网红打卡地的尽头 是“城市考古”

2022-04-01 青野星汉

2022-04-01 来源:都市文旅研究院

“人们身处丰饶之中,却逐渐饥饿至死。”

在消费主义、娱乐至死的互联网时代,“网红经济”带来的快餐文化一点一点地腐蚀着人们的精神和观念;但随着人们自我意识的苏醒,近些年的旅行趋势正摒弃走马观花式的观光,而转向深度且沉浸的心灵触动与感官全开之旅。人们对“网红”的热情逐渐褪去,渴望真正地“阅读城市”,参与到城市的深度互动中去。

“网红”迟早会被“底蕴”取代,“打卡”也正在被“城市考古”替代。

01

流水的网红打卡地、铁打的城市考古席

如今,几乎所有城市的文旅业,都在卯足了劲地追逐一场“网红打卡地”的比赛。

在成都的街头感受慢节奏的生活,再去重庆洪崖洞体验赛博朋克的风格;到厦门的鼓浪屿拥抱浪漫与文艺,再到西安永兴坊喝一碗“摔碗酒”;看一眼丁真生活的小城理塘,再到冲浪胜地后海感受一下浪迹天涯的自由;它们踩着互联网的风口,在社交媒体上名声大噪,成为无数人追捧的诗与远方。

也是因为互联网,如今的网红打卡地千变万化,层出不穷。因为一首走红于抖音的神曲,人们嚷着要去中国的最北小城漠河走走;因为一杯茶颜悦色和一句“美食界的迪士尼”,长沙成为人们的心动目的地;因为一个冬奥比赛的举办地,首钢园区华丽转身成京郊网红打卡地;这些曾经在社交媒体上爆火的景点和打卡地,经常被拿来当作网红的正向案例。

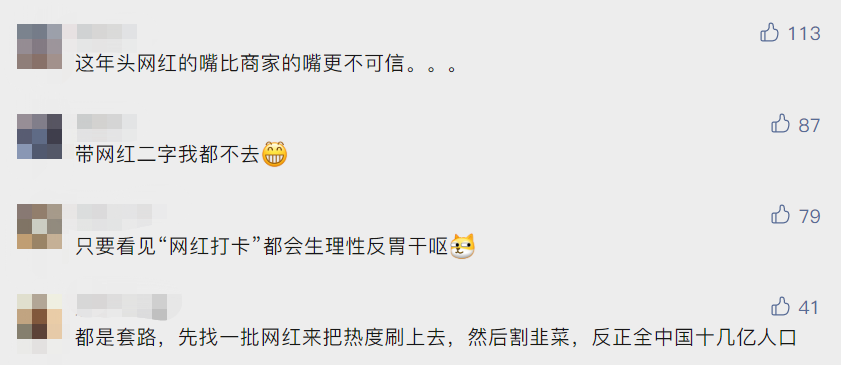

然而随着一波又一波的“网红潮”效应,人们对于“网红”的定义早已带有歧义。“中国地名+外国著名景点”,小红书里比比皆是的网红景点被嘲害人不浅,人们自发的举起“反网红打卡”的大旗。如今的“网红景点”共同面临着一个困境:当它成为外地游客必打卡的项目之一,就意味着其本地客源的部分流失;而反过来对于其他旅行者来说,一个地方被人打卡太多次,或者拥有太多相同的属性,也就意味着其失去了稀缺属性。当互联网风向转向其他话题时,那些网红的巅峰时刻如昙花一现般将高光留在了过去。

一阵风过后,漠河的当地旅游业还是不愠不火的缓慢发展着;面临大幅裁员、商户撤点、延期开业,曾经被称为“餐饮迪士尼”的文和友遭遇水逆;那个曾经爆火的后海村也早已失去了原始风味,情怀者纷纷出逃,徒留一批拾金的投机者。被打上“网红”标签的宿命好像就是如此,个性、短命、然后快速又被取代、遗忘;而那些浮于表面的“面子功夫”终究支撑不起失了精神文化内核的框架。

于是,有一部分人选择了逃离;有人回归自然,有人回归历史。面对日新月异的城市变迁和浮光掠影的快餐文化,人们不再满足于走马观花,转而将目光放在了城市里默默发光的隐秘角落,开始从网红打卡进入深度城市文化探索的新阶段,衍生出了一种新玩法——城市考古。

他们漫步在城市的边边角角,像一个个城市考古学家一样,试图深入城市纹理,了解街道和建筑背后鲜为人知的历史片刻。这种小众、新潮又有深度的旅行方式正成为一部分人新的“心之所属”。

02

既要城市考古也要城市潮玩

城市考古最早兴起于国外,英文叫做City Walk,类似于“像当地人一样旅行”的理念,通常会有一个熟悉当地城市的人带队,大家一起到城市里穿行、看当地的建筑、深入了解当地的文化历史背景。近些年来,城市考古也慢慢地在国内大城市流行开来;在小红书发布的《2022年十大生活趋势》中,“城市漫游”成为人们重新认识城市,解锁文化消费新场景的追崇方式。

“剧本杀都是给幼稚小孩玩的,城市考古是一种深度沉浸探索方式”。这里的“考古”并不代表考古专家,而是指一种极度沉浸的旅游休闲觉醒的新生活方式。

热衷于城市考古的大多是一群“有腔调、有品位”的年轻人。他们年龄在20-40岁左右,有自己独立的判断和文化品位,对自己长期生活和工作的城市产生了极高的探索欲。城市建筑考古、街头人文考古、废墟工业考古成了最热门的考古方式。

1►城市建筑考古

将历史遗迹和城市考古结合起来的城市建筑考古成了最常见的组合方式。

以倾茶事件拉开独立战争序幕的波士顿无疑将城市考古挖掘到了极致。长达4公里的「自由之路」用一根红线将博物馆、教堂、历史建筑、公园、码头和历史标记等散落在城市各个角度的历史遗迹串联起来,七种历史主题穿越讲解服务再加上旧式扮相的导游用“亲历者”的口吻讲述历史,让游客仿若瞬间穿越回到了那个年代,成了历史的见证人。

这条将历史遗迹和城市记忆相融合的文化线路如今已成了波士顿的标志性景点,每年产生近10亿美元的收入,年游客量高达400万以上。这种以点带线、以线成面的城市建筑考古方式不仅带动了沿途酒店、餐饮和教育领域的经济,还成了城市文化输出的主力。

2►街头人文考古

除了聚焦于城市的历史建筑考古之外;被挖掘出来的看似普通的街道和弄堂,其实也隐藏着有趣的历史人文故事。

在电影《爱情神话》爆火之后,发生在巨富长(指巨鹿路、富民路、长乐路三条马路连在一起形成的“生活街区”)地段,富有浓浓上海气息的生活场景引发了人们对于海派文化的兴趣。越来越多的人开始走进市井和小资交织的上海弄堂,探触最烟火的上海风情。这种深度游玩的人文考古之旅往往被认为是最贴近原住民的生活。

3►废墟工业考古

除了城市建筑和人文考古之外,还有一部分人抱着猎奇的心态将目光转向了废墟工业风考古。小红书账号“城市探索chinsan”不断发掘各地废弃的或被人遗忘的城市遗迹。豆瓣话题“你见过的‘隐字’”中,收获了近1700万次的浏览。人们正尝试从各种视角重新解读城市。卡尔维诺在《看不见的城市》里说:“城市不会泄露自己的过去,只会把它像掌纹一样藏起来。”

随着国内文化消费进入新的阶段,城市考古也由一开始的city walk慢慢扩散至旅游观光的方方面面。不管是用科技和数字艺术高度还原复古场景,还是用沉浸式融入夜游等新形态将人们拉回历史语境;城市考古的兴起,无疑揭示了人们对于文化延续的重视。

03

从小众到主流,城市考古成新赛道

如今基于各种需求衍生出的考古型旅游产品正不断地充实市场。上海专门开设公交巴士组成城市考古游线,马蜂窝、携程等平台也开始推出不少城市漫步的项目,伦敦更是将市集、夜游、老街等新老业态结合起来开设了一条举世闻名的伦敦诡魅夜游考古之旅。人们对于城市探索的欲望日渐高涨,毋庸置疑,城市考古将在Z世代的追捧下,迅速被人接受,并慢慢成为主流。

城市考古的本质是城市更新,然而目前市场的场景消费和沉浸式体验将商业地产空间导向了两个截然相反的极端,是做流量的超级娱乐地标还是固守做公域的传统文化场馆成了争议最大的话题。

从快闪店的流行到策展型零售的大行其道,如今的文商旅项目一直在做的是流量崇拜或是娱乐地标,将“空间”的作用发挥到极致。无时不在办展,无处不是拍照板,为流量而生,为娱乐而死。走向极端的话,反而本末倒置,最终模糊了项目背后的文化定位,沦为网红经济下的“存量”产物。

另一个极端却是常规型传统项目在复古与新潮中举步维艰。固守做公域的传统文化场馆?多了一份“阳春白雪”的基调,则无形之中给消费者增加了一层隔阂。破圈做流量型的娱乐地标?若无甚好的创意和玩法,也仅是披了一层“国王的新衣”。

2017年-2020年,厦门「八市」被划入“农改超”改造项目。琳琅满目的海鲜摊铺、保存完好的南洋骑楼,纷杂交织的闽南语共同构筑了「八市」百年农贸的市井生活。而随着复古与新潮的改建之风盛起,本地人逐渐淡去;和游客一同到来的是失了特色的网红一条街,那份独属于老厦门人的记忆和烟火气如今正在消失。城市考古考的永远不是空荡荡的外壳,而是装进壳子里的记忆、情怀和栩栩如生的人间烟火气。能不能找到一个平衡娱乐商业和城市文化权重的中间地带?在都市文旅的挖掘中,将城市历史文化、商业形态和考古元素用现代化的方式活化演绎;用新科技和创意把当地人日常熟悉的地方玩出新花样,不失为城市考古在文商旅项目中的一种新尝试。

迪耶•萨迪奇在《城市的语言》中写道:“当一个城市真正呈现出充满戏剧性变化的新形式时,能在何种程度上保持原有的精髓才是衡量它成功与否的标准。”当我们把关注点从对物的依赖转向对人的关心,对文化的挖掘,空间才能被得到最充分的发挥。