美食文化•米其林的旅行手册

2019-12-5 青野星汉

全世界最著名的法国轮胎公司,最近公布了他们心目中的北京美食。

唯一的三星餐厅,是台州菜新荣记。另一家上海菜屋里厢,登上了二星。

进入中国以来,尤其是初入新城市时,米其林常常陷进这样尴尬的舆论漩涡:

登陆港澳的第一年,他们选出的28家星级餐厅,有19家是粤菜,人们嫌菜系太单一:“为什么没有日料、潮汕菜、葡国菜?”

进入上海的第一年,他们把三星颁给了唐阁,本地人不高兴:“上海第一家三星凭什么是粤菜?”

首届台北米其林指南也把三星颁给了酒店粤菜餐厅颐宫,引来当地美食圈一片质疑。

到了广州这个粤菜重镇,第一年的二三星全面空缺。广州人:???

跟风骂一骂米其林很容易,比如说:

米其林餐厅还没我家楼下那家做得好吃!

只有中国人有资格评价大中华的美食!

但我还是忍不住要说一句:

对不起,你们骂错地方了。

米其林会在各地团队中加入本地评委,并不单纯是很多人以为的“老外评中餐”。

而有些中国人做出的餐厅榜单,厨师既当裁判又当选手,靠人情分优劣,也不见得比米其林榜单更靠谱。

至于米其林的评星,当然有问题。但它的问题,不在于表面上的“吃不吃得懂中餐”。

而在于两个字:矛盾。

第一个矛盾,来自血统。

法国的本土面积是55万平方公里。这块六边形国土上,有45万家农场、17.5万家餐厅、3万家面包店,每年生产237亿公斤牛奶、46.4亿升葡萄酒、60亿根法棍、18亿公斤奶酪、17800吨肥鹅肝/鸭肝、30吨松露、25吨鱼子酱……

这里是现代西餐的圣地,也是米其林指南诞生的沃土。

但法餐并非生而高贵,它的地位,是在18世纪建立起来的。

先是法国第一位国际名厨Carême,通过撰写食谱,建立起高级法餐的规范和原则;又因为担任英国国王和俄国沙皇的御厨,让欧洲贵族渐渐认识了法餐。

随后是厨神Escoffier——他创造了“头盘、主菜、甜点”的套餐形式,以及后厨分工合作的高效“烹饪生产线”:

还跟人合开了大名鼎鼎的丽兹•卡尔顿酒店,通过酒店的扩张,把法餐带到欧洲各国上流社会。

他为专业厨师撰写的教材《Le Guide Cuilinaire》,把餐厅烹饪标准化、流程化,至今还是法国厨师的圣经。

与此同时,知识分子出身的美食家也越来越多。对米其林影响最大的,可能是巴黎富二代Grimod de la Reynière,他写出了世界上第一本正儿八经的餐厅指南《老饕年鉴》:

还有Fernand Point、Paul Bocuse、Pierre Gagnaire、Joël Robuchon等名厨,不断变革创新,通过烹饪著述和教学来传播理念,把法餐的地位一步步推向巅峰。

换句话说,法餐能建立起今日的国际声望,靠的并不是“谁好吃谁厉害”的简单逻辑。

而是,从烹饪理念、人才培养、到美食评论,都建立起了一套完善的体系,并用各种方法,强势输出饮食文化,才奠定了它在现代西餐中的领军地位。

在这股浪潮中诞生的米其林,不可能不受法餐理念的影响。

甚至,说得再直白一点,米其林指南对“高级餐厅”的推崇,本身就构成了法餐话语体系的一部分。

比如说,“法餐教皇”保罗•博古斯的餐厅,从1965年至今,连续54年,都维持米其林三星地位不坠。

又比如,英国首家三星餐厅Le Gavroche,就是一对法国兄弟Roux开的。他们俩被誉为“英国高级餐饮教父”,后来英国米其林餐厅的厨师,包括Gordon Ramsay等人,有一半都曾就职于Roux兄弟的厨房。

而大厨们投桃报李,对米其林指南极力推崇,又为它带来更多声望。厨师纷纷把星星视作毕生荣耀,米其林指南被奉为“美食圣经”,统治了欧洲餐饮界。

博古斯曾直接为它站台:“米其林指南是唯一一个算数的美食指南。”

这可不是我们凭空揣测。2004年,当了16年密探的Pascal Rémy公开爆料了指南和餐厅的隐秘关系。他说,法国米其林三星中,有一些“神圣不可触犯”的餐厅,即使水准变差,也不会被降星。

——米其林很快否认了这些指控,把Rémy给开除了。

在指南的推动下,法餐在欧洲的主导地位愈发稳固,以至于意大利、西班牙、北欧的厨师,对米其林的“法式偏见”都颇有怨言。

而米其林试图走出欧洲时,矛盾更激烈了。

2005年,米其林进入纽约,《纽约时报》吐槽米其林偏爱正襟危坐的传统高级餐厅:“二星以上的餐厅里,至少一半都是法餐。”

2008年,米其林去了洛杉矶。这座城市以各地各族的多元美食而闻名,包括墨西哥菜、非洲菜、日料、韩餐、菲律宾菜……但他们只评出了4家二星餐厅,没有三星。

食评家疯狂diss密探不会欣赏当地饮食文化:“这些高傲的评委,大概都不肯从比佛利山庄酒店出来多走几步路。”

气得米其林只评了两年就退出洛杉矶。

而即使在东京慷慨送出191颗星星,米其林也照样不被日本食评家待见——他们抱怨那些大师级餐厅没有入选,徒弟的餐厅反倒评上了三星,“非常可笑”。

所以,米其林在中国水土不服,根本不是新鲜事。本质上,这不是中餐VS西餐的矛盾,而是一个法餐体系下诞生的美食指南,跟全世界各种饮食文化之间的矛盾。

即使米其林近年有意本土化,招募了许多本地密探,但这些密探上岗前,都要到法国总部接受培训,他们审视高级餐厅的眼光,也很难完全撇开法餐理念的影响。

为什么米其林在上海、台北、港澳的二三星评级,都更偏向高端粤菜?

原因有很多,其中之一就是:高端粤菜对本味的重视,上菜方式,对汁、酱的运用,以及食材选择的偏好等等,经过多年国际化发展,相对更接近法餐的审美。

上海唐阁第一年之所以能评上三星,可能也与香港唐阁的三星身份有一定关系。

那你可能要问了:广州作为粤菜重镇,水准远高于上海、台北,为什么反倒评不出一家三星?

一方面,广州的传统粤菜,跟精致的港式粤菜是两种风格。例如广州人心中第一的玉堂春暖,它的“高级”,吃惯港式粤菜的米其林评委就未必能欣赏。

另一方面,则要说到米其林的第二个矛盾——评价标准。

每次谈到评分体系时,米其林都会反复宣称:星级评价只针对食物。餐厅的舒适程度,会另外用叉匙符号表示。

前任总监Jean-Luc Naret在采访中说:“我们也会评价餐厅环境和服务,但给多少颗星星,完全取决于盘中的食物。”

然而,连米其林餐厅厨师都不相信这句话。

2005年,法国大厨Alain Senderens关掉了维持28年的米其林三星餐厅,把它改造成一家更便宜、轻松的小酒馆。

他在采访中抱怨,保持米其林星级的成本实在太高:餐厅必须不断更换菜单,雇佣一个过分庞大的后厨和服务员团队,并在鲜花、水晶杯、亚麻桌布等花哨装饰上,每年花掉36000欧元。

而为了覆盖这些成本,食客们要付出的代价是:一顿饭300欧元。

改造后的小餐馆,口味照样受欢迎,而氛围更随意,人均只有之前的三分之一。

记者问他:米其林不是坚持依据食物水平给星星吗?

Alain Senderens一笑:“他们喜欢豪华餐厅。”

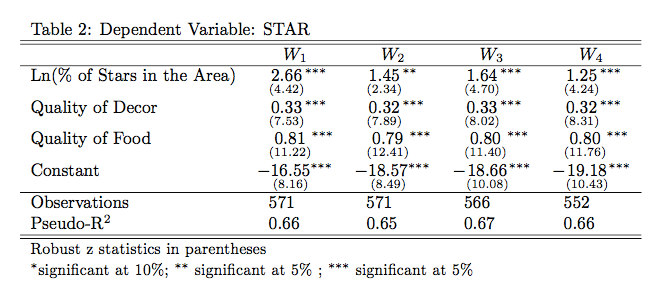

2006年,有经济学家利用统计学分析米其林餐厅的各项指标,认为跟指南官方说法相反,星级评价的确与餐厅装修、服务,甚至周边环境有关。

像是为了反击这种批评,近几年来,米其林的一星评价给得非常“亲民”。香港平价点心店、烧鹅店,甚至新加坡的油鸡饭面小摊,都跻身一星行列。

但,至少在二星三星的层面上,许多餐饮业人士依然相信,环境和服务会有重要影响。

在米其林上海的评星季,有的餐厅培训了服务团队,有的重新制订了服务标准,有的把餐具全部更新升级,打上自家Logo。

某家粤菜餐厅,在评星期间严格规定,大厅的圆桌每桌不能超过五个人,六个人去吃饭只能坐包间……

其实,米其林把食物以外的因素纳入考量范围,这件事本身无可厚非。

就像一位匿名密探接受采访时所说:“在米其林三星餐厅吃饭应该是一段接近完美的体验……它会是你不会忘记的一餐。”

而用餐体验,当然会包括食物、摆盘、环境、氛围等诸多方面。

但是,米其林所谓“星级只针对食物”的明面规则,和它对用餐体验的隐形考量之间,毕竟是一个矛盾。

遇上广州这样的城市,矛盾就更明显了。

广州人对餐厅的喜好,其实听起来很像米其林的官方说法:只看食物,不看环境。

甚至,假如有口味水准相似的两家店,老广也倾向去装修差一些的那家——他们会觉得,在装修上省下成本,专注食物口味,这样的餐厅更实惠:)

所以,他们喜欢的餐厅,大多口味好,环境和服务却欠佳,稳定性也可能不足。这也导致广州的中高端餐饮,一直有不少空白,远不如香港、上海那么兴盛。

而米其林要在这种餐饮环境下评星,就显得有点尴尬。

例如官方标准中包含一条“是否物有所值”,除了食材本身的价值,或许还要考虑烹饪工艺、摆盘设计甚至餐具等多维度的成本。

但如同米其林专业户Joël Robuchon这样,55滴龙虾冻和椰菜泥以精确间距均匀分布的密恐+强迫症式摆盘,广州人看了只想问:“有必要吗?”

又比如开业不到一年即摘星的宋•川菜,用十万块不锈钢砖和四十万片琉璃羽毛堆砌出震撼视觉效果,光是装修就耗资数千万。在本地人看来,却很像一家“吃环境”、“吃服务”的网红店:

这两大矛盾之外,再往深里挖一挖,米其林各种迷惑操作背后,可能还有一个根本原因:

利润。

毕竟,一个密探每年要在餐厅吃250顿饭,住160家酒店,在世界各地飞来飞去,费用全都由米其林指南报销——这当然不是用爱发电,背后必然有它的商业目的。

我们回头看看指南的身世:

1900年,米其林轮胎公司的创始人兄弟,想鼓励大家多多开车旅行,进而带动轮胎销量。

为此,他们搜集整理了地图、加油站、旅馆等各种信息,汇集为一本小红手册。在1923年,增加了餐厅推荐,并从1926年开始采用星级评等。这就是最早的《米其林指南》。

给你们划两个重点:

第一,当时汽车是个新兴事物。1900那年,法国作为汽车生产大国,年产量是4800辆。这意味着,有钱有闲买汽车去旅行的,基本上都是富人。

第二,这是一本为汽车旅行准备的小册子,也就是说,它面向的群体是:游客。

直到现在,米其林指南的官方标准中,依然会用是否值得“绕道前往”或“专程造访”,来为餐厅分级:

一本面向欧洲有钱人的旅行手册,自然会推崇环境优雅,菜品精巧的高级餐厅——这在商业逻辑上完全没毛病。

而且,推出这本指南,主要是为了给米其林轮胎增加知名度。背后有轮胎集团的利润撑着,保证了评审独立性,也让它的声望迅速提高。

但世界是会变化的。一方面,汽车越来越普及,不再是发达国家有钱人才买得起的奢侈品。

另一方面,米其林轮胎集团由于市场份额降低、经济衰退等原因,出现了亏损。烧钱过多的米其林指南,也不得不削减预算,从巴黎市中心搬到了郊区。

米其林要扩张,要大众化,并且要赚钱。

这本法国美食指南,要向全世界进军。

2008年进入日本时,他们史无前例地给了191颗星星,让东京超越巴黎,成为世界上米其林星最多的城市。这其中当然有餐饮规模、料理水平等因素影响,但很多人认为,米其林此举主要是为了讨好读者,打开亚洲市场。

效果的确很好:第一批90000册东京指南在发售后24小时内售罄,相当于纽约指南一整年的销量。

此外,米其林还开始或明或暗地接受旅游局高额赞助。

曾经令人迷惑的上海米其林一星鹅夫人(如今已掉出榜单)

说到底,米其林太想做全世界最权威、最多元化、最客观公正的餐厅指南,却忘记了,美食评价本身就没有一套放诸四海皆准的体系。

融汇顶级食材,用广阔的想象力,去完成一盘味觉到口感全方位丰盛,连松露摆放角度都整齐划一的菜式,是一种值得赞叹,且有据可循的美。

但,用历代相传的朴素经验,做出十年如一日的真诚味道,去等待顾客的相契相知——

这里面,藏着另一种截然不同的智慧。