作为中国的“多数民族”,我们为什么自称“汉族”“汉人”

2019-4-21 青野龙吟

其实我并不清楚所谓“汉族”的来龙去脉,它是如何命名的,又是从何而来的呢?我相信大多数朋友恐怕也都说不清楚,于是我就想着发挥一点查资料的特长,说说“汉人”“汉族”究竟是怎么来的。

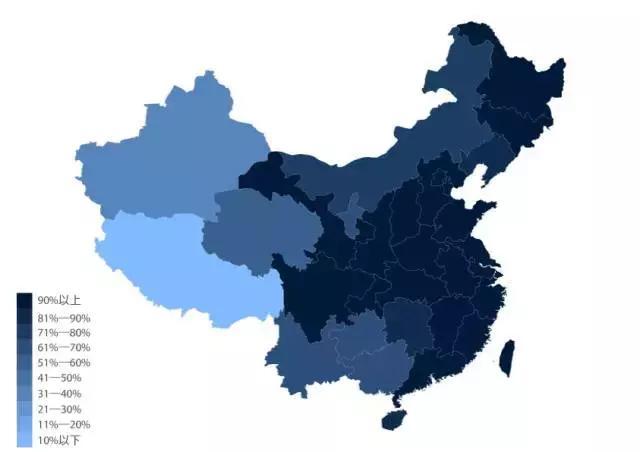

汉族分布比例

秦汉统一后,“汉人”一词开始出现

按照通行的说法,汉族的前身为“华夏族”,在先秦时期由于政治分裂,存在各个支系,随着秦、汉王朝相继统一天下,才逐渐有了共同的政府、共同的文字(小篆、隶书)、共同的价值观(“孝”)、共同的边界(长城),以及文人建构的共同祖先——黄帝,统一的华夏族开始出现。秦末汉初,周边政权称华夏族人为“秦人”,但由于秦朝二世而亡,汉朝则享有天下四百年,“秦人”的称谓很快被“汉人”取代。

当然,很长时间里,所谓“秦人”、“汉人”,实际上还只是“秦朝人”、“汉朝人”的简称。这些词常常见于同外族的交往之中,如《后汉书》中“于是月氏来降,与汉人错居”——大月氏人投降汉朝,让他们和“汉人”杂居。这样的例子不少,说明“汉人”在一定程度上具有区别“蛮夷”的属性,特指那些习惯穿宽袍大袖的华夏人。

汉朝解体之后,西晋的统一仅仅维持了12年,即先因皇位之争,爆发“八王之乱”,再由北方游牧民族南下,掀开所谓“五胡乱华”的序幕。按照学者徐杰舜在《汉民族发展史》中的说法,这时“北方少数民族所建之割据政权,特别是北朝的北魏、东魏和北周的统治者都是鲜卑族,他们对所统治的中原居民,统称为‘汉人’或‘汉儿’。”如高欢曾说,“今以吾为王,当与前异,不得欺汉儿……”“汉儿”在这里显然有了民族上的意义。

为什么“唐人”没能战胜“汉人”

长达300年的大动乱后,唐朝成为两汉之后又一个长命统一王朝。如我们所知,唐朝对外交往频繁,在这个过程中,外国人对中国人有了“唐人”的称呼。然而唐朝领土太大了,人员成分太复杂了,除了李唐皇室有着众所周知的鲜卑血统,安禄山、史思明是胡人外,名将里面,尉迟恭是鲜卑人、哥舒翰是突厥人、高仙芝是高丽人、李光弼是契丹人……更不用说长安城中还有大量的胡人商贾、歌姬。仅靠“唐人”二字显然无法区分族别。于是唐朝时,中原人依旧自称为“汉”,如在同吐蕃的交往中,也说“蕃汉两家”。

随着唐朝灭亡,中国陷入又一次大分裂,契丹、女真、蒙古长期占据了中国现有版图的北方地区,他们建立的政权,都沿用北朝惯例,称占领区的人们为“汉人”。《金史》上说,金太祖阿骨打命完颜希尹创造本国文字,其人“乃依仿汉人楷字,因契丹字制度,合本国语制女真字”——参考汉字和契丹文,发明女真文字。

蒙古灭宋,创立“四等人制”,列于蒙古人和色目人之后的是“汉人”和“南人”,前者指北方的华夏人、契丹人、女真人等;后者则指原南宋境内的人们。这个时候,也还只是北方人会用“汉儿”或“汉人”自称,如张弘范被任命为灭宋元帅时,上书元廷请辞,说“汉人无统蒙古军者,乞以蒙古信臣为首帅”——我们汉人没有统帅蒙古军的先例,还是让蒙古大臣带兵为好。南方宋人是不视这些“胡化”的人为“同族”的。

在汉、蒙之外的第三方笔下,如蒙古史家《金轮千福》中称中原王朝为“汉儿国”;藏族史家《汉藏史集》,有一章名为“汉地王统”,记叙中原地区的政权更替,其间对于蒙元王朝的皇帝,除了称“蒙古皇帝”,还经常被称为“大汉王国”的皇帝。显然,这里是用“汉儿国”“汉地”指称中原王朝辖地,那里的人们显然就是所谓“汉人”了。

伴随满汉三百年矛盾,“汉人”观念终于确立

明清易代前后,为同满人(女真人)相对,汉人的含义逐渐明确起来,如皇太极颁布的命令直接说,“今满洲、蒙古、汉人彼此和好,岂不为善乎”,以示大清国内三族“一体”;顺治也有“不分满汉,一体眷遇”的说法。相对于满洲八旗、蒙古八旗,清廷设置了“汉军八旗”——“以别于汉人未附者也”。其实那些不肯归附的原明朝人,并不用“汉人”作为身份标签,他们出于“华夷之辨”,依旧会称自己为“华夏人”。因此,《鹿鼎记》中韦小宝说“天地会反清复明,帮汉人,杀鞑子”,不过是金庸老爷子的创作。

在我有限的阅读来看,似乎一直要到清末,梁启超等将民族、种族概念从西方引入中国,才真的有中国南北一致自称“汉人”情况的出现,此前基本全是出于其他族群之口。最喜欢使用“汉人”“汉族”等名词的无疑是革命党人,比如孙中山年轻时说“想推翻满清政府,还我汉族河山”;邹容在他的《革命军》中说“彼满洲以漠北异类,入据神州,凌虐汉族,种种不平”,饱含着“兴汉排满”的革命激情。

在有着浓厚种族意味的辛亥革命后,新生的共和国选择使用五色旗作为国旗,代表“五族共和”。孙中山在就任临时大总统的宣言中明确说,“国家之本,在于人民,合汉满蒙回藏诸地为一国,即合汉满蒙回藏诸族为一人,是曰民族之统一”。汉族是什么,到了这时,终于不再有什么疑问——作者我也可以正大光明地自称汉族人了。

定义“汉族”要看文化,而非血统

上面挂一漏万,简单说了一下“汉人”“汉族”在概念上的由来。从中可以知道,所谓“汉人”的成分并不单一,金国统治者定义中的“汉人”包括被征服的契丹人;蒙古统治者眼中的“汉人”又加上了亡国的女真人;到了元朝灭亡后,甚至留在中国内地的色目人也都接受了汉文化。汉人群体正是在不断“同化”中壮大起来的,如桑兵所说,“一般而言,汉族与少数民族的分别,就是同一人群的同化程度不一而已,同化程度高的,在历史上即被指称或自认为汉人;反之,则有各种不同的他指或自称。就此而论,融合而成的汉实为一“大杂种”,血缘上与其他少数民族并没有截然的分别”。

简言之,秦汉王朝灭亡后,鲜卑、契丹、女真、蒙古等游牧民族不断进入中国本部,并建立政权,他们为了区分辖下人口的族群,启用了“汉人”这一原本含有贬义的称谓。其后被称为“汉人”的群体逐渐接受这一称呼,但一直要到清末,中国引进“民族”观念后,原来的华夏人,或者说中原人,才大范围自称“汉人”,直至今天。