清明两首诗:一首对生命的呼唤,一首对死亡的祭奠

2019-4-6 青野龙吟

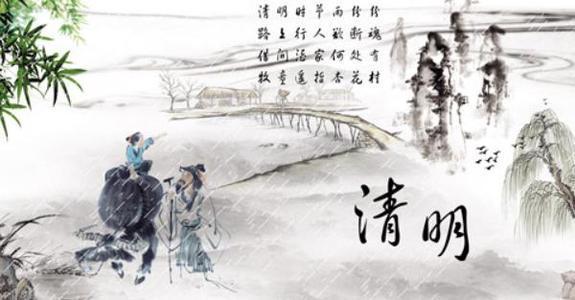

受大诗人杜牧的影响,提起清明,我们首先想到的便是,那个春雨绵绵,逢着牧童,远望杏花的场景。路上的行人是“欲断魂”,也许是节日的气氛,又或许是那纷飞的细雨,总之清明细细咀嚼来,便是惆怅的味道,不是哀伤得恸哭,也不是欢喜得大笑,是绵绵的惆怅失意。

清明读懂两首诗足矣,一首是游赏在春天,一首是祭祖在故乡,一首是对生命的呼唤,一首是对死亡的祭奠。村上春树说过,死亡并非生的对立面,而是作为生的一部分永存。生死的距离永远没有你想像得那么远。而清明,将这个距离拉得更近了。

四月,生来就是充满生机,带着满满的青草味,连素来娇羞的桃花,也跃满枝头,鸟儿在鸣唱,水里的鱼跳动起来。风吹起,梨花阵阵纷飞,这样的日子不正是适合踏青吗,和家人朋友们一起,来一场春的旅行,在微醺的阳光下,连最烦恼的事都忘却。大约吴惟信笔下的清明最能代表这样的时刻了。

梨花风起正清明,游子寻春半出城。

日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。

这是一首踏青出游之诗,这个清明有着风起梨花的明媚温柔,恰在这样的日子,游人们出城去寻春,大家嬉戏玩闹,到了日暮西山之时,才匆忙收拾离去。此时,流莺飞回杨柳丛,一切归于平静。简简单单的四句,就道出了清明里独属生命的那一部分,那是经历了漫长的严冬,才复苏而来的生机。

清明,也在召唤着远在他乡的游子,归来,祭拜亡魂,为死去的亲人们送上最诚挚的问候和礼物。小小的坟茔隔着生与死,也联系着一代人的根脉。有它,我们永远都不会忘记我们的故土。写清明的诗人有很多,甚至游子思乡的也不在少数,可是我却觉得这首宋词清明最是情真意切。

清明时节雨声哗。潮拥渡头沙。翻被梨花冷看,人生苦恋天涯。

燕帘莺户,云窗雾阁,酒醒啼鸦。折得一枝杨柳,归来插向谁家。

清明之时,诗人被困于大雨之中,他看到江边的水流翻涌,此时借梨花之口,道出了自己的遭遇,不是留恋他乡,只是不能回到故乡,其中心酸,只有诗人自己知道。下片诗人借欢消愁,借酒消愁,然而也不过是愁更愁罢了,醒来人去楼空,更是孤独。最后一句情感更进一步,诗人折起了杨柳想要插到家门,可拿起时才惊觉,哪里是家,天涯游子,无处安放的心,该何去何从呢?诗人也许是想在清明之时,回家祭祖,为故去的亲人们上香,撒些冥币,可是就连这些最简单的事都做不到,又怎么不惆怅呢?

清明节既叫踏青节,又叫祭祖节。清明是属于春天的,也是属于游子的。就如于丹在《人间有味是清欢》说道,很少有一个节日,像清明这样意蕴深厚而含混,风清景明,慎终追远,这是一个悲怆的日子,放歌踏青,追逐春天,这是一个轻盈的日子。这一天,大约是生与死最近的一天,近得他们的对白也如此清晰。他们说什么呢?他们说,生者,永远热情地活着,死去的人们和故土,永远铭记于心。

融合“天时”与“人时”,清明成为民俗节日是在唐宋之后

清明是节气与节日的合体,节气是“天时”,是纯粹的自然时间,节日是“人时”,是社会文化的时间选择。作为二十四节气之一,清明最初主要为时令的标志,时间在冬至后一百零七日、春分后十五日,公历的四月五日前后。《淮南子•天文训》说:春分后十五日,北斗星柄指向乙位,则清明风至。清明风古称八风之一,它温暖清爽;在和煦的春风之下,天地明净,空气清新,自然万物显出勃勃生机。“清明”节气由此得名。这是一个春天的节气,春天是四季之始,也是农业播种的时节,民谚有清明前后,“种瓜点豆”。

农业是传统社会的主业,为了农事的丰收,除了祈求自然风调雨顺外,还得请祖先保佑,因此在清明时节逐渐形成春祭的传统,在汉魏之际形成的寒食节,就承载了这一古老的祭祀传统。

清明真正成为民俗节日是在唐宋之后,它走了与传统节日生成的不同路线。古代节日一般依据节气时令,但脱离节气时间点,另外生成民俗节日,立春到新年、夏至到端午走的就是这一路径。但清明却没有沿用这一文化习惯,它将古已有之的寒食节俗收归到自己名下,与此同时改变了自身纯粹自然时间的性质。清明在唐宋后具有时令与节日的双重意义,古代天人合一理念,在节日生活中得到落实与传承。

2 清明的两大节令传统:礼敬祖先、亲近自然

清明兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统社会的重大春祭节日,真正体现了中国天人合一观念。清明节俗丰富,但归纳起来是两大节令传统:一是礼敬祖先,慎终追远;二是亲近自然、珍重生命。这两大传统礼俗主题在中国传承千年,至今不辍。

慎终追远是清明节的文化精神。我们利用清明时节,追思祖先业绩,提倡家庭、社会对先辈历史的尊重,保持对先人的敬畏之心与感恩之心。中国人受传统文化心理的影响,有着强烈的家庭观念,尤其重视家族、祖先。几千年来,我们民族并没有绝对意义的宗教信仰,更多时候是对祖先亡灵的崇拜、返本归宗的意识特别浓厚,在清明节祭扫祖先是对亡故先人的特殊的缅怀方式。

清明是厚重的,同时也是轻盈的。中国人在春天哀悼亡者,同样在春天激扬生命。我们清明时节在与祖先对话中获得了精神力量,也通过踏青郊野,与自然对话,获得身心的放松与精神的愉悦。