中国古代神话传说中体现的民族精神

2022-11-15 青野龙吟

中国古代神话虽不成体系,但绚烂多姿,丰富多彩,是中华民族的原始先民在长期的社会实践中通过丰富的想象、联想、夸张,采取不自觉的艺术方式创造出来的,是一种在无意识的状态下对周围世界中的自然现象和社会活动的原始解释,是原始先民智慧的结晶,反映了中华民族原始先民们探索自然、征服自然、战胜自然的愿望。孕育了牺牲奉献、勇于抗争、不屈不挠、厚生爱民、积极探索、创新创造、勇敢无畏,自强不息的民族精神。

一、盘古开天辟地

盘古开天,中国民间神话传说,很久很久以前,天和地还没有分开,宇宙混沌一片。有个叫盘古的巨人,在这个混沌的宇宙之中,他睡了一万八千年。

有一天,盘古突然醒了。他见周围一片漆黑,他就抡起大斧头,朝眼前的黑暗猛劈过去了。只听一声巨响,一片黑暗的东西渐渐分散开了。缓缓上升的东西,变成了天;慢慢下降的东西,变成了地。

天和地分开以后,盘古怕它们还会合在一起,头顶着天,脚蹬着地。天每天升高一丈,盘古也随着天越长越高。这样不知过多少年,天和地逐渐成形了,盘古也累得倒下来了。

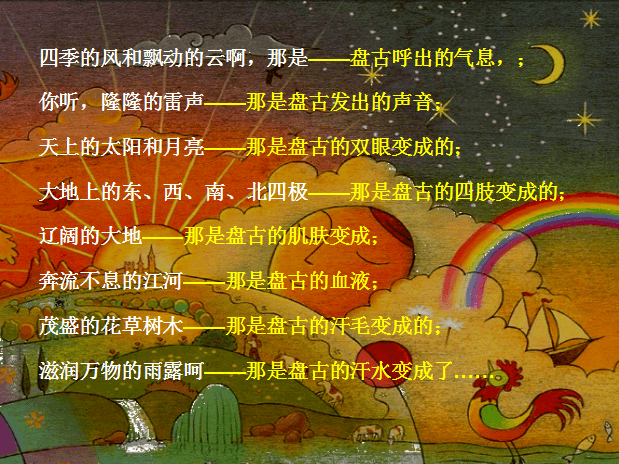

盘古倒下后,他的身体发生了极大的变化。他呼出的气息,变成了四季的风和云;他发出的声音,化作了隆隆的雷声;他的双眼变成了太阳和月亮;他的四肢,变成了大地上的东、西、南、北四极;他的肌肤,变成了辽阔的大地;他的血液,变成了奔流不息的江河;他的汗,变成了滋润万物的雨露。

【典籍】:

盘古,又称盘古氏,混沌氏。是中国传说中开天辟地创造人类世界的始祖。盘古开天的记载最早见于东汉末徐整著《三五历纪》。

“天地浑沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈,如此万八千岁。天数极高,地数极深,盘古极长。后乃有三皇。数起于一,立于三,成于五,盛于七,处于九,故天去地九万里。后乃有三皇。

首生盘古。垂死化身。气成风云。声为雷霆。左眼为日。右眼为月。四肢五体为四极五岳。血液为江河。筋脉为地里。肌肉为田土。发为星辰。皮肤为草木。齿骨为金石。精髓为珠玉。汗流为雨泽。身之诸虫。因风所感。化为黎甿。”

【民族精神】:创造精神,牺牲精神,无私奉献精神。

盘古用生命不仅为一个种族辟出生存空间,而且为一个种族开了一条文化之路:为了集体,为了民族,个体完全可以献出生命。“朝闻道,夕可死也”,就是这种精神的宣言。屈原、文天祥、岳飞等一大批仁人志士走的就是盘古铺开的文化轨道。

接下来,盘古的头化做了高山,四肢化成了擎天之柱,眼睛变成太阳和月亮,血液变成了江河,毛发肌肤变成了花草,呼吸变成了风,喊声变成了雷,泪水变成了甘霖雨露滋润着大地。那就是说,天地之间的万物,皆为盘古化身而为!

于此,首先让我们向伟大的盘古致以最高的崇敬之情。盘古用自己的躯体养育了一个种族!热爱华夏山河,应该是每个子民的文化本能、道德自觉。

盘古再次用自己的血肉为华夏滋生了一道灿烂的文化盛景:自然和华夏人永远合而为一(天人合一)。用哲学语言说就是:人化的自然。意思是自然中渗透着人的情感、精神、灵魂。庄子的物我两忘、陶渊明的魂系田园……都是“天人合一”的一路风景。水就是人的忧愁、月就是人的思念、山就是人的品格……这种物我交融遍见华夏诗文。

二、女娲补天

女娲补天,是中国上古神话传说之一。

女娲补天的故事和女娲造人的故事一样,都是中国人家喻户晓的。相传远古时代,天塌地陷,世界陷入巨大灾难。女娲不忍生灵受灾,于是炼五色石补好天空,斩神鳖之足撑四极,平洪水杀猛兽,通阴阳除逆气,万灵始得以安居。

女娲是中华民族的母亲,华夏民族人文先始,福佑社稷之正神。她抟土造人,并化生万物,使天地不再沉寂,是古老相传的大母神。

【典籍】:

《列子•汤问》:

天地亦物也。物有不足,故昔者女娲氏炼五色石以补其阙;断鳌之足以立四极。其后共工氏与颛顼争为帝,怒而触不周之山,折天柱,绝地维,故天倾西北,日月辰星就焉;地不满东南,故百川水潦归焉。

【《列子•汤问》出自《列子》,《列子》一书相传是战国时列御寇所著。《汉书艺文志》著录《列子》早已散佚。全书共8篇,134则,内容多为民间传说、寓言和神话故事。

列子(约公元前450年—公元前375年),名御寇,亦作圄寇,又名寇,字云。战国前期道家代表人物。郑国圃田(今河南郑州)人,古帝王列山氏之后。约与郑繻公同时。先秦天下十豪之一,道学家、思想家、哲学家、文学家、教育家。

列子是介于老子与庄子之间道家学派承前启后的重要人物,是老子和庄子之外的又一位道家学派代表人物。其学本于黄帝老子,主张清静无为,归同于老庄,被道家尊为前辈。创立了先秦哲学学派贵虚学派(列子学),对后世哲学、美学、文学、科技、养生、乐曲、宗教影响非常深远。】

西汉《淮南子•览冥训》:

往古之时,四极废,九州裂;天不兼覆,地不周载;火爁炎而不灭,水浩洋而不息;猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱。于是女祸炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。苍天补,四极正;淫水涸,冀州平;狡虫死,颛民生;背方州,抱圆天;和春阳夏,杀秋约冬,枕方寝绳;阴阳之所壅沈不通者,窍理之;逆气戾物、伤民厚积者,绝止之。当此之时,卧倨倨,兴眄眄;一自以为马,一自以为牛;其行蹎蹎,其视瞑瞑;侗然皆得其和,莫知所由生,浮游不知所求,魍魉不知所往。当此之时,禽兽蝮蛇,无不匿其爪牙,藏其螫毒,无有攫噬之心。考其功烈,上际九天,下契黄垆;名声被后世,光晖重万物。乘雷车,服驾应龙,骖青虬,援绝瑞,席萝图,黄云络,前白螭,后奔蛇,浮游消摇,道鬼神,登九天,朝帝于灵门,宓穆休于太祖之下。然而不彰其功,不扬其声,隐真人之道,以从天地之固然。何则?道德上通,而智故消灭也。

译文:

远古时代,四根擎天大柱倾倒,九州大地裂毁,天不能覆盖大地,大地无法承载万物,大火蔓延不熄,洪水泛滥不止,猛兽吞食良民,凶禽捕击老弱。于是女娲冶炼五色石来修补苍天,砍断鳌足当擎天大柱,堆积芦灰来制止洪水,斩杀黑龙来平息冀州。苍天补好,四柱擎立,洪水消退,冀州平定,狡诈禽兽杀死了,这时善良百姓有生路了。女娲背靠大地、怀抱青天,让春天温暖,夏天炽热,秋天肃杀,冬天寒冷。她头枕着方尺、身躺着准绳,当阴阳之气阻塞不通时,便给予疏理贯通;当逆气伤物危害百姓积聚财物时,便给予禁止消除。到这个时候,天清平地安定,人们睡时无忧无虑,醒时弃智无谋;或以为牛,或以为马,随人呼召;行动舒缓沉稳,走路漫无目的,视物若明若暗;膧朦无知天真幼稚与天道万物和协,谁也不知产生缘由,随意闲荡不知所归不求所需,飘惚不定没有目标。到了这时,野兽毒蛇全都收敛藏匿爪牙、毒刺,没有捕捉吞食的欲念。考察女娲的丰功伟绩,上可以通九天,下可以契合到黄泉下的垆土上,名声流传后世,光晖熏炙万物。以雷电为车,应龙居中驾辕,青虬配以两旁,手持稀奇的瑞玉,铺上带有图案的车垫席,上有黄色的彩云缭绕,前面由白螭开道,后有腾蛇簇拥追随,悠闲遨游,鬼神为之引导,上登九天,于灵门朝见天帝,安详静穆地在大道太祖那里休息。尽管如此,他们从来不标榜炫耀自己的功绩,从来不张扬彰显自己的名声,他们隐藏起真人之道,以遵从天地自然。为何这样呢?因为是道德上通九天,所以智巧奸诈就无法生存。

【《淮南子》又名《淮南鸿烈》、《刘安子》,是我国西汉时期创作的一部论文集,由西汉皇族淮南王刘安主持撰写,故而得名。该书在继承先秦道家思想的基础上,综合了诸子百家学说中的精华部分,对后世研究秦汉时期文化起到了不可替代的作用。

刘安:汉高祖刘邦之孙,淮南厉王刘长之子,他才思敏捷,好读书,善文辞,乐于鼓琴。他是西汉知名的思想家、文学家,奉汉武帝之命所著《离骚体》是中国最早对屈原及其《离骚》作高度评价的著作。曾“招致宾客方术之士数千人”,集体编写了《鸿烈》(后称该书为《淮南鸿烈》或《淮南子》)一书,刘安是世界上最早尝试热气球升空的实践者,他将鸡蛋去汁,以艾燃烧取热气,使蛋壳浮升。刘安是我国豆腐的创始人。】

【民族精神】:牺牲精神,无私奉献精神,自强不息精神。

女娲补天体现了为了全人类,牺牲自己的精神,也赞扬了女娲冒着生命危险,拯救人类的伟大精神。这是一种舍己为人,不怕牺牲的精神。在“女娲补天”神话中,女娲所补的天,是自己头上的天;所撑的地,是自己脚下的地;所创造的是一个让人类和平生存的世界;所反映的是大无畏的浩然气概。

女娲补天,显示出她作为宇宙大神的重要地位。女娲经过辛勤的劳动和奋力的拼搏,重整宇宙,为万物的生存创造了必要的自然条件。

“女娲补天”这则神话故事,千百年来之所以让人尊崇备至,文史咏叹;口口传颂,历久弥新,就在于它彰显了中国人不屈不挠,敢于战天斗地;自强不息,勇于舍身奉献的民族精神。这种大无畏的英雄气概和精神,正是世世代代流淌在中国人血液中,生生不息的信仰情怀。

“女娲神”的精神形象与品格,自古以来就被先民们勒石为铭、典章传颂,她对世世代代的中国人来说,早已内化于心,外化于行;成为中华民族生生不息的精神寄托和信仰情怀。

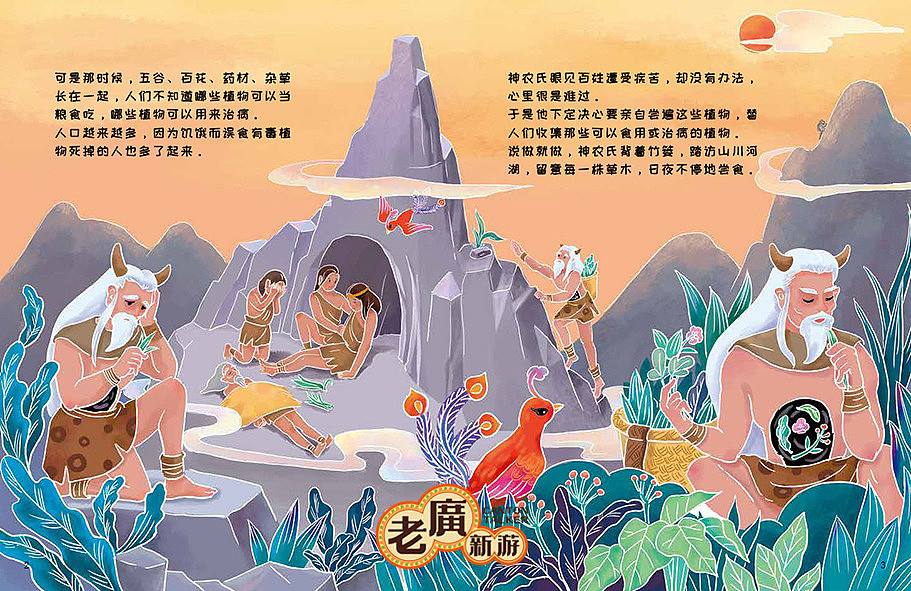

三、神农尝百草

神农辨药尝百草的故事,是一则著名的中国古代神话传说。

神农氏本是三皇之一。有一次他见鸟儿衔种,由此发明了五谷农业,因为这些巨大的贡献,大家又称他为神农。

他看到人们得病,又到都广之野登建木上天帝花园取瑶草而遇天帝赠神鞭,神农拿着这根神鞭从都广之野走一路鞭一路回到了烈山。神农尝百草多次中毒,都多亏了茶解毒。因誓言要尝遍所有的草,最后因尝断肠草而逝世。人们为了纪念他的恩德和功绩,奉他为药王神,并建药王庙四时祭祀。

【典籍】:

神农和药的关系最早见于《淮南子•修务训》:“神农乃始教民,尝百草之滋味,当时一日而遇七十毒,由此医方兴焉”。说尝百草,有了药而医学勃兴。后又见于《史记补。三皇本纪》:“神农氏以赭鞭鞭草木,始尝百草,始有医药”,既尊神农为三皇之一,又是医药的创始人。《世本》也说:“神农和药济人”。可见神农不只是尝百草认药,还有遣药之能。宋代刘恕又把以上诸论综合起来,他在《通外纪》中说:“民有疾病,未知药石,炎帝(把神农氏误解为炎帝,应该不是一个人,从皇帝内经可以窥测,皇帝时期,中药中医已经十分丰富,在皇帝更早的三皇时期必然有长期实践积累。)始味草木之滋,尝一日而遇七十毒,神而化之,遂作方书,以疗民疾,而医道立矣”。近年考古尚没有发现方书,但确认了尝百草的历史年代和活动区域,说明古人以神农尝百草之说溯本崇源言大道的立意正确不谬。

【民族精神】:牺牲精神,无私奉献精神,首创精神。

《神农尝百草》这个神话故事,它体现的是古人一个敢于尝试,然后也不怕牺牲的伟大精神,值得我们学习。

经过长期尝百草发明了药草疗疾,炎帝神农悟出了草木味苦的凉,辣的热,甜的补,酸的开胃。他教民食用不同的草药治不同的病,先民因病死亡的也少多了。为“宣药疗疾”还刻了“味尝草木作方书”。这便是人类医学科学的发端!

神农亲验本草药性,是中药的重要起源。这一过程经历了漫长的历史时期、无数次的反复实践,积累下来许多药物知识,被纂刻记载下来。随着岁月的推移,积累的药物知识越来越丰富,并不断得到后人的验证,逐步以书籍的形式固定下来,这就是《神农本草经》。

《神农本草经》成为中国最早的中草药学的经典之作,后世本草著作莫不以此为宗,对中医药的发展一直产生着积极的影响,并逐步发展丰富,形成了如今世界闻名的中医药宝库。

四、大禹治水

大禹治水(鲧禹治水)是中国古代的神话传说故事,著名的上古大洪水传说。他是黄帝的后代,三皇五帝时期,黄河泛滥,鲧、禹父子二人受命于尧、舜二帝,任崇伯和夏伯,负责治水。

大禹率领民众,与自然灾害中的洪水斗争,最终获得了胜利。面对滔滔洪水,大禹从鲧治水的失败中汲取教训,改变了'堵'的办法,对洪水进行疏导,体现出他具有带领人民战胜困难的聪明才智;大禹为了治理洪水,长年在外与民众一起奋战,置个人利益于不顾,“三过家门而不入”。大禹治水13年,耗尽心血与体力,终于完成了治水的大业。

【典籍】:

《山海经•海内经》:

洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州岛。禹娶涂山氏女,不以私害公,自辛至甲四日,复往治水。禹治洪水,通轘辕山,化为熊。谓涂山氏曰:“欲饷,闻鼓声乃来。”禹跳石,误中鼓,涂山氏往,见禹方坐熊,惭而去。至嵩高山下,化为石,方生启。禹曰:“归我子!”石破北方而启生。

《史记•夏本纪》:

尧崩,帝舜问四岳曰:“有能成美尧之事者使居官?”皆曰:“伯禹为司空,可成美尧之功。”舜曰:“嗟,然!”命禹:“女平水土,维是勉之。”禹拜稽首,让于契、后稷、皋陶。舜曰:“女其往视尔事矣。”

禹乃遂与益、后稷奉帝命,命诸侯百姓兴人徒以傅土,行山表木,定高山大川。禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。

【民族精神】:牺牲精神,大公无私精神,艰苦奋斗精神,科学创新精神。

大禹治水的精神是大公无私、一心为民、民族至上的精神。大禹治水是我国历史上著名的故事之一,事件讲述的是大禹为了一心治理水灾,三过家门而不入,这种精神被后世的人们所颂扬,大禹治水这件事也成为了人们津津乐道的美谈。

禹是治理洪水的最高领导人,但他为天下万民兴利除害,躬亲劳苦,手执工具,与下民一起栉风沐雨,同洪水搏斗。

大禹治水在中华文明发展史上起重要作用。在治水过程中,大禹依靠艰苦奋斗、因势利导、科学治水、以人为本的理念,克服重重困难,终于取得了治水的成功。由此形成以公而忘私、民族至上、民为邦本、科学创新等为内涵的大禹治水精神。大禹治水精神是中华民族精神的源头和象征。

五、后羿射日

后羿射日,原称“羿射九日”。是中国古代神话传说。

根据《括地志》《史记正义》等古文献记载,羿被帝尧封于商丘(今河南省商丘市)。

远古的时候,大地出现了严重的旱灾。炎热烤焦了森林,烘干了大地,晒干了禾苗草木。原来,帝俊与羲和生了10个孩子都是太阳,他们住在东方海外,海水中有棵大树叫扶桑。10个太阳睡在枝条的底下,轮流跑出来在天空执勤,照耀大地。但有时,他们一齐出来给人类带来了灾难。为了拯救人类,羿张弓搭箭,向那9个太阳射去。只见天空出现爆裂的火球,坠下一只只三足乌。最后,天上只留下一个太阳,人民因此将后羿誉为英雄。

原本是五帝时期的大羿射日,不过经过后人误传变成了夏代有穷国君主后羿射日。

【典籍】:

先秦文献中,《楚辞•天问》已提到后羿射日的故事:“羿焉彃日?乌焉解羽?”

先秦文献中,《楚辞•天问》已提到后羿射日的故事:“羿焉彃日?乌焉解羽?” [2] 今本《山海经》不见后羿射日的故事,但有若干处涉及羿的记载,例如《山海经•海内经》记载:“少皞生般,般是始为弓矢。帝俊赐羿彤弓素矰,以扶下国,羿是始去恤下地之百艰”。 若从辑录于其他文献的条目看,古本《山海经》中可能也有关于后羿射日的记载。例如唐人成玄英《庄子•秋水》疏引《山海经》云:“羿射九日,落为沃焦”。该九日当为九黎或多个部落方国的代名词。宋代类书《锦绣万花谷》前集卷一引《山海经》云:“尧时十日并出,尧使羿射十日,落沃焦”。说明古本《山海经》中有大羿射日的故事,但在后来失落了。

以《山海经》为蓝本,《淮南子•本经训》将后羿射日的故事做了总结:“逮至尧之时,十日并出,焦禾稼,杀 草木,而民无所食。猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野,杀九婴于凶水,缴大风于青丘之泽,上射十日而下杀猰貐,断修蛇于洞庭,禽封豨于桑林,万民皆喜,置尧以为天子。”

在上述先秦至汉代的诸文献中,涉及射日之羿处一般称“羿”,不称“后羿”,但是唐代以后,在文学作品中多有以“后羿”称呼射日的“羿”的。

【民族精神】:探索自然,敢于斗争,征服自然的大无畏精神。

后羿在我国的民间故事之中是一个神话人物,关于他也有着很多传说,他的知名度非常高。后羿有帮助人民,牺牲自己;探索自然;征服自然;改造自然的强烈愿望;敢于斗争的大无畏精神。

中国古代神话是原始先民智慧的体现,是中华民族上下五千年的文化源头,其中孕育的民族精神,经过漫长的历史积淀,一代又一代传承下来,历久弥新,不断激励着一代又一代的中华儿女。民族精神孕育在古代神话中,流淌在中华民族的血液里,激起中华民族巨大的创造力。