西方文明史•拜占廷帝国

2020-7-28 青野龙吟

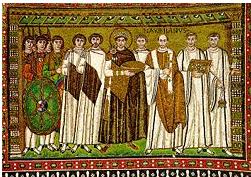

拜占廷帝国(英语:Byzantine Empire;395-1453年),又译拜占庭帝国,即东罗马帝国。拜占廷帝国共历经12个朝代,93位皇帝,是欧洲历史上最悠久的君主制国家。

公元395年1月17日,罗马帝国皇帝狄奥多西一世(346-395年)逝世。临终前,将帝国东西部分与两个儿子继承。其中的东罗马帝国延续了近千年之久,在此期间它一般被人简单地称为“罗马帝国”。到了17世纪,西欧的历史学家为了区分古代罗马帝国和中世纪神圣罗马帝国,便引入了'拜占廷帝国'这一称呼。

东罗马帝国的都城君士坦丁堡,是在希腊古城拜占庭的基础上建立起来的,起初其疆域包括巴尔干半岛、小亚细亚、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、美索不达米亚及外高加索的一部分。到了皇帝查士丁尼在位时,又将北非以西、意大利和西班牙的东南并入版图。554年,击败法兰克王国,拜占廷帝国的国力达到顶峰。

1204年,拜占廷帝国的首都君士坦丁堡曾被第四次十字军东征攻陷,直到1261年收复。1453年5月29日,奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世率军攻入君士坦丁堡(今为伊斯坦布尔),拜占廷帝国正式灭亡。

罗马分裂

拜占廷之名源于一座靠海的古希腊移民城市,公元324年罗马皇帝君士坦丁一世将此选为皇帝驻地,并改名为君士坦丁堡。君士坦丁堡(伊斯坦布尔)位于连接黑海到爱琴海之间的战略水道博斯普鲁斯海峡,扼制海陆商业要道,地理位置十分优越。

3世纪后期,罗马皇帝戴克里先引入了四头制的制度来更有效地管理庞大的罗马帝国。他将整个帝国分为两部分,在意大利和希腊各设立一个皇帝(称奥古斯都),辅佐他们的各设一个副皇帝(称凯撒)。这个分裂一直维持到4世纪。

君士坦丁大帝于324年重新将自己立为整个帝国的唯一皇帝。君士坦丁决定建立一个新的首都,他选择了拜占廷(今伊斯坦布尔)。330年这个首都建成了,君士坦丁称之为新罗马(Nova Roma)。但一般人称之为君士坦丁堡(Constantinople,意为君士坦丁之城)。这个新的首都成为他的管理机构的中心。君士坦丁也是第一位信仰基督教的皇帝。虽然在君士坦丁的统治时期这个帝国还不是拜占廷帝国,但基督教是拜占廷帝国的一个特性,是它与相信多神教的罗马帝国的分界线。

另一个分界线是378年的哈德良堡战役(又译阿德里安堡战役)。这场败仗,以及皇帝瓦伦斯之死可以被看成是古代帝国和中世纪帝国分家的时间。瓦伦斯的继承人狄奥多西乌斯一世将整个帝国再次分开。395年他将这两部分分别交给他的两个儿子阿尔卡狄乌斯和霍诺里乌斯。阿尔卡狄乌斯成为东部的统治者,霍诺里乌斯成为西部的统治者,他的首都是米兰。从这个时候开始东部的这个帝国一般被称为东罗马帝国,或拜占廷帝国。

拜占廷帝国基本上避免了西罗马帝国3世纪和4世纪所遭遇的困难。这里有许多原因。首先这里的城市文化已经相当成熟了,其次民族大迁徙时的入侵主要吸引是罗马的财富。5世纪中西罗马帝国多次被征服,拜占廷帝国顶多交纳贡献就可以免除遭难了。狄奥多西斯二世进一步加强了对君士坦丁堡的城墙,使得这座城市成为被“野蛮人”攻不破的城市。

476年当西罗马帝国灭亡时拜占廷帝国的利奥一世与哥特人谈判,他结束了哥特人对东部帝国的威胁,但他也不再打算重新征服西罗马帝国疆土了。

395年庞大的罗马帝国饱受各路蛮族侵扰,为便于管辖而将帝国一分为二,东部帝国即以君士坦丁堡为首府,因此东罗马帝国又称为拜占廷帝国。476年西罗马帝国在经历了包括匈奴和诸多日耳曼部落的反复侵袭之后终于咽下了最后一口气,拜占廷遂成为唯一的罗马人帝国——实际上他们一直以纯正罗马血统自居。

外扩内治

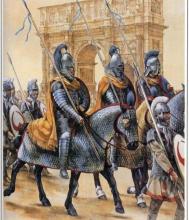

6世纪时东罗马的主要敌人是它的传统的老敌人:波斯人、斯拉夫人和保加尔人。神学的争论,比如对基督一性说的争论也是帝国的重要话题。但东部帝国并没有忘记它在西部的根。在查士丁尼一世和他的杰出的将军贝利萨留的领导下东帝国甚至夺回了它在西部丧失的部分省份:意大利的大部地区、北非和西班牙。

查士丁尼最为卓越的政绩是编纂《查士丁尼法典》。查士丁尼即位之初,由于他忙于战争和行政事务,无暇顾及法典的编纂事宜,就成立了以著名法学家特立波尼安为首的委员会,着手整理和编纂罗马法。529年,根据历代罗马皇帝颁布的法令,编成《查士丁尼法典》10卷。查士丁尼重编了古罗马的法规,制定了《民法大全》。值得注意的是这部法典是用拉丁语写的,而当时拉丁语已被认为是一种古老的语言了,甚至许多编写者都不太会说这种语言。大法官特里布尼厄斯再次被指定为这项工作的负责人,他依据查士丁尼的指示召开筹备会议,选出了16名法学家组成新的编委会,立即着手工作。533年《查士丁尼学说汇编》编纂完成。《查士丁尼学说汇编》博采所有法学家的著作,把内容扩大到50卷。

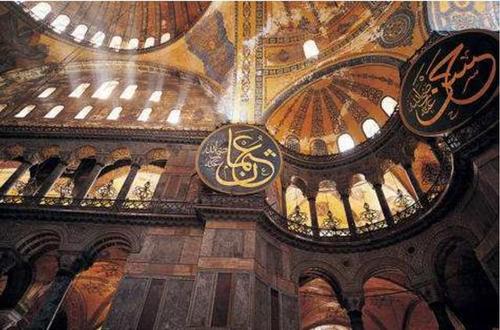

532年,圣索非亚大教堂(其原名Hagia Sophia是神圣的真理的意思)开始动工。这座教堂将成为拜占廷宗教生活和东正教的中心。554年,拜占廷帝国在卡西利努姆战役中击败了法兰克王国,国力达到了鼎盛态势。

但是,在541年到600年,地中海沿岸爆发了数次大规模的瘟疫。拜占廷帝国南部的黎凡特、北非地区不断爆发叛乱。拜占廷帝国宿敌——萨珊波斯卷土重来、日益强盛,不断对拜占廷帝国进行军事进攻。

一度衰弱

查士丁尼一世去世后,给他的继承人留下了一个空空的国库,而他的继承人也无法对付在所有的边境上突然出现的新敌人:伦巴底人占领了意大利北部,斯拉夫人占领了巴尔干半岛的大部分地区,波斯人入侵和占领了东部的省份。赫拉克留(即希拉克里乌斯)夺回了这些东部省份,但当时刚刚在伊斯兰教下统一起来的阿拉伯人的突然出现是赫拉克留无法意料到的。阿拉伯人占领了几乎所有的南部省份。7世纪中叙利亚、埃及彻底沦为阿拉伯帝国的一部分。

拜占廷帝国虽然失去了许多土地,它也从中获益——它不再那么混杂了。赫拉克留将全国希腊化了,他不用古罗马的皇帝头衔Augustus,而使用Basileus(国王)。希腊语被定为官方语言。在宗教上拜占廷帝国与西欧的区别已经不可忽视了。不过拜占廷帝国国内也有不小的区别,在其南方的省份里一般更多地使用基督教的一个分支——科普特教,而不是东正教。这些省份失落后,在剩余的省份中东正教更加强大了。赫拉克留将全国分为几个军区来对付外来的侵扰。除首都外其他地方的城市化不断缩小,君士坦丁堡成为当时世界上规模最大的城市。阿拉伯人试图占领君士坦丁堡,但被拜占廷海军击败。拜占廷当时的海军势力非常强大,而且他们拥有一种神秘的火器:希腊火。阿拉伯人初始的进攻被击退后,拜占廷开始得到恢复。

国势复兴

8世纪最大的问题是对圣像破坏运动的争论。利奥三世下令禁止圣像,这个命令受到很大的反对,整个国家到处都发生暴乱。在艾琳女皇的领导下在787年的第二次尼西亚公会议上决定圣像可以被尊养但不可以被崇拜。伊苏里亚王朝在8世纪末灭亡。

9世纪初圣像破坏运动重现,843年再次被制止。这些争论使得当时与其已经开始离心离德的天主教和神圣罗马帝国未能重新统一起来。

进入黄金时代

马其顿王朝的开国皇帝巴西尔一世堪称第二个查士丁尼,在他和其他马其顿王朝皇帝的统治下,拜占廷帝国在9、10和11世纪初达到了它的顶峰。在这段被称为“黄金时期”的几个世纪里,拜占廷帝国抵抗了罗马教廷撤销佛迪奥斯为教主的要求,获得亚得里亚海的制海权,占领了意大利的一部分和保加利亚的大部分。

1014年巴西尔二世(保加利亚屠夫)打败了保加利亚人,并于1018年彻底灭亡了第一保加利亚王国。同时拜占廷帝国还获得了一个新的同盟者(有时也是敌人):以基辅为首都建立王国的罗斯人接受了东正教信仰,并为拜占廷提供了一支重要的雇佣军。

但如其前身的罗马帝国,拜占廷很快又陷入困境。主要原因是当时许多占有土地的贵族打乱了军区的制度。假如拜占廷帝国只需要对付它的旧敌神圣罗马帝国和阿拉伯的阿拔斯王朝的话它可能还可以支持下去,但新的敌人根本不怕它的名誉:诺曼人征服了意大利,而突厥人进入了小亚细亚——拜占廷帝国的主要兵源地。

1071年在曼齐克特之战中,皇帝罗曼努斯四世被塞尔柱突厥苏丹阿尔普•阿尔斯兰击败,拜占廷失去了亚美尼亚及安纳托利亚的部分地区,并在接下来的20年中,逐渐失去了整个小亚细亚半岛。

1054年,东正教与天主教彻底决裂。事情起因于教皇利奥九世执意任命一名西西里出生的主教执掌东方教会。此举招致整个东部教会不满。普世牧首米哈伊尔•塞鲁拉利乌斯大怒,下令关闭国内所有西方教堂,驱逐其神职人员。

教皇此时又派遣红衣主教亨伯特作为特使与东部教会进行会晤,然而此次谈判最终宣告破裂,亨伯特于1054年7月在圣索菲亚大教堂下达了由教皇签署的开除教籍令。不久,普世牧首召集宗教会议,宣布开除罗马代表们的教籍。长期对立的东西方教会彻底分裂,再未弥合,对此后的历史造成了深远影响。

西方冲击

拜占廷帝国的最后几个世纪以篡权者阿莱克修斯一世开始,他引入西欧封建分封的制度,重新建立起一支军队,对突厥进行了有力的抵抗,并收复了一些东部领土。他向西方求救抵抗突厥,这是第一次十字军东征的起源。十字军收复了尼西亚,但很快救兵成了仇兵。虽然阿莱克修斯的孙子曼纽尔一世是十字军的朋友,但双方都不能忘记他们互相革除了对方的教籍,拜占廷帝国对源源不断经过其领土的罗马天主教十字军的意图很持怀疑。

11世纪和12世纪来自神圣罗马帝国的德意志人和来自西西里岛和意大利的诺曼人不断攻击拜占廷帝国,并对拜占廷帝国的省份进行掠夺。亚历克修斯给予贸易专权的意大利城市国家尤其成为反西情绪的对象。他们成为“法兰克人”和“拉丁人”的代表。威尼斯人尤其受反感——尽管威尼斯的船只是拜占廷帝国舰队的骨干。与此同时,突厥依然是拜占廷帝国的一个威胁,1176年他们击败了曼纽尔。

在第三次十字军东征中,神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世企图征服拜占廷帝国,但给拜占廷帝国带来最大摧残的却是第四次十字军东征。这次东征的目的是占领埃及,但威尼斯人获得了领导权。在他们的怂恿下十字军1204年攻克并洗劫了君士坦丁堡,他们建立了一个短期的封建王国(拉丁帝国)。

被彻底削弱的拜占廷帝国四分五裂:尼西亚帝国、伊庇鲁斯专制君主国和特拉比松同立。前者由帕里奥洛加斯王朝统治。

再次复国

1261年他们收复君士坦丁堡(伊斯坦布尔),战败了伊庇鲁斯,恢复了帝国。但他们的主要注意力集中在欧洲,而把他们在亚洲的敌人忘了。这时他们幸存的主要原因是因为当时穆斯林内部分裂。

最终灭亡

当奥斯曼帝国建立后除一些港口城市外拜占廷帝国几乎所有的其他地方都被奥斯曼帝国占领了。拜占廷向西方求救,西方提出的条件是两个教会必须统一。拜占廷虽然颁布法律统一教会,但拜占廷的居民并不接受罗马天主教。一些西方的雇佣军来到拜占廷,但西方大多数人对此无动于衷,但是教皇还是承诺会给予必要援助,但是教皇的援助显得那么遥远和寒酸。

一开始奥斯曼帝国认为攻击君士坦丁堡代价太大,不值得,君士坦丁堡的城墙非常坚固,除十字军外上千年中没有人能够攻克它。但随着版图的扩张,君士坦丁堡渐渐处在了奥斯曼帝国版图的中心位置,同时火炮的出现,这古老饱经战乱的雄伟城墙的惊人防御力被大大削弱。

1453年5月29日,经过两年的包围,穆罕默德二世攻克君士坦丁堡(后改名为伊斯坦布尔),拜占廷最后一代皇帝君士坦丁十一世壮烈殉国。1461年特拉比松也被穆罕默德二世占领了。至此,所有拜占廷领地均彻底丧失。

拜占廷帝国灭亡后,1472年,莫斯科大公伊凡三世迎娶了拜占廷帝国末代皇帝君士坦丁十一世的侄女索菲娅公主,宣布成为东正教的保护人。他的孙子伊凡四世将成为俄罗斯的第一位沙皇。他的继承人认为他们是罗马帝国和君士坦丁堡的合格的继承人,是第三个罗马帝国。一直到20世纪初它们的覆亡,奥斯曼帝国和俄罗斯帝国都认为自己是拜占廷的合法继承人。

在君士坦丁堡被十字军和奥斯曼土耳其人先后两次攻破的过程中,许多拜占廷的工匠都西行避难,他们给西欧带来了当时先进的文化和思想,为日后的欧洲的文艺复兴奠定了文化基础。

拜占廷帝国在将经典知识传递给伊斯兰世界的过程中起了非常重要的作用。其最重要的印象却是东正教会。早期拜占廷的传教士将东正教传给了斯拉夫人。迄今为止,大多数斯拉夫人以及希腊人信奉东正教,而拜占廷帝国的灭亡也预示着欧洲中世纪的结束。

在拜占廷帝国的最后一夜中,有一些人趁乱登上拉丁人的战舰,逃到了克里特、摩里亚、爱奥尼亚群岛和威尼斯。一艘热那亚商船保留了它在那最后一夜的乘客名单,上面有六名巴列奥略皇族的人,两个科穆宁皇族,两个拉斯卡利斯皇族,以及一些次要的贵族。这些人和其他许多东罗马人携带着古代的珍贵文献流亡到西欧各国,使得生活在天主教神权世界的人们重新看到了柏拉图和亚里士多德,亚历山大和恺撒,以及其他古代希腊和罗马的光辉思想。在这些思想的影响下,人性战胜了神性,希腊人的理性光明照穿了教皇和封建制度所构成的重重帐幕,给西欧带去了文艺复兴之光。在拜占廷帝国的废墟上,诞生了西欧的新世界。

俄国沙皇从来没有放弃过恢复拜占廷帝国的企图。叶卡捷琳娜二世曾经设想以君士坦丁堡为俄国的新首都,以圣索非亚大教堂为自己的皇宫,并把自己的一个孙子命名为君士坦丁。俄国沙皇亚历山大一世、尼古拉一世、亚历山大二世和尼古拉二世这些俄国沙皇发起了一系列针对曾一度地跨欧亚非三洲的奥斯曼帝国的战争,试图光复君士坦丁堡,但是这些企图都被英国(1856年克里米亚战争)或德国(1878年柏林会议)等国挫败。

拜占庭帝国为何能屹立千年?这三个关键因素很重要

翻开拜占庭帝国(东罗马帝国)千年史,你会发现一个很有趣的现象。这个命运多舛的国家无时无刻不面对着强敌的威胁,波斯、阿拉伯、保加利亚、塞尔柱突厥、土耳其奥斯曼你方唱罢我登场,貌似每一个民族兴起都会把矛头直指曾经显赫一时的拜占庭。最终君士坦丁堡还是在1453年陷落,拜占庭从此退出了历史舞台。我们不经要问,是什么原因使得拜占庭能在强敌环绕的环境中屹立千年呢?在这里我想说的是三个关键词幸运、财富和从横。

所谓“幸运”说的是拜占庭的地理位置优越,图拉真对于色雷斯的征服突显了其重要的战略地位,后来又被君士坦丁大帝选为帝国的新都,这既是上天眷顾也是人力所为;“财富”是指在西罗马帝国崩溃的时候,拜占庭多元化的经济结构与税收体系为帝国提供了所需的钱财,撑起了东方的半边天;而“纵横”则说的是历代拜占庭的统治者们凭借灵活务实的外交政策一次次达到了自己的政治目的或为帝国化险为夷。下面就让我们一个个来分析。

独特的地理位置

历代史学家认为,拜占庭帝国之所以能在漫长的历史中屹立不倒,首都君士坦丁堡(前身叫做拜占庭)得天独厚的地理位置起着决定性的作用。它地处欧亚交通要冲,狭长的博斯普鲁斯海峡在其间横穿而过,曾经在政治、经济和文化的交流中扮演了十分重要的角色,但这必须得感谢两个人,谁?图拉真皇帝与君士坦丁大帝!

图拉真征服达西亚

事实上在图拉真征服色雷斯人前,拜占庭在罗马帝国的地位只是普通的商业城市。巴尔干半岛上最古老的居民色雷斯人时常骚扰罗马帝国的东部地区,并切断了拜占庭与欧洲内陆的往来。英明的图拉真当然不会容忍这样的挑衅。先后在101年与105年两次挥师征讨色雷斯人建立的王国达西亚。在105年的战役中,图拉真调动了12个罗马军团,一路上势如破竹,攻克了一个又一个军事要塞,在萨米泽杰图萨的天王山战役中,罗马军团彻底让色雷斯人绝望,达西亚的军民或战死,或服毒自杀,尽管图拉真最后得到的仅仅是一座空城,但已经足以向罗马人民交代,也为拜占庭注入了新的活力,让这座平凡的城市有了成为罗马帝国新的政治中心的可能。

君士坦丁大帝

拜占庭成为帝国的新都城

公元四世纪开始,罗马奴隶制经济开始崩溃,君士坦丁大帝逐渐将罗马帝国的政治重心向东方倾斜。他决定在此建立新的都城,当时出现在备选名单上除了拜占庭外,还有许多历史悠久的古城,如小亚细亚的特洛伊、希腊北部的萨洛尼卡和巴尔干东部的萨迪卡。为何最终脱颖而出的是拜占庭呢?恐怕没人能说得清楚准确的原因,但君士坦丁大帝说自己是受到了神的启示,有一日在拜占庭留宿的时候梦见了一位满脸皱纹的老婆婆一转眼变成了风华绝代的妙龄少女,醒来的时候他就决定遵从神的指示,选择拜占庭作为新的首都。

在之后的6年间,君士坦丁大帝不惜动用举国之力来“装扮”他的“梦中情人”。元老院、竞技场、剧场、法庭、会议厅、贵族元老住宅、学校、公共浴室、供水渡槽等一座座建筑设施拔地而起,一切都和辉煌的罗马城别无二致,原本的拜占庭也改名叫做君士坦丁堡,或许连君士坦丁大帝自己都没意识到,这座伟大的城市将来会在很长一段时间内成为世界文明的中心。受上天眷顾的君士坦丁堡在民族大迁徙的时代,为日薄西山的罗马帝国保住了半壁江山。但我想说的是拜占庭能拥有如此优越的地理位置是一种幸运,被君士坦丁大帝选中为新罗马或许也是一种幸运,但这些幸运的背后展现的却是人类的智慧与勤劳。

多元化的经济结构

在民族大迁徙的时代,西罗马帝国的奴隶制经济制度遭到了沉重的打击,手工业和商业都一落千丈,国家税收收入的急剧下降导致统治者们无力维持强大的军事力量,终于在公元476年寿终正寝。而帝国的东部由于纳入罗马统治的时间相对较晚,没有建立起高度成熟的奴隶制经济体系,一直保留着多元化的经济结构,隶农制的租佃经济在这里得到了普及,促进了人口的增长,东罗马帝国有一些城市人口甚至达到了几十万。另一方面人口的增长也使得商品经济得到了长足的发展,人民生活日益丰富。

国家对经济生活的严密监控

政治是战争的驱动因素,经济是战争的基础条件,没钱就没资格打仗。拜占庭帝国的经济生活受到统治者的严密监控。戴克里先的改革使得老百姓失去了自由,每个人都有固定的身份,父亲是农民,你也是农民,父亲是工匠,你也是工匠。他们都有固定的称号,禁止“半路出家”做另外一种工作。这从拜占庭成熟的行会制度中就可见一斑。

在帝国的城市里,统治者通过建立具有排他性质的行会来对工商业人口进行严格的管理。行会里面既有工人也有商人,能够为居民提供一条龙的服务,比如珠宝商人与货币兑换商隔街相望,旅店老板与酒贩子、渔贩子择邻而居。行会的成员资格不向其他行业和阶层开放,行会成员必须都是代代相传,子承父业,严谨私自开设行会,否则将被处以烙刑。其他行业的人想从事本行业的活动?对不起你没这个资格。本行业的人想改行?对不起这不可能。这就叫排他性。此外,各行会的会长有中央政府委派,负责管理行会内的会员,并向国家缴纳税收。

三元分权的税收管理体系

拜占庭不仅有多元化的经济结构还有三元化的税收管理体系,三元分权是指皇产司、国家财税部和大行政区分别在自己职权范围内享有税收管理权,并对中央负责。皇产司主要管理由皇帝和国家支配的不动产,其款项归皇帝支配,用于宫廷消费,但有时候也资助帝国的其他部门;而国家财税部管理的是所谓的“圣库”,监管货币流通、贵金属开发与海关关税等事务。圣库长官负责领导各级税务官吏行使职权;而各政区的总督负责统计所属辖区的土地、人口和财产数量,在此基础上预算出各级官吏、军队及公共事业所需要的税收配额。总督麾下的税吏与皇产司、圣库的税吏即相互配合又相互监督,保证国家税收收入的稳定。

灵活实用的外交策略

尽管足够多的财富保障了拜占庭帝国可以维持一支训练有素的军队,但对于历代统治者来说,他们的外交策略对于帝国的稳定也起到了至关重要的作用,能在谈判桌上解决的问题就尽量不会动用武力。他们的外交策略圆滑、精明、实用有时候甚至有些不择手段。不过为了帝国的利益这些本就无可厚非。

远嫁公主,换取和平

君士坦丁七世曾经说过拜占庭皇帝有三件东西不可外传,一是皇位,二是希腊火的秘密,三是公主不可远嫁,事实证明第三点是不靠谱的。罗曼努斯一世就曾经将自己的孙女嫁给了保加利亚沙皇,而瓦西里二世为了请求基辅罗斯大公出兵帮助自己镇压凶悍的保加利亚人,毫不犹豫地牺牲了自己妹妹的幸福,把她嫁给了弗拉基米尔一世,并获得了6000精兵的军事援助。当然有时候皇帝们也会用非皇室的女子代替公主远嫁,但无论嫁的是真公主还是假公主,拜占庭所付出的代价都是十分昂贵的,需要耗费国库大量的财产,不过对于拜占庭的统治者来说,这样的付出似乎是值得的。

务实的利己主义

在具体的外交策略上,拜占庭秉持的是务实的利己主义,没有永远的敌人只有永远的朋友,并经常利用敌人的力量去打击敌人。有一次,德意志皇帝奥托二世计划征服意大利南部地区,这是拜占庭皇帝所不想看到的结果,但又疲于应付国内的叛乱,无暇西顾。于是他们与原先的死敌阿拉伯人摒弃前嫌,并资助穆斯林出兵抵抗奥托二世的进攻。当阿拉伯人取得军事胜利并且携带大批战利品撤军之时,拜占庭迅速出兵控制意大利南部地区。这是合纵连横取得胜利的典型案例。

可以说,拜占庭能在强敌林立的环境下生存千年既是上天眷顾也是人力之所为,毕竟运气总是留给有准备的人,胸无治世之良策,即使给你一手好牌也能被打得稀烂。拜占庭享有着得天独厚的地理优势此乃幸运,但要是没有图拉真的远征和君士坦丁一世的经营,它就无法为罗马帝国守住这半壁江山。尽管拜占庭对人民的经济生活进行了严格的管控,使其在发展过程中缺少了应有的创造力,但对于国家维持经济结构的平衡和税收收入的稳定做出了很大的贡献,总体上看是利大于弊的。在外交事务上,他们的外交策略在大部分时间里是符合国家利益的导向,无疑也是成功的。地理位置上的幸运,经济上的富裕以及外交事务上的纵横成为了拜占庭帝国屹立千年的关键因素,他们的存在对于欧洲文明的进步做出了及其重要的贡献,拜占庭人对于古希腊文明的研究,对于罗马法的继承,成为日后哲学、艺术、法学、医学等领域蓬勃发展的基础。