西方文明史•古希腊三贤

2020-7-16 青野龙吟

走遍世界各地,从来没有一座城离你如此遥远,又如此亲近。近的是,你推开城里任何酒店的窗即可远眺它昨日的光芒;远的是,你漂洋过海而来,身在其中,也难看清它今天的容颜。它的每一寸土地都生长过智慧,它的每一片土壤都孕育过文明,它是一个古迹博物馆,更是一座静等三千年,期待与你相逢相知的城。

一定是小亚细亚温润的风、地中海淋漓的雨、雅典娜手中绿色的橄榄枝,给了雅典人创造的天赋和神的庇佑,让他们在开创人类文明基因的时候,富有自由的思想和超凡的想象,让他们开创的历史多了开天辟地和史无前例的注脚。

公元500多年前,原始部族的生活都集中在庙宇周围,靠祭祀维系信仰,如果那也叫信仰的话。几乎没有先城后庙的先例。很难想象,雅典人偏偏在山岗的平地上先修起了雅典卫城的城墙,然后才建起了伊瑞克提翁庙、帕特农神庙。这或许暗示着他们渴望神灵庇佑下更丰富的生活。

那时的雅典人,雅利安民族特有的豪爽和冒险精神决定了他们是一群不甘寂寞、善于社交的人。《伊利亚特》《奥德赛》这样的史诗浸染熏陶着他们,赋予他们民族共有的骄傲和荣誉。各个部族彼此交流,共同吟唱和歌咏着引以为荣的关于勇气和品格的诗行。诗歌成为他们生活中的柴米油盐,成为他们彼此相通相融的纽带,甚至是战时一致团结对外的武器。

在今天,运动是为了强身健体,古奥林匹亚运动会受到推崇,却不是因为运动员矫健的身影和比赛项目的紧张激烈,而是因为它独特的和平功能。雅典人、斯巴达人及周边城邦的人用运动盛会化解仇恨,阻止战争。据说不尊从此令的城邦会受到其他城邦的严厉制裁。运动,让干戈化玉帛,这一招也许只有想象力超群的雅典人可以想得出来。千年后一战二战时的奥运会,会场外是战火纷飞,会场上是铁蹄践踏,不知道算不算背道而驰、倒行逆施?

硝烟淼淼,旌旗猎猎;橄榄枝零乱,斯城杳然一片。

历史上,战火让这座受雅典娜女神庇护的城屡遭重创,几易其主。古文物纷纷被盗,遗失他处。镇城之宝——卫城山顶上帕特农神庙里的镶金雅典娜女神像,至今不知去处。都说去大英博物馆只为看三个女人,除去蒙娜丽莎,另外的维纳斯、胜利女神雕像其实都是希腊人的杰作,只是它们虽然都同样和雅典娜女神像遗落他乡,却还有踪影可循。

潮起潮落,历史轮回。千年的伫立已经让这座城尽染风尘,也让这座城有了阅尽兴衰的淡定。这淡定里却有着难言的失落。我寻着芬芳而来,走近这座城,而这芬芳里亦有着淡淡的忧伤。

2000年前,伯罗奔尼撒战争使繁荣的雅典消耗殆尽,几经衰败。但政治的黑暗并没有阻止雅典人探索的脚步。当其它的世界文明还处在自我启蒙的阶段,他们已经开始了东方文明最不擅长的关于生命、自然、宇宙的终极思考。

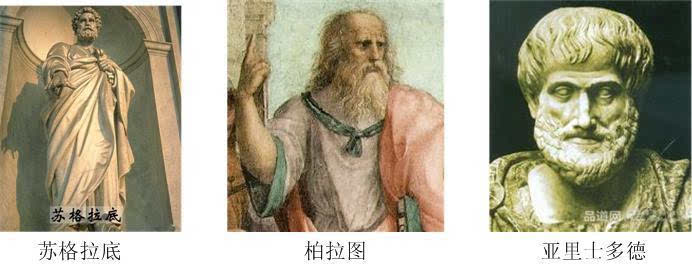

“古希腊三贤”,苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,他们创造的不仅是智慧,更是一种人类无畏追求真知的象征。知识渊博、追随者众多的苏格拉底首次对神明提出疑义,最终被当权者以腐蚀年轻人的思想为由处以刑罚。他毫不畏惧,当众喝下毒药,慷慨赴死。他说:“我只知道我一无所知。”但实际上,2000多年前的他,就成为了西方哲学的奠定者。

他的弟子柏拉图,不仅继续考察“世界的本质是什么”,还考察政治制度。他首次提出早期共产主义“乌托邦”制度。他劝导民众,应该有意愿和勇气去改变政治弊端,付诸行动,创造一种更加美好的社会。这对今天的知识分子来说,他的振臂高呼也是志向高远、风骨坚定的,颇有些我国“五四”时期文人志士“我以我血荐轩辕”的气魄!可他说这些的时候是距现在两千年。

柏拉图的学生亚里士多德,为了胜任思考批判,寻求掌握更多知识的方法,几经总结专研,最终成为人类自然史研究的开创者,政治学的奠基人。

公元四世纪的天空,世界无不充斥着神化的、丑陋的、愚昧的黑暗。他们的出现,为整个人类指出了一条通往自由、正确、真知的道路,他们的理性精神也像一束光照亮了神殿的黑暗和后来追随者的路。

在雅典,只要寻着一条路,向山上走,纵然路标难辨,有时还会迷路,但最终“条条大路通卫城”。想来,如果沿着人类的文明史向上探寻,也许绕来绕去,也绕不开这片土地。路的尽头或许都写着“古希腊”几个字。在这里随便一迈步,就有可能踩着圣贤走过的脚印。那脚印或踉跄,或坚定,或悲凉……随着风雨冲刷,这脚印沿着基菲索斯河流向地中海,跨越不同的语言、肤色流向远方,流进千年后你我他的血脉,化作心底的相知和眼中的瞭望。

苏格拉底

苏格拉底(希腊语:Σωκράτης;英语:Socrates;德语:Sokrates)(公元前469年,一说公元前470年~公元前399年),是一个希腊语(雅典)哲学的创始人之一。西方哲学,并为第一道德哲学家所述的西方伦理思想的传统。他是一个神秘人物,没有作品,主要通过他一生后的古典作家的著作而闻名,特别是他的学生柏拉图和色诺芬。其他来源还包括同时期的Antisthenes,Aristippus和Sphettos的Aeschines。阿里斯托芬斯(Aristophanes)是一位剧作家,是当代主要作家,在苏格拉底(Socrates)的一生中写过提及苏格拉底的剧本,尽管《希俄斯旅行日记》(Ion of Chios' Travel Journal)的片段提供了有关苏格拉底年轻时的重要信息。

柏拉图的对话是苏格拉底从古代生存下来的最全面的叙述之一,苏格拉底由此开始以其在伦理学和认识论领域的贡献而闻名。正是这种柏拉图式的苏格拉底将他的名字赋予了苏格拉底讽刺和苏格拉底方法或共产主义的概念。但是,现实中的苏格拉底与柏拉图在对话中对苏格拉底的刻画之间的区别仍然存在疑问。

苏格拉底在后来的古代和近代对哲学家产生了强烈的影响。苏格拉底对艺术,文学和大众文化的描述使他成为西方哲学传统中最广为人知的人物之一。

和拿撒勒的耶稣一样,苏格拉底被视为西方道德、灵性和思想的奠基者。然而,苏格拉底的形象是非常神秘的。

据我们所知,这位哲学家本人从未留下任何文字。当代的书面资料很少能说明他的存在。以至于最近的作家认为他最好被当作虚构的人物来对待。

我们能从不同的叙述中得到证实的事实是有限的。我们知道这位哲学家曾经是一名战士,他在战场上的英勇行为可能会受到赞扬,我们知道他被认为是丑陋的,我们知道他在年老时被处死。

我们还知道,当苏格拉底到处问一些尴尬的问题时,他身后总是跟着一些富有的年轻人,这些年轻人给了他精神上的支持。其中一个年轻人就是柏拉图。我们知道如何对待苏格拉底,很大程度上要感谢柏拉图,但也正是因为柏拉图,我们才会有如此多的疑问。

苏格拉底的生平有三个主要的来源:历史学家色诺芬,剧作家阿里斯托芬,当然还有哲学家柏拉图。色诺芬笔下的苏格拉底不同于柏拉图笔下的苏格拉底。

他说了什么,怎么说,这更像是一个似是而非的问题。早期柏拉图对话录中的苏格拉底比后期柏拉图对话录中的苏格拉底更有可能是真正的苏格拉底。人们怀疑苏格拉底只是柏拉图后期作品中的一个角色,只是他自己思想的代言人。

但由于柏拉图和苏格拉底一样神秘,这很难说。问题是柏拉图既是哲学家又是艺术家。柏拉图的作品,包括苏格拉底都是对话,就像剧本或电影剧本一样。尽管其他来源证实了柏拉图描述苏格拉底的某些情况,但很难确定他说了什么。我们只有柏拉图说的话。

苏格拉底是在雅典历史的危机时刻成名的。这个曾经是希腊世界上最富有、最强大的城邦,在一场漫长的战争后被对手斯巴达击败,雅典曾一度被所谓的“三十暴君”统治,这是一个由公元前404年的斯巴达胜利者建立的残酷的军政府,在一次暴力起义后最终被废黜。独立和民主已经回到了雅典,但这个精疲力竭的古老超级大国正在不可逆转地衰落。

从三十暴君统治的终结到399年苏格拉底的死,苏格拉底似乎成了当权者的累赘。除了“哲学化”之外,很难描述苏格拉底所做的事。这位哲学家否认他有任何东西要教,并且拒绝称自己为老师。他没有任何理论或解释与他之前的哲学家相似,尽管他确实持有一些精神信仰。

哲学家主要是把时间花在挑战人们去解释和探索他们自己的信仰。他这样做激怒了雅典一些最有权势的人。

苏格拉底被奉为理性思考者的典范,他是一个如此睿智的人,以至于为了获得智慧而死。但苏格拉底更多地把自己描绘成一个肩负道德使命的先知。

在苏格拉底之前,哲学家们主要关注于解释自然世界和存在。像赫拉克利特、毕达哥拉斯、芝诺和巴门尼德这样的哲学家提出了关于宇宙是由什么组成以及它是如何变化的不同理论。另一方面,苏格拉底专注于伦理学,或者更确切地说,专注于“美德”是什么。

苏格拉底与这些哲学家截然不同,他们被称为“苏格拉底之前的哲学家”。雅典人预示了哲学上如此深刻的变化,几乎每一位在他之后的哲学家都受到他的影响

苏格拉底本人认为他的影响是阿波罗神的介入。在特尔斐的神谕中,据说阿波罗通过一位名叫皮提亚的女祭司进行了谈话,宣称没有人比苏格拉底更聪明。

苏格拉底在受审时为自己辩护,他说:“当我听到皮提亚所说的话时,我就在想,神(阿波罗)会说什么呢?这是个谜:它是什么意思?我不知道我在任何方面都是聪明的,无论大小,所以当他声称我是最聪明的时候,他在说什么?他肯定不会说谎。

为了找出是什么使他聪明,苏格拉底四处寻找以聪明著称的人。他向各行各业的人发表演讲:专业教师(被称为智者)、工匠、宗教专家和政治家。

在其中一次谈话中,苏格拉底说:

“我跟他谈过。我得出的结论是,虽然这个人在很多人看来是明智的,尤其是对他自己,但实际上他不是,对此,我竭力向他证明,他只是自以为聪明,其实不然。

苏格拉底发现使他聪明的是他自己承认他其实什么都不知道。在知道自己知道的如此之少的情况下,他比那些自以为知道很多的人更有智慧。在审判期间,他说出了那句著名的宣言,“我知道我什么都不知道”。

苏格拉底以他独特的探究方法而闻名。对于现代教师来说,这被称为“苏格拉底式的反讽”。

苏格拉底式的反讽的理念是,通过对话,老师可以通过一连串的提问让学生得出结论。换句话说,学生们已经拥有了智慧。在这种求知的方法中,苏格拉底把自己比作助产士。就像助产士帮助妇女生产一样,苏格拉底帮助与他交谈的人得出他们自己的结论。

柏拉图笔下的人物形象生动地描绘了苏格拉底的反常行为。那位哲学家常常出神地站几个小时不动。他似乎从来不穿鞋,就像一个士兵能在雪地里光着脚走路一样。他似乎对极冷和极热都无动于衷,他能忍受饥饿或干渴的时间比任何普通人都要长。

他称自己是一只“牛虻”,刺痛了雅典社会的“战马”。实际上,他承认,提醒州政府履行其义务是一件麻烦事,尽管是必要的。“我相信,我对上帝的服务是对国家最大的恩惠,”他在审判时说。

柏拉图

柏拉图(Plato,Πλατών, 公元前427年—公元前347年),是古希腊伟大的哲学家,也是整个西方文化中最伟大的哲学家和思想家之一。

柏拉图和老师苏格拉底,学生亚里士多德并称为希腊三贤。他创造或发展的概念包括:柏拉图思想、柏拉图主义、柏拉图式爱情等。柏拉图的主要作品为对话录,其中绝大部分都有苏格拉底出场。但学术界普遍认为,其中的苏格拉底形象并不完全是历史上真实存在的苏格拉底。

除了荷马之外,柏拉图也受到许多在他之前的作家和思想家的影响,包括了毕达哥拉斯提出的“和谐”概念,以及阿那克萨戈拉将心灵或理性作为判断任何事情正确性的根据;巴门尼德提出的连结所有事物的理论也可能影响了柏拉图对于灵魂的概念。

柏拉图出身于雅典贵族,青年时从师苏格拉底。苏氏死后,他游历四方,曾到埃及、小亚细亚和意大利南部从事政治活动,企图实现他的贵族政治理想。

公元前387年活动失败后逃回雅典,在一所称为阿加德米的体育馆附近设立了一所学园,此后执教40年,直至逝世。他一生著述颇丰,其教学思想主要集中在《理想国》和《法律篇》中。

柏拉图是西方客观唯心主义的创始人,其哲学体系博大精深,对其教学思想影响尤甚。柏拉图认为世界由“理念世界”和“现象世界”所组成。

理念的世界是真实的存在,永恒不变,而人类感官所接触到的这个现实的世界,只不过是理念世界的微弱的影子,它由现象所组成,而每种现象是因时空等因素而表现出暂时变动等特征。

由此出发,柏拉图提出了一种理念论和回忆说的认识论,并将它作为其教学理论的哲学基础。

柏拉图认为人的一切知识都是由天赋而来,它以潜在的方式存在于人的灵魂之中。因此认识不是对世界物质的感受,而是对理念世界的回忆。教学目的是为了恢复人的固有知识。

教学过程即是“回忆”;理念的过程。在教学中,柏拉图重视对普遍、一般的认识,特别重视学生思维能力的培养,认为概念、真理是纯思维的产物。

同时他又认为学生是通过理念世界在现象世界的影子中才得以回忆起理念世界的,承认感觉在认识中的刺激作用。他特别强调早期教育和环境对儿童的作用。

认为在幼年时期儿童所接触到的事物对他有着永久的影响,教学过程要通过具体事物的感性启发,引起学生的回忆,经过反省和思维,再现出灵魂中固有的理念知识。

亚里士多德

亚里士多德(Aristotle公元前384~前322),古代先哲,古希腊人,世界古代史上伟大的哲学家、科学家和教育家之一,堪称希腊哲学的集大成者。他是柏拉图的学生,亚历山大的老师。

公元前335年,他在雅典办了一所叫吕克昂的学校,被称为逍遥学派。马克思曾称亚里士多德是古希腊哲学家中最博学的人物,恩格斯称他是“古代的黑格尔”。

作为一位百科全书式的科学家,他几乎对每个学科都做出了贡献。他的写作涉及伦理学、形而上学、心理学、经济学、神学、政治学、修辞学、自然科学、教育学、诗歌、风俗,以及雅典法律。亚里士多德的著作构建了西方哲学的第一个广泛系统,包含道德、美学、逻辑和科学、政治和玄学。

亚里士多德(公元前384-322年)为集希腊哲学之大成者,他出生于斯达奇拉城(巴尔十半岛东部希腊殖民地), 父亲尼哥马朱是马其顿王阿敏达二世的宫廷医生,亚里士多德最初的生物与自然知识应该是来自他的父亲。据史料记载,亚里士多德相貌丑陋、身材短小、双眼如豆、言语不畅,但是他却非常好打扮想要以这样的方式来弥补上述不足。

亚里士多德十六岁时便父母双亡,是他父亲的朋友将其收养并授之以更多的物理学知识,可是在他十七岁的时候,他的养父也去世了。之后他来到了雅典。三年后,柏拉图回到雅典办学,他幸运地在学园里做了二十年的学生和老师。期间他深受柏拉图器重,被称之为“学校的智囊”。

直到柏拉图死后他才离开学校。他来到了小亚细亚的亚塔留斯城邦并且被聘为顾问,公元前344年该邦内乱,国王被杀。亚里士多德带着公主逃出了亚塔留斯城邦。两人很快完婚,可惜一年后公主去世,给亚里士多德留下一个女儿。

公元前343年,亚里士多德前往马其领,担任腓力二世之子亚历山大(时年13岁)的老师,给他传授诗歌、修辞以及哲学等学问,七年后(公元前336年)亚历山大即位,亚里士多德于是返回雅典。在东郊一个叫做“吕克昂”的体育场创办学校并收徒授课,在这里任教和研究学术十三年。所教授的内容主要分为两类:一为科学,在上午的时候对高级班讲授;二普通学科,包括哲学及修辞学,是对一般学生讲授的。

亚里士多德生性好动,上课的时候经常在走廊上走来走去,他的学生们也紧随其后。因此他们的学派有“逍遥学派”之称。

公元前323年,亚历山大病逝于巴比伦,雅典成为反马其顿运动的中心。亚里士多德因与马其顿王室关系密切,受到牵连,于次年逃往尤卑亚岛首都卡尔喀斯城,一路上由于旅途劳累,导致胃病发作,最终客死于此。

亚里士多德是典型的百科全书式的学者,对后世影响深远。他的研究涉及哲学、逻辑、伦理、美学、政治、物理、医学、心理学、历史、自然史、数学、修辞学以及生物学等诸多领域。

亚里士多德在哲学思想方面的观点主要有:第一,批判“理念论”。 他指出柏拉图理念论的根本错误在于,在个别具体事物之外还存在着一个独立的与之相应的“理念”。这就割裂了“一般”(理念)与“个别”(理念)的关系,将“一般”看成可以离开个别而存在。例如“苏格拉底”与“人”的关系,可以说“苏格拉底是人”, 而不能说“人是苏格拉底”。显然,离开了个别(第一实体), 一般(第二实体)便不复存在。

第二,实体说。这是亚里士多德用来论证个别事物实在性的理论,他认为“实体” (本体)

是不依赖它物而独立存在的东西,它是具体个别的事物而非“数”或“理念”。例如在逻辑学上,“三尺长的布”指某块布的具体长度,“三尺长”的概念离开了具体事物便无法存在,而作为实体的“布”却不由“三尺长”的概念所限制,因为两尺长的布也是布。

第三,“四因说”。他认为,事物的形成必须具备“四因” (四个条件), 即质料因(构成事物的具体材料——如建造房屋的木、砖、瓦等), 形式因(构成具体事物的结构形式——如建造房屋的蓝图), 动力因(构成具体事物的动力一一如建造房屋的各类工人), 目的因(制造具体事物的思想动机--如建造房屋的目的)。在上述四种原因中,后三种可以归为一种“形式因”(在蓝图中便体现出了建造房屋的目的和用工人数等)。这样构成事物的条件就可以简化为:质料因+形式因,两者中质料因是基础(没有它便构不成事物), 形式因是本质(它决定了事物的外貌和内涵); 于是质料因就成为了一种消极的可能性,它靠了形式因才有了实现的可能性。这样,“形式”便被他放到了最重要的位置。

由此,他的四因说也就有了三种可能性:当其承认质料为事物的基础、事物的形成和发展是质料转化为形式时,它便是唯物的;当他认为形式是质料追求的目的和事物运动的动力时,它便是唯心的;而当其认为一个没有质料的纯形式的是万物追求的最高目的时,他就成了彻底的唯心主义。

第四,“蜡块说”。他将人的心灵比作蜡块,把外界事物比作金戒指,他认为正如金戒指的图像印在蜡块上一样,人的感觉是其认识的基础,离开它人便不能理解任何东西。进而,他又说这种感觉只能认识现象而非本质,只能认识个别而非一般,就像我们不能从蜡块上的印痕分辨出金戒指的质地一样。因此,对本质和一般的认识,还需要在感觉的基础上通过研究才能够获得。

智者作为当时的职业教师适应社会民主政治活动的需要,在各种公共集会上,发表演说,回答人们提出的各种问题;向青年人传授辨论的艺术,即雄辩术。这在雅典的民主政治生活中是很重要的工具。智者们广招门徒,收取高额学费,向年轻人传授文法、修辞、辩证法,这三门课程是雄辩教育的核心,被称为“前三艺”。除此之外,还教授数学、自然科学以及音乐等。而且还认为,道德是可以控制和培养的,是教育的结果。智者派的教育活动对当时的民主政治生活起了很大的促进作用;而且在他们周游各邦的过程中,对传播文化、加强交流,以及培养年轻人的思维能力方面都有重要的意义。这种与国家政治生活密切相关的雄辩教育对后来的古罗马教育以及今天西方某些国家的政治、教育等都有深刻的影响.

而古希腊三贤——苏格拉底、柏拉图、亚里士多德他们三人在古希腊文学、艺术、哲学领域做出的非凡贡献至今影响着世界范围内的文学艺术发展方向。