《清平乐》的背后:“外王内圣”的宋仁宗如何将大宋带进深渊?

2020-4-14 青野龙吟

继《知否》的大红大紫之后,由张开宙先生执导的电视连续剧《清平乐》再次引发了收视热潮。这是一部以北宋巅峰时期为背景,讲述了数十年的朝堂风云与剪不断理还乱的儿女情长。

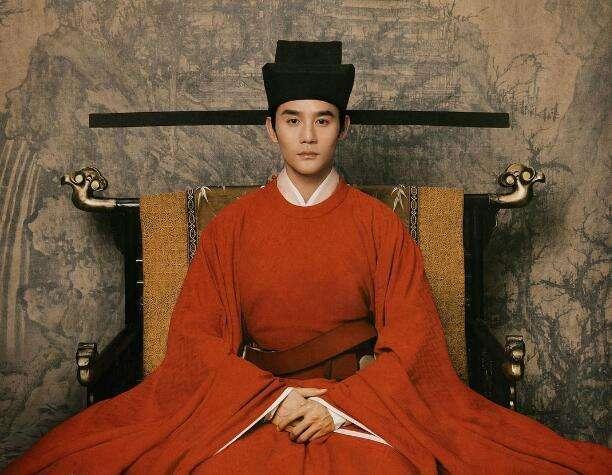

在《包青天》、《三侠五义》和《知否》等影视剧中无数次打酱油的宋仁宗再度出场,不过这次是主角。剧中的赵祯是一位“好皇帝”,他体恤百姓,温文尔雅、多愁善感而宅心仁厚,格外符合“主角永远正义”的小说和影视剧标准。

但么,真实的赵祯确有这么完美吗?其鲜为人知的背后又掩藏着什么呢?

历史上的宋仁宗并非以雄才大略著称,却不小心活成了后世君王的楷模。

“外王内圣”的皇帝楷模

秉承老赵家“不杀士大夫及上书言事者”的传统,赵祯精心维护了封建王朝史上绝无仅有的“言论自由”时代。

他天天给大臣们升职加薪,自己却连宠妃添点首饰都会被喷一脸口水;

他一生仁慈、温和、节俭、开明、放权、听谏,活成了儒家典籍中“外王内圣”的理想形象,故而被读书人(舆论)无限推崇。

赵祯一生最出格的事莫过于废掉原配郭皇后了,这也怪不得他,跋扈不知收敛的郭氏竟然让堂堂天子破了相,而言官们还在叽叽歪歪反对,这谁能听得进去呢?

“惊肃再拜,谓左右曰:‘我若生中国,不过与之执鞭持,盖一都虞侯耳!’”--《邵氏闻见后录》

赵祯的魅力甚至超越了国界,说这话的人叫耶律洪基,小说《天龙八部》里更萧峰义结金兰的那位,他通过画像感受到赵祯的霸王之气,遂果断献上了膝盖。

据此推测,他后来想要攻灭宋朝,可能是觉得后来者不行,只配给他驾车。

到后来赵祯去世之时,天下人如丧至亲般哭成一片,从中原哭到辽国,再传递到西夏和大理,远超蜀国哭诸葛亮的规模。

后世骄傲的“十全老人”(乾隆)也对其推崇备至,大意就是舅谁都不服,舅服他。

“仁宗盛治”:比肩贞观的辉煌

仁宗在位的四十二年,宋朝四海雍熙,八荒平静, 士农乐业,文武忠良,史学界给出的评价叫做“仁宗盛治”。

盛世、中兴和之治什么的听多了,“盛治”怕都是第一次听说吧?

在赵祯的带领下,宋代“文旺”的属性达到了最高峰,不光唐宋八大家的扎堆出现,两宋最有名的政治家要么此时大放光彩,要么得到提拔和保护,留作“子孙宰相”。包拯、苏氏父子、欧阳修、司马光和王安石... ...以及剧中出场的吕夷简、晏殊和韩琦等,这串史册上熠熠生辉的名字都有着赵祯的功劳。

到后来神宗用王安石变法时,其班子和反对派都是赵祯留下来的班底,两派的对掐号称史上绝无仅有的“君子党争”。而事实上,仁宗一朝的“君子”们也未曾消停过,他曾任用范仲淹等人启动“庆历新政”,对“三冗”和土地兼并现象宣战。

当然,基于赵祯一贯好说话的尿性,这次变法既成果缺缺,并不了了之。

由于触动了官僚阶层的集体利益,新法招致了极大的反对,仅仅两年之后范仲淹、韩琦、富弼和欧阳修等人就相继被排斥出朝廷,各项改革也被废止。

“任谏非难,听谏为难,听谏非难,用谏非难……愿陛下察之,毋使有好谏之名而无其实”。--蔡襄

所以王夫之说他“无定志”,而名臣蔡襄则直言其“宽仁少断’’,可谓恰如其分。

但赵祯的确是一位优秀的守成者,北宋科技、文化、艺术和经济都达到了史无前例的高度,名臣辈出,国家安定,当得起明君之称。

而北宋在国家富裕这一点上远迈汉唐,幸福指数更是完胜贞观、宣昭、文景三朝,冠绝封建王朝史,甚至略强于开元,“盛”字当恰如其分。

花钱买和平:毕竟比不了开元

“三年一上计,万国趋河洛”--张九龄《奉和圣制送十道采访使及朝集使》

承上,盛世唯有开元一朝。那不光是经济发达,更是将各路蛮夷全部打服的威风,甚至因为国家太大而不得已三年汇报一次工作。

PS:上计乃秦朝制度,地方官一年一度的工作总结和汇报。

至此,我们当能够理解一字之差的背后含义,史家惯用的“春秋笔法”还真是一脉相传。

磕下儒家“仁”这个万能药丸的赵祯,在武功方面的确乏善可陈,最多就是击败了尚处在原始社会末期的安南,却屡屡被新兴的西夏打得灰头土脸,好在父亲宋真宗签下的“檀渊之盟”构建了与辽国的良好关系,北方百年无战事。

赵祯并非没有良将,“武曲星”狄青就是北宋最耀眼的战神。但这位仅有的国宝却遭到了言官们潮水般的构陷:米黄色家居服说成犯禁的明黄色,家里烧纸祭拜先人被“误看”成“天子气”... ...在脑洞大开的风言风语中狄青被一贬再贬,从枢密使(副宰相)退为陈州刺史,最后居然被活活吓死。

恰恰,这群言官就是前文所言的“文曲星”们,他们或口若悬河,或缄口不言,就是没人提狄青说话,仁宗虽然知道狄青的忠诚,就是护不住,可见他并没有雄主们“言出法随”的权威。

对外政策上,赵祯贯彻了两宋“花钱买和平”的“国策”,先是被迫与西夏签订“庆历和议”,后又被辽国趁火打劫,用重兵压境逼迫宋廷增输岁币,史称“重熙增币”。

“万国趋河洛”的荣耀和快感是与他绝缘了,还奢谈什么“幽云十六州”的光复大业呢?而言官蹬鼻子上脸的庙堂也不好混,老百姓的利益又要兼顾着,这个天子的确不容易,节俭、仁慈和温吞似乎成了必然。

史官称仁宗一朝“圣明有道唐虞世,日月无私天地春”,在道德上面有如此建树,可谓另类的盛世吧。

接下来聊聊赵祯的两面性,笔者说的不是阴暗面,而是容易被忽略的一点:所谓“好皇帝”是对比“狗皇帝”而言得出的结论,赵祯毕竟是个皇帝,而非道德家。

从造反秀才的赏官说起

当时四川有个秀才给成都太守写了一首诗,其中有“把断剑门烧栈阁,成都别是一乾坤”之句,怂恿太守割据一方,后者则下意识地将他绑了并上报京城邀功。

按说,些这种标准的反诗在历代都是大卸八块的命,但赵祯在满朝大臣的喊打喊杀声中一笑了之:这小子只是想当官了,干脆赏他一个司户参军(正七品)吧。

随后,该秀才羞愧而死。

宋江闻之,以头撞槐,痛恨生不逢时。

后人从这个故事里读到了赵祯的“仁”,这一点没错,不是每个帝王都有这样的气量。但大家都忽略了其慷慨背后的逻辑缺失:司户参军虽小,却实为公器,断然没有随意授予一个反动分子的道理。

仁宗显然不傻,这个嘴上没毛的秀才显然不是宋江方腊这样的“大寇”所能比拟,与其杀了立威,不如借以展示宽容。

故而,还真是“赏”你一个官玩玩啊!

所谓屁股决定脑袋,言官们压制狄青是出自士大夫当朝对武人的本能压制,他们也不会劝阻这桩荒唐的封官,而仁宗看似无条件的“仁”也是以维护统治稳定为初心。

在“不杀士大夫及上书言事者”的祖训和赵祯的纵容下,言官们很快到达了要上天的节奏,别说修建楼堂馆所,哪怕是在最喜爱的妃子那里多呆一个晚上,第二天就有言官“犯上进言”了。

帝王心术:嘉靖的打板子和仁宗的大心脏

宋明两朝大致都这个德性,而皇帝应对的不同则颇为玩味。

在《明史》中,后来看到的是一群偏执到不可理喻的大臣,他们似乎生而咄咄逼人,以攻击皇帝为己任,以青史留名为圭臬。所以万历被气得二十年不上朝,嘉靖则将板子高高举起,在“大礼议”事件中与群臣正式翻脸,后有又寻了个事端,一百三十四人被集体廷杖,直接打死了了十六个。

赵祯则将言官们纵容到让他们怀疑人生,甚至不好意思的地步,人心都是肉长的,加之丰厚的俸禄,他们对官家的忠诚是不容置喙的,且不说三百年没出几个汉奸,到崖山海战后蹈海殉国的读书人就有数十万之多。

笔者大胆的认为,宋明两代的言官其实没啥区别,既有向海瑞那样将圣贤之言奉如圭臬的读书人,也有只想着浑水摸鱼,在史书上刷存在感的败类。

嗯,两宋如同君子养玉,千日摩挲,贴身携带,但终究是为了自己好看,显然是技高一筹。

但手段就是手段,也终究只是手段,并非初心。能够驾驭得了一朝人杰的皇帝,显然不是什么善茬,宋仁宗心中最大的追求还是赵氏的千秋万代罢了。

“三冗”:外强中干的北宋

所谓“三冗”,即“冗员、冗兵、冗费”:因科举、恩荫和替他途径出现了大量尸位素餐的官僚;将饥民和配军送入军队,则将国家防卫力量成了收容所;二者加之“岁币”又带来的巨大财政支出又超出了王朝的承受能力。

这些都来自北宋的传统国策,但在赵祯这个温吞帝王的带领下,顽疾很快发展成了不可治愈的肿瘤。

庆历年间的士兵总数(禁军为主)达一百二十五万之巨,占赋税十分之七;而地方官员在宋仁宗皇祐年间达到一万七千多名,这还不包括以宋押司为代表的“吏”阶层,他们十羊九牧,最大的能耐就是令办事流程无比繁琐... ...这些都极大制约了北宋王朝的行政效率和资源整合能力。

承平年代最流行的财富集中方式--土地兼并也日渐严重,公卿大臣莫不是占地千顷,仁宗后期严重到了“势官富姓占田无限,兼并冒伪习以为俗,重禁莫能止焉”的地步。

解决之道其实并不复杂,要么对外扩张释放过剩的荷尔蒙,要么大刀阔斧对内改革... ...

但这两个方案都超出了赵祯的能力和魄力承受范围,前者做不到,后者做不来,他的头顶悬着一个硕大的“难”字。

后来北宋的灭亡也是如此干脆利索,连南宋和五代的短命王朝都不如,实在是可悲可叹。

亡国之祸固然在于徽钦二宗的昏庸,但赵祯先生是否也要领走一部分黑锅呢?

在真实的史册上,赵祯必定是没有时间跟曹皇后、张贵人以及苗心禾之类的美女慢慢谈情说爱的,他是至高无上的帝王、言官心中开明听谏的楷模和百姓眼中难得一见的圣主,所以他必定很忙。

然而... ...

结语:是个好人,却非优秀的皇帝

后来,庙堂的“君子”们在“元祐党争”中两败俱伤,英宗、神宗和哲宗三代再次经历了改革的左右摇摆,最终半途而废。

等到喜好蹴鞠挟妓的大才子赵佶(徽宗)上台后,庙堂终于迎来了小人的时代,甚至成为了另类的“传统”。当蔡京、童贯、高俅、秦桧、韩侂胄、贾似道... ...这些肮脏的名字站在庙堂的最前列时,可知将对这个文武失调的王朝和手无寸铁的百姓们意味着什么呢?

“《传》曰:‘为人君,止于仁。’帝诚无愧焉。”--《宋史》

诚然,宋仁宗赵祯有着极高的道德修养,他一生兢兢业业,克己待人,心忧百姓... ...在人格方面可谓达到了皇帝群体的巅峰。

所谓“两面”,并非人格属性。赵祯终究没能扭转帝国的颓势,虽然名下挂着五千年王朝史上最值得铭记的民生盛世,却未能在长达四十二年的执政生涯中打造一个坚固的保护罩。

没有守护能力的和平和富裕将是何等的脆弱,历史给过中华民族一连串惨痛的答案。

由此看来,号称皇帝模范的赵祯比不了秦皇汉武,也不如唐宪宗、西汉宣昭二帝等中兴之主,想来有着深刻的注解。(凉州七里)

宋仁宗赵祯

宋仁宗赵祯(1010年5月30日-1063年4月30日),初名赵受益,宋朝第四位皇帝(1022年3月23日-1063年4月30日在位),宋真宗赵恒第六子,母为李宸妃。

早年历封庆国公、寿春郡王、升王,官中书令。天禧二年(1018年),被立为皇太子,赐名赵祯。

乾兴元年(1022年),赵祯即位,时年十三岁。他在位初期,由章献明肃皇后刘氏垂帘听政,直至明道二年(1033年)才开始亲政。在位中期爆发第一次“宋夏战争”,经三年交战后,双方签订“庆历和议”。期间,辽国趁机以重兵压境,逼迫宋廷增输岁币,史称“重熙增币”。庆历三年(1043年),赵祯任用参知政事范仲淹等开展“庆历新政”,企图遏止日益严重的土地兼并及“三冗”现象,但因反对势力庞大,改革旋即中止。

嘉祐八年(1063年),赵祯崩逝,享年五十四岁。在位四十二年,为宋朝在位时间最长的皇帝。谥号为体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝,庙号仁宗,葬于永昭陵。

赵祯在位期间,北宋经济繁荣,科学技术和文化也得到了很大的发展。《宋史》赞曰:“《传》曰:‘为人君,止于仁。’帝诚无愧焉。” 史家将其在位及亲政治理国家的时期概括为“仁宗盛治”。他善书法,尤擅飞白书。有《御制集》一百卷。《全宋诗》录有其诗。