君士坦丁堡围城之战·百战经典

2018-7-14 青野龙吟

君士坦丁堡战役是发生在公元1453年,由奥斯曼土耳其帝国灭亡拜占庭帝国的攻城战,此战是当时比较典型的一次要塞攻防战。也是世界历史上一次令人震撼的战役。

君士坦丁堡战役导致连接欧亚两洲的主要陆上贸易路线中断,令很多欧洲人开始认真考虑经海路到达亚洲的可行性,最终促成欧洲人发现新大陆。君士坦丁堡在星期二失陷,直到今天,很多希腊人仍然认为星期二是一周中最不祥的日子。

一般情况下,西罗马帝国最后一个皇帝被迫退位的公元476年,被视为欧洲古典时期的结束,也即中世纪的开端。在此之后,日耳曼人席卷了整个西欧,并最终造就了黑暗的西欧中世纪时代。相较于之前的古典时代,整个中世纪最大的地缘特点,就是地缘矛盾开始以宗教冲突的形式呈现出来。欧洲内部的东、西矛盾,演化成了天主教与东正教的共存;欧洲与亚洲的较量,则披上了基督教与伊斯兰教彼此“圣战”的外衣。

在中世纪的诸多战争中,除了对圣城耶路撒冷的争夺以外,兼有东正教中心地位的君士坦丁堡的陷落,应该是最具“圣战”意味的了。同时,每个时代都有终结的一天,如果说“西罗马”的终结开启了中世纪的话,那么没有比东罗马(拜占庭)的灭亡,更适合为这个时代划上句号的了。公元1453年,这个被帖木儿西征拖延了半个世纪的时刻终于来临。集结了10万陆军和300多艘战舰的奥斯曼帝国,开始了对君士坦丁堡的最后一击。

为了完成这一历史使命,土耳其人做了充足的准备。我们知道,君士坦丁堡能够矗立千年,很大程度得益于它那枢纽般的位置。身处博斯普鲁斯海峡与马尔马拉海交汇处的“新罗马”城,即使陷入包围当中,也有机会从黑海、爱琴海两个方向获取战略支援。虽然现在君士坦丁堡已经没有什么海外领地了,但威尼斯、热那亚这些在黑海、爱琴海拥有巨大利益的西欧海商共和国,并不会坐视君士坦丁堡的陷落。为了切断拜占庭最后的希望,除了准备强大舰队之外,土耳其人还做了另一项重要工作,那就是封锁博斯普鲁斯海峡。

13世纪中叶的蒙古西征,使得中国人发明的火药和火器技术得以传入欧洲。14世纪,长期处于混战状态的欧洲,开始独立发展出自己的火炮技术,并在技术上逐渐超越中国。这一时期的欧洲火炮有三个主要特点:一是发射石弹为主。在15世纪中叶开始出现实心铁弹;二是以前装炮为主。弹药从炮口填入的方法,在当时更能保证炮管的密闭性;三是为精度、射程都较低的滑膛炮(在炮管内壁铸上膛线,可让炮弹旋转增加精度)。由于移动不便、发射效率低,加之精度不高,火炮在中世纪后期的野战中,并没能发挥太大作用。包括以同样原理小型化的“手炮”(火枪),使用上也远不如弓箭一类的冷兵器顺手。然而在诸如围城战一类的针对某一个固定目标的攻击中,中世纪火炮(包括手炮)的上述缺点,却能够最大限度的规避。

在14世纪末,奥斯曼帝国准备一鼓作气拿下君士坦丁堡时,土耳其人曾经在博斯普鲁斯海峡中部最窄处(直线距离700米),构建了一座堡垒——奥斯曼堡垒(今称“安纳托利亚保垒”),以便在攻击君士坦丁堡时,切断对手来自黑海方向的外援。尤其主导了黑海贸易,在黑海拥有最多商业据点,并可能增援拜占庭的主要是热那亚人。不过以当时的火炮技术来看,即使距离如此之短,试图以火炮封锁博斯普鲁斯海峡也是比较困难的。为了达到这个目的,半个多世纪后,在君士坦丁堡战役开启的前一年(1452年)。土耳其人又在奥斯曼堡的对面,抢修了一座更为坚固的堡垒:如梅利堡垒(又称“欧洲堡垒”)。

合两座要塞型堡垒之力封锁700多米的水道,黑海而来的欧洲舰队再想增援君士坦丁堡,就要好好考虑一下损失问题了。相比之下,土耳其海峡的另一个出口达达尼尔海峡,最窄处有约1300米,封锁起来的难度就要大的多。在以要塞的形式封锁博斯普鲁斯海峡的同时,奥斯曼将舰队陈兵于马尔马拉海海面,以阻击威尼斯人的支援。后者在爱琴海拥有诸多的据点和利益,同样不愿意看到君士坦丁堡的陷落。这一策略整体是十分成功的,开战之后,威尼斯人在尝试过几次海上援助后,便在评估风险后放弃了。不过即使拥有强大的海、陆优势,土耳其人的军队也很难对君士坦丁堡造成全面的压力,这是因为拜占庭人的这座都城选址有其独道之处。

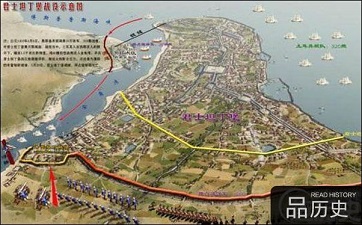

君士坦丁堡构筑于一个直指马尔马拉海-博斯普鲁斯海峡相接点的海岬之上,整座城市依地形而建,呈现为两面邻水、一面接陆的三角形。除了东、南部与马尔马拉海/博斯普鲁斯海峡相接之外,城市的北部有一条长约7公里的狭长水道——金角湾。也正是因为金角湾的存在,方才造成了君士坦丁堡的三角形轮廓。对于君士坦丁堡来说,金角湾不仅是一个天赐的良港,更是一个几乎没有防御压力的方向。当拜占庭的海军占有优势时,停泊于金角湾的军舰可以很快出击,击溃来犯之敌;而当形势对拜占庭不利时,又可以在宽约500米的湾口拉起铁链、封锁水道。这样的话,整个金角湾就相当于一条宽阔的护城河,能够帮助君士坦丁堡缓解三分之一的压力。就目前的局面来说,封锁金角湾已是拜占庭人唯一的选择。

作为欧洲当时最大的城市,总面积约16平方公里的君士坦丁堡,人口最盛时达到百万之巨。然而拜占庭帝国的衰弱,以及孤城的尴尬境地,使得君士坦丁堡在兵临城下之下时,城内仅剩余有5万人。其中包括热那亚雇佣兵在内的总兵力不到万人(金角湾还有20多艘军舰)。坚固的环状城墙是拜占庭人最可依托的屏障,没有海水庇护的西线也是防御的重心,共建有两道坚固的千年城墙。基于从海上攻上城墙的难度更大,部署于西线的土耳其陆军,也是这次战役的主力。为了攻陷这座坚固的堡垒,奥斯帝国总共铸了70余门重炮,其中最大的12门甚至能够把将近700公斤的石弹,发射到1.5公里之外。然而,巨大的威力也伴随着低下的效率,你甚至不得不在每次发射之后,重新构筑一个炮台(以至于一天只能发射数次)。这也使得拜占庭守军,有机会在两次发射的间隙修复受损的城墙。

坚固的城防,以及火炮低下的发射效率,让本以为胜券在握的土耳其人感到焦虑。为此,土耳其人希望能够突破金角湾的铁索,以迫使对手分散本来就捉襟见肘的兵力。事实上,铁索横江之术并非拜占庭人所独创。在中国历史上,长江就曾经多次成为这一战术的实施地。其中最著名的一次,是三国后期“晋灭吴之战”中(公元280年),吴军试图以铁索横江阻挡从中游而来的晋国水军。不过这一战术并没有达到预期效果,晋军以火船顺流而下,将铁链烧断的“火烧法”,攻克了这一人造天险。

不过土耳其人并没有想到这个办法,他们用了一个更“笨”的办法,与土耳其人关系微妙的热那亚人,则再次为之提供了帮助。对于一条封锁港口的铁锁来说,君士坦丁堡所能直接控制的是它的南端。金角湾口的另一头,则是博斯普鲁斯海峡与金角湾包夹而成的另一个夹角,在这个夹角的终端名叫“加拉太”。今天,加拉太区也是伊斯坦布尔下辖的一个城区,而在当时,加拉太是热那亚人的居住区。

金角湾口的铁链横江战术,形成于公元8世纪初。铁链的两端被系于湾口南北的两座高塔之上:一头是加拉太的“加拉塔”;另一头则是今天君士坦丁堡锡尔凯吉的“尤金塔”(后来的锡尔凯吉火车站,也是著名的“东方快车”的起点)。很显然,君士坦丁堡和金角湾的安危不仅系于尤金塔,也系于加拉塔之上。在塞尔柱入侵小亚细亚,导致拜占庭势衰之后,加拉太区成为了威尼斯和热那亚争夺的焦点。能够入驻加拉太区,不仅意味着与拜占庭的结盟(同时负担或者说控制一部分防务),更意味着能够主导黑海贸易。最初得到这一特权的,热那亚人。13世纪初,攻陷君士坦丁堡的第四次十字军东征后,威尼斯人曾经从热那亚人手中夺取了加拉太区的控制权。而在尼西亚帝国中兴拜占庭后,押注成功的热那亚人又夺回了加拉太。

如果热那亚人决定投靠奥斯曼,那么金角湾的防线当不攻自破。为了让热那亚人配合,土耳其人也许诺他们在城破之后,将继续拥有原来的商业特权。然而君士坦丁堡的安危毕竟不同于以往的一些两面讨好的“资敌”行为,即使是商人本性的热那亚人,也无作出如此站在整个基督教世界对面的决定。只是就此断然拒绝土耳其人的请求,热那亚人又不免要考虑一下,城破之后自己所需承担的后果。为此身处加拉太的热那亚人做出了一个貌似“中立”的决定,那就是即不允许土耳其人从加拉太破坏金角湾防线,也不阻止土耳其人绕过加拉塔进入金角湾。

如果土耳其人只是想把陆军运到金角湾的对面,那么他们并不要去找热那亚帮助。问题是只有把军舰,送进这个封闭的海湾,才能够对君士坦丁堡的防线构成压力。那么真的有这样的方法吗?答案是肯定的。土耳其人在加拉塔之北,用木材铺设了一条长约1.5公里的通道,并涂抹动物油脂,然后再以人力将船只拉过这条滑道,送入了金角湾。那就是把船只绕过铁链运进金角湾。比起“火烧法”来,这一做法的确显得有点“笨”。不过就技术层面来说,这个想法仍然不算是土耳其人首创。

5月29日,土军从海陆两面对君士坦丁堡发起总攻,一面在金角湾用火炮破坏防御工事和轰击防守船只;在西面,穆罕默德二世指挥数万军队从多处突入城堡。君士坦丁堡守军浴血奋战,誓死保卫城堡,但终因寡不敌众,弹尽粮绝,城堡最后被攻陷。延续了上千年的拜占庭帝国至此灭亡。此战是当时比较典型的一次要塞攻防战。

穆罕默德首先计划进攻狄奥多西城墙,那是一连串错综复杂的城墙及壕沟,保护君士坦丁堡唯一没有被水面包围的西面部份。他的军队在1453年4月2日复活节的星期一在城外扎营。多个星期以来,穆罕默德以巨型大炮攻击城墙,但仍未能轰出缺口。由于巨型大炮装填弹药极需时间,拜占庭守军能够在每次炮轰后修补大部份的破坏。与此同时,穆罕默德的舰队被拜占庭人放置的横江铁索阻拦,无法进入金角湾。

为了绕过铁索,穆罕默德在金角湾北岸的加拉达建造了一条陆上船槽,以涂上油脂的圆木建成,船只被拖过船槽,进入金角湾。这样便能阻止热那亚的船只运送补给品,亦打击了拜占庭守军的士气,但是城墙仍有待攻破。土耳其军曾向城墙发动多次正面攻击,但被击退损失惨重。土军其挖掘隧道,试图穿过城墙,很多挖掘者是塞尔维亚人,由Zaganos Pasha指挥。

拜占庭人的工程师Johannes Grant 挖了一些隧道对付土军,让守军进入隧道把敌人消灭。另外一些土军隧道被灌水。最终拜占庭人捉了一位土军重要工程师,他在酷刑之下供出所有土军隧道的位置,那些隧道随即被破坏。拜占庭婉拒了穆罕默德开出的撤围条件,那是要拜占庭缴付一笔天文数字的赔款,即使穆罕默德本人也知道对方根本不可能做到。穆罕默德随即计划强攻城墙以消耗守军实力。

5月22日晚上出现月蚀,对守军来说是不祥之兆。

5月29日早上土军再次进攻,第一波攻势由训练及装备皆不足的辅助部队执行,失败是意料中事,只不过是用他们去削弱守军力量。第二波攻势主要由安那托利亚人执行,集中攻击西北部的贝拉克奈城墙其中一段,先前的炮火已经对它造成部份破坏。

该段城墙在11世纪时建造,较其它城墙脆弱得多,1204年十字军就是从该段城墙攻入城内。土军虽然曾经取得突破,但很快便被守军击退。第三波攻势由穆罕默德的精锐新军执行,守军最初还能坚持一阵子,但后来负责防守其中一段城墙的热那亚将领在作战中受了重伤,离开了城墙,令守军开始出现恐慌。

有些历史学家认为土军发现贝拉克奈城墙的科克波塔门并没有锁上(土军没有使用贿赂或其它诡计,只是守军大意,尤其是炮轰遗下的瓦砾把那城门闭塞了),便从那儿冲入城内。君士坦丁十一世带领守军进行最后的保卫战,脱下紫色皇袍,一马当先冲入土军阵中,与其部下在巷战中战死。

那么,指挥这场经典战役的穆罕默德是一个什么样的人呢?他经常被人们直接以外号“法提赫”(意为征服者)相称。1453年,21岁的土耳其国王穆罕默德二世率领20万人的军队攻打日渐衰亡的东罗马帝国首都君士坦丁堡。虽然君士坦丁堡只有8000名守军,但因其两面靠海,连接陆地的两面有水深170米的护城河拦阻,加之城墙坚固,尽管土耳其军拥有威力强大的石臼炮,却无法将其摧毁。

可以说,他的人生几乎是在战场上度过的。

在欧洲,他先后征服塞尔维亚、波斯尼亚、瓦拉几亚、阿尔巴尼亚、黑塞哥维那,并把希腊和伯罗奔尼撒半岛并入帝国版图;向西占领意大利南部的爱奥尼亚海诸岛和奥特朗托,北上攻抵威尼斯外围;在东方则向黑海发展,夺取了重要商业城市卡发,征服克里米亚汗国。

在亚洲,先后灭詹达尔奥卢公国、特拉布松帝国、卡拉曼公国,打败白羊王朝的乌宗·哈桑(埃尔津詹之战),统一了安纳托利亚。随着对巴尔干地区和小亚细亚的征服,伊斯兰教在上述地区得到了广泛传播。穆罕默德被称为“两地(指欧洲属地和小亚细亚)和两海(指爱琴海和黑海)的主人”。

穆罕默德二世在治国方面亦颇多建树,被认为是奥斯曼帝国的真正缔造者。

他从小就受到了很好的教育和熏陶,他在知识道路上的进步毫不逊色于其在远征上的速度。他除了自己的母语外,还掌握了阿拉伯语,波斯语、迦勒底语或希伯来语、拉丁语和希腊语。他对拉丁诗篇或散文很偏爱,也喜欢异教艺术、占星术,甚至掌握了一些数学上的基础知识,对世界历史和地理了如指掌。

这位学者型的政治家并没有用理性抑制残暴的本性,他向人推广希伯来奴隶的粗俗方言;为了寻找一个被盗的西瓜,竟然活生生剥开了14个随从的胸膛;明知自己稳继王位,仅仅为了除去隐患就把亲生弟弟溺死在浴盆里;为了向土耳其近卫军证明他并非好色之徒,他曾当众地砍下一个美丽女奴的头。在战场上,士兵对他的恐惧远胜于对敌人。可他没有盖乌斯.卡里古拉那么荒淫无道,卡里古拉自以为是才为所欲为,而穆罕默德二世被伏尔泰称为他那个时代最有教养和学识的人,“他使全部的法律都服从自己的意志“。 他对不同宗教信仰的宽容给伏氏以深刻印象,君士坦丁堡东正教会几乎完全是受他的恩赐而存活下来;他还从威尼斯请来了最伟大的艺术家之一詹蒂利·贝利尼来为君士坦丁堡的基督教场所制作壁画,君士坦丁堡牧首的职位得以保留。最绝的是,他不畏先知穆罕默德的预言请贝利尼给自己画像。攻下君士坦丁堡后,他完全可以为所欲为,但他此时却怀着一种人生无常的凄凉之意不由自主地当众背诵了一段波斯诗歌:“蜘蛛在帝国的宫殿里织下它的丝网,猫头鹰却已在阿弗拉希阿卜的塔上唱完了夜歌”。

穆罕默德二世的确让人着迷。这并不因为他是不可一世的帝王,也不因为他有令人难以企及的学识。作为人,穆罕默德二世向我们展示了最完全、最真实的一面。