哥伦比亚大学(Columbia University)

2018-09-15 青野龙吟

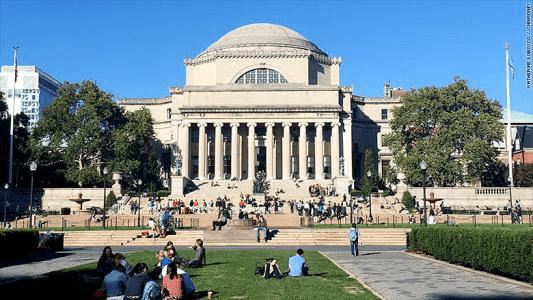

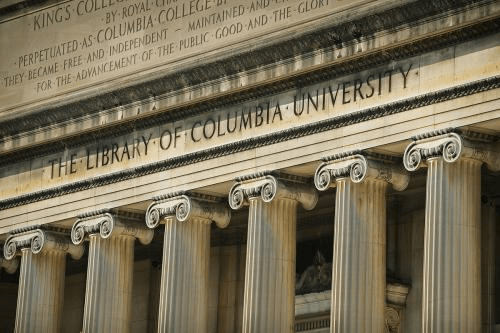

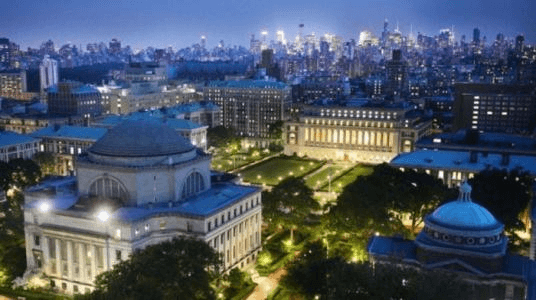

哥伦比亚大学(Columbia University),正式名称为纽约市哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York),简称为哥大。八大常春藤盟校之一,是一所位于美国纽约曼哈顿的世界顶级的私立研究型大学,于1754年根据英国国王乔治二世颁布的《国王宪章》而成立,最初名为国王学院,1896年正式更名为哥伦比亚大学(1784-1896为哥伦比亚学院)并迁到目前所在的晨边高地(Morningside Heights)校园,是美国大学协会创始成员。

哥大是美国历史最悠久的五所大学之一,也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。哥大校园里还走出5位美国开国元勋,奥巴马、罗斯福等四位美国总统,和34位各国元首、首脑,10位美国最高法院大法官。

哥伦比亚大学拥有世界一流的法学院、商学院、医学院、新闻学院、工程学院等,哥大新闻学院颁发的普利策奖(Pulitzer Prize)是美国新闻界的最高荣誉。1767 年哥伦比亚大学授予了第一个医学博士学位,这也是美国历史上第一个专业博士学位。哥伦比亚大学是美国重要的研究机构之一,是北美第一个实现原子核裂变-曼哈顿计划的诞生地。

哥大在2019USNews美国大学综合排名第3,2018年《华尔街日报》/《泰晤士高等教育》(WSJ/THE)美国大学排名第2名。哥伦比亚大学在2017年ARWU世界大学学术排名中位列世界第八名。

美国革命之后,学院向纽约州为其重建寻求支持,为此作出了对学院的章程根据纽约州任何可能的要求进行修改的保证。州议会批准了支持学院的建议。1784年5月1日设立了一个校董事会以监督国王学院的重建。为了表示对美国新生共和政体的支持,州议会在法案中规定“位于纽约市的,在此之前被称为国王学院的学院从今以后将永远被称为哥伦比亚学院”。

1787年,学校董事们终于意识到了学校章程中存在的缺陷,他们于1787年2月成立了一个由约翰·杰和亚历山大·汉密尔顿领导的章程修正委员会。同年四月,学校正式采用了赋予二十四位校董事权力的新章程,并且一直沿用至今。1787年5月21日,萨缪尔·约翰逊之子威廉·萨缪尔·约翰逊被一致推选为哥伦比亚学院的校长。在供职于学院之前,约翰逊曾经参加过第一次大陆会议并且被选为美利坚合众国制宪会议代表。

十八世纪九十年代的一段时间里,因为纽约国家首都和纽约州府的双重身份,以及连续几届联邦党政府的执政,复兴的哥伦比亚学院在诸如汉密尔顿和杰等联邦党人的资助下茁壮成长。1789年5月6日,乔治·华盛顿总统与约翰·亚当斯副总统参加了哥伦比亚学院的毕业典礼,以表彰那些参与了美国革命的校友们。

1896年,学校董事们正式决定使用“哥伦比亚大学”作为这所学校的新名字。同时,校长塞斯·洛再一次搬迁了校园,这一次校园从49街转至现在的地址:一个更加宽阔的,位于快速发展的晨边高地的校区。在洛的继任者尼古拉斯·穆瑞·巴特勒长达四十多年的工作下,哥伦比亚大学快速成为了美国重要的研究机构,为后来的大学设立了“综合性大学”的典范。因为第一座核反应堆的建成,以及因此带来的曼哈顿计划的启动,由哥伦比亚大学教师约翰·瑞·邓宁,伊西多·艾萨克·拉比,恩里科·费米以及波利卡普·库施开展的有关原子的研究在二十世纪四十年代时将哥伦比亚大学物理系放在了世界的聚光灯下。

哥伦比亚大学下属21个院所,包括3所本科生学院:哥伦比亚学院、通识教育学院、工程与应用科学本科生院(3所本科生学院分别招生,一同授课。师资、课程、毕业要求相同)

14所研究生学院:哥大新闻学院、国际与公共事务学院、法学院、商学院、专业研究学院、社会工作学院、建筑、规划与保护学院、艺术学院、文理学院、工程与应用科学学院、医学院、护理学院、牙科与口腔外科学院、公共卫生学院;以及四所附属学院:巴纳德学院(女子本科生院)、哥伦比亚大学师范学院、美洲犹太教神学院、纽约协和神学院。

作为世界知名学府,国际化与多元文化融合一直是学院可持续高质量发展的重要战略之一。第一,学院积极倡导教师队伍的国际化,一方面积极聘请具有国际背景的教师,充实教师队伍的“生态多样性”,表现在现任教师中绝大部分教师均有海外研究、教学、访学或领衔国际教育研究项目的经历,其中相当一部分教师出生于海外或在海外大学获得博士学位。另一方面学院积极欢迎本国与世界其他国家与地区的知名教授前来讲学与合作研究,丰富与开拓学院的教科研领域。

第二,传承学生队伍国际化与营造多元文化社区。学院一方面传承生源国际化的历史传统并加大生源的国际化力度,来学院一直在扩大国际学生的招生比例,以中国大陆籍学生为例,已有2001年25人增加到2007年的73人。与此同时,学院积极鼓励学生走出美国,前往世界其他国家与地区开展游学与实地研究,参与各类国际性组织、非营利性机构的跨国研究。另一方面努力营造多元文化社区,以促进不同种族、国家学生的多元文化融合。在这方面,学院多元文化活动的形式与内容更是花样繁多,如学院的国际学生办公室在每年的11月与4月均会举办一次为期一周的国际教育文化周,前者一般以学术性跨文化交流为主,而后者则更为关注各国的风土人情诸如饮食生活习惯等方面。

哥大的校训为“In the light shall we see light.”可汉译为“借汝之光,得见光明”或“在上帝的神灵中我们寻求知识”,典出《旧约·诗篇》:“Quoniam apud te fons vitae in lumine tuo videbimus lumen”(拉丁文)。英译为:“For with there is the fountain of life; and in thy light we shall see light.”中文为:因你就是那生命之源;借着你的光,我们得见光明校训具有浓烈的宗教气息,但它并不妨碍人们追求真理、寻找光明的决心和勇气。事实上,哥大在课程设置上特别设立了国际化(Globalisation)、全品质(Total quality)、道德 (Ethics)和人力资源管理四大主题,所以有“21世纪课程”的美誉。

哥伦比亚大学最初的建校目标是:“在已知的语言、人文和科学领域内教导和教育青年。哥伦比亚大学最强调的一点是实践,注重学校与社会结合,鼓励教师走出课堂和学校,学以致用。哥伦比亚大学还经常举办研究生论坛,主席、评委都由学生自己充当,但会议程序和规格则完全和正式的研讨会保持一致。