王安忆·一砖一瓦搭起来的扎实

2017-12-24 青野龙吟

王安忆,当代作家。原籍福建同安,1954年生于南京,1955年随母亲移居上海。1976年开始发表文学作品。现为复旦大学中文系教授,上海市作家协会主席,中国作家协会副主席。著有《雨,沙沙沙》《本次列车终点》《流逝》《小鲍庄》《发廊情话》《叔叔的故事》《我爱比尔》《69届初中生》《纪实与虚构》《长恨歌》《启蒙时代》《天香》等数百万字的小说和散文、文学理论作品。长篇小说《长恨歌》获第四届茅盾文学奖。

只要提到王安忆老师,大家基本都会夸到她的勤奋。她坚持写了三十多年,刚开始时的小说,如《雨沙沙沙》《米妮》,确实很稚嫩,常在破折号惊叹号后面跟着直白式的抒情,掩不住女学生气,到如今字句绵密,幽微处见人心,中间的打磨功夫几乎是有迹可寻的。她的写作带着种韧劲儿,不屈不挠的,肯吃苦。你看她写弄堂,写刺绣,写物什,从头描到尾,殷殷恳恳,没一笔偷懒。

这靠一砖一瓦搭起来的扎实,使人们惯于把她和天才式作家区别开来。其实王安忆自己是有野心的,她在采访中提到张爱玲,说“我不比她强,也不比她差”。近百年前,张爱玲以她的天赋式写作,为后世写上海乃至写港台的作家提供了范本。说起来好笑, 之后中国当代女作家,写的好的,不管主动被动,或多或少都要与张爱玲有些纠缠。王安忆对地域和世情的书写,更是注定逃不开张的光环。她在《寻找上海》里讲,她看上海,看到了蛮荒之上的一点奇观。依我看,这种奇观其实还是带着些张爱玲的意味,而在更之后她或许才找到自己心里的上海。

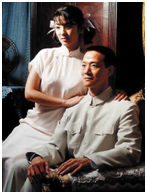

《长恨歌》是王安忆最著名的作品之一。它描写了一个女人四十年的情与爱,被一枝细腻而绚烂的笔写得哀婉动人,其中交织着上海这所大都市从四十年代到九十年代沧海桑田的变迁。生活在上海弄堂里的女人沉垒了无数理想、幻灭、躁动和怨望,她们对情与爱的追求,她们的成败,在我们眼前依次展开。王安忆看似平淡却幽默冷峻的笔调,在对细小琐碎的生活细节的津津乐道中,展现时代变迁中的人和城市,被誉为“现代上海史诗”。

《长恨歌》剧照

李欧梵教授说:“王安忆的《长恨歌》描写的不只是一座城市,而是将这座城市写成一个在历史研究或个人经验上很难感受到的一种视野。这样的大手笔,在目前的小说界是非常罕见的,它可说是一部史诗。”这也是《长恨歌》的独特之处。我认为文本重要的不是故事发生的年代,而是写故事的年代,作者要写一座城市,便直接跳入小说的发展进程,人物的人生经历中去发表对上海这座城市的看法。用细腻的笔调叙述了上海普通市民王琦瑶坎坷一生的命运,王琦瑶的形象也蕴含了王安忆对上海这座城市的记忆。我把《长恨歌》定义为发生在都市民间的故事,王安忆把几个不同的历史时代作为小说的写作背景,凭着她对上海的熟悉以及对上海女孩子心理状态的细致揣摩,塑造了一个活生生的“上海小姐”— —王琦瑶这样一个人物,文本的故事以她为中心展开了一系列生活场景叙述。她是选美选出来的上海三小姐,有着美丽的容貌,在每一个特定年代里,都会出现一个与她有着情感纠结的男人,虽然是起烘托作用,但在王安忆的笔下也深深留下了属于他们自己阶层的烙印。不同的男人、不同的身份与地位,有高官、有摄影师、有无业的富二代都试图占据她的情感,但又都以失败告终。

如果说《长恨歌》是延续了张爱玲对传奇的写法,为张派上海做了边边角角的补衲,那么《上种红菱下种藕》则已在致力用日常来消解张的影响。全书以极细腻和平缓的基调讲述了这样一个故事——一个叫秧宝宝的乡下小女孩,因父母外出经商,不得已离开乡下的老屋子,来到城镇。这个与村庄风貌迥异的城镇从此就成了小姑娘的生活天地了。小姑娘在一年内跑遍了华舍镇的角角落落,看到和经历了许许多多奇奇怪怪的人和事(包括在她寄宿的顾老师家)。秧宝宝就在这新的环境中不知不觉地长大了,她和她的几个小同学蒋芽儿、张柔桑的友谊也经历了更新和发展。然而,一个更加开阔的天地在等待着秧宝宝呢――一年后,爸爸妈妈要带她走向更大的城市绍兴。 这是一个农村孩子融入城市的最初的不起眼的经历。因为不起眼,故容易被忽略、忘记。可经王安忆传神的文笔,秧宝宝的一年寄宿生活连最最平凡的地方也鲜活有味了。

买得个溇,

上种红菱下种藕,

田塍沿里下毛豆,

河磡边里种杨柳,

杨柳高头延扁豆,

杨柳底下排葱韭,

……

“上种红菱下种藕”,是歌谣中的主人公曹阿狗为生计付出的劳作;“上种红菱下种藕”,唱得也是小镇上人们的生活图景,热闹,向上,充满无尽希望。李老师那一家人,也开始出现人人都往外面跑的倾向了:亮亮在杭州读研究生,迟早会将陆国慎母女俩接过去;闪闪也必定不会在家里长期住下去,年轻人又追求终究是好事,但团圆的一大家子从此分开,不免让人感觉有一点暗淡。不知道水乡小镇上还有多少这样的人家,不知道以后还有多少人会唱起“上种红菱下种藕”,也不知道小镇最终会变成什么样子。小镇不会回答,它只在人们背后越来越远,“它的腥臭炽热的气息,逐渐淡薄,稀疏,以至消失。天高云淡”。只有伴随新的变化而来的淡淡哀伤,不言而喻。

《上种红菱下种藕》在细小而真实的生活底子中流露出了永恒的美感,王安忆塑造的这些人物身上隐藏着乡村世界里的诗意成分。她所用的材料是现实的,是她在探访母亲故乡茹家溇期间,在华舍的住行中看到的关于生活的闲适,悠然,自由,虽然也有无奈和哀伤,但掩不住那种对美的追求。这一切,都显示了王安忆作为一个成熟作家的魅力。

王安忆本身也并不甘于做张派海派的附属,近些年的《天香》已经是一部试图宏伟的半成品,里面要从历史开端的上海写起,为女人立传,再现明末清初的沪上生计。小说描写了晚明,上海县申家造“天香园”,申柯海娶妻小绸,又阴差阳错纳闵氏为妾,自此恩怨纠缠。闵氏系苏州织工之女,有绣艺,带入申家,与小绸共创“天香园绣”;柯海侄媳希昭更以书画入绣,成天下一绝。后申府家道中落,侄女蕙兰寡居,希昭、蕙兰等以“天香园绣”支撑家用;蕙兰更设幔授艺,使其光大天下。《天香》以江南“顾绣”的源流为线索虚构演绎,编织出晚明时上海乃至中国民间生活、社会文化的面貌,折射世事盛衰、朝代更迭的因由。王安忆的这一部新长篇小说《天香》依然秉承《长恨歌》的格调,将笔墨的重点放在女性的成长历程和心灵史。闺阁情谊和女性精神世界的幽微仍然是王安忆挂怀不下的坚持。

王德威给了这篇小说很高的评价,说它是反写《红楼梦》。《红楼》写荒芜,《天香》则表示荒芜是人间常态,生活就是明日复明日。王安忆的《天香》,本意是想替曾在苏沪一带海内驰名的顾绣立传,然而细细写来竟成了一部横跨几代人的风物史。王安忆自己也说《天工开物》就是在明代完成的,这可说是一个象征性的事件,象征人对生产技术的认识与掌握已进步到自觉的阶段。在自觉的基础上无论是造园、制墨、绣画都开始追求其极致的美,生活用品开始渐渐兼具了艺术品的气息。随之相附的,物品的奢华必然带着的是对生活格调和品质的追求,王安忆对此毫不吝惜自己的笔墨,凡关于吃穿用度、游玩宴客、婚丧礼仪、时令节庆一笔笔慢慢铺陈。有着《红楼梦》般的面面俱到,风物考的人从中发现风物、历史考据者从中找到历史,儿女痴缠者也可寻得情感纠葛、伤风怀月。

王安忆后来表现出的潜力,证明她即使不是天才,也能凭借大量书写,来打凿出自己和文学之间的通达。半现实主义的,夹叙夹议的手法,是她的安全范围。在这个范围内,她把握人与人之间小心思,关系转变,可以做到游刃有余。