经典文学40年•王小波《沉默的大多数》

2021-11-17 青野龙吟

《沉默的大多数》是1997年出版的图书,作者王小波。主要讲述了作者在该作品中倾注了其对中国民众命运的关注,以反讽和幽默的手法直面生活,从一个轻松的角度来解析身边复杂的事态。

王小波

王小波,当代著名学者、作家。1952年5月13日出生于北京,1968年去云南插队,1978年考入中国人民大学学习商品学专业。1984年至1988年在美国匹兹堡大学学习,获硕士学位后回国,曾任教于北京大学和中国人民大学,后辞职专事写作。1997年4月11日病逝于北京。王小波无论为人,为文都颇有特立独行的意味,其作品别具一格,深具批判精神,被人们广泛阅读、关注、讨论并引发了场持久不衰的(王小波热),王小波荒诞不经的想象力和妙趣横生的叙述方式一定会赢得更多的会心的微笑。

智慧本身就是好的。有一天我们都会死去,追求智慧的道路还会有人在走着。死掉以后的事我看不到,但在我活着的时候,想到这件事,心里就很高兴。

内容提要

这本杂文随笔集包括思想文化方面的文章,涉及知识分子的处境及思考,社会道德伦理,文化论争,国学与新儒家,民族主义等问题;包括从日常生活中发掘出来的各种真知灼见,涉及科学与邪道,女权主义等;包括对社会科学研究的评论,涉及性问题,生育问题,同性恋问题,社会研究的伦理问题和方法问题等;包括创作谈和文论,如写作的动机,作者的师承,作者对小说艺术的看法,作者对文体格调的看法,对影视的看法等;包括少量的书评,其中既有对文学经典的评论,也有对当代作家作品的一些看法;后,还包括一些域外生活的杂感以及对某些社会现象的评点。

他所虚构的艺术之美,以及他通过对现实世界的批评所传播的自由主义理念,已经在这个世界的文化和思想宝库中占据了一席之地。而到今天,这些话语、这些思想仍是我们的社会所需要的。我们从王小波的长盛不衰只能得出这样的结论:在中国,自由主义理念的传播还任重而道远。王小波的作品一直盛行不衰,王小波的小说在世界文学之林中创造出属于他的美,这美就像一束强光,刺穿了时间的阻隔,启迪了一代又一代刚刚开始识字读书的青年的心灵。

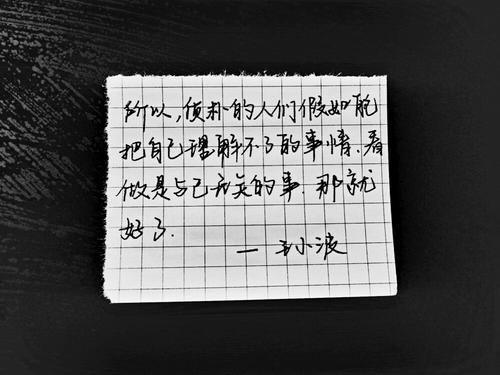

我对自己的要求很低:我活在世上,无非想要明白些道理,遇见些有趣的事。倘能如我所愿,我的一生就算成功。为此也要去论是非,否则道理不给你明白,有趣的事也不让你遇到。我开始得太晚了,很可能做不成什么,但我总得申明我的态度,所以就有了这本书——为我自己,也代表沉默的大多数。——王小波

王小波《沉默的大多数》:愿每一个人,都能拥有自由的灵魂

似乎是被千年的传统扼住了喉舌,自由主义在中国并不盛行。

我们经历了很多不能自由说话的时代,例如秦始皇焚书坑儒、清朝文字狱,这使得自由说话在中国被视为是危险的,即使在那个自由的80年代,各个领域自由之花盛放的时候,自由说话,仍然是一个很艰难的事情。在一片噤声中,王小波横空出世了。

王小波生长在动荡的年代,当过知青,做过工人,考上了人民大学学商科,却最后成为了一位作家。

王小波并没有受过专业训练,但他的文学生涯开启得格外的早。16岁在云南兵团劳作时他开始了他的创作生涯。

在此后很多年内,王小波开启了现代中国独特的写作风格:直白、自由、犀利透彻,他像一位没有被大人耳提面命如何表现如何说话的孩童一样,说着最真实的人性。

《沉默的大多数》是王小波的杂文集,浓缩了王小波最精华的人生观点以及对中国人、发生在中国社会里的现象的犀利的批判。

读《沉默的大多数》时,仿佛就坐在王小波的面前,接受他的一个一个耳光,让你不自觉羞愧,脸红耳赤。在不自由的灵魂的束缚下,王小波把自由发挥到了极致。

沉默的背后是话语权的集中

为何会有沉默的大多数?在中国历史上的每一个时代,话语权都是掌握在少数人手里的,无论少数人说出来的话是否正确,都容易受到大众的追捧。

封建帝王说王权天授,愚民便把他当作天子。群众是没有分辨能力的,当有权力的少数派有着绝对的话语权时,他们就可以被崇拜、被追捧。

而在少数人的,有着沉默着的大多数。观点不同是不能说出来的,相对于少数人的强大的话语权、强大的权力以及影响力,沉默的大多数的偶尔发声,也会淹没在追捧少数人的大众的欢呼声中。

没有发声的渠道,我们变得越来越沉默,于是有了沉默的大多数。

在沉默的语境下,王小波就如《皇帝的新衣》里的那个小孩一样,冷不丁喊了一嗓子:“国王没穿衣服!”撕开了沉默。

他的话语仿佛一把利剑撕开了中国千年沉默的幕布,他奔走呼号,他企图把大众从沉默中唤醒。他想唤醒人们自由的灵魂,他想唤醒人们独立的思考。

在沉默中思考

学会在沉默中思考是《沉默的大多数》很多文章的一个主题。从嘴里说出来的可能是谎言,谎言堆砌下是空虚和虚假,要想真正得到真实,就要学会在沉默中思考。

王小波是在小学时开始思考这个主题的:报纸上号称粮食亩产三十万,而年幼的王小波饥饿到吃铅笔。在这段经历中,王小波想明白了一个道理:话语是虚假的,只有在思考中才能得到真实。

这个道理很多人是不懂的。现代生活节奏太快,快到人们来不及思考,来不及分辨是非,为了突出自己便脱口而出自己被别人牵着鼻子走的观点。

他们没有沉默,也没有思考。而王小波是最反对这样的,他一生强调独立思考:在大家都说A的时候,想想A真的是对的吗?

在沉默中独立思考能让一个人脱离低俗、愚昧,正如《乌合之众》中论述的一样,群体是愚昧、冲动的,当一个人被群体裹挟的时候,他必然不会成为一个哲人、一个智者。

只有当他闭上嘴,看到话语背后的真实的时候,他才有可能得到世界的真相。

王小波便是这样的人。或许会有人说他三观不正,但从来没有三观是否正这种说法的,只不过是经历过独立思考后的三观差异而已。

拒绝沉默

在王小波的年代,沉默仅仅是无罪而已。你可以在沉默中思考,在沉默中坚持着自己的生活方式,在沉默中你还拥有自由。但是时代变迁,在当下,沉默的结局,很可能是灭亡。

在互联网高度发达的当下,谁都有发声的机会,但少数人的权力也被空前地放大了。

历史上没有任何一个时代,少数人可以掌握如此大的话语权,传输自己的观点,制定网络世界的规则,甚至给人们的思考也锁上层层枷锁。

在现代,沉默只会让少数派一点点压榨自己的生存空间,沉默带来的不是寂静,而是少数派的步步紧逼。

大企业等,在利用他们极大的话语权不停地向我们灌输着消费主义的观点;疯狂的饭圈在势力一点点扩大的背景下,从圈地自萌扩展到把自己圈子里的话语体系强加到路人身上。

我们再不发声就晚了!沉默带来的,是在资本家无孔不入密集的价值观灌输下地向他们屈服,接受消费主义的观点。沉默带来的,是网络空间的不自由发声,是被迫接受饭圈的话语体系。

年轻气盛的90、00后,勇敢发声了,话语微弱而坚定。在消费主义充斥的网站上,开始有越来越多人不满饭圈对网络上发声空间的挤占,抵制饭圈的话语体系,开始有了“打工人”这样调侃但意义深长的词汇。他们发声了,但只靠他们是不行的。

沉默带来的后果是与每一个人息息相关的。

《沉默的大多数》并不是时代的产物,而是中国几千年来的真实写照,是王小波对从前、当时、未来(包括当下)的描绘,在书中存在的,当下也存在着,王小波在《沉默的大多数》中,早已点出我们目前时代的暗伤。

愿我们每一个人,都能够拥有自由的灵魂。不屈服于少数人绝对的话语权,不被群体裹挟,独立地、沉默地思考着,拒绝少数人对我们发声空间地挤占。

愿我们在这个黄金时代,摆脱桎梏,独立自由地活着!