为什么我们一定要了解下李泽厚?

2021-11-06 青野龙吟

2021-11-06 来源:印客美学

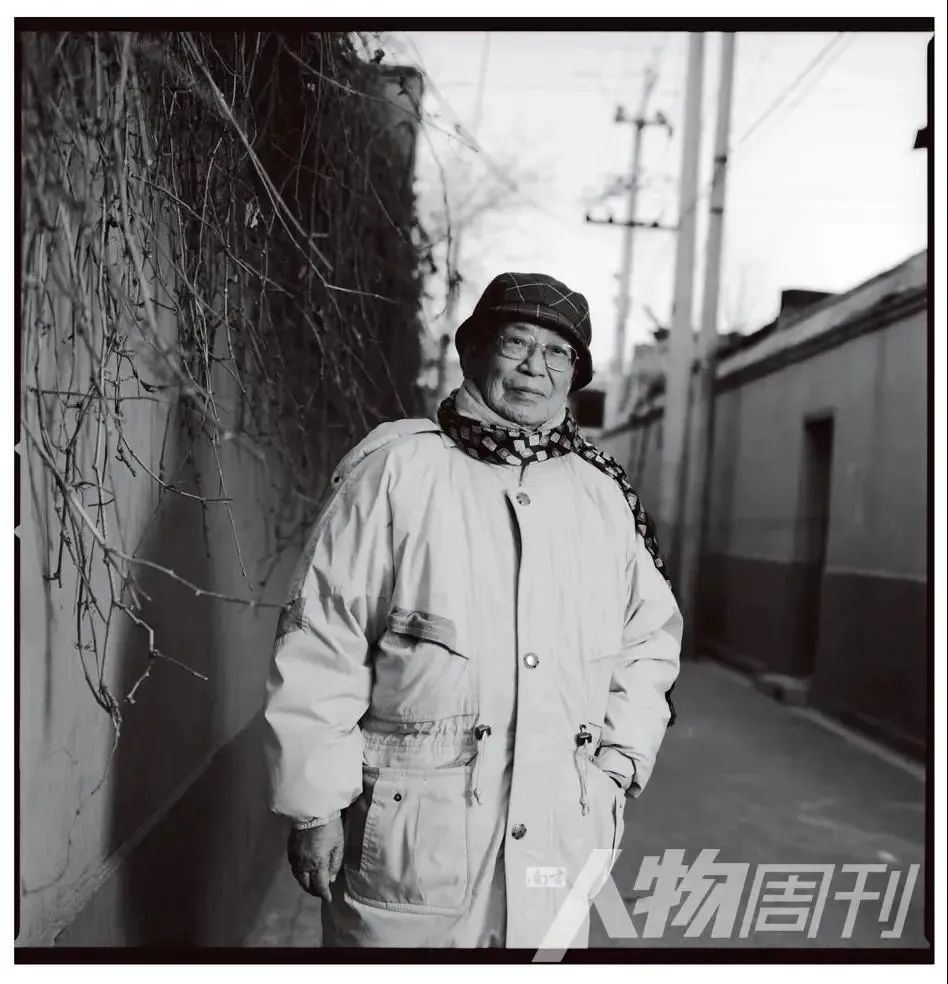

著名学者李泽厚先生于11月2日早7时在美国逝世。

作为20世纪80年代“美学热”的领军人物,他被誉为“青年导师”。

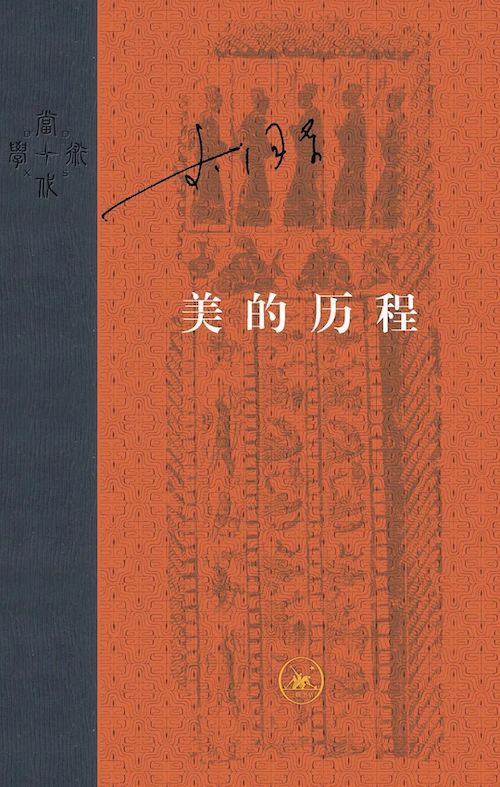

其著作《美的历程》更是众多读者的美学启蒙读物。

斯人已逝,只有文章以缅怀。

李泽厚独特的人生底色?

2021年11月2日晨,李泽厚先生于美国科罗拉多逝世。

连日来的夜色浓重,不见星光,或许预示了此时巨人的陨落。

纵观李泽厚一生,说他孤独,大约是恰当的。

他自己也讲:“我这辈子都在孤独中度过,不孤独的时候是少数。”

他一辈子跟书本打交道,从不过生日,平时也沉默寡言,散步也总是喜欢一人,不爱太太陪着。

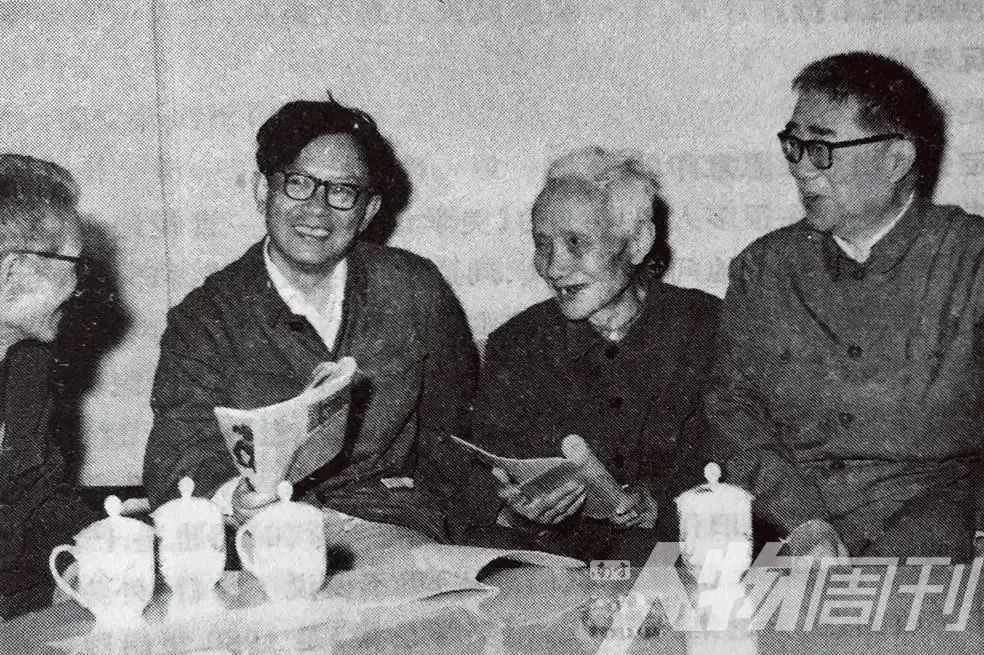

虽然如此,却也爱与友人们饮酒,自称酒鬼。有一回与学生一同外出喝酒,喝得醉了,两人一路彼此搀扶着才回了家。

又爱激烈运动,一次回国,70岁高龄还让学生预约蹦极,最后被堵了回来。

而从少年求学到考取北京大学哲学系,贫困似乎一直是这个青年人的主题词。

从不买硬壳笔记本、有时甚至不买牙膏,用盐代替,攒下几元钱,就寄给家人。

他那时还患上肺结核,少了社交活动,就多了很多阅读和写作的时间。

他徜徉于北大读书馆丰富的馆藏,独住在昏暗的阁楼中,白天也要开灯才能读书写作,《康有为、谭嗣同思想研究》一书的初稿,基本都是在那时完成的。

他在这一时期也成长为“异类”,讨厌陈腐枯燥的说教,爱好广泛阅读,当时极度保守的湖南省立第一师范也没能困住他。他读斯诺、读马克思,因此被学校拉进了黑名单。

他曾借马克思之言曾与同期毕业的同学:“不是血淋淋的斗争,就是死亡。”

青年的热血,毕生尽付于哲思。

大学毕业后,李泽厚分配进入了中国社会科学院,写文章总是不按照领导的要求来,还因此被开了几次批斗会。

50年代中期后,李泽厚的经济状况好转许多,他陆续发表了许多学术文章,在《历史研究》上发表一篇关于孙中山的文章,稿费加起来就有1000元。而那时,社科院的工资一月才60多元钱。

不爱名牌衬衫,不要名牌手表,依旧不修边幅,却买了一台电动唱片机。这台唱片机在当时是普通人好几个月的工资,可谓是一件奢侈玩物。

即便是被开除公职,下放到山东农村时,每次回北京,也有剩余稿费支撑着,去高级餐馆吃了好几顿肥肉。

他曾说:“我值得骄傲的一点是我太太一生没有为钱烦恼过。”只这一句,也算得上情话天花板了。

80年代改革开放后,学术研究、艺术创作等领域逐渐有了更多发展,李泽厚以辛辣锋利、观点鲜明的文章,迅速成为青年人的指南。

1992年,李泽厚赴美教书,也逐渐淡出了中国知识界。

他曾希望“静悄悄地活着,也准备静悄悄地死掉。”

但他的名字业已为中国美学史上一座绕不开的丰碑,因他而起的这一场美学辩论的风云,会永远激荡着年轻学人的思想。

李泽厚在思想界是什么地位?

说李泽厚是一名专家学者,倒不如说他是“思想家”来得更加准确。

如果你曾仔细了解过他的著作,你会发现他的领域涉及极为广泛。

哲学、美学、社会、历史、政治、艺术……都是他研究的范围。

他拥有的财富不是“知识”,而是“智慧”;他从事的工作也不是“治学”,而是“思考”。他甚至没有什么“专业”。

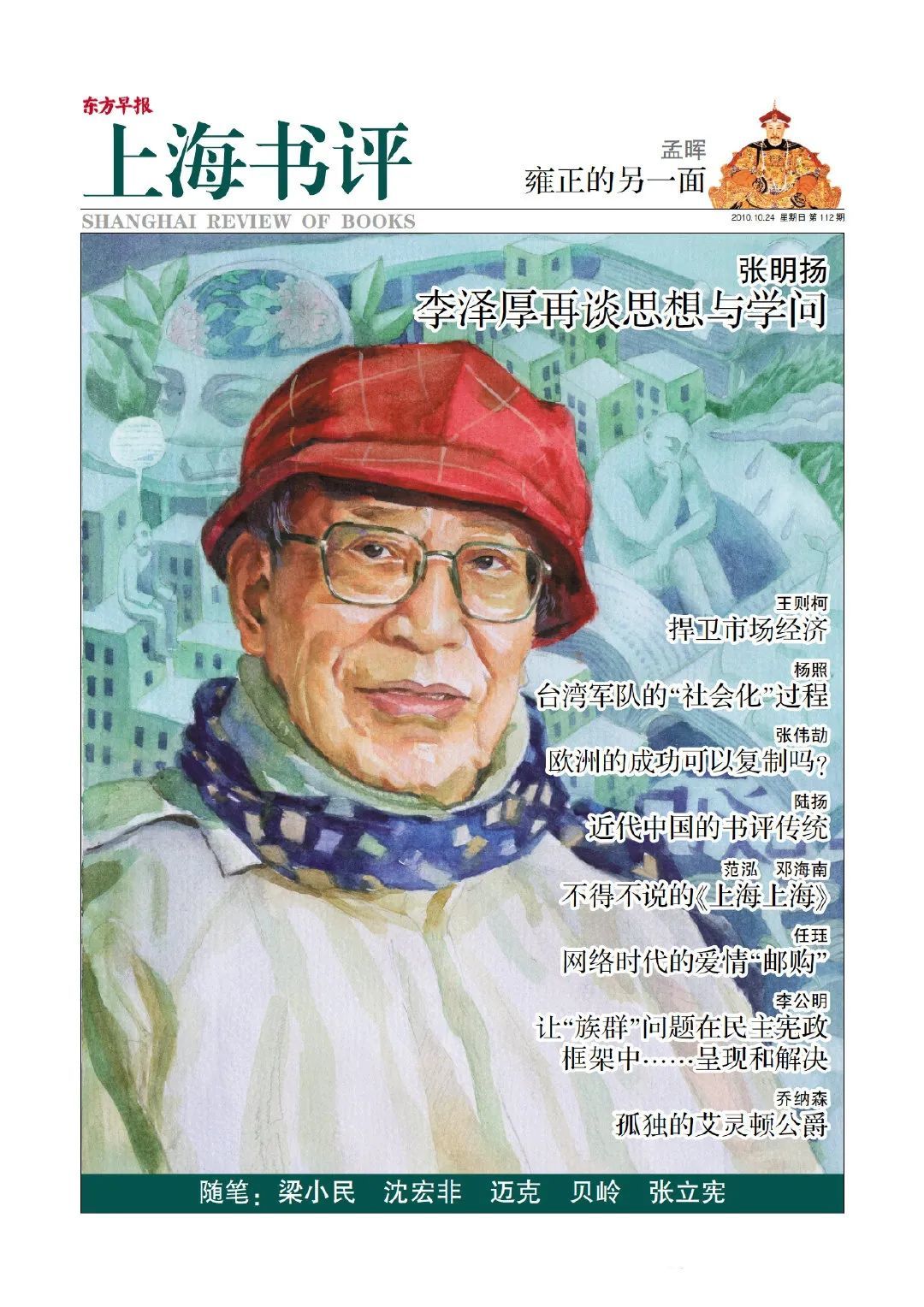

而最为被大众所熟知的,一定是《美的历程》。

现在的年轻人或许不清楚,在80年代,李泽厚绝对是大学生研究生眼中的“网红”。

有出版社言,在当时,李泽厚的著作,就如武侠小说一般畅销。

他的文章对于青年人,似乎有一种特殊的吸引力。

在当时,“兼具历史意识、哲理深度、艺术敏感,还颇有美文气质”(骆玉明《近二十年文化热点人物述评》)的著作,对于渴慕着新思想的年轻人来说,是一次思想的撞击。

而李泽厚本人也因此备受追捧。

据李泽厚先生的前同事回忆,只要他出现在哲学所,办公室便水泄不通,挤满全国各地拜访他的人。他1985年到华东师大讲学时,换了三次场地,才容纳下前来听学的观众。其影响力可见一斑。

《诺顿理论和批评选集》作为全世界各地大学最流行、最重要的批评理论教材之一,一直被视为理论和批评的“黄金标准”。

该评选集的第二版中,增加了四位非西方学者,其中一位就是李泽厚,该评选集的美学种类下仅有13位学者,包括休谟、黑格尔等著名哲学家,而李泽厚是唯一一位入选的非西方现当代哲学家。

而在另一方面,李泽厚更为重要的地方在于对中国美学的深刻影响。

“美学”的概念自20世纪上半叶传入中国以来,关于“中国美学”现代意义上的探讨,便开始了。

但是中国早期的现代美学家一般都只通过翻译西方美学经典来架构中国美学,因而形成的并非“中国美学”,而是“西方美学在中国”。

而李泽厚提出的实践美学则以康德、马克思以及中国传统思想为基础,构建起了自己的哲学与美学体系。

李泽厚以“人类社会生活的本质是实践的”这一马克思主义的最根本观点来解释美的本质。

随后,李泽厚又将研究重心放在了美的客观社会性的根基——“自然的人化”上。即:自然和人关系已经有所改变,自然不再作为人类的仇敌,而是在实践改造的基础上,以其感性吸引人,成为人们的审美对象。

我们不再惧怕、仇视自然,而开始欣赏自然之美。

而在这一过程中,人也在经历着“自然化”,即人类的心理本身,也在回归自然。

而随着美学发展的多元化,实践美学的发展也开始变得分化和复杂。许多持实践美学观点的学者对美的基本问题开始产生不同的理解。也出现了很多独立的主张。

美学作为20世纪的第二次现代性思想启蒙运动中具有强烈人文性质的学科,引起了社会空前的关注,青年人也迫切地需要崭新的观点为指引。

因此,这些关于美学的崭新论述使得李泽厚成为20世纪80年代这场“美学热”的领军人物。其在“美学热”中收获的巨大影响力延绵至今,被誉为“青年导师”。

我们虽然在人类文明的不断层累中走走停停,却永远不会停止对美学的探讨。

李泽厚不会是美学思辨的尽头,但是由他书写的那些美学往事,将会是为来者点亮的一盏灯,不为照亮前路,只为看清脚下。

“静悄悄地活着,也准备静悄悄地死掉。”

但是先生的离世带给我们的绝不会是静悄悄,他的一生是充满思想的,也是充满美的。

愿以此文,追忆先生。

《美的历程》 :解说中华五千年艺术的密码

2009-08-13 陈 平

我虽生在无锡,却难于读懂老乡倪云林的画:近处是几棵杂树,背景是一片惨白,远处是长着稀疏草木的小洲。很久以来,我一直看不出其中的玄妙。但这些放在《美的历程》中,却是另一番情景:

你看,他总是几棵小树、一个毛亭、远抹平坡、半枝风竹,这里没有人物,没有动态,然而在这些极其普遍常见的简单景色中,通过精练的笔墨,却传达出闲适无奈、淡淡哀愁和一种地老天荒式的寂寞和沉默。在这种“有意无意,若淡若疏”极为简练的笔墨趣味中,构成一种思想情感的美。

原来这些树,这些草,这一片惨白,皆有意,皆有情。那些在很多人看来并不起眼的自然对象,在云林笔下都成了表达主观情绪意兴的手段。看来要读懂、理解我老乡的画,还需要好好补补课呢。解读画是如此,解读其他艺术也是如此。

《美的历程》一书的开篇说:中国还很少有专门的博物馆。你去过天安门前的中国历史博物馆吗?如果你对那段史实并不熟悉,那么,做一次美的巡礼又如何呢?而今与李先生写书时的情况有了很大的改观(依照作者编后语所示,此书完成于1979年),博物馆各省市都有,更何况现在赶上了个好时光。全国各地的博物馆都在免费开放。一般民众能看到一些艺术珍品已不是很难的事了。

问题是当我们步入博物馆,我们面对早已褪了色的彩陶,面对锈蚀的青铜,面对发黄的甚至残破的书画……你能“一唱三叹”、“流连忘返”吗?我想很难,因为我们几乎是空着脑袋进去的,我们没有任何解读它们的词汇,我们没有任何与它们对话的资本。

如没有任何准备地进入博物馆。我们将永远走不进“艺术”,而“艺术”依然安静地躺在玻璃柜子里,我们依然飘荡在浮华的尘世,我们仅仅是“艺术”匆匆的过客。因为这种“艺术”,这种“美”是不会轻易让我们去触摸的,因为她是一种深沉的美,是积淀了千年文化的美。所以,与这些“艺术”相触,我们没有一定的准备是不行的。

解读历史,打开中华五千年艺术的“宝藏”需要密码,而《美的历程》就是一组这样的密码。

当我们一旦拥有了这样的密码,你能看到:远古器皿上的每一条线,每一个点,都变得极富生命力。你会看到先民们在劳动之余,正在大树下小河边欢快地手拉手,集体跳着舞唱着歌呢!他们的舞姿是那么的鲜明、活跃,是那么的轻盈整齐,步调一致,生意盎然,虽稚气但率直坦诚。那是一个“龙飞凤舞”的时代。

当我们一旦拥有了这样的密码,本来离奇、怪异的马王堆帛画,在我们面前展示的是一个“充满了幻想、神话、巫术观念,充满了奇禽异兽的神秘符号、象征的浪漫世界”;是一个想象混沌而丰富、情感热烈而粗豪的浪漫世界;是一个“神话一历史一现实”合而为一的真正五彩浪漫的艺术世界。

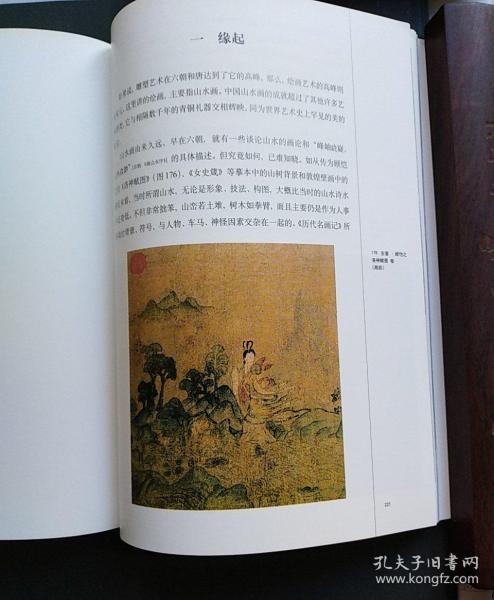

当我们一旦拥有了这样的密码,中国的山水画才能让我们“可游、可居”,而不是简单地满足于人们的“可望、可行”。因为中国的山水画并不采用西方的透视法来观察描摹事物,它不固定一个视角,它的视点是移动的,可以站在山脚来看景物,也可以站在山腰。同样可以站在山顶,甚至山背来看景物。这样,中国的山水画场面更宏大,景致更丰富。中国的山水画也不重视诸如光线、阴影色彩的变化,而是重视不变的稳定的本质特征。“看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也”,给人的不再是一时一景的片刻感受,而是一种比较长久的自然环境和生活境地的真实场景,这场景把人生活的环境、理想的场所、心灵的寄所融为了一体。

这组密码,同样也可以帮我们打开五千年的文学宝藏。作者笔下的《离骚》更为动人心魄,更具浪漫情怀:美人香草,百亩芝兰,芰荷芙蓉,芳泽衣裳,望舒飞廉,巫咸夕降,流沙毒水,八龙婉婉……这是一个多么鲜艳又深沉的想象和情感的缤纷世界!《离骚》把最为生动鲜艳、只有在原始神话中才能出现的那种无羁而多义的浪漫想象,与最为炽热深沉、只有在理性觉醒时刻才能有的个体人格和情操,最完美地融化成一个有机整体。屈原是如此,陶潜、李白、杜甫、苏轼、曹雪芹……在作者笔下都有精彩的解读。

这组密码,也是解开几千年来影响中国的哲学思想的法宝。以孔子为代表的儒家学说,以庄子为代表的道家,对立与补充,儒道互补,是几千年中国思想的一条基本线索。

《美的历程》,更为我们认识不同时期的艺术作品提供了不同的密码。每一个时代的艺术都有自己不同的美学特征,我们掌握了这些特征,就可轻松地理解这些作品。我一直以来不能理解原始器皿上广泛出现的鱼纹及“人脸蛇身”,后来《美的历程》告诉我,这是图腾,是原始人的精神偶像,这是一个时代特有的标志。青铜,那冷漠的绿光,让人不寒而栗。但作者认为:在这看来狞厉可畏的威吓神秘中,积淀着一股深沉的历史力量。当时社会必须通过这种血与火的凶残、野蛮、压制、恐怖、威力来开辟自己的道路而向前跨进。正是这超人的历史力量构成了青铜艺术狞厉美的本质。汉代艺术基本的美学特征是“气势”与“古拙”,在这样的观照下,我们可以理解汉赋为何那样的“铺张”,那样的壮丽,“江山的宏伟、城市的繁盛、商业的发达、物产的丰饶、宫殿的巍峨、服饰的奢侈、鸟兽的奇异……”无不刻画得极其夸张。在这样的观照下,《说唱俑》、“霍去病墓的石雕”、石刻《荆轲刺秦王》变得更有价值、更具力量。

再如,中国建筑的“音乐美”与“流动美”;中国书法“线的艺术”;魏晋艺术“反理性的宗教迷狂”;北宋画家的浑厚、整体、全景的构图;南宋画家的精巧、诗意、特写式的构图;文人画的文学趣味及主观意兴等等,都是我们打开中国古代艺术宝库的钥匙。

《美的历程》,同样让你拥有的是认识这个世界的密码。

学历史的方法有很多,看历史的方法也有很多。不同的看法会影响人们不同的知识结构及修养,甚至影响人们不同的看待世界的态度。

“知识就是力量,但无知同样也是力量。”不同的力量对社会的影响决然不同。当我们都能用审美的眼光来认识世界,这个世界就会焕发出不同的光彩。我在对学生介绍了荷兰画家维米尔的作品后,学生惊奇地发现,原来教室里的光影是如此的丰富及让人留恋!这就是知识的力量。

人类社会的发展史就是一部创造美的历史。是不断追求美的历史。从这个维度来认识社会的变迁,你的眼中将充满欣喜及赞叹。你对社会的认识不再肤浅,你对中国文化的认识将不同一般。

《美的历程》,文笔优美,用词信手拈来,铺张恣肆,令人赞叹。辞藻之华丽典雅,笔锋之圆润流畅、思维之敏捷深邃,读来让人酣畅淋漓。

要让几千年来中华民族浩瀚壮阔的美的历程浓缩在350页的书卷中,是何等的困难,需要何等的智慧及勇气!但李泽厚做到了,《美的历程》做到了,而且做得很好。此书具有非同寻常的意义,是美学著作中的经典。许多读者对艺术史的掌握和对美学史的了解,都大大得益于此书。正如许多对此书一见钟情的网友所言:

美学长久以来给我的印象是抽象、艰涩的,一门纯粹为了理论而理论的学科。这或许是出自小时候家里的一本《西方美学史》留给我的全部印象。直到李泽厚的这本《美的历程》改变了一切。

又一网友写道:

一向不认为青涩、天真、幼稚是大毛病,甚至曾经在《做一个未完成的人》一文里说:“夏天到了,我们常常去挑选西瓜。最好的西瓜当然是刚刚成熟的瓜,又新鲜又甜美。但很多时候,我们不巧会挑选了生的西瓜或熟过了的西瓜。如果让我必须在生瓜和熟过了的西瓜中挑选一种,我宁肯选择生瓜。生瓜虽然生,却不失新鲜,如同一个未完成的人;熟过了的西瓜,却就让人讨厌了……”

这些话自然是我说说而已。我从没想过为自己这一看法找理论依据,但这次看《美的历程》,似有恍然大悟的感觉,似有“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的意外。

一卷在手,可以神游五千年艺术美的历程。从这一点来讲,《美的历程》不失是一个好的选择。

精彩片断:

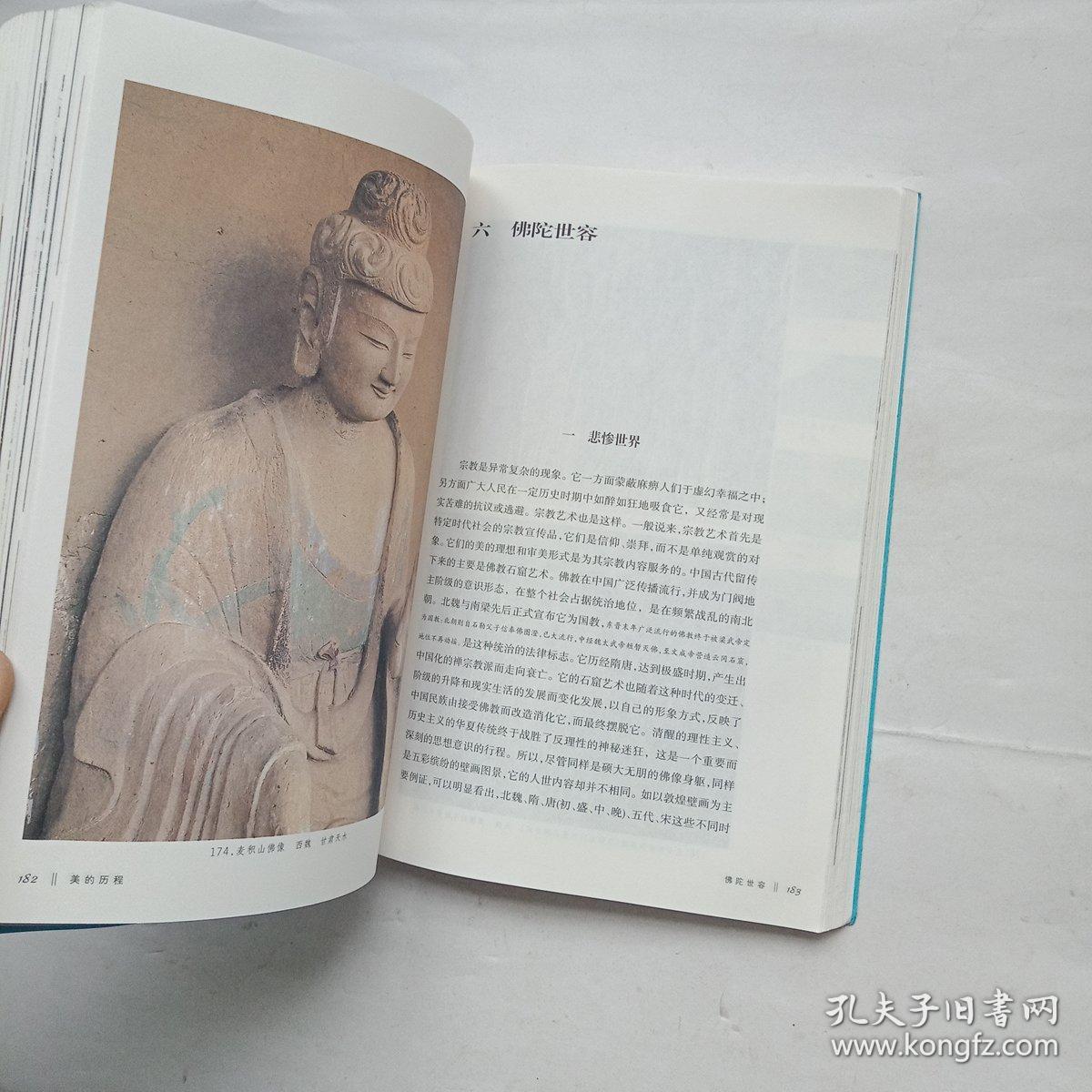

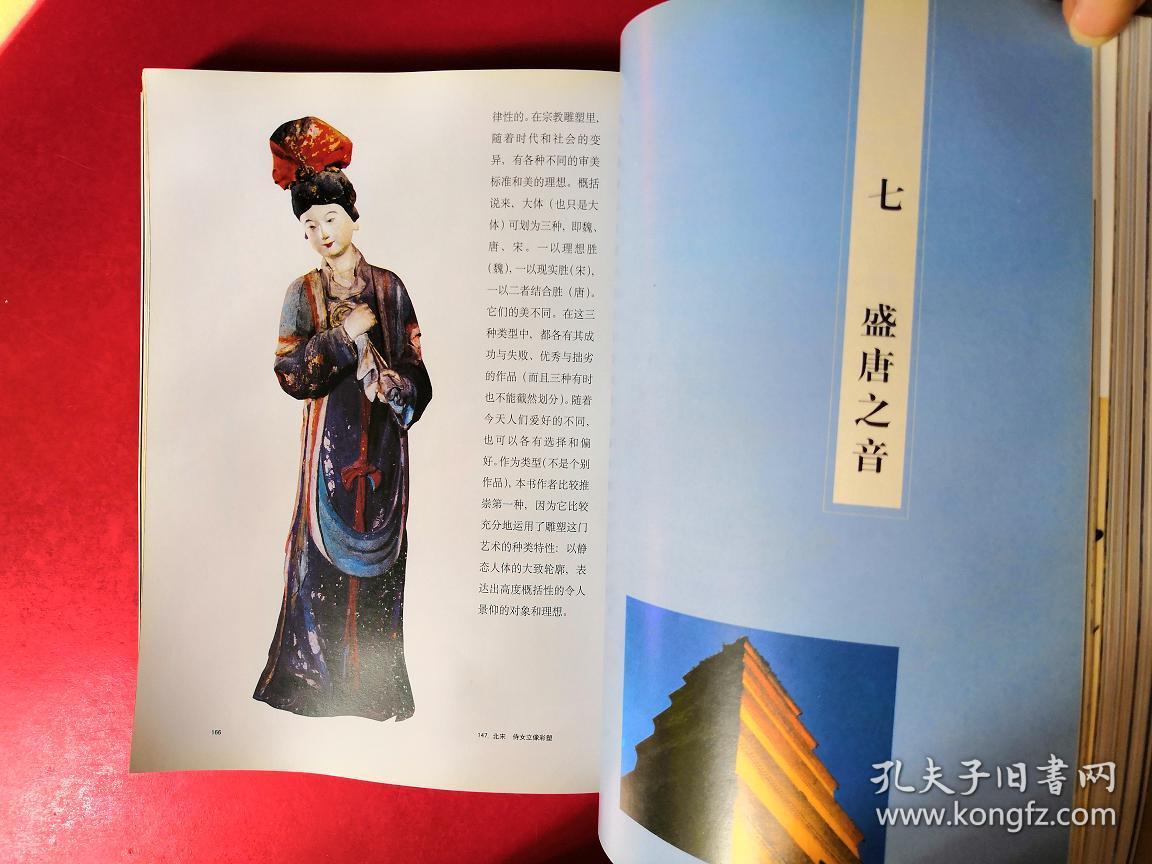

北魏的雕塑,从云冈早期的威严庄重到龙门、敦煌,特别是麦积山成熟期的秀骨清像、长脸细颈、衣褶繁复而飘动,那种神情奕奕、飘逸自得,似乎去尽人间烟火气的风度,形成了中国雕塑艺术的理想美高峰。人们把希望、美好、理想都集中地寄托在它身上。它是包含各种潜在的精神可能性的神,内容宽泛而不固定。它并不显示出仁爱、慈祥、关怀等神情,它所表现的恰好是对世间一切的完全超脱。尽管身体前倾,目光下视,但对人间似乎并不关怀或动心。相反,它以对人世现实的轻视和淡漠,以洞察一切的睿智的微笑为特征,并且就在那惊恐、阴冷、血肉淋漓的四周壁画的悲惨世界中,显示出它的宁静、高超和飘逸。似乎肉体愈摧残,心灵愈丰满;身体愈瘦削,精神愈美妙;现实愈悲惨,神像愈美丽;人世愈愚蠢、低劣,神的微笑便愈睿智、高超……在巨大的、智慧的、超然的神像面前匍匐着蝼蚁般的生命,而蝼蚁们的渺小生命居然建立起如此巨大而不朽的“公平”主宰。也正好折射着对深重现实苦难的无可奈何的强烈情绪。

——讲北魏的雕塑

这诗是有憧憬和悲伤的。但它是一种少年时代的憧憬和悲伤,一种“独上高楼,望断天涯路”的憧憬和悲伤。所以,尽管悲伤,仍感轻快;虽然叹息,总是轻盈。它上与魏晋时代人命如草的沉重哀歌,下与杜甫式的饱经苦难的现实悲痛,都决然不同。它显示的是,少年时代在初次人生展望中所感到的那种轻烟般的莫名惆怅和哀愁。春花秋月,流水悠悠,面对无穷宇宙,深切感受到的是自己青春的短促和生命的有限。它是走向成熟期的青少年时代对人生、宇宙的初醒觉的“自我意识”:对广大世界、自然美景和自身存在的深切感觉和珍视,对自身存在的有限性的无可奈何的感伤、惆怅和留恋。

——讲初唐诗

那如走龙蛇,刚圆道劲具有弹性活力的笔墨线条,那奇险万状、绎智遗形、连绵不断、忽轻忽重的结体、布局,那倏忽之间变化无常、疾风骤雨不可遏制的气势,盛唐的草书不正是这纸上的强烈舞蹈吗?绝句、草书、音乐、舞蹈,这些表现艺术合为一体,构成当时诗书王国的美的冠冕,它把中国传统重旋律重感情的“线的艺术”,推上又一个崭新的阶段,反映了世俗知识分子上升阶段的时代精神。而所谓盛唐之音,非他,即此之谓也。

——讲盛唐的书法

佳作链接:

《谈美书简》

朱光潜著。北京出版社。

本书是作者82岁高龄时写的“暮年心血”之作。既是对自己美学生涯和美学思想的回顾和整理,也是对青年们有关美学方面问题的一个回复,全书由13封书信组成。书中就青年们普遍关心的美和美感、美的规律、美的范畴等一系列美学问题进行了深入探讨。同时也对文学的审美特征、文学的创作规律及特点作了详尽的阐释。

《西方艺术史》

[法]J•德比奇等著,徐庆平译,海南出版社。

这部艺术史研究了西欧从起源直至现代的艺术,面向所有感到有必要去探索艺术世界的人,努力使用简洁准确的词语,对繁多的专有名词、日期、风格作明确划分和排出顺序,并为查阅更为精深的著作做好准备。本书以大量遐迩闻名的艺术复印品为基础,按照年代排列,并采用集中概括的方式。这种方法使人面对各种各样的艺术史实,可以有清晰的理解并发展其论断。