金庸武侠——侠之大者,为国为民

2018-05-28 青野龙吟

金庸小说主要是指金庸的武侠小说,一共十五部,它们可以由这几句话描述:"飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳。"

在杜南发的访谈录《长风万里撼江湖——与金庸一席谈》里有几段被人引用过多次的对话,金庸在里边提到了两个很耐人咀嚼的话题:“中国近代新文学的小说,其实是和中国的文学传统相当脱节的,无论是巴金、茅盾或是鲁迅写的,其实都是用中文写的外国小说……中国的艺术有自己独特的表现手法……有人常问我,为什么武侠小说会那么受欢迎?当然其中原因很多,不过,我想最主要的原因,是因为武侠小说是中国形式的小说,而中国人当然喜欢看中国形式的小说。”

“不管是武侠小说还是爱情小说、侦探小说或什么小说,只要是好的小说就是好的小说,它是用什么形式表现那完全没有关系。武侠小说写得好的,有文学意义的,就是好的小说,其它小说也如此。毕竟,武侠小说中的武侠,只是它的形式而已。”这是两个多么矛盾的话题,但却同时存在于一个对话录里,还被许多大师级的人物当成文艺理论一般引用!于是,文学的形式问题便成为了一个焦点,到底该如何看待文学的形式?又该如何理解这两个话题所传达的意思呢?

文学形式在某种意义上即写作传统,通常包括文学创作中常规手法的体系和与此相连的读者的视野期待。通俗文学作品中的文学形式问题的解决者中的集大成者,恰恰不是别人,而是金庸。

首先,金庸小说作为武侠小说,它承袭了武侠小说这一文类的特点,即金庸在创作过程中保持了武侠小说复杂的文学、文化、社会、历史内涵,典型的创作了繁复多变的武侠文学。武侠小说在旧中国小说里是文学流派的一个大的分支,它与传统小说一样也是由评话、弹词、说书等演变而来的。在内容方面,与武侠有关联的单四大名著中就牵扯到三部;在形式方面,新派武侠小说与旧派武侠小说并没有多大区别,江湖恩怨、门派斗争、武林纷争、男女爱恨、兄弟情义照例还是新派武侠常用的模式和显扬的主题,它的复杂变化反映在小说的思想上。正如金庸所说:“武侠小说所继承的,是中国传统小说的表现形式,就内容而言,武侠小说和《水浒传》差不了多少,当然写的好不好是一回事,但形式是中国的形式,是继承了中国小说的传统。”

其次,金庸小说袭用了旧小说在行文时夹用诗词、歌赋、联句,在回目中使用对联、诗词,在语言上使用白话、夹用韵文等特点。金庸在行文时很会玩“花样”,像元好问的《摸鱼儿》、丘处机的《无俗念》、岳飞的《满江红》、李白的《侠客行》等都运用得浑然天成,毫无斧凿之痕。

金庸在回目上为了小说的古典意境所做的装潢更是心机用尽,他在1978年10月《天龙八部》修订本的后记中写道:“曾学柏梁体而写了四十句古体诗,作为《倚天屠龙记》的回目,在本书中学填了五首词作回目。”他还颇费周章的在先祖查慎行的七律中选了五十行对句作为《鹿鼎记》的回目。不过,金庸也在几本书中没有坚持这种通俗文学固有的思维惯性,殊为恨事。

尽管如此,金庸在回目上的成就还是鹤立鸡群,试看《天龙八部》四十一——五十回的回目:“燕云十八飞骑/奔腾如虎风烟举/老魔小丑/岂堪一击/胜之不武/王霸雄图/血海深仇/尽归尘土/念枉求美眷/良缘安在/枯井底/污泥处/酒罢问君三语/为谁开/茶花满路/王孙落魄/怎生消得/杨枝玉霞/敝履荣华/浮云生死/此身何惧/教单于折箭/六军辟易/奋英雄怒。”这一曲气吞万里如虎的《水龙吟》于细微处峰回路转,英雄侠义与儿女情长互为映衬,真是“虎啸龙吟,换巢鸾凤,剑气碧烟横!”

再次,金庸小说潜移默化的借鉴了一些中国式的传统手法,如说书艺术、插科打诨角色的引入、全知叙述和次知叙述的运用、戏剧舞台的架设、假全知状态下的视觉与心觉的堂皇运用等。如在人物的塑造上,金庸依靠视觉与心觉的运用,半明半暗地描写人物和事件在客观视觉中留下的意味深长的空白点,轻易地迷惑住了读者,加上精细的心理刻画,终使岳不群成为武侠小说史上最成功的“虚伪家”。

又如周伯通、桃谷六仙、岳老三、华山二老等插科打诨一类角色的引入,更令金庸小说锦上添花,对于减低小说的沉闷气氛大有裨益。李渔的《闲情偶寄》就说了“插科打诨、填词之末技也。然欲雅俗同欢、智愚共赏,则当全在此处留神。文字佳、情节佳,而科诨不佳,非特俗人怕看,即雅人韵士,亦有瞌睡之时。作传奇者,全要善驱睡魔,睡魔一至,则后乎此者虽有《均天》之乐,《霓裳羽衣》之舞,皆付之不见不闻,如对尼人作揖,土佛谈经矣。”但即使是如此“末技”,也是多少文人梦寐难求的啊!

到了这里,真相才清晰起来:中国形式的写作传统处于作品中整体艺术构架中较符合传统欣赏习惯,较易为大众所感知的位置,它们较早地随着说书、评话、弹词等艺术形式深入民间,成为影响读者审美心理的重要因素。类型化或程式化的写作传统也并不意味着贬义,还有可能是某些艺术形式的重要特征的中性表述,只有“胸中大有丘壑”的“装载家”才是最后的赢家。

优秀的作家总是会想方设法去丰富作品的内涵和艺术表现手法,如锤炼语言、增添新的类型或亚类型、将中西相形式结合等等。而金庸小说的成功也就在于它大俗大雅,至幻至真,超越俗雅,充分的继承了中国传统形式的衣钵,发扬了其武侠小说的特质,成为了20世纪最中国形式的小说。金庸是矛盾的,但这并不一定是缺陷,一个真正意义的作家总是生活在矛盾中并探索着人间百态。

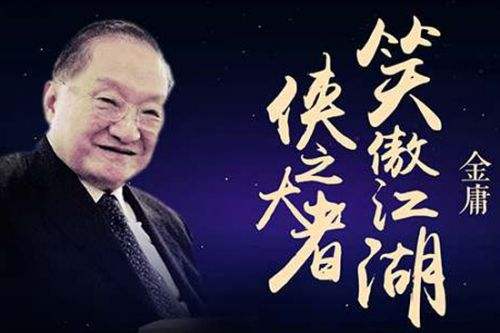

金庸简介:

金庸,原名查良镛,1924年3月10日生于浙江省海宁市,1948年移居香港。当代知名武侠小说作家、新闻学家、企业家、政治评论家、社会活动家,“香港四大才子”之一。

1944年考入重庆中央政治大学外交系。1946年秋,金庸进入上海《大公报》任国际电讯翻译。1948年,毕业于上海东吴大学法学院。1952年调入《新晚报》编辑副刊,并写出《绝代佳人》、《兰花花》等电影剧本。1959年,金庸等人于香港创办《明报》 。

1985年起,历任香港特别行政区基本法起草委员会委员、政治体制小组负责人之一,基本法咨询委员会执行委员会委员,以及香港特别行政区筹备委员会委员。2009年9月,被聘为中国作协第七届全国委员会名誉副主席。同年荣获2008影响世界华人终身成就奖。2010年,获得剑桥大学哲学博士学位。

金庸开创了中国当代文学新领域,并兴起海内外金学研究风气。曾获颁众多荣衔:包括香港特别行政区最高荣誉大紫荆勋章、英国政府O.B.E勋衔及法国最高荣誉“艺术与文学高级骑士”勋章和“骑士勋位”荣誉勋章,剑桥大学、香港大学名誉博士,加拿大英属哥伦比亚大学名誉文学博士,英国牛津大学、剑桥大学、澳大利亚墨尔本大学、新加坡东亚研究所等校荣誉院士,北京大学、日本创价大学、台北清华大学、南开大学、苏州大学、华东师范大学等校名誉教授,并任英国牛律大学中国学术研究所高级研究员,加拿大英属哥伦比亚大学文学院兼任教授,浙江大学人文学院院长、教授。

主要作品

小说作品

作品名称 | 备注 |

《书剑恩仇录》 | 1955年 |

《碧血剑》 | 1956年 |

《射雕英雄传》 | 1957年—1959年 |

《雪山飞狐》 | 1959年 |

《神雕侠侣》 | 1959年—1961年 |

《飞狐外传》 | 1960年—1961年 |

《白马啸西风》 | 1961年,附在《雪山飞狐》之后的中篇小说 |

《倚天屠龙记》 | 1961年 |

《鸳鸯刀》 | 1961年,附在《雪山飞狐》之后的中篇小说 |

《连城诀》 | 1963年,又名《素心剑》 |

《天龙八部》 | 1963年—1966年 |

《侠客行》 | 1965年 |

《笑傲江湖》 | 1967年 |

《鹿鼎记》 | 1969年—1972年 |

《越女剑》 | 1970年,附在《侠客行》之后的短篇小说 |

创作风格

金庸的武侠小说表现出鲜明的个性。金庸的武侠小说在题材的选择、人物的塑造和展现社会时代风貌方面有鲜明特色,它们在创作技法上独树一帜,具有范式意义。金庸阅历丰富,知识渊博,文思敏捷,眼光独到。他继承古典武侠小说之精华,开创了形式独特、情节曲折、描写细腻且深具人性和豪情侠义的新派武侠小说先河。

代表作

《射雕英雄传》

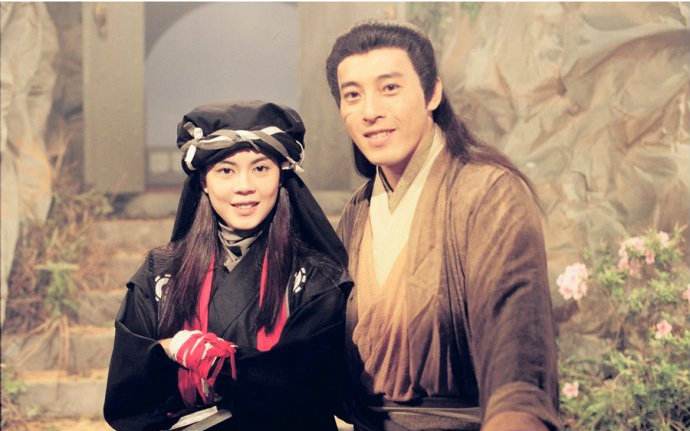

《射雕英雄传》是金庸创作的长篇武侠小说,最初连载于1957~1959年的《香港商报》 ,后收录在《金庸作品集》中,是金庸“射雕三部曲”的第一部。

《射雕英雄传》以宁宗庆元五年(1199年)至成吉思汗逝世(1227年)这段历史为背景,反映了南宋抵抗金国与蒙古两大强敌的斗争,充满爱国的民族主义情愫。

该小说历史背景突出,场景纷繁,气势宏伟,具有鲜明的“英雄史诗”风格;在人物创造与情节安排上,它打破了传统武侠小说一味传奇,将人物作为情节附庸的模式,坚持以创造个性化的人物形象为中心,坚持人物统帅故事,按照人物性格的发展需要及其内在可能性、必然性来设置情节,从而使这部小说达到了事虽奇人却真的妙境

作家倪匡:“《射雕英雄传》奠定了金庸武侠小说‘巨匠’的地位,人们不再怀疑金庸能否写出大作品来。”

作家陈墨《港台新武侠小说五大家精品导读》 :《射雕英雄传》成了一部经典性的作品。它不仅是武侠故事的经典,也是小说艺术的经典,因为它开创了一种新的叙事方法及结构形式。《射雕英雄传》当然也成了金庸小说创作的一个新的起点,一个分界线。

北京大学教授严家炎《金庸小说论稿》 :《射雕英雄传》是作者最富青春气息的作品,郭靖和黄蓉的爱情,也充溢着青春的热情和温柔、甜蜜与欢畅,同生共死的誓言和来日大难的忧惧,有迷惘、伤痛、误解却从没有刻骨铭心的伤害,更没有贪婪和欲望的污染。郭靖与黄蓉的爱情,就像每个人梦中的初恋,让少年人向往,让中年人伤痛,让老年人回忆。这种质朴、健康又极为明亮的色调在金庸的其他人物身上也是不复现的。

《神雕侠侣》

《神雕侠侣》是作家金庸创作的长篇武侠小说,1959—1961年连载于香港《明报》,共四十回,是金庸“射雕三部曲”系列的第二部。

小说的主脉写的是“叛国贼”杨康之遗孤杨过与其师小龙女之间的爱情故事。杨过从小师从小龙女于古墓之中苦练武功,师徒二人情深义重,却无奈于江湖阴鸷险恶、金兵铁蹄来犯使得有情之人难成眷属。历经一番坎坷与磨难的考验,杨过冲破封建礼教之禁锢,最终与小龙女由师徒变为“侠侣”。同时,在这段磨难经历中,杨过也消除了对郭靖、黄蓉夫妇的误会,在家仇与国难间作出抉择,成为真正的“侠之大者”。

金庸在该作品中将武功与性格结合起来写。在武功中写个性,成功地塑造了多种鲜活的人物形象。小说中的主要人物性格鲜明,有血有肉,栩栩如生

中国武侠文学学会副会长陈墨:《神雕侠侣》可以说是金庸的性情世界的一部代表之作。

福建省海外华文文学研究会会长刘登翰主编《香港文学史》 :“到了《神雕侠侣》,金庸对于正统的儒家传统有所偏离,假如说,郭靖是一个合规合矩的英雄,那么杨过则是一个反叛的英雄。金庸在杨过身上,写出了一种道家文化的理想人格:顺其自然,至情至性。

《倚天屠龙记》

《倚天屠龙记》是作家金庸创作的长篇武侠小说,连载于1961—1962年的香港《明报》,是“射雕三部曲”系列第三部。《倚天屠龙记》以安徽农民朱元璋揭竿而起建立明朝天下为背景,以张无忌的成长为线索,叙写江湖上的各帮各派、各种人物的恩怨情仇,它把中国历史上元朝的兴衰和江湖道义、恩仇平行交叉起来。《倚天屠龙记》把《明报》自《神雕侠侣》以来所产生的影响进一步扩大,把读者的眼光和注意力牢牢吸引和固定在了《明报》上。

金庸《倚天屠龙记》是一部想象力丰富的武侠力作。书中表现的爱情也更加浪漫。在想象力方面,首先,作者设计出的“倚天剑”与“屠龙刀”以巨大的号召力贯穿于小说的始终,也成了江湖各大门派施展伎俩争夺的宝物。这一想象,可以视为小说故事结构的需要,也是与以往小说不同的创新。其次,小说故事的主角是明教.核心人物张无忌最终也成了明教教主。作者从屠龙刀写到谢逊.而后让明教人物一一出场.在六大门派围攻光明顸时,完成了明教各大护法天王级人物的出场.如逍遥二仙光明左使者杨逍与光明右使者范遥.四大法王金毛狮王谢逊、紫衫龙王金花婆婆、白眉鹰王殷天正、青翼蝠王韦一笑,明教五散人布袋和尚说不得、铁冠道人张中、周颠、冷面先生冷谦、彭和尚彭莹玉等,众多人物都写得栩栩如生,性格各异。再次,小说不仅写中土武林高手,而且还把目光投向波斯,写明教乃波斯总坛的分支,把总坛与分支之间的合作与矛盾展示出来,拓展了读者的视野。

作家倪匡:“从《倚天》开始,金庸武侠小说的想象力更丰富,丰富的想象力,像大海中的巨浪一样,汹涌澎湃而来,一个巨浪接一个巨浪。这种想象力趋向丰富、大胆的结果,才孕育了他下一部浩淼不可方物的巨著《天龙八部》 。《倚天》是金庸作品更趋向浪漫、趋向超凡不羁的转型之作,这可以从金庸作品在《倚天》之后又奔向另一高峰得到证明。《倚天》不但是金庸作品更趋向丰富想象力的一部力作,也是感情上更浪漫的一部力作。

《天龙八部》

《天龙八部》是著名作家金庸的武侠代表作。著于1963年,历时4年创作完成(部分内容曾由倪匡代笔撰写),前后共有三版,并在2005年第三版中经历6稿修订,结局改动较大。

小说以宋哲宗时代为背景,通过宋、辽、大理、西夏、吐蕃等王国之间的武林恩怨和民族矛盾,从哲学的高度对人生和社会进行审视和描写,展示了一幅波澜壮阔的生活画卷,其故事之离奇曲折、涉及人物之众多、历史背景之广泛、武侠战役之庞大、想象力之丰富当属“金书”之最。

“天龙八部”出于佛经,有“世间众生”的意思,寓意象征着大千世界的芸芸众生,背后笼罩着佛法的无边与超脱。全书主旨“无人不冤,有情皆孽”,作品风格宏伟悲壮,是一部写尽人性、悲剧色彩浓厚的史诗巨著。

《天龙八部》曾多次被改编成电影、电视剧、漫画及游戏。小说的第四十一回“燕云十八飞骑,奔腾如虎风烟举”于2005年入选到人民教育出版社出版的全日制普通高级中学语文读本(必修)中。

《笑傲江湖》

《笑傲江湖》是作家金庸创作的一部武侠小说,属于金庸后期作品,于1967年开始创作并连载于《明报》,1969年完成。小说没有时代背景,“类似的情景可以发生在任何朝代”,其所折射中国人独特的政治斗争,同时也表露对斗争的哀叹,具有一定的政治寓意。

福建林远图以七十二路辟邪剑法称雄武林,创立福威镖局,驰骋江湖。远图死后,子孙无能,四方豪杰觊觎辟邪剑谱,纷至沓来。总镖头林震南一门被青城派屠戮殆尽。遗孤林平之拜投华山派掌门君子剑岳不群门下,一心学艺报仇。

华山派长徒令狐冲自幼失怙,与岳不群独女岳灵珊青梅竹马,情好甚笃。平之入门,灵珊乃移情于林。令狐失恋,又因豪放不羁,违反门规,被罚思过崖面壁一载,无意间得窥崖后暗洞中石刻,尽悉五岳剑派剑术秘诀,后蒙华山剑宗前辈——隐士风清扬传授独孤九剑,从此剑术通神。

其时武林之中,既有正邪之判,复存门户之别,少林、武当、青城、五岳自诩正教与魔教(日月神教)冤冤相报,誓不两立。五岳剑派名虽一体,实存芥蒂。嵩山掌门左冷禅野心勃勃,意欲吞并五岳,称霸江湖,自恃盟主身份,凌驾四岳掌门,挑拨华山剑宗争夺掌门之位,岳不群原属气宗,剑、气二宗素不相和,不群率本门弟子外出避祸,遭左道之士埋伏,俱被擒获。赖令狐冲以独孤剑法刺瞎对方十五人双目,化险为夷,然岳不群从此见疑于令狐冲

《笑傲江湖》属于金庸的后期作品,其叙事状物,已到炉火纯青、出神入化的境界。《笑傲江湖》所涉及的场景、人物以及各类武林人物交手搏斗的场面不可胜数,但历历写来,景随情转,变化无穷而皆能贴合生活。《笑傲江湖》的中心是武林争霸夺权,为了达到目的,夺取《辟邪剑谱》和《葵花宝典》,最后两派都败在《辟邪剑谱》和《葵花宝典》上。《笑傲江湖》系海外新派武侠小说代表作之一,其不仅靠跌宕起伏、波谲云诡的情节引人入胜,更能于错综复杂的矛盾冲突中刻画人物性格,塑造出数十个个性鲜明、生动感人的文学形象。如豁达不羁、舍生取义的令狐冲;娇美慧黠、挚情任性的任盈盈;阴鸷狡诈、表里不一的岳不群;桀骜不驯、老谋深算的任我行;冰清玉洁、相思痴恋的仪琳;虚怀若谷、萧条离奇的冲虚以及逃避纷争、寄情于各自喜好的“江南四友”,打诨插科的“桃谷六仙”,皆可为武侠小说的人物画廊增添异彩。作品所高扬侠义、仁爱、富贵不淫、威武不屈的高尚精神对今人仍有强烈的感召力。

金庸在阐述剑法的最高境界时用了“无招胜有招”来表达剑术的精妙,即最高明的防备是永远不要让对方猜到你要出什么招,于无招可破中一剑进攻。这种思想与老子《道德经》对“道”的至高至极境界之“大音希声,大象无形”哲学思想一脉相承。

在略带政治色彩的小说中,在争权夺利的江湖中,不论是江湖名门正派明争暗斗,还是天涯过客,世人皆为《辟邪剑谱》和《葵花宝典》痴狂,于是阴谋、算计、仇杀占据了江湖的主流。青城派的“灭门”,嵩山派的“五岳并派”,岳不群暗练“辟邪剑谱”,劳德诺偷“紫霞神功”嫁祸令狐冲,师弟陆大有去世,岳灵珊误会令狐冲,岳不群逐令狐冲出师门……种种祸患、委屈,让令狐冲独立于江湖漩涡的中心,却保持着高贵而清醒的信念。事实上,令狐冲在最后也只能做到独善其身。

倪匡评《笑傲江湖》主角令狐冲狐冲性格的可爱处,是金庸笔下人物之最,他比杨过多了几分随意,比韦小宝多了几分气派,比乔峰多了几分潇洒。

严家炎: 《笑傲江湖》是金庸小说中运用象征寓意最纯熟的一部作品,金庸不想影射,但有寓意,他运用丰富表达手段,展示多层次意蕴,扩充小说容量。

陈墨:这里没有真实的历史人物,没有明确的时代背景,使你根本无法明自这个故事发生在哪朝哪代;而书名为《笑傲江湖》,书中人物与故事又都是些纯粹的武林人物及江湖上事,似乎只有这一部小说才是真正的、纯粹的、十足十的“武侠小说了。

《雪山飞狐》

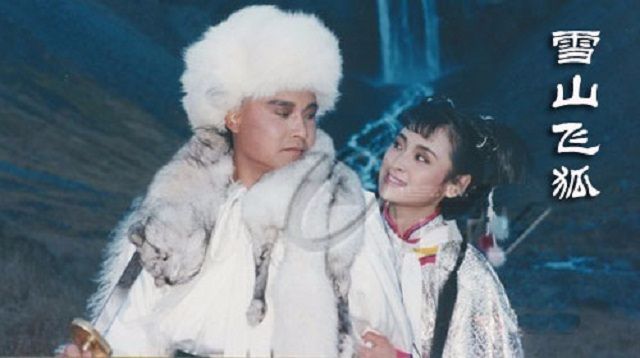

《雪山飞狐》是当代作家金庸创作的长篇武侠小说,该作共十回,1959年始连载于香港《新晚报》 。

小说以苗人凤和胡一刀夫妇为主角,通过宝树、苗人凤之女苗若兰、平阿四及陶百岁之口讲述了数年前与此相关的武林风波,用倒叙的手法讲述了江湖恩怨、藏宝寻宝、美女爱英雄的故事。这部小说有两个重大的线索,属双线结构,真正的人物也在前台表演甚少。

《雪山飞狐》是金庸的第四部武侠小说,这时候,他写武侠小说已经驾轻就熟,越来越大的名气、越来越多的稿子需求已让他欲罢不能。在供职长城电影公司其间,他的《碧血剑》甫一完稿,“雪山飞狐”便接着从金庸的脑海中形成了,于是,便边写边在《新晚报》连载起来。十多年后,封笔后的金庸又对《雪山飞狐》进行修订,补充了原书的脱漏与粗疏之处,改动了其中的不少地方,并在《明报晚报》上连载,后来又多番修订,以单行本形式行世。

金庸承认,不论是故事的框架还是结尾,还是人物的塑造,《雪山飞狐》受到了大仲马《基督山伯爵》的影响,因为在外国作家中,对他影响最大的便是大仲马。

《雪山飞狐》是金庸的15部长篇武侠小说中最短的一部,于1959年在《新晚报》连载,后经过修订,重新发表于《明报晚报》。据作者在这本书的修订版的后记中说,原书十分之六七的句子都已经改过了。

《书剑恩仇录》

《书剑恩仇录》是金庸创作的首部长篇武侠小说,1955年连载于香港《新晚报》 ,1980年出版单行本。该小说以清乾隆年间汉人反满斗争为背景,围绕乾隆皇帝与陈家洛二人间奇特的矛盾纠葛而展开,他俩即是有手足之情的兄弟,又是不共戴天的仇敌,一个是满族皇帝,一个是反清组织红花会的总会主。

该小说将历史与传奇融为一体、虚实相间,史笔与诗情相结合,绘出了一幅波澜壮阔的历史画卷。作品注重人物性格的刻画,写出了许多栩栩如生、神态各异的人物,虽然比金庸后期的作品尚有不足,但与以前的武侠小说比,已不可同日而语。在语言风格及武功艺术的描写上也都取得了相当高的成就,为作者后期风格的形成奠定了坚实的基础

作品中,陈家洛文才武功均为一流,然在面对女扮男装的李沅芷与霍青桐的亲热情状却不能自己,嫉妒非常,至使有情人终不能成为眷属。再则在喀丝丽与抗清的大业这两者的选择之中,陈家洛终于选择了牺牲喀丝丽和他自己的爱情,而将香香公主喀丝丽献给乾隆皇帝,以求换得反清大计的实现。这样做固然是可歌可泣,然而作为个人则不免受到传统文化的极大的局限,使人读之不能不为之感到遗憾以至愤然。而实际上亦正因为此,小说完成了一个活生生的侠士的“人”的形象。

小说通过陈家洛的性格悲剧及其具体的爱情悲剧与事业上的悲剧结局,揭示了更为深刻的历史悲剧。红花会英雄试图通过换一个汉族帝王,乃至通过同一个帝王(乾隆)换一套汉族服装便以为是抗清大计的完成,而对封建社会的历史本质毫无认识,对封建社会的政治体制毫无反抗,这就决定了这一干英雄人物的根本的局限及其悲剧结局的必然性。

艺术特色

叙事

小说除了陈家洛与霍青桐、喀丝丽姐妹之间赠书赠剑的爱情故事,以及红花会英雄反满抗清的侠义故事这两条主要线索之外,还“节外生枝”,叙述了武当一派的逆徒张召重甘愿充当清廷鹰犬,乃至作恶多端、贻羞师门的故事;以及陈家洛的义父于万亭与其生母之间的一段爱情悲剧。种种线索纠葛在一起,一方面使人看到生活的丰富性与复杂性,同时对历史生活的真实做了更深一层的发掘。而另一方面则又结构严谨,毫无突兀及多余之感。由此可以看出金氏小说的叙事艺术的高水平。 [8]

人物形象

在《书剑恩仇录》一书中,金庸之引史入奇,首先当然是为了一种“装饰”,使得武侠传奇故事显得真实、可信,不是真的,却“像”是真的。其次,他是把历史的人物和故事,作为这部小说的一种结构支撑物,由此演绎出一段可歌可泣的江湖传奇。再次,作者当然也要借此表现出自己的某种历史观念,诸如对一些历史人物的评价、对一些历史事件的认识等。总之,作者是打破了历史与传奇之间半是天然、半是人为的障碍,融历史与传奇于一炉,把历史的(真实)人物与传奇的(虚构)人物全都放在作者创造的假定艺术情境之中。如法国作家雨果所言,历史与传奇的共同之处,在于它们都是借暂时的人物来描写永恒的人性。真实的历史人物、虚构的传奇人物,都只是一种“暂时的人物”,而他们在一定的艺术情境中所表现出来的人性特征,却能永恒。

作品评价

对传统武侠小说的继承与发展

金庸武侠小说是20世纪中国文学史上无可比肩的畅销书,其在征服了无数读者的同时也掀起学术界对其进行研究的热潮。在21世纪,对金庸武侠小说进行深入的探究和挖掘,追问其广泛流行的根源,阐述和归纳其特有的艺术特征,正确评价金庸武侠小说的艺术特征,把握当下文坛的创作及评价趋向,都有一定的理论意义和现实意义。金庸武侠小说之所以流行,主要原因是它对传统武侠小说的升华和超越。

人物评价

金庸是一个成功的报业巨子,更是一个成功的武侠小说创作家。将其定义为一代通俗文学大师是恰如其分的。既然称做通俗文学大师,还是有必要通过他的小说进行一番文学雅俗观的论辨(中国文学网评)。

金庸就像一个‘黑洞’。把传统发挥得淋漓尽致,任何人靠近他,就会化为乌有,根本没法比(黄易评)。

金庸的作品所表现的深厚意蕴确非古龙、梁羽生所能及,他不仅是现代武侠小说的集大成者,也是中国文学史上不可忽视的一代名家(凤凰网评)。

邓小平是金庸(查良镛)武侠小说在中国内地最早的读者之一。1973年3月,当金庸小说在内地尚为禁书之时,恢复工作不久的邓小平从江西返回北京,托人从境外买了一套金庸小说,并对其爱不释手。邓小平的护士郭勤英曾说:邓小平喜欢看的武侠小说,基本都是港台作家写的,像金庸、古龙和梁羽生的作品,邓小平都看过,看得较多的是《射雕英雄传》。邓小平习惯利用中午和晚上睡前的半小时,津津有味地看一会金庸的武侠小说。即使是出差到外地,他也会带上武侠小说。邓小平睡前爱看武侠小说,是贪它不用动脑筋,看得轻松、不累,看着看着就睡着了。一次,邓小平的二女儿邓楠见到金庸,告诉他说:“爸爸很喜欢看你的小说,每天晚上睡觉之前都看几页。”同时,邓小平读武侠小说也并非完全是为催眠和消遣,他能够将书中人物的命运联系自身来思考人生,获取人生的精神力量。

在金庸的武侠世界里,有许多男主角,比如乔峰、陈家洛、郭嘉、杨过、张无忌、石破天、韦小宝等等,但最终有好下场是杨过、张无忌、令狐冲这些人,他们都有个共同点,跟范蠡一样最终归隐了,他们身怀绝世武功,却不被世俗名利牵绊,所以他们的结局是最好的。

其实金庸的为人,也跟他笔下这些归隐者一样,当年《明报》正值鼎盛,金庸也才46岁,但他写完《鹿鼎记》之后,从此封笔了,这也是一种归隐心态,其实人生真正的高度就是返璞归真,一切趋于平淡,像岳不群、任我行、左冷禅等人,他们一辈子都想不通这个道理,所以他们活得很累,最后下场也很惨。

金庸虽然已经归隐,但他却留下一座武侠高峰,从此无人再能翻越!