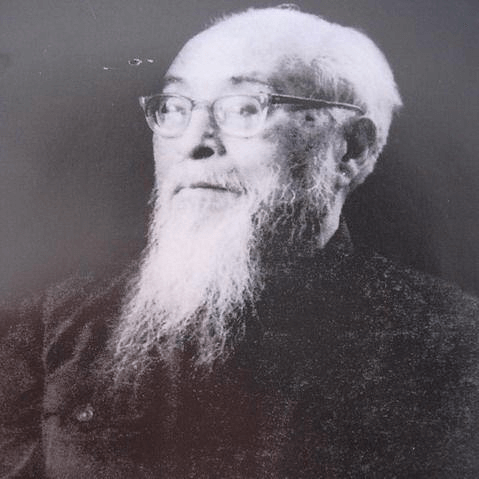

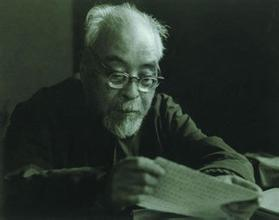

哲学史家冯友兰

2018-04-19 青野龙吟

冯友兰(1895.12.04~1990.11.26),字芝生,河南省南阳市唐河县祁仪镇人。中国当代著名哲学家、教育家。回国后,任清华大学教授、哲学系主任、文学院院长,西南联合大学教授、文学院院长;第四届全国人大代表,第二至四届政协委员,第六、七届全国政协常委。曾获美国普林斯顿大学、印度德里大学、美国哥伦比亚大学名誉文学博士。

他的著作《中国哲学史》、《中国哲学简史》、《中国哲学史新编》、《贞元六书》等已成为20世纪中国学术的重要经典,对中国现当代学界乃至国外学界影响深远。被誉为“现代新儒家” 。

1895年,冯友兰出生于河南省南阳市唐河县祁仪镇。冯友兰7岁上学,先读《诗经》,次读《论语》、《孟子》,再读《大学》、《中庸》,从头至尾反复吟诵。因其父公务繁忙,教育子女的重担就自然落在粗识文字的冯母吴清芝身上。当时儿童重记忆,轻理解,如此他又勉强读完了《书经》、《易经》和《左传》。

冯家专门聘请教师负责冯友兰的教育,较正规地开设了古文、算术、写字、作文等功课。因课程较为轻松,冯友兰在闲暇时还常阅读一些他父亲所藏的新书籍、新刊物,开始初步接触一些世界知识。在12岁时,冯友兰的父亲冯台异因病猝逝,他遂跟随其母迁回老家唐河,并继续延聘教师授学。在这期间,他开始阅读诸如黄宗羲《明夷待访录》等带有民主主义色彩的书籍。

1919年12月,冯友兰赴美考察。1920年1月,入美国哥伦比亚大学研究院学习,师事新实在论者孟大格和实用主义大师杜威。1923年,创作《柏格森的哲学方法》和《心力》两篇文章,向国内思想界介绍柏格森的哲学思想。同时,他用柏格森的哲学观点写成了《中国为什么没有科学》一文,指出,中国之所以没有近代科学,并非是中国人愚笨,“非不能也,是不为也”。

因为中国传统注重人是什么,即人的品性和修养,而不注重人有什么,即知识和权力;中国哲学向内追求,以达人性的完满为目的。而西方哲学则向外探寻,以认识自然、征服外在世界为最终目的。正是中西哲学的不同理想和追求造成了中西文化的差异,并导致中国无近代科学的落后情况。

在美考察期间,冯友兰还有幸拜会了莅美访问、讲学的印度学者泰戈尔,共同探讨了东西文化的若干问题,并将谈话记录整理成《与印度泰戈尔谈话》一文,发表在国内《新潮》三卷二期上,同时,他对国内学术界亦颇为关注。

1921年,梁漱溟出版《东西文化及其哲学》一书,认为中西文化之争绝非古今之争,而是作为文化产生之根源的“意欲”的根本不同之故,并以此为理论基础,展开了对东西文化的全方位比较研究。冯友兰当时对此书观点颇多契合,并立即用英文写成《梁漱溟的〈东西文化及其哲学〉》一文,向美国学术界介绍梁的著作和思想。

1937年至1946年,是冯友兰学术生涯的关键十年,其新理学体系即在此间创制而成。1937年卢沟桥事变爆发后,抗日战争全面展开,冯友兰虽身处后方,却心系国事,常为中华民族之存亡而忧心如焚,感慨凄凉。在暂避长沙时,他曾写过这样一首诗:“二贤祠里拜朱张,一会千秋嘉会堂。公所可游南岳耳,江山半壁太凄凉。”其忧国忧民之情溢于言表!1946年5月 西南联大的使命结束,冯友兰为西南联大纪念碑撰写了碑文。

碑文气势磅礴,旨正意远,文采横溢,旅美史学家何炳棣称其为二十世纪的一篇雄文。冯友兰自己也很看重此文,晚年回忆说:“文为余三十年前旧作。以今观之,此文有见识,有感情,有气势,有词藻,有音节,寓六朝之俪句于唐宋之古文。余中年为古典文,以此自期,此则其选也。承百代之流,而会乎当今之变,有蕴于中,故情文相生,不能自已。今日重读,感慨系之矣。”

在自我批判的基础上,以马克思主义作指导,他开始撰写《中国哲学史新编》。冯友兰《三松堂自序》里回忆说:“当时正在提倡向苏联学习,我也向苏联的‘学术权威’学习,看他们是怎样研究西方哲学史的。我寻找一些马克思主义的词句,努力运用,写了《中国哲学史新编》,出版到第二册,十年浩劫就开始了,我的工作也停了。”

在这一时期,整个学术界都被一种僵化、教条的学术空气所笼罩,哲学史研究由于其与政治过于紧密的关系更是如此。一部丰富多彩的哲学史被简化为唯物主义与唯心主义的斗争史,并被图式化地定为唯物主义战胜唯心主义的历史,冯友兰身处其时,亦颇受这种氛围的影响。

70年代,代表作为《论孔丘》。其时写了《对于孔子的批判和对于我过去的尊孔思想的自我批判》及《复古与反复古是两条路线的斗争》两篇文章在《北大学报》上发表。不久,《光明日报》《北京日报》即予全文转载,在社会上引起很大反响。1975年,他的《论孔丘》一书正式出版。

书中观点与以前迥然不同。他在《三松堂自序》说:“我在当时的思想,真是毫无实事求是之意,而有哗众取宠之心,不是立其诚而是立其伪。”这既是冯氏个人的无奈,也是建国以来知识分子群体的一大悲剧。1972年,身处逆境中的冯友兰曾赋诗一首,其中有云:“若惊道术多迁变,请向兴亡事里寻。”对解放后事态纷纭和自己哲学思想之多变,颇多感叹!

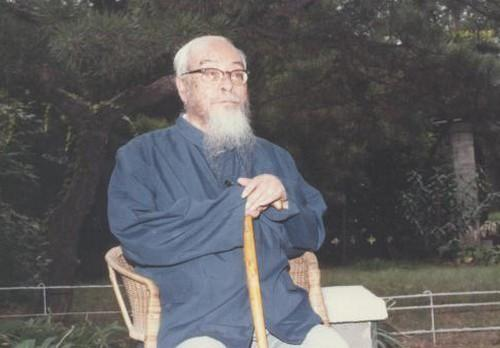

80年代,随着“四人帮”的垮台,思想上的“拨乱反正”,尤其是中国共产党的十一届三中全会之后,冯友兰迎来了自己的学术春天。经过50—60年代的教训以及70年代的思想折腾,冯氏决意空所依傍,直陈己见,决意重写中国哲学史,以舒解胸中积压多年之郁闷。

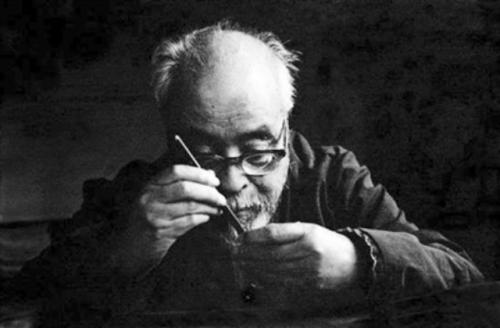

自1980年开始,冯友兰以耄耋之年,展老骥之志,手握如椽巨笔,重写《中国哲学史新编》,并明确申明只写“自己在现有马克思主义水平上所能见到的东西,直接写我自己在现有的马克思主义水平上对于中国哲学史和文化的理解和体会,不依傍别人。”从而真正把自己80年来对中国哲学及文化研究所得之理解、体会写出来,成为一家之言。经过十年的艰苦努力,终于在1989年完成了七卷本的《中国哲学史新编》,了却了一大心愿。

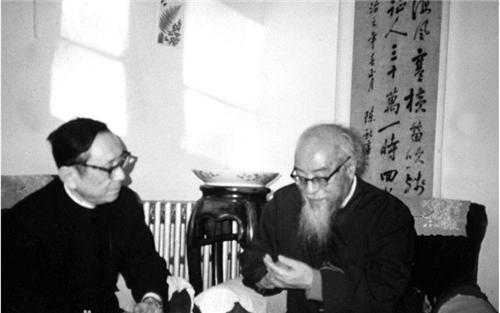

季羡林曾评价冯友兰道:芝生先生走过了95年的漫长的人生道路,95岁几乎等于一个世纪。自从公元建立后,至今还不到二十个世纪。芝生先生活了公元的二十分之一,时间够长的了。他一生经历了清代、民国、洪宪、军阀混战、国民党统治、抗日战争,一直迎来了解放。

道路并不总是平坦的,有阳关大道,也有独木小桥,曲曲折折,坎坎坷坷。然而芝生先生以他那奇特的乐观精神和适应能力,不断追求真理,追求光明,忠诚于自己的学术事业,热爱祖国,热爱祖国的传统文化,终于走完了人生长途。仰不愧于天,俯不怍于地。我们可以说他是晚节善终,大节不亏。他走了一条中国老知识分子应该走的道路。在他身上,我们是可以学习到很多东西的。