思想奇人梁漱溟

2018-04-19 青野龙吟

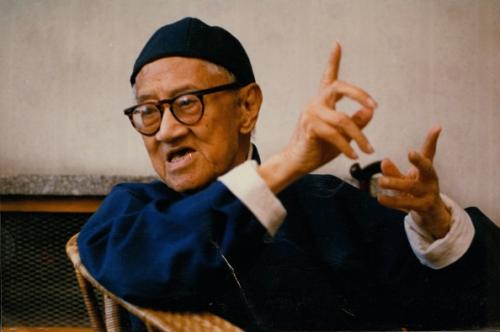

梁漱溟(1893.10.18-1988.6.23),男,蒙古族,原名焕鼎,字寿铭。曾用笔名寿名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世。原籍广西桂林,生于北京。因系出元室梁王,故入籍河南开封。中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、国学大师、爱国民主人士,主要研究人生问题和社会问题,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位大儒家”之称。

梁漱溟受泰州学派的影响,在中国发起过乡村建设运动,并取得可以借鉴的经验。一生著述颇丰,存有《中国文化要义》、《东西文化及其哲学》、《唯识述义》、《中国人》、《读书与做人》与《人心与人生》等。

梁漱溟生长的环境颇不寻常。这样说,不仅因他出身的士大夫家族可以追溯到元代皇室,还因为他父亲的生平与性格。他的父亲梁济着实继承了数百年的家族传统,考取功名并出仕任官。由于梁济对传统“儒家”道德原则的极度执著,又对激进的改革活动非常投入,并未给他的仕途带来利禄。

在清朝末年,梁济拒绝加入极度腐败攀援的官场,而将精力放在爱国道德的社会运动上,使他的家庭陷入寒酸士绅的生活。不过梁济的书法写得很好(其子梁漱溟亦然),就算靠他微薄的奉禄无法养家活口,他还是能凭藉为人写幅字什么的,来贴补家用。

梁漱溟先生在历史上以哲学家闻名,你要是问一位知识分子“梁漱溟是谁”,他八成会答“一位哲学家”。但梁漱溟的生涯和他的意义还可从多方面来解读。譬如前年出版的梁漱溟传记——由中山大学梅谦立教授所撰写——副标题即为“隐匿的佛教徒”,就是说梅教授主张梁漱溟不是儒家而是一位宗教哲学家。梅教授自身是一位法国耶稣会的神父,他自己也可以算是宗教哲学家,自然可以理解他为什么这样解读梁先生。

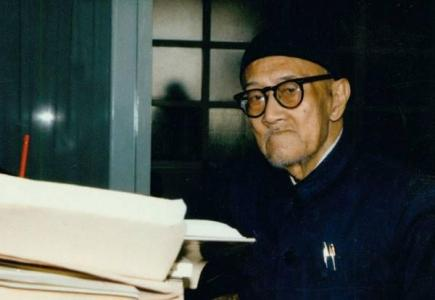

梁先生主要是一位现代“儒家”复兴运动者。或者我们应称他为一位实行者,实践者,社会运动者。他本人似乎也如此自许。他终身致力于中国和世界的“公益”。他就像孔子、王阳明,以救世思想为主。

梁先生本来是一位佛教徒,而且对唯识宗、瑜伽宗的哲学有很大贡献。同时也不能否认梁先生的主要方向是复兴中国文化与儒学。我们也一定要承认他是“一辈子拼命干的”实践者、活动家。还不尽于此,他在别的领域——如政治,甚至艺术方面——也有成就。他“骨子里”是一位“运动者”。就是说,他与甘地比较相近,而不是一位像德国的海德格尔或中国的熊十力那样,专门搞正式学术的单纯的哲学家。

梁漱溟青年时代最戏剧性的一幕,是他声言信仰佛教,决定终身不婚。此刻又展现出梁济不寻常的教子方式。当时梁漱溟的母亲卧病垂危,流着泪紧握他的手,企图使他回心转意。第二天,梁济写了一张便笺,告诉梁漱溟说母亲的哀求是出于病痛难愈与欲抱孙子的私心,深怕他会顺从母亲的哀求,成了过分“柔纤委靡”之人,若这样则大非梁济之所愿。

诚然,1912到1915年间,梁氏父子也闹过“意气激昂”的争辩,彼此大吼大叫,争论西方文化的影响与梁漱溟的佛教倾向(这两样梁济都认为有害无益),但梁济从未搬出他家长的地位。再说,既然梁济往常总是鼓励他儿子要坚持并实践原则,他就不能公然命令梁漱溟服从他。这对父子宛如照镜子一般彼此对立。就是在这段期间梁济下定决心,他要自行为传统中国文化殉道。

这段时期梁漱溟的人格正在确立。当梁济最终于1918年自杀以殉中国文化,他儿子的人生格局与人格也从此坚定不移。梁济并不认为他的自杀只是为了展现君子愿为天下苍生与道德原则牺牲而已。进一步地,他还希望他的行动能激励大家“说到做到”,或像美国俗谚说的“拿出实际行动来”(Put your money where your mouth is),要大家真正去实行原则,不要只供奉在那里。

梁济的一生不断践行这个原则,他于1918年底自杀实为一曲终了的最后一声高亢。对梁漱溟来说,就算没有梁济这最后的训诲,他也早已坚定不移,终身孜孜矻矻地实践他自己宣称的道理,苟益于天下苍生则不惜牺牲自己。虽然父亲的殉道促使梁漱溟日后将传统中国文化奉为圭臬(这从梁济自杀的第二年就能看出端倪),但他的基本性格——他终身对行动主义的爱好——早在此之前就已成形。

梁漱溟日后思想上近于王阳明与泰州学派,他之受杜威(John Dewey)吸引,以及他终身奉行“表里如一”的原则,皆源于他自幼所受剑及履及的行动家之熏陶。

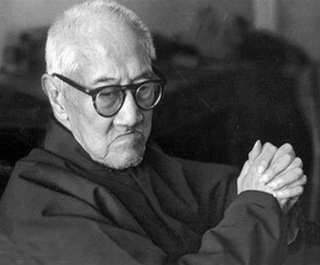

梁漱溟一辈子过着寒酸士绅的生活,这一点也很像他的父亲。他大部分成年后的生涯都住在临时的居所,或寄人篱下,或奔波于旅途。他的生活极端朴素。他不只不抽烟、不荤肉、不喝酒、不饮茶(他常常以热水代茶),甚者,他曾对我说过,他对生活庶几无所求。他唯一的娱乐,就是京戏,正如前文所述,这也是从他父亲那儿承袭来的。

梁漱溟是著名的爱国民主人士。他与同时代的志士仁人一样,为民族独立、为国家富强积极追求探索。他曾醉心于西方政治制度在中国的实现,先赞成“君主立宪”,随后又加入同盟会,投身辛亥革命,后来他转入从中国传统文化中寻求改造旧中国,建设新中国的“路向”。

他认为中国是“伦理本位,职业分途”的特殊社会形态,必须从乡村入手,以教育为手段来改造社会,并积极从事乡村建设的实践。但由于他认为中国缺乏阶级,不赞成用暴力革命解决中国社会问题,到头来他虽付出“一生心血、全副肝胆”的努力,仍没有也不可能实现他的宿愿。新中国建立后,他“醒悟”到自己走的是改良主义的道路,是行不通的。

抗日战争爆发后,梁漱溟坚决主张团结抗日,一致对外,提出“一多相容,透明政权”的主张。他对国民党顽固派制造摩擦、挑起“党争”、破坏抗战,忧心如焚。为联合中间势力,形成政团力量,促进联合抗日,梁先生发起参与组织“统一建国同志会”,又是“中国民主政团同盟”的发起人和组织者之一。1941年,在《光明报》发表民盟成立宣言和政治纲领,明确主张“实践民主精神,结束党治”,“厉行法治,保障人民生命财产及身体之自由”。

1943年,梁先生对国民党当局“民有痛痒务掩之,士有气节必摧之”的独裁专制极为不满,断然拒绝参加国民党一手操办的所谓“宪政实施协进会”。1946年梁先生任民盟秘书长,积极参加了当时的政治协商会议,同其他民主人士一道为争取国内和平做了不少有益的工作。解放前夕,梁漱溟拒绝参与国民党策划的假和谈,在重庆等待解放,1955年,他发表告台湾同胞书,呼吁“台湾同胞归来欢聚”,使“祖国统一达到完整无缺”。

梁漱溟曾被形容成各式各样的“XX主义者”,我则认为他主要是一位“儒家主义者”(Confucianist)——虽然如前文所述,近来又有人声称他骨子里是佛教徒。梁漱溟接受儒家的称号,并在私下维持着他对佛教的信仰,他也自认为是一位马克思主义者,还极为欣赏道教,亦很尊敬基督教。也就是说,他绝不是一位排他主义者。

不过,倘若我们都同意他的性格与生平的核心是行动主义,那么还是应该说,他行动主义的原则依然是儒胜于佛。而我还敢预测:即使再过一百年,他的历史形象仍会是一个有思想的活动家,一个中国的甘地,而不仅是一个哲学家。