南怀瑾:亦儒非儒,是佛非佛

2018-04-18 青野龙吟

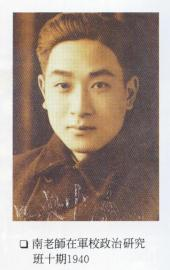

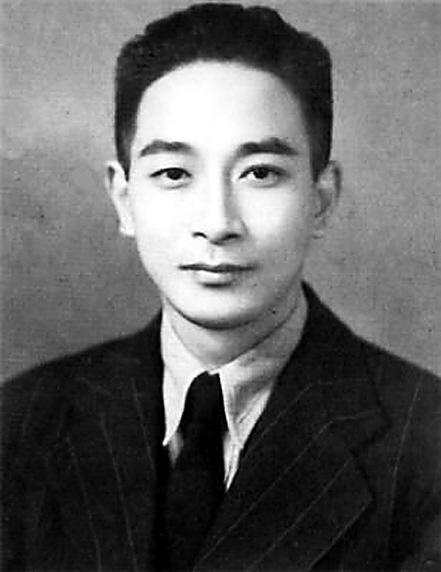

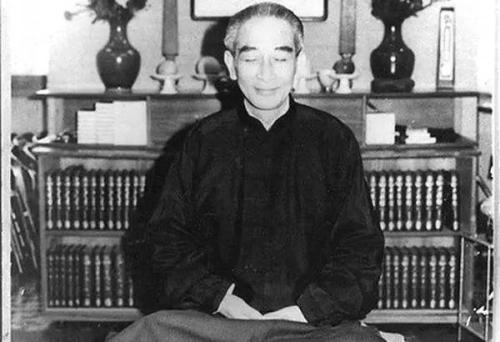

南怀瑾(1918年3月18日—2012年9月29日),出生于中国浙江温州,中国当代诗文学家、佛学家、教育家、中国古代文化传播者、学者、诗人、武术家、中国文化国学大师。历任台湾政治大学、台湾辅仁大学及中国文化大学教授。

南怀瑾生前著作多以演讲整理为主,精通儒、释、道等多种典籍,全身心致力于中国传统文化的建设与传播,其出版代表作诸多,比如有《论语别裁》《孟子旁通》《原本大学微言》《易经杂说》等共计三十多册,且被人们翻译成八种语言流通世界各地。

1918年,南怀瑾诞生于浙江温州乐清的一个世代书香之家,从孩提时起即接受严格的传统蒙馆教育。到十七岁时,南怀瑾除精研儒家四书五经外,涉猎已遍及诸子百家,兼及拳术剑道等多种,同时苦心研习文学历史、书法、诗词曲赋、医药卜算、天文历法诸学,每得其精髓而以为乐,从小就是位孜孜以求的好学青年。

正应了《论语》里所说的“古之学者为己、今之学者为人”这句话,南怀瑾虽说有着深厚的家学渊源,但是自小其祖母、父辈们并没有要求这位“南门独子”,将来能够显达一方或者富贵荣耀,相反其祖母还对其说:“读书可以,但不要做官”,其父更是要求很低,只要能够养活自己平安度过一生,即使不读书也可以。

这些看似很平常的家教,对南怀瑾生平,一贯看淡名利与浮华,应该是起着积极的影响,使得后来南怀瑾在正处于“风华正茂书生意气、跃马边陲一呼百应”之时,却能幡然醒悟,此种能力非一般人所能及也。因此后来曾经有人,向南怀瑾提出应如何教育孩子的问题时,南怀瑾回答的只有四个字“卓尔不群”,其含义就是要根据每个人不同的秉性和天赋进行“因材施教、因势利导”。

南怀瑾作为一代大师,集“经论三大教、出入百家言”纵横古今、博融东西之学于一身,却连个像样的文凭也没有,更有甚者、曾经有许多国际名牌大学,要冠以南怀瑾为名誉教授、博导之类的荣誉都被一一谢绝。南怀瑾宛然笑曰:“我才不受这个骗”。因此一些所谓科班出身的学者,往往藉此对南怀瑾的著述和学术产生疑问,并吹毛求疵者亦有之。当然对于著述中的一些“硬伤”之处,根据朱清时教授的回忆,南怀瑾都能及时负责的予以针砭和纠正。故南怀瑾有句名言:“肯以本色示人者,必有禅心和定力,所以伪名儒还不如真名妓”。

南怀瑾正是以其一贯的本色示人。南怀瑾在书中说过,中国传统文化有三道之学:君道、臣道、师道。在上古,夏、商、周三代,作帝王或者诸侯、士大夫们都有身兼(作之君、作之师、作之亲)的任务和标榜,而师道超越以上两者而独立存在,是在周朝中叶以后的事情。这里是其明显的“分水岭”,应该是(公天下和家天下)本质意义的不同。从领略部分南怀瑾学术研究的成果开始,谈谈其现实价值和意义。

自从南怀瑾的著作上重新认识《论语》;让孔子更近于真实、平凡和可爱。《论语》作为孔子和他的学生在日常学习生活中的言语对话,以及处理时务的记录,共分上论和下论。曾经在几十年前有人提出《论语》的编排次序有问题,想邀请南怀瑾一起参与重新排序。后南怀瑾经过仔细反复的研究后,发现并不存在次序排列的问题,相反它的连贯性很具有“艺术性”,因而也就及时的制止了一场“闹剧”。

南怀瑾正籍于此,通过以经解经、经史合参的方法,加以个人的修证所得,通过《论语别裁》为绝大多数人还原了平凡、可爱和真实的孔子形象。毋庸置疑孔子是得了道的人,南怀瑾对于形而上本体的认识清楚的很。

基于这点南怀瑾先后讲了《原本大学微言》、《孟子旁通》等;完成了儒家系列的学术研究,并在内涵和外延上反复作了比较和论述,使其在学问研究方面,始终保持不变的中心思想;所谓“天得一而清、地得一而宁、文王得一而天下平”让读者犹如醍醐灌顶、茅塞顿开之感。原来在中国固有的人文领域里面,本来就包含了对宗教、哲学的信仰和实践方法,儒家和道家在秦汉以前本来就是一家。包括诸子百家等等,构成了中国的整个人文哲学体系内容。

南怀瑾认为,一个国家被灭掉,还可以复国,但是一旦文化衰亡就万劫不复了。中国文化最早出现断层是在秦末以后,而所谓的焚书坑儒的罪过还并不大,关键是西楚霸王一把火烧了“阿房宫”。一直到汉武帝时期,这段时间是断层的。而后来发展出来的儒家思想,有相当内容是董仲舒“独尊儒术”以后,汉儒们经过考据而有所增废,后被称谓(汉学)的一部分,到宋明理学发展起来的时候,孔子就已经被误解的很深了。

而这种以“平时静坐谈心性、临危一死报君王”的“三纲五常”的腐儒思想和误解,并以“朱、程”为代表的儒学释义和理学思想,一直统领着历代王朝上千年之久。法久弊生、自然就成了后世被打倒的前因;结果好端端的孔圣人便被抬出来“鞭尸”了。

在南怀瑾的《论语别裁》里,孔子的教育方法和对象是因人而异的,孔子对教育时机的洞察和把握也是“手眼通天”和多变,并且孔子在日常起居生活中,显得活泼而又有生机,譬如:“子之燕居申申如也、夭夭如也”并不像后世理学家们,所表现的那么严肃和不通人情,以致把孔子塑造成不食人间烟火的“圣人”,而最终把儒家学问推向了“灭门”之路。

南怀瑾这种不带任何个人偏见的导读方法;根据自身修证的经验;运用经典的前后对照与经史合参并举,把儒、释、道三家作了充分的对比和互通,此引人至胜的学问手法,着实开创了当今“述而不作”的新风。这种能让现代普通的中国人,看了后能够接受的《论语》;和儒家思想的普世教育价值方面,以及在继承传统经典的贡献方面,真能与鸠摩罗什法师的功德相媲美。

南怀瑾与其独特的智慧功德和传统文化功底,为我们开启了通往经典宝库之路,主要的目的无非是百川归大海,让现代的国人有一个正确的人生价值依沽,只要是真实的东西;看起来一定是平凡的;而正因为它真实和平凡才显得可爱。假如能对读者了解“心性”方面更有帮助的话,那它的价值和意义就更深远了。

南怀瑾用佛法的真谛实践人生的价值,阐析人性的诟病与高贵。其生前常感叹,最怕接触学佛的人;学了点佛以后,一看满脸的佛相、满嘴的佛话。南怀瑾曾经公开的说自己没有资格称谓佛教徒,从这种谦虚里我们发现,其实南怀瑾担心的是,把学佛变成了一种“形式和迷信”。

南怀瑾花了一辈子的时间,通过对儒、释、道三家学问的演绎和归纳,最终的目的无非是告诉人们:东方有圣人,西方也有圣人,此心同此理亦同的道理。而从“平凡”到“高贵”并不存在边际问题,所谓“百尺竿头更进一步”,还是要回到平地上来,总不能悬空挂着。

因此做到了“大平凡”就是“最高贵”;南怀瑾临终的这一示现,就说明了这一道理。而所谓的“凡夫”恰恰是不甘于平凡者的代名词。人类对于真理的诉求从来没有缺少过热忱,只是当时代的脚步,不得不再次让人们重新审视自己的行为时,才发现我们离真理(大平凡)相去已经甚远。当我们甚至已经没有智慧,去发现自己的错误和改正错误的能力时,那将是整个人类的灾难。

南怀瑾这一辈子,从玩索而有成者到马不撤蹄的为法而忘躯至圆寂,真正实践到从“平凡”到“高贵”的最好人生“答卷”。南怀瑾对人生阐述就是“儒释道合一境界,大度看世界;技在手,能在身,思在脑,从容过生活”。