章太炎——民国风骨第一人

2018-01-29 青野龙吟

鲁迅在临终时回忆其师章太炎:“考其生平,以大勋章作扇坠,临总统府之门,大诟袁世凯包藏祸心者,并世无第二人;七被追捕,三入牢狱,而革命之志终不屈挠者,并世亦无第二人。这才是先哲的精神,后生的楷模。”

章太炎(1869年1月12日—1936年6月14日),浙江余杭人。原名学乘,字枚叔(以纪念汉代辞赋家枚乘),后易名为炳麟。因反清意识浓厚,慕顾绛(顾炎武)的为人行事而改名为绛,号太炎。世人常称之为“太炎先生”。早年又号“膏兰室主人”、“刘子骏私淑弟子”等,后自认“民国遗民”。清末民初民主革命家、思想家、著名学者,研究范围涉及小学、历史、哲学、政治等等,著述甚丰。

对于大多数读者来说,章太炎是个既熟悉又陌生的名字。熟悉是因为人人都知道他是中国近现代著名的革命家、思想家,陌生是由于其文字晦涩艰深,长期以来对他的研究相对比较寂寞。虽然他的文字难懂,但人们却爱演绎“章太炎甘愿当疯子”的轶事,尤其他反袁的经历——“当听到有人说他是‘疯子’和‘神经病’时,他非但不以为忤,还赞成对方的说法,自认是神经病,且希望他的同志、朋友,都能带点神经病。”

章氏的思想受到多方影响,因为变化的历程相当繁复,依其《菿汉微言》中的自述,是以“始则转俗成真,终则回真向俗”十二字予以归结。大抵而言可以光绪二十四年(1908年)著成《齐物论释》为界。在此之前,章氏先习朴学、诸子学以及西方进化论和社会学,在因苏报案入狱之后,则改习法相宗,而后思想便以唯识学为尚,认为先秦诸子之学皆不足比拟,固可谓“转俗成真”。

自《齐物论释》著成之后,章太炎因齐物思想的启示,不再仅以唯识为唯一标准,转而认为凡“外能利物,内以遣忧”之学皆有价值,开始对古今中外的学术思想进行重估。即进入“回真向俗”的境界。形成章太炎思想的背景主要来自四个渊源:一为受乾嘉学派考证学的影响,讲求客观实证;二为跟随晚清诸子学兴起的潮流,对荀子、庄子、老子三家思想加以揄扬,尊子贬孔;三为受到严复的影响,在其早年的文章中尤其多以进化论作为理论架构;四为佛学,尤其是佛学中的唯识论,是章氏后期思想的支柱,使其思想体系中充满个体主义、相对主义的色彩。除了这四大渊源外,顾炎武、王夫之的民族思想,章学诚、戴震、孙诒让等人的思想也对章太炎具有相当的影响力。

对于章太炎先生,鲁迅先生说他是个“有学问的革命家”,当代学者陈平原说他是个“有思想的学问家”,更多人直接冠之以“国学大师”的称号。最近二三十年,随着研究成果的积累,学界开始重新反思出身于中华传统的晚清民国学人在西潮冲击之下的思考与应对之道,康有为、梁启超、廖平等都得到了前所未有的关注,章太炎即是其中特别重要的一位。

1869年1月12日,章太炎出生于浙江余杭一个地主家庭。1894年,甲午战争中国被日本侵略者打败,在民族危机深重的刺激下,章太炎毅然走出书斋,听到康有为设立强学会,“寄会费银十六圆入会”。并于1896年来到上海,担任《时务报》编务,也从此开始了自己革命者、思想者的一生。他一生“瞻顾民族之前途”,最终却只能是一个孤独的批判者。1936年,章太炎因病去世。鲁迅先生曾写过一篇纪念先师的文章:“太炎先生虽先前也以革命家现身,后来却退居于宁静的学者,用自己所手造的和别人所帮造的墙和时代隔绝了。”这段话写在文章的开头,却是章太炎晚年孤独寂寞的写照。

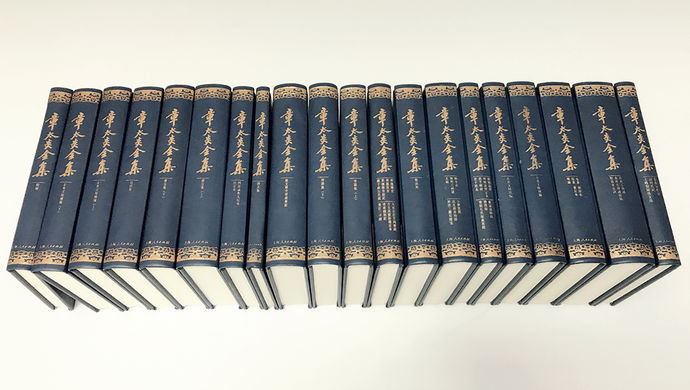

章太炎撰著宏富,留存下来的文字涉及经学、史学、文字学、医学、佛学、西学等各个领域。一方面,使革命之风遍及华夏,民主之观念深入人心;另一方面,承接清代汉学,下启近代新学术,流风至今不衰。他对近现代中国政治、学术、文化的发展都具有巨大的影响,他的著述也已经成为我国宝贵的学术文化遗产。

章太炎先生是浙江人,性格刚硬酷烈,不亚于湖南那一群铁血书生,他的学术和脾气是有传承的,远可以上溯到顾炎武、黄宗羲,近能够继承他的师傅俞樾,祖师爷曾国藩。学术只是他们的小术,经济天下才是他们的大道和本愿。

到他去世时,世人只知道他是国学大师,却忘了他是革命先驱、民国元勋,因此,他的弟子鲁迅先生,在去世前10天,还挣扎着写下《关于太炎先生二三事》——“考其生平,以大勋章作扇坠,临总统府之门,大诟袁世凯的包藏祸心者,并世无第二人;七被追捕,三入牢狱,而革命之志,终不屈挠者,并世亦无第二人:这才是先哲的精神,后生的楷范。”

鲁迅言下之意——章太炎先生作为革命家的伟大,远超过他作为学术宗师的伟大。

章太炎在当时有个著名的外号,叫做“章疯子”,他的政论往往偏激极端,惊世骇俗;他的脾气横行国内,谁的帐都不买,平时最大的乐子,就是怒骂康有为,贬低孙中山,讥讽康有为要做“邪教教主”,嘲笑孙中山的会党是乌合之众,孝子贤孙。当时有家报纸的主编非常讨厌他,发表他的文章和观点,都得加个标题——“章疯子又发疯了!”偶尔赞同他的观点,就写——“这回章疯子居然不发疯?”

戊戌变法之后,章太炎既对清朝统治不满,又同情康、梁;既孕有民族思想,又没有转向革命。他提出了“客帝”和“分镇”的课题,认为满洲贵族,是客帝;中国的“共主”应为“仲尼之世胄”。只要清朝皇帝承认过去民族压迫的错误,拥护孔子后裔,做“虚君”,自己退居为齐桓公、晋文公般的霸主,发愤自强,那么反满情绪可以平息,可以防止“逐加于满人,而地割于白人”。“分镇”也是章太炎在外国侵略、清政腐朽的情况下提出的一种改良设想。认为政治危急之际,“犹赖有数镇稍自奋起,足以扶危而定倾”。因此,不能削弱藩镇,而“甘心于白种之陵籍”。藩镇和立宪政并不矛盾。“板荡之世,非得藩镇以尊攘,则宪政不立”。他举明治维新为例,“若皇德贞观,廓夷归章,示民版法,陶冶天下,而归之一宪,藩镇将奔走趋令,如日本之萨、长二藩,始于建功,而终于纳土,何惠自擅?”此后,进而指出:“瓜分而授之外人,孰与瓜分而授之方镇。”他反对满洲贵族统治的丧权辱国,而对汉族地主阶级还存幻想。他向往的还是明治维新式的“革政”。在旅台期间,他曾将所写论文汇成《訄书》。光绪二十五年5月,由基隆去日本,7月下旬,由日返国。

章太炎认为共和政体不如专制政体。章太炎阐述的,有三层意思:代议制的民主共和政体不能行之于中国;政党与议员勾结,这种共和政体还不如专制政体为宜。结论是建立共和政体只能是不得已之举。认为清朝推翻后,中国还是行专制政体为好。章太炎早年在日本主编《民报》时,曾主张社会主义,与片山潜等日本社会主义者过从甚密,并由此反思西方的进化论及现代文明,撰写了《俱分进化论》、《五无论》等著作。

章太炎是近代中国国学大师,也是学者型的资产阶级革命家;但学术与政治毕竟不同,政治方面,章太炎确有他的局限,这些局限在辛亥革命及民国初年表现得很明显。章太炎的一些主张与孙中山不同,但他仍是一位有功于辛亥革命的民主革命宣传家。