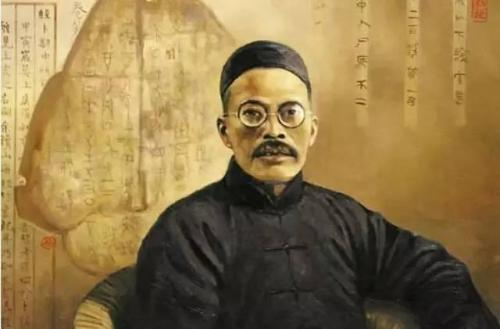

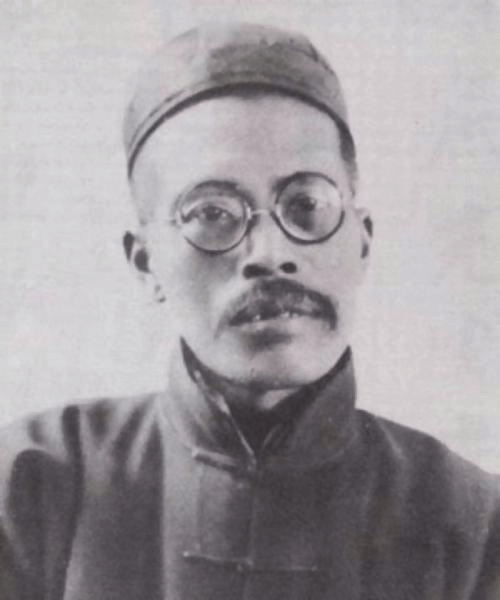

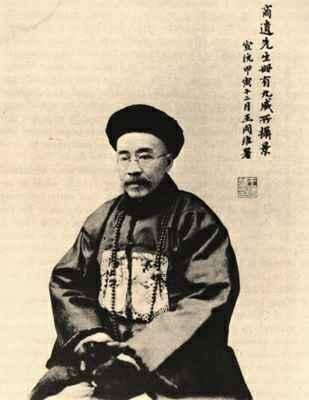

王国维——老实得像火腿一样的国学大师

2018-01-12 青野龙吟

王国维(1877年12月3日-1927年6月2日),初名国桢,字静安,亦字伯隅,初号礼堂,晚号观堂,又号永观,谥忠悫。汉族,浙江省海宁人。王国维是中国近、现代相交时期一位享有国际声誉的著名学者。

王国维早年追求新学,接受资产阶级改良主义思想的影响,把西方哲学、美学思想与中国古典哲学、美学相融合,研究哲学与美学,形成了独特的美学思想体系,继而攻词曲戏剧,后又治史学、古文字学、考古学。郭沫若称他为新史学的开山,不止如此,他平生学无专师,自辟户牖,成就卓越,贡献突出,在教育、哲学、文学、戏曲、美学、史学、古文学等方面均有深诣和创新,为中华民族文化宝库留下了广博精深的学术遗产。

王国维的死是20世纪文化界最大的公案之一。人们一面惋惜,一面怀念着王国维生前的璀璨成就。他的学问就像一颗大宝石,每个切面都发出耀人的光芒。梁启超称他是“不独为中国所有而为全世界之所有之学人”,郭沫若评价他:“留给我们的是他知识的产物,那好像一座崔嵬的楼阁,在几千年的旧学城垒上,灿然放出了一段异样的光辉。”

这样一位国学大师,却是最其貌不扬的。当年王国维在北京招国学研究生的时候,全国各地的学生纷纷来到清华大学,都想看到日夜思慕的导师王国维。大家都在教室里盼望着,进来的是什么样一个风流倜傥的人物?踏进门来的王国维使大家很吃惊,这就是我们仰慕的伟大的国学大师?面色发黄,八字胡,头戴瓜皮帽,身后拖着一根小辫子。看起来甚至很丑陋。但等王国维一张口,一说话,一发表自己的学术见解,就把这些学生领到了一个从来没有过的新境界、新学问、新天地!这时候,同学们都会由衷地佩服他。

当年与王相识的鲁迅曾说他“老实到像火腿一般”,胡适也曾直言不讳地说王国维“人很丑,小辫子,样子真难看,但光读他的诗和词,以为他是个风流才子呢!”正应了那句“人不可貌相,海水不可斗量”的古训,此人肚子里的学问,可谓如江河湖海,浩瀚无涯,并世罕有其匹。

王国维最为人所熟知的还是其“治学三境界”。他在其毕生心血之作《人间词话》里说:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:‘昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路’。此第一境也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处’。此第三境也。”

在清华园任教两年多时间里,王国维的指导范围主要在经学:书、诗、礼;此外,尚有训诂、古文字学、古韵;上古史;中国文学等。受业弟子徐中舒对王国维当年学术指导的情形有过生动的描述:“先生谈话雅尚质朴,毫无华饰。非有所问,不轻发言;有时或至默坐相对,热卷烟以自遣,片刻可尽数支;有时或欲有所发挥,亦仅略举大意,数言而止;遇有疑难问题不能解决者,先生即称不知,故先生谈话,除与学术有关系者外,可记者绝少也。”试想当时师生默然对坐之情景,不免有些尴尬与沉闷。王国维对学术指导工作仍然十分严谨。

王国维在教育学研究方面,做了大量有益的工作。19世纪末20世纪初,他站在维护新学与西学的立场上,提出了一些资产阶级的教育观点,反映了当时中国一批先进的知识分子倡导引进西方思想,通过改革教育来振兴中华的热望。他提出了关于教育宗旨、知识论、高等教育、学校管理等方 面的一系列论述,尤其是在中国教育史上第一个明确提出了培养完全人格的体、智、德、美四育的教育主张,还提出了“完全之知识”的论述及师范教育、高等教育 方面的论述,对中国近、现代教育制度的建立及教育思想的发展,均产生了一定的影响。

其去世后,清华研究院同仁请陈寅恪为王国维撰写碑文。陈为王国维写下墓志铭:“先生之著述,或有时而不章;先生之学说,或有时而可商,惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀与天壤同久,共三光而永光。”

在经济高速发展的中国,倡导国学的各种声音越来越多。2009年,继人大、北大成立国学院之后,清华大学也组建了国学院,将不断升温的国学热推向了又一个高潮。复建已两年,意欲复兴的新国学研究院仍在跋涉之中。在学术造假与腐败频发的今天,重现四大导师的辉煌,这种良好的愿望似乎更像是奢谈,遂而人们产生今不如昔的情绪,更加怀念那个有着大师的时代,谈论那个仅仅存在4年的国学院,谈论那些学术薪火代代传的精神。

王国维作为一代大学者,平生钻研学问而无穷尽,他平日不介入政治圈子,不营生计,不交权贵,不慕荣华,不图享受,平日深居简出,生活简朴,虽交游不广,然与同时代之学术界人士有广泛接触,除与罗振玉、缪荃荪、沈曾植等人交流学术,交往较密,其《书信集》所收书信中就有与数十位学者的论学通信,他还与日本、法诸国学者有很多的学术交流。做学问是他一生的全部工作和事业,他以其杰出的贡献在国内外学术界有着独特的地位。

王国维是中国近代最后一位重要的美学和文学思想家。他第一个试图把西方美学,文学理论融于中国传统美学和文学理论中,构成新的美学和文学理论体系。从某种意义上说,他既集中国古典美学和文学理论之大成,又开中国现代美学和文学理论之先河。在中国美学和文学思想史上,他是从古代向现代过渡的桥梁,起到了承上启下,继往开来的作用,被誉为“中国近三百年来学术的结束人,最近八十年来学术的开创者”。

在史学上,王国维是新史学的开山,其古史新证、二重证据法开拓了史学的新向度,其于上古史、唐史、宋史等古史的研究,于历史地理的种种发明,于历代文物的精心考证、于敦煌学的拓荒,无不展现了王国维卓越的史学才能与博大的堂庑。在古文字、语言学方面,王国维于甲骨文、金文、简牍文、石经等呈功赫赫,丰碑巍峨;于传统的《说文》学、训诂学、音韵学、版本目录、校勘学,皆渊萃卓如;且纯熟地以小学沟通学术之林,为王国维治学中的一大法宝。

不仅在做学问方面讲究独立,王国维的为人也同样追求个性,不为人拘。在受西学浸染极深的清华校园,王国维头戴白棉布瓜皮小帽,穿大袍,勒条粗布腰带,典型的冬烘先生模样,而目,他顶着一条辫子(那是在辛亥革命后重新续起来的)。王国维的辫子留得不合时宜,却也并非是为忠君而留——溥仪的辫子己经剪掉了。看来,保存一点对传统文化的纪念,作为与现实生活抗衡的文化品格象征,才是这条辫子存在的意义。

这种欲以一己之坚贞持守与社会相对抗的想法,如果仅就个人品格而言,自然有其可敬的一方面,但从整个社会的发展趋势而言,则又显得极为愚执可怜。这种带有极浓重的悲剧色彩的选择,也注定了王国维在悲剧中度过他的后半生。