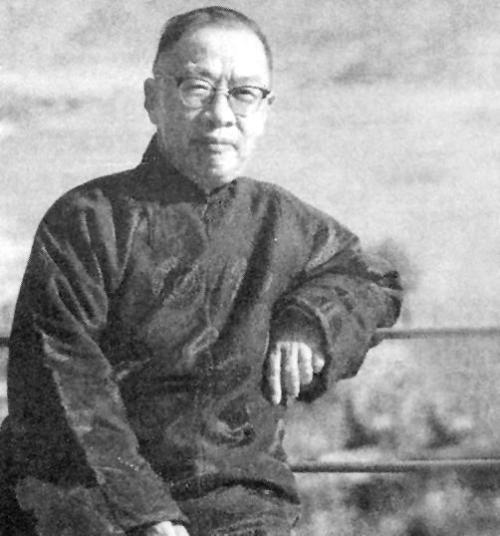

中国最后一位士大夫——钱穆

2018-05-24 青野龙吟

钱穆(1895年7月30日—1990年8月30日,享年95岁),男,字宾四,笔名公沙、梁隐、与忘、孤云,晚号素书老人、七房桥人,斋号素书堂、素书楼。江苏无锡人,吴越太祖武肃王钱镠之后。中国现代著名历史学家、思想家、教育家,中央研究院院士,故宫博物院特聘研究员。中国学术界尊之为“一代宗师”,更有学者谓其为中国最后一位士大夫、国学宗师,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。

1930年因发表《刘向歆父子年谱》成名,被顾颉刚推荐,聘为燕京大学国文讲师,后历任北京大学、北平师范大学、西南联大、齐鲁大学、华西大学、四川大学、云南大学、江南大学教授。1949年南赴香港,创办新亚书院(香港中文大学前身)。1967年迁居台北,任中国文化学院(今中国文化大学)史学教授。1990年在台北逝世,1992年归葬苏州太湖之滨。

钱穆著述颇丰,专著多达80种以上。他毕生弘扬中国传统文化,高举现代新儒家的旗帜,在大陆、香港、台湾都产生了巨大的影响。代表作有《先秦诸子系年》、《中国近三百年学术史》、《国史大纲》、《中国文化史导论》、《文化学大义》、《中国历代政治得失》、《中国历史精神》、《中国思想史》、《宋明理学概述》、《中国学术通义》等。此外还有结集出版论文集多种,如《中国学术思想史论丛》、《中国文化丛谈》等。

钱穆是一步一步靠自学铸造辉煌的典范,他从20世纪初期的江南乡村走出来,靠自学成为当时北京大学最著名的三教授之一。

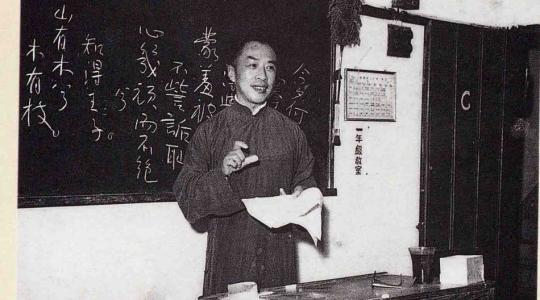

钱穆是一位杰出的教育家,他做过小学教师、中学教师、大学教授,又成功地创办新亚书院——香港中文大学的前身。他的弟子遍及海内外,邓广铭、何兹全、严耕望、余英时等钱门学子也已誉满学界。

钱伯圭系当时的革命党人。他见钱穆聪敏早慧,就问他:“听说你能读《三国演义》?”钱穆作了肯定的回答。老师便借此教诲道:“此等书可勿再读。此书一开首即云:‘天下合久必分,分久必合,一治一乱’,此乃中国历史走上了错路,故有此态。若如今欧洲英、法诸国,合了便不再分,治了便不再乱。我们此后正该学他们。”此番话给当年的钱穆以极大的震动,日后他在回忆此事时说:“余此后读书,伯圭师此数言常在心中。东西方文化孰得孰失,孰优孰劣,此一问题围困住近一百年来之全中国人,余之一生亦被困在此一问题内。”

钱穆最高的文凭仅为高中(尚未毕业),完全是靠自学成才的。1930年,因顾颉刚的鼎力相荐,才使他离开乡间,北上燕京大学,开始任国文系讲师。

钱穆到北大任教,客观地说,除了顾颉刚的鼎力相荐,这与文学院长胡适的首肯是分不开的。钱穆在苏州时,曾与到苏州中学作学术演讲的胡适见过一面。当时胡适是他时时充满敬意、景仰不已的一代学人。钱穆对诸子学的研究,有不少得益于胡适的启发。而胡适对钱氏也“尊重有加”。钱穆在北大史学系讲中国上古史(先秦史),有人问胡适关于先秦诸子事,胡适总是说可去问钱穆,不要再问他。

北大学风自由,教师在课堂上提出自己的观点,学生常设疑问难,竞相争论。当时学术界讨论老子问题日趋热烈,胡适主张老子在孔子前,因孔子曾问学于老子;而钱穆、顾颉刚则主张老子在孔子后。三位先生在课堂外大家互相讨论学问,是朋友;在课堂中则把自己的学术主张灌输给学生,并且当众批评对方的观点。比如胡适对钱穆的《刘向歆父子年谱》的考据谨严,十分佩服,常常对学生们做义务的宣传;但是,在课堂上,他对钱穆等人的关于老子和《老子》一书的时代论争,却也慷慨陈辞,奋力抨击。钱穆在讲课中,也随时联系批评胡适的一些论点,常说:“这一点胡先生又考证错了。”学生们或主胡说,或赞钱说,彼此争论不断。

傅斯年曾是国学大师黄侃门下的高足,也是胡适最得意的学生之一。30年代,钱穆任教北大时,即与傅斯年相识。钱穆与他在学术观点上又是同不胜异的。在钱穆看来,考古派迷信地下出土材料而将古代典籍抛之脑后,这做法与疑古派一味疑古、否定典籍同样有害,甚至有过之而无不及。在西南联大时期,随着钱穆自己史学理论体系的日渐成熟,对史料考据派进行了全面批评。为此,作为学派领袖的傅斯年对钱穆的攻击自然不会高兴。北大复校,钱穆不在被邀之列,这恐怕是重要原因之一。二人终于未能成为真正的“同道”。至此,钱穆告别了北大,与傅斯年分道扬镳了。

由于钱穆早已名重学林,所以各高校争欲聘请。他往返于各地之间,在几个大学讲学著述;1947年,家乡的江南大学正式成立,应荣德生先生之邀,翌年春,出任江南大学首任文学院院长兼历史系主任一职。1949年国民党政府退守台湾,钱穆虽没有赴台,却也因为忧心时局,与不少知识分子经广州去了香港。

钱穆虽在港办学,并没有断开与台湾的联系。随着蒋介石在台政务与各项文化建设逐渐展开,钱穆多次受邀赴台讲学,传授中国文化与历史精神。抗战时,钱穆就数度于四川晋见蒋介石,谈及理学与历史。

蒋介石托钱穆编写《清儒学案》,邀他到重庆中央训练团演讲,素有交情。钱穆创办新亚书院后,蒋介石不但亲自邀请钱穆去台一叙,而且由宋美龄、蒋经国招待,同时指示台湾行政当局每月拨给港币3000元,供新亚纾解资金困境。前后达4年,直到耶鲁大学提供新亚书院补助为止。1950年之后,钱穆大约每年受邀到台湾演说或与蒋介石小叙。蒋经国多会作陪。钱穆曾考虑在台兴办新亚书院分校,但因未获国民党支持而不了了之。

1963年,香港政府邀请新亚书院、崇基书院、联合书院合并组成一所新大学——香港中文大学。中文不是语文的意思,而是文化之意。据说当时想了很多名字—中国大学,中华大学,最终还是钱穆坚持,“不如叫中文大学”。

钱穆还坚持必须由中国人担任校长,为此曾与港英政府斡旋良久,“(我)所争乃原则性者,他日物色校长人选,余决不参一议。”当时港英政府派来商议的英国人富尔敦,通粤语,读中国书,曾说钱穆“君心如石,不可转也。”当时,钱穆期待的是,自此中文在香港再不受轻视。

“山岩岩,海深深,地博厚,天高明,人之尊,心之灵,广大出胸襟,悠久见生成,珍重,珍重,这是我新亚精神。”这首广为流传的《新亚校歌》,歌词是钱穆亲自写的。“香港原来是殖民地社会,钱先生办了新亚,才有一个学校专门来研究中国文化、中国历史,这个影响很大。后来新亚成为香港中大的一部分,确实也有很重要的意义。”钱穆心心念念的,是中国在那个年代仍然无法统一,“他说作为中国人,我们怎么能不站在中国人的立场?”

钱穆先生是研究中国思想一位罕见而成就卓越的史学家,他研究中国历史与思想的方法为观察这个蜩螗的时代提供了广泛的视野。钱先生是极少数能与当代流行的思潮相抗衡的杰出学人,过去许多年来,钱先生透过他的著作一直是我的老师,虽然其他学者也在这种方式下教导我,但钱先生在引导我研究中国思想上则是为时最早而且影响最深的一位。