老子·《道德经》

2018-1-21 青野龙吟

《道德经》又名《老子》,是春秋时道家创始人老子的著作,记录了春秋晚期思想家老子的学说。是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》在前,《德经》在后,并分为81章。是中国历史上首部完整的哲学著作。 《德经》在前是谓先修自身心意,后《道经》是谓以身心精进,在体悟道之所传。

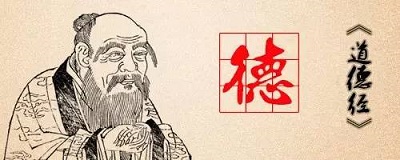

一、老子简介

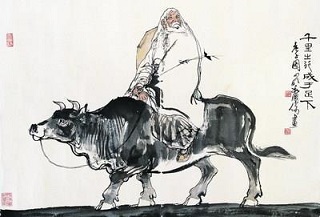

老子,姓李名耳,字聃,一字或曰谥伯阳。华夏族,陈国苦县厉乡曲仁里人,约生活于前571年至471年之间。是我国古代伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人,被唐朝帝王追认为李姓始祖。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,存世有《道德经》(又称《老子》),其作品的精华是朴素的辩证法,主张无为而治,其学说对中国哲学发展具有深刻影响。在道教中,老子被尊为道教始祖。

一、《道德经》前五章介绍

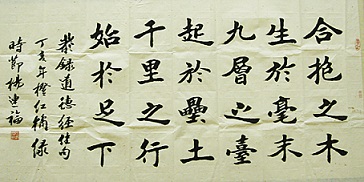

第一章 道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始,有名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼(jiào)。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

第二章 天下皆知美之为美,斯恶矣。皆知善之为善,斯不善矣。故有无相生,难易相成,长短相行,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。

第三章 不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见(xiàn)可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹, 弱其志,强其骨。常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为,则无不治。

第四章 道冲,而用之或不盈,渊兮,似万物之宗;挫其锐,解其纷,和其光,同其尘(chén,通假字“沉”),湛兮,似或存。吾不知谁之子,象帝之先。

第五章 天地不仁,以万物为刍(chú)狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐龠(tuóyuè)乎﹖虚而不屈,动而愈出。多言数穷,不如守中。

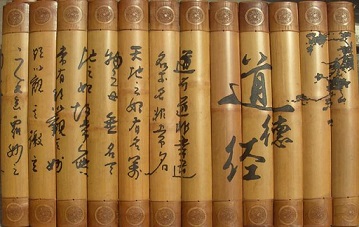

三、道德经注释作品

《道德经》是中国传统文化的重要组成部分,《道德经》的注释作品很多。

先秦至六朝:战国魏河上丈人、西汉河上公《老子河上章句》、西汉张道陵《老子想尔注》、晋王弼《老子注》

初唐至五代:唐玄宗《道德真经注》《道德真经疏》、杜光庭《道德真经广圣义》

两宋至元代:陈景元《道德真经藏室纂微篇》《道德真经注》宋徽宗《道德真经注》江徵《道德眞经疏义》章安《宋徽宗道德眞经解义》苏辙《老子解》吴登《道德真经注》

明代:憨山大师《老子道德经憨山注》

清代:黄元吉《道德经讲义》

现代:陈鼓应《老子今注今译》任法融《道德经释义》韩金英《内在小孩解道德经》

四、《道德经》创作背景

据文献记载,老子静思好学,知识渊博。他的老师商容教授知识过程中,老子总是寻根问底,对知识非常的渴望。为了解开自己的疑惑,他经常仰头观日月星辰,思考天上之天为何物,以至于经常睡不着觉。后来,商容老师“实乃老夫之学有尽。”推荐老子入周都深造。文献记载:”老子入周,拜见博士,入太学,天文、地理、人伦,无所不学,《诗》《书》《易》《历》《礼》《乐》无所不览,文物、典章、史书无所不习,学业大有长进。博士又荐其入守藏室为吏。守藏室是周朝典籍收藏之所,集天下之文,收天下之书,汗牛充栋,无所不有。”通过这段经历,老子积累了丰富的学识,也使他远近闻名。

老子生于春秋时期,当时的环境是周朝势微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹到民间疾苦,作为周朝的守藏史,于是他提出了治国安民的一系列主张。

函谷关的守关关令尹喜对《道德经》的成书也起了巨大作用,他少时即好观天文、爱读古籍,修养深厚。司马迁在《史记老子传》中记载老子“居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关(令)尹喜曰:子将隐矣,强为我著书,于是老子言道德五千言而去,莫知始终”,尹喜感动了老子,老子遂以自己的生活体验和以王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

五、老子新说

我们现在所见到的《道德经》,在战国时韩非子称为《周书》,在秦时《吕氏春秋·注》称为《上至经》,在汉时则直呼《老子》,《史记》始称“老子著书上下篇,言道德之意。”汉景帝以黄帝、老子义礼改子为经,杨雄《汉志·蜀王本纪》说“老子为关尹喜著《道德经》”,《边让老子铭》说“见迫,遗言道德之经。”可见,对老子文最早的称谓,是韩非子的《周书》。周时,晋国师旷称此举为“修《义经》”,周太子晋说是“立义治律”。

依据这些线索,我们很容易找到《周书》——老子文与两千五百二十年前周景王“铸无射”钟的关系:因为当时各诸侯国抄写铸在圆钟上的《周书》顺序和六书文字不同,造成流传到现在的汉墓帛书《德经》先于《道经》而其它传本《道经》先于《德经》,以及文字等差异的根本原因。其它理由无解。

六、《道德经》鉴赏及评价

《道德经》的主题众说纷纭,从不同角度解读,《老子》呈现出不同面相。两千多年的主流派是政体哲学或者管理哲学,如法家的韩非子就是从这个角度理解的。韩非子是法家的代表,他的理论基础是《道德经》;三国时期王弼也是这样,他从管理角度来解释《老子》;还有的从军事角度解读《老子》,比如《孙子兵法》;还有人说这是为人处世之道、生存之道,委曲求全,以柔克刚;《老子道德经河上公章句》从养生的角度来解读《道德经》,修炼元气然后得道;还有从成仙的角度来讲,中国的道教产生于三国,张鲁写《老子想尔注》,是后来五斗米教的经典。

《道德经》的思想解释,《吕氏春秋·不二》用了一个字为其定义,即“柔”字。《道德经》把中华民族的民族性通过《周易》、通过升华,以贵“柔”为核心,创造了完整的理想体系。用三个关键词概括《道德经》的思想体系:第一是“自然”,也就是事情本来的那个样子,自然之性,天生的。按照事物本来的样子生长,就达到了生命的最佳状态;第二是“无为”,不折腾,顺应事物的自然本性。“无为”不是什么都不做,而是顺应事物的自然之性,这就是第三个词:“道”,“道”是规律,顺应自然本性就是根本的规律。

老子认为无形产生了有形,有形又分裂成为更复杂的东西,从而产生了整个有形的世界。道是宇宙的第一动力,它产生了宇宙世界之后并没有消失,并且存在于每一个事物之中。因为道永远和这个元气的“一”在一起,万物能够发展、壮大、成功,就是要适应这种能量。老子认为每一个有形事物之所以能够发展就是使用了他内在的无形的宇宙动力,也就是“道”。

自然是事物的本性或天然状态,事物的自然本性产生的外在表现就叫做自然。“不学而能者,自然也。自然者,无称之言,穷极之辞也。”自然而然,本来就是。每个事物生来都有自然之性,自然之性的展现就是这个事物的自然。在道家看来“自然”是万物的最佳状态,“道”通过万物的“自然”表现出来。

七、后世影响

《道德经》内容涵盖哲学、伦理学、政治学、军事学等诸多学科,被后人尊奉为治国、齐家、修身、为学的宝典。它对中国的哲学、科学、政治、宗教等产生了深远的影响,体现了古代中国人的一种世界观和人生观。它的影响也是多方面的,包括政治、文化、科学、宗教等等方面。据不完全统计,先秦以来,研老注老著作超过三千余种,具有代表性的不少于一千种,从侧面说明了《道德经》的巨大影响。

八、进入高中课堂

《道德经》内容涵盖哲学、伦理学、政治学、军事学等诸多学科,被后人尊奉为治国、齐家、修身、为学的宝典。它对中国的哲学、科学、政治、宗教等产生了深远的影响,体现了古代中国人的一种世界观和人生观。它的影响也是多方面的,包括政治、文化、科学、宗教等等方面。据不完全统计,先秦以来,研老注老著作超过三千余种,具有代表性的不少于一千种,从侧面说明了《道德经》的巨大影响。

从老子开始,道家的学问从王官之学开始走入民间。根据现代史学界的研究,在战国时代,老子的《道德经》在当时已经是一本流传得很广的名著了。只不过,对于这本书流传的经过,我们都不太清楚。但是,后面很多诸子百家都要归本于老子。按司马迁在《史记》里面的说法,很多纵横家、法家都是归本于老子的,都从老子那里吸收到了营养。战国时期,是我们国家思想和文化发展的高峰时期,特别是思想方面,形成了百家争鸣的状态。各家各派都提出了自己方案和主张,一时间,可说是你方唱罢我登场,出现了很多的思想家和实干家。