楚汉相争·韩信最得意的六次神奇用兵

2019-4-14 青野龙吟

汉朝的大功臣韩信将军,精熟兵法韬略,在中华历史上熠熠闪光。按照刘邦的说法是,韩信“统率百万大军,战则必胜,攻则必取”。而韩信在楚汉相争中的六次神奇的用兵一直为后世兵家所称道,一些甚至成为了军事教学的经典案例。

秦末农民战争中,韩信仗剑投奔项梁,项梁兵败后归附项羽。他曾多次向项羽献计,始终不被采纳,于是离开项羽前去投奔了刘邦。有一天,韩信违反军纪,按规定应当斩首,临刑时看见汉将夏侯婴,就问到:“难道汉王不想得到天下吗,为什么要斩杀壮士?”夏侯婴以韩信所说不凡、相貌威武而下令释放,并将韩信推荐给刘邦,但未被重用。后韩信多次与萧何谈论,为萧何所赏识。刘邦至南郑途中,韩信思量自己难以受到刘邦的重用,中途离去,被萧何发现后追回,这就是小说和戏剧中的“萧何月下追韩信”。这个典故主要是说明人不得志。

韩信与萧何交谈过几次,萧何对韩信的才能感到惊奇,(很有军事才能)。到南郑的时候,有很多将领都逃跑了,韩信估计萧何已经多次向汉王推荐过自己,汉王还是不重用,于是也走了。

萧何听说韩信逃跑了,来不及把此事报告汉王,就径自去追赶。有人报告汉王说:“丞相萧何逃跑了。”汉王极为生气,就像失掉了左右手似的。

过了一两天,萧何回来拜见汉王,汉王又是生气又是高兴,骂道:“你逃跑,是为什么?”萧何答道:“我不敢逃跑,我是追逃跑的人。”汉王说:“你去追回来的是谁?”萧何说:“韩信。”汉王又骂道:“军官逃跑的有几十人,你都没有追;倒去追韩信,这是撒谎。”

萧何说:“那些军官容易得到,至于像韩信这样的人才,是普天下也找不出第二个来的。大王假如只想在汉中称王,当然用不上他;假如要想争夺天下,除了韩信就再也没有可以商量大计的人。只看大王如何打算罢了。”

汉王说:“我也打算回东方,怎么能够忧愁郁闷地居住在这个地方呢?”萧何说:“大王如果决计打回东方去,能够重用韩信,他就会留下来;假如不能重用他,那么,韩信终究还是要跑掉的。”

汉王说:“我因为你,让他做个将军。”萧何说:“即使让他做将军,韩信也一定不会留下。”汉王说:“任命他做大将。”萧何说:“很好!”于是汉王想召韩信来授官。

萧何说:“大王一向轻慢无礼,现在任命一位大将,好像呼唤一个小孩子一样,这就是韩信走的原因。大王想授官给他,选择一个好日子,自己事先斋戒,建造土台和场地,按照任命大将的仪式办理,才可以。”

汉王答应了这件事。将军们都很欢喜,每个人都以为自己升上了大将。等到授官时,是韩信,整个军队都无比惊讶。

1、假意重修栈道 攻下陈仓

很多人都听说过“明修栈道,暗渡陈仓”吧,说的就是这场战役。当时韩信则刚刚被刘邦拜为大将。公元前206年6月,韩信乘项羽进攻齐地(今山东地区)之机出兵东征。出征前,韩信先派樊哙等人率兵假装修复已被刘邦进汉中时烧毁的栈道,吸引秦军的注意力,而其亲率大军则从陈仓小道进入秦川,渡渭河,攻下了陈仓城,并进袭雍城,还击败了赶来驰援的原秦将后投降项羽的章邯军队。随后汉军主力挥师东进,占领了三秦,秦朝宣告灭亡。这次战役是韩信小试牛刀,其卓越的军事才华首度彰显。

2、扭转乾坤的京索之战

京索之战是公元前205年汉军在彭城大败,一溃千里后进行的,是韩信针对项羽的一场阻击战。当时,韩信利用荥阳(河南)有利地形,实施层层的战略防御体系,阻止了楚军的继续推进。因为他多次击破楚军于京(今河南荥阳南)、索(今河南荥阳)之间,所以称为“京索之战”。这是场扭转乾坤的战役,它标志着楚汉相争的形势由汉的极度劣势进入到了相对峙的状态。

3、出其不意的安邑之战

京索之战后,楚汉两军在荥阳、成皋一线形成对峙。魏王豹反汉,并与楚军形成对汉军的前后夹击之势。为解除侧翼威胁,韩信率军攻打魏王。他采用声东击西、避实就虚的战术,主力偷袭魏王豹,并最终将其生擒。该战役的胜利不仅为汉军补充了兵力,加强了对楚军的正面防御,而且为后来韩信灭代、破赵、降燕、克齐奠定了基础。

4、井陉之战---掌握对方准确情报,以少胜多,背水之战

井陉之战是公元前204年汉军与赵军之间的战役,韩信是在获得刘邦的允许后,为了进一步击垮项羽在国内的割据势力,在井陉口一带和赵军交战,最终以少胜多获得了战争的胜利。

韩信破魏之后(刘邦彭城之战战败后,起初归附他的诸侯们在刘邦和项羽之间或选择中立或背叛,其中魏国的魏豹叛汉后被韩信打败),遂向刘邦建议继续进攻赵国与齐国,以对楚军造成大包围的态势。为了攻打赵国,韩信和张耳率领的人马必须突破井陉口。赵军号称20万,韩信兵马不足6万。韩信一方面背水列阵,与赵军决战;一方面派轻骑兵突袭赵国大本营,拔下旗帜,换上大汉军旗。在赵军准备回营时,却发现营旗已换,遂以为汉军已完全攻占赵营,军心大乱,汉兵前后夹击,大败赵军。打败赵军后,韩信以礼相待对方的谋士广武君,收服了赵国和燕国。

此战中汉军统帅韩信表现出了“连百万之军,战必胜,攻必取”的卓越智谋和用兵韬略,其战绩堪称军事史上的奇观,井陉之战则是他战例中的代表作。

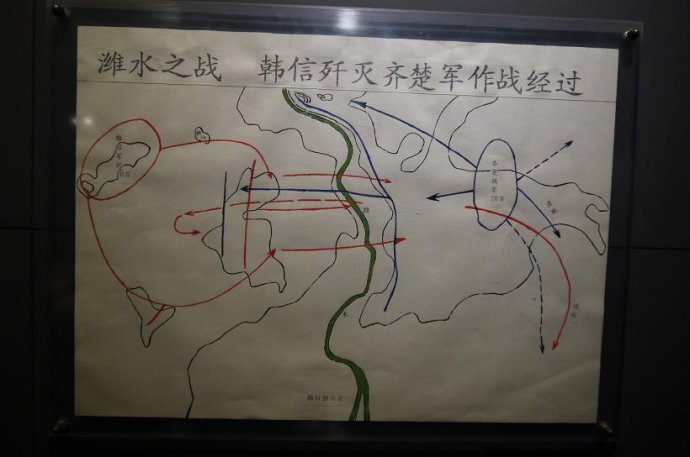

5、潍水之战:出奇谋,以少胜多,汉军从此实现了对项羽的战略反攻

潍水之战的地方,位于潍坊市诸城、高密境内的潍河。

韩信用兵的一大特点是常常以少胜多,潍水会战跟井陉之战一样,也是个以少胜多的经典战例。

汉王三年(公元前 204)九月,韩信、曹参、灌婴率军东击齐王田广,以完成对楚军的翼侧迂回,支援成皋战场。次月(四年十月),汉军破齐军,进占齐都临淄(今山东淄博东北)。田广败走高密(今山东高密西南),向楚求救。项羽派将军龙且率军救援。十一月,楚齐联军号20万(号称20万,最多十万,例如《史记高祖本纪》刘邦灭秦十万军队明确号称二十万)与汉军数十万对峙于潍水两岸。灌婴率领汉骑兵军团迎战楚军,灌婴大破楚军杀楚大司马龙且,俘虏右司马、连尹各一人,楼烦将十人,身生得亚将周兰,汉数十列侯乘胜追歼,俘田广,平定齐地。

因敌军势大,韩信令人制作了上万个盛满黄沙的皮囊,连夜堵在河流上,自己率兵渡河袭击敌军。敌军追赶渡河之际,汉军刺破皮囊,黄沙流失,河水复流,将敌军截为两段,对方主力仓猝之间不能渡河,主帅被汉军杀死,敌兵溃败。

潍水之战是楚汉时期重要的一场转折性战役。此战汉韩信、曹参、灌婴不但消灭了齐楚仅余的一只有生力量,斩断西楚之右臂,并且占领三齐之地,实现迂回到西楚后方并对其战略包围的有利局势。可以说此战扭转了楚汉之间的根本局势,使楚汉之争逐渐明朗化,形成一面倒的局势。项羽失败已不可逆转,已经到了完全被动的防御状态;而刘邦则进入全面战略大反攻的时刻。

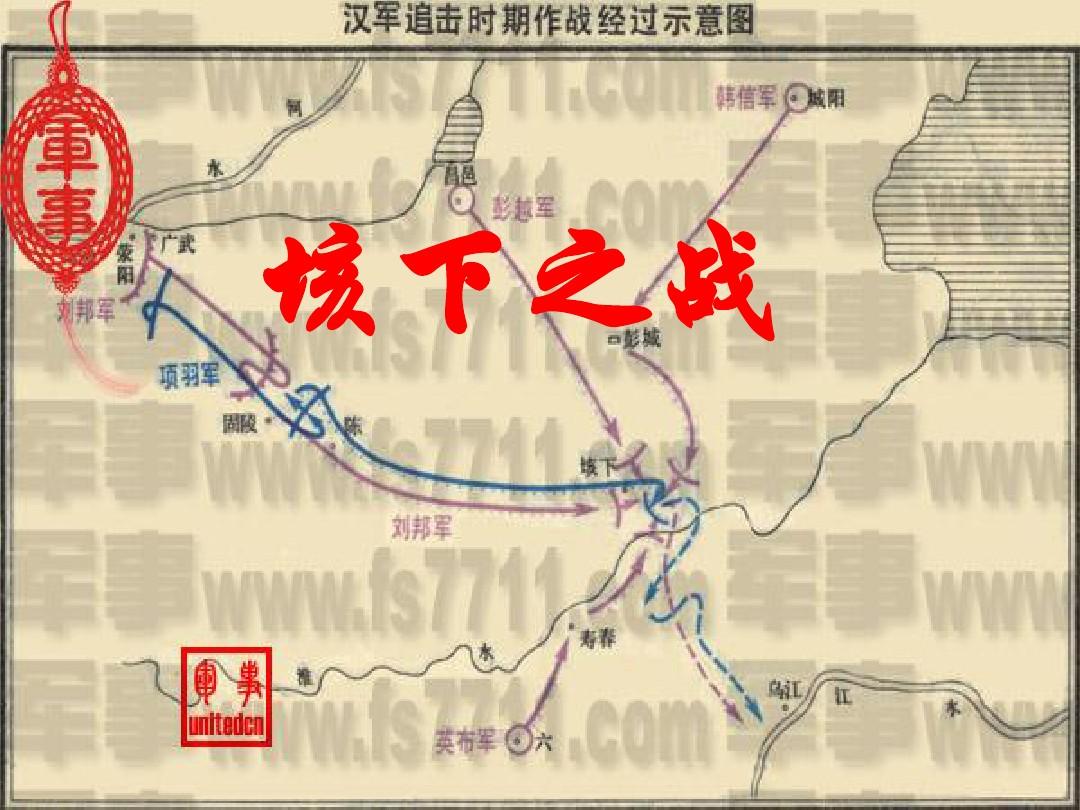

6、采用心理战的垓下之战:十面埋伏,四面楚歌,霸王别姬,江边自刎

韩信征战史上广为人熟知的是迫使项羽自杀的垓下之战。公元前202年,楚汉在垓下决战。当时汉军兵力约有七、八十万人,项羽有约十万人。韩信自率三十万大军为前阵,正面迎击对楚军。经过数次交锋,汉军终于大败楚军。为了瓦解楚军的斗志,韩信下令汉军唱起楚地的歌。

当项羽的士兵听到“四面楚歌”时,以为汉军已经完全占领了楚地而无心恋战,项羽战败逃走,楚军因此全面崩溃。汉王派骑将灌婴追杀项羽,一直追到东成。项羽自杀。此战役也结束了秦末混战的局面,并开启了汉王朝四百年的辉煌历史。

•这就是历史上著名的“十面埋伏”的故事

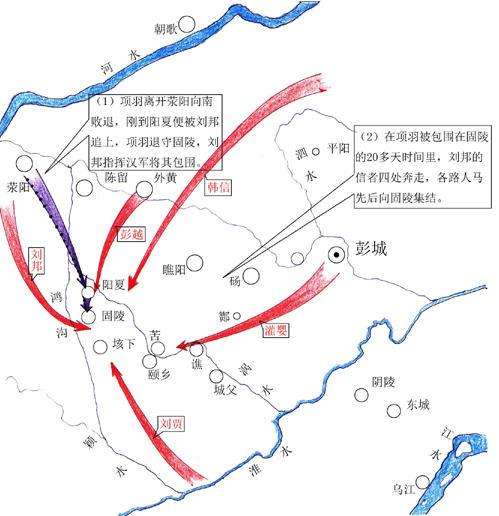

公元前202年10月,汉王刘邦率本部人马,追击向彭城撤退的项羽。追到阳夏的南边,刘邦下令暂停追击,派出使者与韩信、彭越等人联络,许诺日后与他们共分天下,并把临淄、大梁、淮南大片土地封给他们。果然,使者纷纷回报,诸侯即将发兵。

不久,各路诸侯出兵,攻击项羽军队,韩信三十万兵马自齐南下,切断了项羽向彭城的退路;彭越率数万兵马到达固陵与刘邦会师,担任主攻;刘贾与英布自寿春率兵北进,切断项羽南逃之路。项羽军队不断收缩,退至垓下(今安徽灵璧东南沱河北岸),中了韩信的'十面埋伏'。

诸侯军队蜂拥而至,把项羽军队重重包围了起来。

汉军'十面埋伏',形如天网,楚军固守垓下,势如鸟雀。此刻,项羽军的反击好似困兽犹斗;刘邦军的进攻捷报频传。 垓下战场,杀声震天。两军拚搏,你死我活。著名的垓下之战就这样展开了,逼使项羽在乌江自刎,取得决定性的胜利。

•中国琵琶大曲:十面埋伏

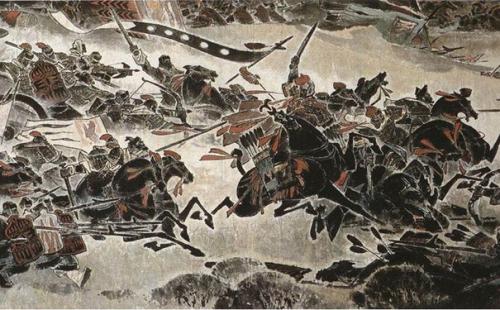

十面埋伏是一首中国琵琶大曲 ,同时也是中国十大古曲之一,其演奏为独奏,乐曲激烈,慷慨悲壮,震撼人心,清楚地表现出了当时项羽被大军包围时走投无路的场景。为上乘的艺术佳作。

《十面埋伏》是一首历史题材的大型琵琶曲,它是中国十大古曲之一。关于乐曲的创作年代迄今无一定论。资料追溯可至唐代,在白居易(772—846)写过的著名长诗《琵琶行》中,可探知作者白居易曾听过有关表现激烈战斗场景的琵琶音乐。

《十面埋伏》流传甚广,是传统琵琶曲之一,又名《淮阴平楚》。本曲现存乐谱最早见于1818年华秋萍编的《琵琶谱》(全称为《南北二派秘本琵琶真传》,又称《华秋萍琵琶谱》)。乐曲描写公元前202年楚汉战争垓下决战的情景。汉军用十面埋伏的阵法击败楚军,项羽自刎于乌江,刘邦取得胜利。明末清初,《四照堂集》的“汤琵琶传”中,曾记载了琵琶演奏家汤应曾演奏《楚汉》一曲时的情景:“当其两军决战时,声动天地,屋瓦若飞坠。徐而察之,有金鼓声、剑弩声、人马声……使闻者始而奋,继而恐,涕泣无从也。其感人如此。”

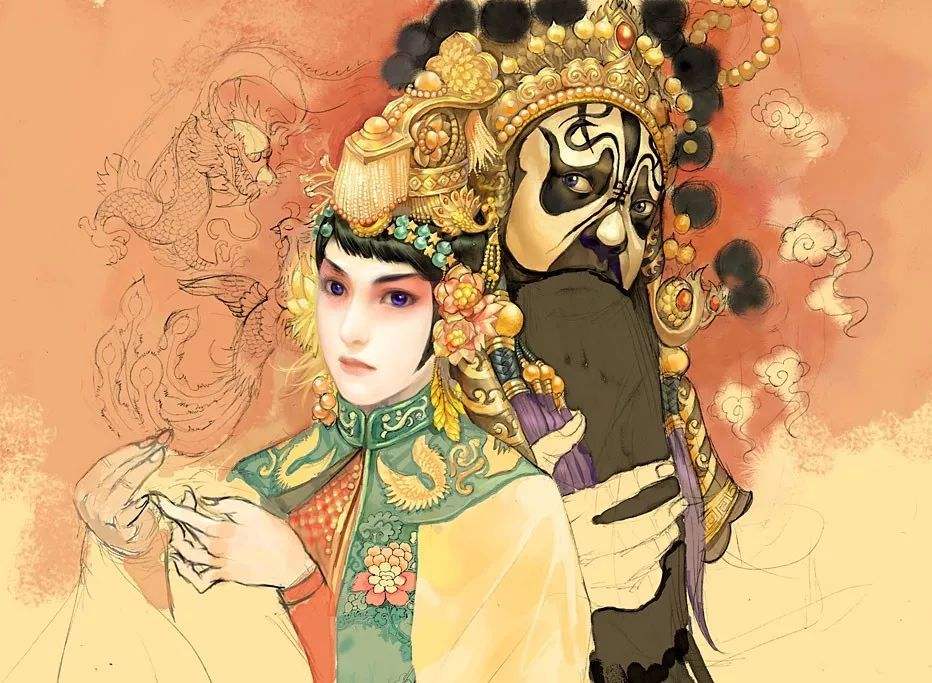

•京剧:《霸王别姬》

《霸王别姬》是京剧相当重要的戏码之一。此剧原名《楚汉争》,根据昆曲《千金记》和《史记•项羽本纪》编写而成。总共四本。1918年,由杨小楼、尚小云在北京首演。1922年2月15日,杨小楼与梅兰芳合作。齐如山、吴震修对《楚汉争》进行修改,更名为《霸王别姬》。

秦末,楚汉相争,韩信命李左车诈降项羽,诓项羽进兵。在九里山十面埋伏,将项羽困于垓下(今安徽省灵璧县东南)。项羽突围不出,又听得四面楚歌,疑楚军尽已降汉,在营中与虞姬饮酒作别。虞姬自刎,项羽杀出重围,迷路,至乌江,感到无面目见江东父老,自刎江边。

《史记•项羽本纪》记载:霸王项羽在和汉高祖夺封建统治权的战争中,最后兵败,自知大势已去,在突围前夕,不得不和虞姬诀别。

梅兰芳由《史记》中,“不得不和虞姬诀别”引发联想,创下此剧。剧中虞姬共六个唱段,其中著名的《看大王在帐中(虞姬)》等。

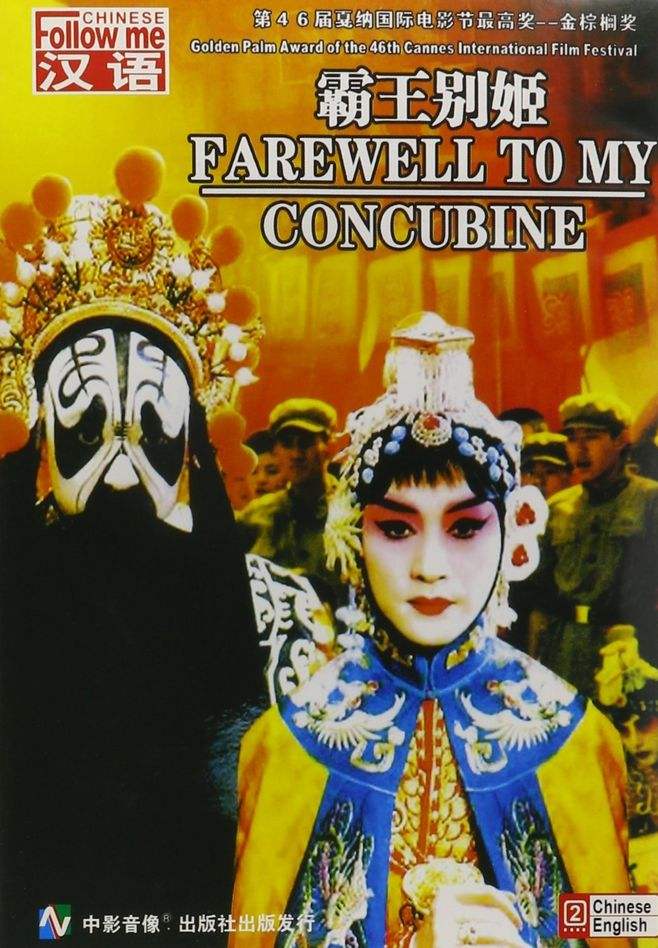

•文艺电影:《霸王别姬》

《霸王别姬》是汤臣电影有限公司出品的文艺片,该片改编自李碧华的同名小说,由陈凯歌执导,李碧华、芦苇编剧;张国荣、巩俐、张丰毅领衔主演。

影片围绕两位京剧伶人半个世纪的悲欢离合,展现了对传统文化、人的生存状态及人性的思考与领悟。1993年该片在中国内地以及中国香港上映,此后在世界多个国家和地区公映,并且打破中国内地文艺片在美国的票房纪录 。

1993年该片荣获法国戛纳国际电影节最高奖项金棕榈大奖,成为首部获此殊荣的中国影片 ;此外这部电影还获得了美国金球奖最佳外语片奖、国际影评人联盟大奖等多项国际大奖,并且是唯一一部同时获得戛纳国际电影节金棕榈大奖、美国金球奖最佳外语片的华语电影。1994年张国荣凭借此片获得第4届中国电影表演艺术学会特别贡献奖。2005年《霸王别姬》入选美国《时代周刊》评出的“全球史上百部最佳电影”。

•《鸿门宴》

《鸿门宴》是汉代史学家、文学家司马迁创作的一篇史传文,出自《史记•项羽本纪》。文章叙述的是秦朝灭亡后(公元前206年)两支抗秦军队的领袖项羽和刘邦在秦朝都城咸阳郊外的鸿门举行的一次宴会。全文以刘邦赴项营请罪为核心,连同赴营以前和逃席以后分为三个部分,以曹无伤告密、项羽决定进攻始,以项羽受璧、曹无伤被诛终,按项羽是否发动进攻、刘邦能否安然逃席两个问题逐层展开故事。情节跌宕起伏,形象生动鲜明,组织周密严谨,语言精练优美。

《鸿门宴》是中国两千年来脍炙人口的名篇,被收入不同版本的高级中学语文教科书,一直作为中学生语文必读篇目。后世还根据《鸿门宴》的故事情节衍生出大量的文学艺术作品或戏剧影视作品。如唐王毂有《鸿门宴》诗:“寰海沸兮争战苦,风云愁兮会龙虎。四百年汉欲开基,项庄一剑何虚舞。殊不知人心去暴秦,天意归明主。项王足底踏汉土,席上相看浑未悟。”还有李仁港执导的电影《鸿门宴传奇》以及王宏剑创作的油画《楚汉相争——鸿门宴》等。

项羽作为汉朝开创者刘邦的劲敌,曾与刘邦争夺天下,汉朝历代君主对项羽的态度多是贬大于褒。而司马迁却不同。扬雄《法言》云:“太史迁,曰实录。”“子长多爱,爱奇也。”正因为司马迁的“实录”精神和“爱奇”思想,不以成败论英雄,才刻画出具有鲜明个性的项羽形象。而鸿门宴是项羽一生成败的一个重要节点,因此司马迁浓墨重彩地再现了这一事件。

韩信如此非凡的军事才华,让其流芳千古。时人推许他为“国士无双”、“功高无二,略不世出”,后世亦嘉许其为“战神”和“兵仙”,而关于他的故事,一直为人们津津乐道。

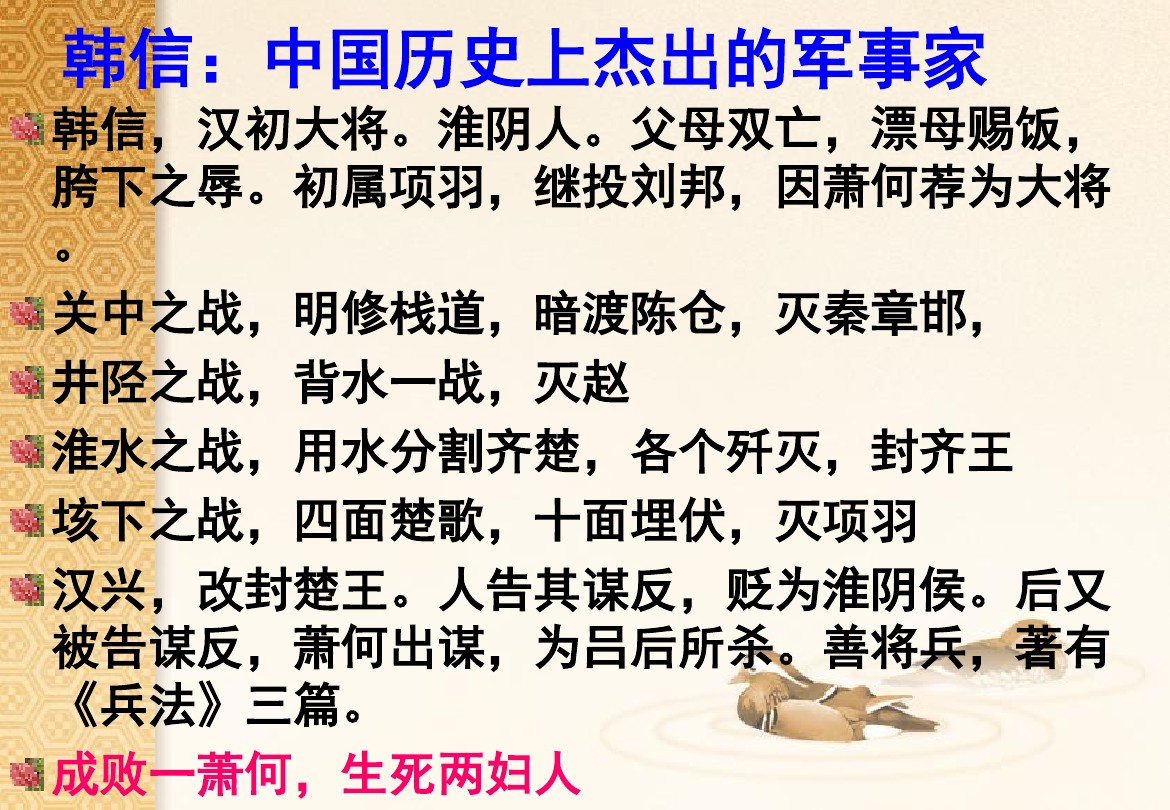

《韩信简介》:

韩信,淮阴人,秦末最著名的战将,谋略家。微时,曾受过胯下之辱,还受漂母一饭之恩。秦末大乱,他先投项羽,不得重用,转投刘邦,开始,也没有被重视。只有萧何、夏侯婴等人赏识他,极力推举他为将。《史记•淮阴侯列传》中萧何称韩信“国士无双”。

登坛拜将后,果然在韩信的谋划和亲自领兵打击下,项羽一步步被削弱,最终十面埋伏,在垓下击败项羽。

楚汉相争结束,韩信被封为楚王,刘邦评价曰:“战必胜,攻必取,吾不如韩信。”韩信是中国军事思想“谋战”派代表人物,被后人奉为“兵仙”、“战神”。“王侯将相”韩信一人全任。但因其功高盖主,又不知收敛,使刘邦渐渐失去了对他的信任。汉朝建立后解除兵权,徙为楚王,被人告发谋反,降为淮阴侯,最后,在吕后和萧何的合谋下,斩于钟室。