元朝真相:控制力不足,故民间商业文化发达

2018-11-7 青野龙吟

人们在谈起元朝之时,更多在意其武功,若以文学化色彩描写,便总有“铁血”之类加之其上。若不看战场,而观察内政,虽有商业繁盛,文学绚烂,却也免不了“元氏昏乱,纪纲不立,主荒臣专”(朱元璋语)的评价,再加上所谓“人分四等”、“九儒十丐”等传说,也就有只能归之于黑暗、混乱,无所称道了。(Via:班布尔汗)

元朝作为中国历史上第一个少数民族建立的大一统王朝,且在统一中国前先接触和吸收了其他文明的制度成果,因此一直被视为中国历史上的另类,人们总是强调其特殊性,而对其在中国历史上该处什么样位置而予以忽略,似乎仅是以武力造成了一大变局,没有承上,更无启下。

其实,元朝的特殊,是因为其处在一个“调试时代”,其盛其衰,其成其败,其兴其亡,均是在前所未有的局面下进行各种调试的结果。这种调适时代,在历史上不乏先例。例如人们通常将“秦皇汉武”并称,而两位帝王之间的时代,便是调试时代。秦始皇统一六国,结束了延续近千年的封建,而代之以集权皇权,将周制变为秦制,何尝不是空前的大变局,即使以当时已知世界各文明相比,都算得极为特殊了。

可这步子迈得太大,并不能短时间便能完成。秦朝二世而亡,汉朝继起,虽然要坚持集权皇权,但也不得不有所倒退,还是要保留封建,而最后使得封建再不足以合理合情的威胁集权,则是汉武帝时代最终完成。

而另外并称的“唐宗宋祖”,唐太宗大兴科举,是将选官的权力完全收归皇帝,而不再如之前一般皇帝只有任命权,而察举权却在世族。但毕竟世族尚未完全衰落,唐朝的科举并未完全实现“天下英雄入吾彀中”的设想,世族仍能很大程度把持官僚体系。直到宋朝,经过黄巢之乱与五代十国,世族彻底衰落,宋太祖及其子孙才真正用科举做到选官任官皆出自皇帝。

至于在最终完成之前,调适时代总免不了混乱。秦朝短命而亡,汉初异姓王之乱,七国之乱便是封建走向集权的代价,而唐朝科举难以真正公平,关陇、山东、江南亲疏有别,乃至藩镇之乱、宦官乱政,也都不能不说是世族走向衰落,皇权进一步加强过程中的代价。

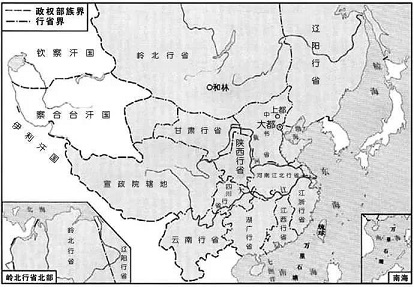

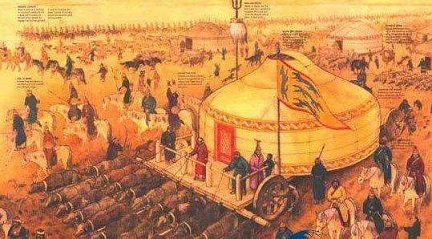

元朝也如秦、唐一般,开创了一个前所未有的时代。首先是疆域极为广大,各种文化与民族都囊括入直接统治。其次是虽然立足于中原,但根基在漠北,这与唐朝将皇帝与天可汗并称的情况差相类似。只不过,唐朝是以中原驭草原,而元朝是以草原驭中原。同时,元朝是从大蒙古国脱胎出来,而大蒙古国虽然经过成吉思汗的集权化努力,但仍保留着较为浓厚的贵族封建制度,“虽然形式上权力和帝国归于一人,即归于被推举为汗的人,然而实际上所有的儿子、孙子、叔伯,都分享权力和财富。”

这与中原王朝历来的集权制皇权有所冲突,皇室要在扩展皇权和维护贵族权益之间维持一种平衡。按照皇权运转的逻辑,统治者首先考虑的是自身统治的稳固与权力施展的顺畅与否,在维护固有政治秩序的前提下,施政方针并不会单一,而是以务实的方式杂糅各法。就如汉宣帝那句著名的施政格言:“霸王道杂之,奈何纯任德教,用周政乎!”加之统治地域囊括前代未能达到的区域,内部多种文化并存,更需要杂糅各法,元朝的所谓行汉法和维持漠北旧制的矛盾,其根源即在于此。

因为空前,所以没有多少经验可以借鉴,一切都是在调适。元朝的政策被后世称为“多变”,有朝令夕改之弊,便是因为总是在调适。元代的士人,因为科举不盛,难有当官的机会,总有 “空岩外,老了栋梁材”的惆怅,有着深重的无力感。而实际上,元朝的皇帝在其煌煌威仪,赫赫武功之后,也有着无力感,因为他们确实算得走一步看一步,并无现成的治国方法一劳永逸。

元朝从世祖忽必烈建立开始,便在蒙古法、回回法与汉法之间进行调和,以适应空前的大一统形式。而汉法所代表的中央集权制的官僚国家机器、法律制度与正統儒家思想等等,元朝皇帝必然要予以吸收,但无法完全照搬。这种杂糅性的统治方式,不仅在于元朝是草原民族建立的王朝的原因,也不仅是空前大一统多民族王朝所必须的选择,也是集权制皇权的必然选择。即使中原王朝,对于儒家学说也不是完全接受,儒家学说有维持秩序的一面,也有制约权力的一面,皇权是往往选择前者,而摒弃后者。

元朝是调试时代,而这种调试是到了清朝,吸收了元、明两代经验,才产生了地域广大、文明众多而又集权稳固的王朝。而在元代,调适便意味着动与乱,而动与乱之间,便有巨大的自由空间。推翻元朝的朱元璋,评价元朝之亡,认为“其失在于纵驰”,所谓纵驰,就是管控不善,空间太大。

在政权上层,因为要坚持贵族封建制,任官选官便有着明显的贵族制特征,也就是所谓“重跟脚”,看出身,而对于世族衰落后,以科举之士为官僚主体的情形便无法全盘接受。再加上宋金之后,科举已经实行六百多年,弊端丛生,大量有识之士都予以批判,比如朱熹便慨叹“可惜举业坏了多少人!”

于是,元朝初期不开科举,即使日后复举,规模也不大。但元代科举以程朱理学对儒学经典阐释为判卷标准,从而推动了理学在全国范围内的传播普及,开了今后六百年“经义取士”的滥觞。

科举制对于皇帝的好处,除了将选官任官之权都操之于己之外,还可借此将士人都纳入统治秩序之中,使其不能超脱于外,从而借助士人实现全国的经济掌控。中国是农业大国,经济掌控便是农业税的收取。而元朝因为科举不盛,要想收取农业税就会事倍功半,因此有元一代,农业税不是国家主要收入来源。

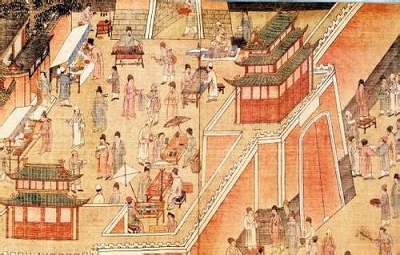

对于经商,元朝讲究“其往来互市,各从所欲”。而“征商之税,有住税而无过税”,即货物在市场上交易成功才纳税,沿途运输过程不纳税。在北方,丝绸之路重新开辟。通道的西半段,经过察合台汗国、金帐汗国到达东欧与西亚,而东段分为三条干道:帖里干道、木怜道和纳怜道,都以蒙古帝国的故都哈剌和林为起点,经过诸多城镇,到达元朝的首都上都和大都。

一个商队从欧洲到元朝的首都大都仅需要二百七十天或者二百七十五天,这其中要包括货物在旱路水路来回装卸的时间。一路上,“平安无事,毫无惊险风波”,而且“不需为马匹携带饲料,也不需为跟随商队同行的人们携带粮食。此外,商队不带向导,因为草原与农业地区有着人烟稠密的畜牧业和农业居民点,只须付出若干报酬即可获得一切必需物资”。

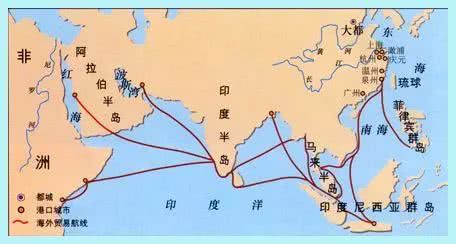

而在南方,因为海运比陆运更为便利,“厘头赤脚半蕃商,大舶高樯多海宝”的情形成为常态,宋代有海外贸易关系的国家和地区五十一个,而元代达到一百四十多个;宋代海外贸易最发达时,进口商品品种有二百多种,元代达二百五十种以上。

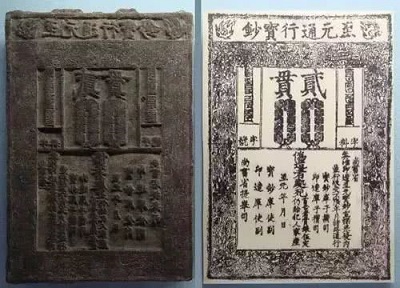

元朝是历朝历代中,唯一一个以纸币为主要货币的朝代,这一方面是继承宋代的成果,另一方面也是商业大兴,而政府意图以纸币发行来掌控经济的目的。可毕竟上层政权杂糅各法,集权与分封并存,控制力实在不足。而商业又本身是制造流动,促进自由的,从而使得元代社会呈现一派宽纵气象。很多作为管控的措施,都形同虚设。

比如著名的“人分四等”,看似蒙古人、色目人、汉人、南人等级森严,其实这仅是在任官上的亲疏有别,若是放在整个社会,却并没有明显的区别。汉人、南人富甲一方,权势赫然的大有人在,而蒙古、色目平民因为穷苦卖身为奴者也比比皆是,元朝廷还需要经常拨钱赎买蒙古人为奴者。

还如户计制度,元朝无论什么职业都要编户,比如读书人编为儒户,军人编为军户,工匠编为匠户,猎人编为猎户等等,规定不得任意改变自己的户计。这本是为加强朝廷对百姓的管控和役使,可是因为管理粗疏,商业兴盛,户计之间随意转换都是常态。

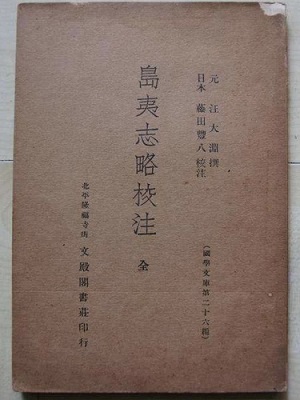

例如著名的诗人萨都剌,他是色目人,户计为军户,几代人居住在雁门(今山西代县)。但因为家境衰落,其年轻时却奔走吴、楚等地经商来贴补家用,虽是军户却干起了商户的生意。而在二十六岁后,积攒了钱财的萨都剌回到家乡,读书作文,广交文士并准备科考,这又是儒户的权利。还有如著名的旅行家汪大渊,本是儒户,却并不到书院任职,也不参加科考,反而出海经商,周游列国,写成《岛夷志略》。

因为重商政策,人们都对商业趋之若鹜,“工商淫侈,游手众多,驱垄亩之业,就市井之末”。原本对商业嗤之以鼻的士大夫,也认为“胸蟠万卷不疗饥,孰谓工商为末艺”,大加赞赏从事商业,认为是“具四德”的事业,“曰仁、曰智、曰勇、曰断”。南人北上经商,北人南下行贾,乃至出国经商航行万里,人口流动频繁,规模巨大,上层的管控就更无法实现。元朝首开海运漕粮,但漕粮仅能满足皇室官府驻军的粮食供应,而普通百姓的粮食还需要民间的大宗粮食贸易。

口粮问题可以依赖于贸易,于是很多农业区不再以种植粮食,而是以种植经济作物为主,以获得更多的收益。蚕丝、棉花、茶叶等经济作物的生产也有很大的发展,其中发展最快的是棉花。宋代种棉较之唐代虽然有所推广,“然种棉之区域仍以闽广为限,尚未及于江东”。而元代棉花的种植不仅普及江南,而且扩展到江北,出现了“江东木棉树,移向淮南去”和“诸种艺制作之法, 骎骎北来”的发展态势,种棉已推广到全国。

上层管控不力,商业兴盛,“贱商”观念的淡化,使社会阶层的流动便不再仅以读书做官为唯一途径,改变社会地位,完全可以依靠经商赚钱来实现,从而出现“小民争相慕效,以牙侩为业,习成奢僭攘夺之风”。

当然,这种金钱至上的社会风气,对于本就因科举不盛而上进之路狭窄的士人阶层是更强烈的刺激。尤其是经历了宋代“万般皆下品,惟有读书高”的时代,更有一种“礼崩乐坏”、“斯文扫地”的沉痛。不过,也就在这种环境之下,士人也获得了从没有过的自由,这种自由不仅在于自上而下的条条框框已经名存实亡,还在于自己心中的很多规矩和羁绊也可放下。

王国维先生评价元曲的特色,曾说:“元曲之佳处何在?一言以蔽之,曰自然而已矣。”为什么“最自然”?因为那时是文人最“没人管”的时代,不仅是现实中用官爵名利来进行“天下英雄尽入吾彀中”的管理,就是在思想上,也化解了不少“治国平天下”的自我期许,于是便彻底“自然”了。

大量对仕途失望的文人从象牙塔走出,在市井中寻找自己的出路,于是,曲家井喷出现。以“元曲四大家”(关汉卿、马致远、白朴和郑光祖,还有一种算法是用王实甫代替郑光祖)为首,元曲名家灿若星辰,张养浩、贯云石、陈草庵、卢挚、张可久、阿鲁威、孛罗、薛昂夫等二百余人。

甚至,留下名字和作品的女性曲家也有十九人之多,她们是珠帘秀、梁园秀、樊香歌、般般丑、西夏秀、王氏、真氏、刘燕歌、陈凤仪、罗爱爱、张氏、王氏、贾云华、管夫人、张怡云、张玉莲、一分儿、刘婆惜和伟芳华。这些女曲家虽然大多沦落风尘,地位低下,但其曲文辞清丽,情感真实,受到时人很高赞誉,常有“南北令词,即席成赋,通晓音律,时人莫及”的评价。

不同民族、不同阶层、不同性别的元曲作家群,一起缔造了中国文学的又一个黄金时代,元曲时代。而与唐诗时代和宋词时代不同的是,唐朝长达二百八十九年,两宋长达三百一十九年,而元朝则只有一百零八年,如此短的时间,有如此成就,“没人管”的环境促成“放飞自我”的创作,不能不说是主要原因。

而对于不愿如此“放纵”,坚持“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”宗旨的士人,也大可去坚持自己的理想。黄东发、王厚斋、胡三省、马端临、吴澄、刘因、许谦、郑玉、蒙卿、柳贯、虞集等人,有的著书立说,经学、史学、文学乃至农学、天文、数学都有划时代的成就,让陈垣先生发出感慨:

“以论元朝,为时不过百年。……若由汉高、唐太论起,而截至汉唐得国之百年,以及由清世祖论起,而截至乾隆二十年以前,而不计乾隆二十年以后,则汉、唐、清学术之盛,岂过元时。”

自由放任,让经济、文化高速发展,自然也伴随着人口的大规模回升。一般认为,元代人口高峰期有一千四百余万户,五千余万口。而宋、金时期,南北方人口则是二千余万户,九千余万口。且全国五分之四的人口集中于江浙、江西、湖广三省,余下近五分之一人口的一半以上居住于中原地区,而陕川、辽东、岭北等行省人口稀少。也就是说,元代鼎盛时期的人口也仅有宋代的68.8%,北方人口尤其未能恢复。

不过,元代官方户口的统计记载是有大量缺失的。惟一具体记载元代户口的《元史·地理志》就存在极大缺陷。其对户口统计的范围很不完整,在全国十一个行省中,仅记有八个行省的户口数字,其中辽阳、陕西、甘肃及四川四行省,以及中书省多残缺,不足以反映全貌。

按照王育民先生《元代人口考实》一文的考证,元代鼎盛时期全国人口当有二千三百三十五万户,一万零四百八十三万口,原南宋统治地区河南行省南部、江浙、江西、湖广、四川诸行省,元代户口最盛时,有一千四百七十二万户。而中书省除去北方蒙古部民所在的德宁等七路一府外,当在二百七十万户,辽阳行省约在十五万户左右,陕西全省盛时五十万户,甘肃四万户,河南行省淮河以北地区二十万户。人口已经超过了金宋时期一千余万。

放任有很多弊端,比如法令不行,制度缺失,政府的众多责任,如赈灾等都难以完美,可也极大激发了民间的活力,可以迅速治愈战争创伤和改朝换代带来的心理不适。所以人们可以看到,虽然宋朝灭亡,留下了以郑思肖、谢枋得为代表,多达七百人的宋遗民群体,但因为这种自由放任,前后不过二十年时间,便已经“绝不构成一个分隔而可见的社会群体”,不再作为“一个重要在政治、社会及文化现象而存在”了。

调适时代,只能算得一个过度阶段,将来该如何走,并非当时人所能预判。而遗憾的是,后世总结元朝教训,对“宽纵”痛心疾首,代之以严刑峻法和思想管控。元朝灭亡后,出现了超过宋遗民群体人数和存在时间的元遗民。清末张其淦曾编有《元八百遗民诗咏》一书,其中存录元遗民达八百五十余人,而且蒙古、色目士人只占很少比例,汉族士人则洋洋大观。

虽然有忠君观念,但元遗民更多地未必是怀念元朝,而是面对管控严密的现实,怀念曾经那个自由放任,“最自然”的时代。

元朝之后,终帝制结束,这样的时代,再也没有出现过。