西方文明史•新大陆的发现(一)

2020-8-13 青野龙吟

十五世纪,葡萄牙在海外冒险领域是绝对的霸主。在亨利王子领导下,葡萄牙人在远洋航海上做出了很多开创性的工作,但看起来似乎有悖常理的是,第一个伟大发现即美洲大陆的发现竟然是西班牙和哥伦布的功劳。更悖乎常理的是,西班牙之所以领先发现美洲,是因为葡萄牙人掌握了更先进的地理知识,并且正确地估计出哥伦布对横渡大西洋到达亚洲之距离的计算是错的。到十五世纪时,地球是圆的已经不再是歪理邪说,但问题不在于地球是圆是方,而在于它的大小和大陆相对于海洋的准确位置。

哥伦布根据马可•波罗对亚洲大陆宽度的估计以及托勒密对地球周长的估计推断出分隔欧洲和日本的海洋宽不过3000哩,而事实上,马可•波罗大大高估了日本与亚洲大陆的距离(他认为是1500哩),托勒密又低估了地球的周长。因此,哥伦布错误地认为,要去亚洲,横渡大西洋才是最快的,这也是他游说各家朝廷的方案。而葡萄牙人由于更有知识和经验,确信地球比哥伦布所说的要更大,诸海洋也更宽,相比横渡大西洋,绕过非洲能更快到达东方。所以,1484年哥伦布向葡萄牙国王请求资助的时候遭到了拒绝。两年后,哥伦布来到西班牙朝廷,一开始也被拒绝了,但最后赢得了伊莎贝拉女王的支持。

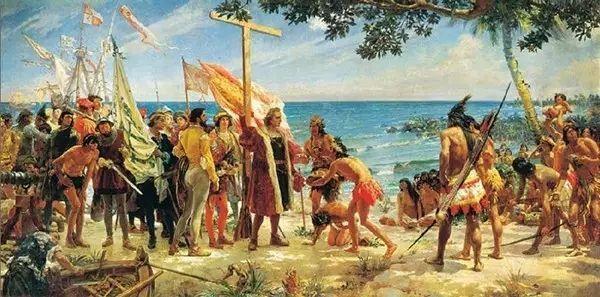

1492年8月3日,哥伦布率领三艘大帆船从西班牙帕洛斯角起航。9月6日,远征队甩开加那利群岛,驶入烟波浩渺的海洋。虽然一路颇为顺利,但是随着时间一天天的过去,船员开始烦躁不安起来。为了平息他们的焦虑,哥伦布谎报了已行航程。后来他们发现了飞鸟,但在地平线上仍然不见陆地的踪影。哥伦布也开始着急了,因为按照他的计算,这个时候应该已经到了日本。10月9日,他几乎就要放弃了,许诺三天之内再看不到陆地就返航。幸运的是,恰好三天期满的时候,瞭望台发现了巴哈马群岛中的一个小岛,哥伦布命名它为圣萨尔瓦多。

世界历史上最大的嘲弄之一是,哥伦布到死都觉得他已抵达亚洲。他确信圣萨尔瓦多岛离日本非常近,那么接着就是找到日本。当他向西南航行抵美洲大陆时,他相信自己到了马六甲海峡附近某地。虽然只是一个错觉,但是却带来了重大的结果——它鼓舞人们进一步勘探南北美洲,直到在墨西哥和秘鲁发现大笔财富。西班牙是一个资源小国,根本没啥有吸引力的货物来和东方人做生意,而在美洲大陆挖掘出来的大量黄金使得西班牙与东方国家有了交易的资本。如果西班牙人从一开始就意识到,他们仅仅偶然发现了一个远离亚洲大陆的新世界,那么,他们完全有可能离开这片最初看来既没吸引力也无利可图的荒原。假使那样的话,美洲大陆也许会在数十年内无人理会,尤其因为葡萄牙的达•伽马在此期间已开辟了绕好望角到印度的极为有利的航线。

西班牙君主坚定地支持哥伦布,投入大笔资金为他装备了另外三支远征队。但是,直到1518年西班牙人才在墨西哥偶然发现富裕的阿兹特克帝国。从哥伦布首次探险至这次意外的发现,时近四分之一世纪。在这段时间里,随西班牙人踏勘西印度群岛中看来似没什么前途的无数岛屿而来的,是一次又一次的失望。首次远航时,哥伦布探勘了古巴和海地。1493年,他又率领一支由17条帆船组成的舰队离开西班牙。他这次远航的目的是要在海底建立起殖民地,并以此为基地,继续航行到附近的日本和印度。

不过,尽管不遗余力地对西印度群岛进行探险,还是始终没有发现与他所寻找的东方诸王国有一点相象的任何国土。更糟的是,哥伦布虽是一位老练的航海家,却是一名拙劣的行政官。他作为海地新殖民地的总督是失败的;当他于1496年返回西班牙时,土著在反抗,殖民地处于一片骚乱中。两年后,哥伦布开始第三次航海,这次他发现了特立尼达岛和奥里诺科河河口。但是,由于海地再次爆发骚动,他的总督职务被撤销,继任者用镣铐将他解送回国,他的君主仍支持他,于1502年派他进行第四次亦即最后一次的航海。他探查了洪都拉斯和哥斯达黎加的一长片沿海陆地,但是仍未见到有中国的迹象。西班牙君主明智地拒绝进一步支持他;他虽没有穷困潦倒,却满怀怨恨,于1506年死去。

哥伦布的伟大发现最初看上去就像一个重大失败。数千名冒险家成群结队地涌往西印度群岛,却只是令人扫兴地找到少量黄金。然而,美洲大陆的发现的确引起了具有伟大意义的直接反应,它刺激葡萄牙人环航非洲,由海路直抵印度。

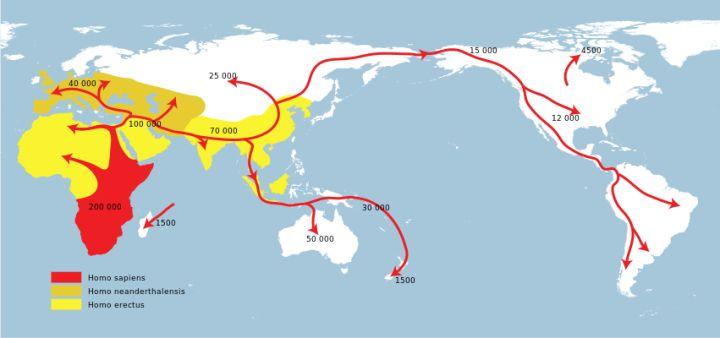

1501—1502年,意大利人亚美利哥(Amerigo Vespucci,1454—1512)到达南美大陆,认定哥伦布发现的土地是亚、欧之间存在的“新大陆”。这片土地后来以亚美利哥的名字命名为America,即美洲。

美洲是欧洲人最重要的地理发现。尽管哥伦布并不承认他发现的是美洲,但是后人仍尊重他的功绩,把他誉为“发现美洲的人”。

其实有历史记载的第一个到美洲的是红胡子艾里克,他在格陵兰建立了殖民地,他的儿子,莱夫•埃里克松在北美建立了一些殖民点,其位置据推测可能是加拿大的纽芬兰。格陵兰殖民地一直维持了五百余年,先后有四千多名欧洲人迁入格陵兰。后因气候变迁,一些殖民地遭到废弃。