苏军侵阿战争·百战经典

2018-9-3 青野龙吟

勃列日涅夫

阿富汗民主共和国最高领导人:哈菲佐拉·阿明

1979~1989年,苏联武装入侵阿富汗,与阿抵抗力量之间展开的一场侵略与反侵略战争。亦称阿富汗战争。当西方世界的人们举杯把盏,欢度1979年圣诞节之际,在空降兵的配合下,苏军以10多万人的兵力,兵分两路对阿富汗进行武装入侵,从而开始了对阿长达9年之久的军事占领。

自1919年阿富汗独立以来,虽然名义上一直是独立国家,但苏联却不断干预阿富汗的内政。七十年代,苏联为了取得从陆地进入印度洋与美争霸的道路。同时为了获得波斯湾丰富的石油资源,早在五十年代就开始控制了阿富汗的经济命脉和阿富汗军队。1979年以后,阿富汗总统阿明与苏联的矛盾日益激化。

为防止丢失阿富汗这块战略要地,12月27日晚,苏联共出动8个师的兵力,在特种部队和空降部队的配合下,悍然发动了对阿富汗的军事入侵。仅用的三个半小时,苏军就击毙了阿总统阿明和其一班部长。于次日迅速建立了新的傀儡政权,从28日起,以6个师的兵力,组成东、西两个突击集群,沿两条战略公路迅速越过苏阿边境向纵深高速开进,一周之内即控制了阿富汗全国主要城市及交通干线,切断了阿富汗与巴基斯坦、伊朗边境上的主要通道。至1980年初,侵阿苏军兵力已达8.5万人,后来又陆续增加到10万余人。苏联对阿富汗这个主权国家的入侵,遭到了世界上绝大多数国家的的严厉谴责,联合国曾6次通过决议,要求苏联从阿富汗撤军,但是,苏联不顾国际舆论的反对,继续对阿富汗人民进行残酷镇压,不断强化对阿富汗的军事占领。在苏军入侵前,阿富汗人民为了反对执行亲苏政策的政府,已在伊斯兰旗帜下,分别组织了几十个穆斯林游击队,共计3~4万人,不断采取一些游击斗争。苏联公然军事入侵后,阿富汗人民处于民族危亡的生死关头,原先具有内战性质的反政府游击活动,很快发展成更大规模的反苏抗苏游击战争,而且为了反对共同的敌人,逐步走向联合斗争。截止1988年7月,阿富汗游击队组织发展到200~300个,人数扩大到10万人左右。经过6至7年的艰苦战斗,阿富汗游击队已打死打伤苏军2万余人,击落击毁大量的苏军飞机和坦克。苏军在阿富汗人民的英勇抗击下,在国际社会的强大压力下,于1989年2月,被迫撤出全部军队。此次战争,使阿富汗国内武装林立,派别繁多,为战后国内政治斗争埋下了祸根。随后,经十多年政治、军事较量,原亲苏政权因苏联解体而覆亡,阿富汗全国大部分地区均在新兴的学生运动组织"塔利班"的控制之下。

70年代,苏联推行勃列日涅夫的全球战略,加紧与美国争夺世界霸权。为实现其南下印度洋,控制中亚枢纽地区的战略企图,从1973年起对阿富汗进行政治、经济、文化和军事渗透。1978年4月,苏支持阿人民民主党军官发动政变,夺取政权。1979年9月,阿人民民主党内部发生火并,政府总理H.阿明杀死党的总书记N.M.塔拉基,自任革命委员会主席兼总理。阿明上台后试图摆脱苏联控制,声称要与美国实现关系正常化。苏担心失去对阿富汗的控制,决定采取军事行动并进行战争准备。1979年8~10月,苏联派遣陆军总司令I.G.帕夫洛夫斯基等人赴阿进行实地勘察,并以援助为名向阿富汗派兵,控制马扎里沙里夫、巴格兰、赫拉特等战略要地;同时以检查武器为名封存阿政府军的轻武器,拆除重装备,使其失去应付突变的能力。随后,苏军在苏阿边境的铁尔梅兹建立前方指挥部。1979年12月中旬,苏军进入集结地域;27日入侵阿富汗,占领阿北部地区。阿富汗人民在国际社会支持和援助下,与侵阿苏军和苏联扶植的政府军展开旷日持久的战争。战争大致分三个阶段:

第一阶段

苏军全面入侵(1979.12~1980.1) 苏军凭借优势兵力和现代化武器,以突然袭击方式大举入侵阿富汗。1979年12月24~26日,苏军出动大型运输机280架次向喀布尔国际机场和巴格兰空军基地空运5000多名官兵和大量武器装备。27日晚7时30分,进驻喀布尔的苏军占领阿首脑机关、国防部、电台等,打死阿明,粉碎阿政府军抵抗,将B.卡尔迈勒扶上台并宣称阿富汗发生政变,苏军系"应邀进入阿境"。28日起,苏军集结在边境的6个师分东、西两路对阿富汗发动钳形攻势。东路3个师沿铁尔梅兹─马扎里沙里夫公路南下;西路3个师沿库什卡-赫拉特公路南下。次年1月2日,东西两路在坎大哈会师。一周内,苏军基本完成对阿主要城市和交通要道的占领,并控制了阿富汗与巴基斯坦、阿富汗与伊朗的边境要地。在此阶段,苏军共出动7个师8万人;阿明控制的阿政府军(1个军团、13个师,共10万人)对苏军的入侵基本上未予抵抗,大部分缴械投降并归顺了苏联扶植的卡尔迈勒政权。

第二阶段

苏军发动全面"扫荡"和重点"清剿"(1980.2~1985.12) 苏军完成对阿富汗的占领后,将进攻矛头指向以反政府武装为主体的抵抗力量,先后于1980年2月、4月和6月发动三次大规模攻势,对喀布尔、昆都士、巴格兰以及库纳尔哈、楠格哈尔、帕克蒂亚等省的抵抗力量游击队展开全面"扫荡"。游击队利用熟悉地形等有利条件,广泛开展山地游击战,使苏军摩托化部队无法发挥其兵力兵器优势,被迫停止全面"扫荡"。

全面"扫荡"失败后,苏军改变战术,在确保主要城市和交通线的同时,集中优势兵力兵器对游击队主要根据地发动重点"清剿",企图切断游击队的外援渠道,歼灭游击队的有生力量。"清剿"的重点地区有潘杰希尔谷地、库纳尔哈、霍斯特、坎大哈等,其中对潘杰希尔的大规模"清剿"达8次之多。1982年5月和1984年4月,苏阿军队出动1个师2万余人,采取全面封锁、饱和轰炸、分进合击、机降突袭等战术,在飞机、坦克、大炮掩护下,向潘杰希尔游击队根据地发起猛烈进攻,一度占领该谷地。苏军和阿政府军的重点"清剿"遭到游击队顽强抵抗,在付出沉重代价后虽占领游击队一些根据地,但未能重创游击队的有生力量。"清剿"结束后,游击队又回到根据地。经几年战斗,游击队逐步发展壮大,武器装备得到改善,战斗力明显提高。至1985年底,侵阿苏军兵力达12万人,喀布尔政府军兵力为7万人,游击队则发展到10万人。在此期间,苏联在国际社会压力下,被迫于1982年6月同意在联合国主持下举行日内瓦间接会谈。至1985年底,喀布尔政权和巴基斯坦政府代表先后举行六轮日内瓦间接会谈,但未能在实质性问题上达成协议。 苏军发动全面"扫荡"和重点"清剿"(1980.2~1985.12) 苏军完成对阿富汗的占领后,将进攻矛头指向以反政府武装为主体的抵抗力量,先后于1980年2月、4月和6月发动三次大规模攻势,对喀布尔、昆都士、巴格兰以及库纳尔哈、楠格哈尔、帕克蒂亚等省的抵抗力量游击队展开全面"扫荡"。游击队利用熟悉地形等有利条件,广泛开展山地游击战,使苏军摩托化部队无法发挥其兵力兵器优势,被迫停止全面"扫荡"。

第三阶段

双方战略相持(1986.1~1989.2) 旷日持久、边打边谈的战争使苏联在政治、外交、经济、军事上承受巨大压力。战场上的屡屡失利,阿富汗游击队的不断壮大,迫使苏联改变侵阿政策。1985年M.S.戈尔巴乔夫任苏共总书记后,决定逐步从阿富汗脱身。为实现这一目标,苏积极推进阿富汗问题的政治解决进程,将战争规模保持在较低水平;同时加紧武装并将"清剿"任务移交给阿政府军,苏军主要负责防守城市和交通线。阿游击队为了把苏军赶出国土,推翻喀布尔政权,对城市和交通线频繁发动攻势,先后对喀布尔、昆都士、坎大哈、贾拉拉巴德、赫拉特等重要城市发起多次进攻。其中对喀布尔的进攻曾出动兵力5万人,时间长达几个月,对苏军和阿富汗政府军造成严重威胁。但由于游击队内部政见不一,缺乏统一指挥,加上武器装备落后,进攻屡屡受挫。阿富汗战场出现了苏军控制主要城市与交通线、游击队控制广大农村、双方均不可能取胜的僵持状态。在此情况下,苏联被迫接受1988年4月14日达成的日内瓦协议,并于同年5月15日~1989年2月15日分两个阶段撤出全部军队11.5万人。至此,苏联侵阿战争结束。

国际反响

阿富汗战争旷日持久,历时九年多,给阿、苏两国人民带来深重灾难。阿富汗有130多万人丧生,500多万人流亡国外沦为难民;苏联先后有150多万官兵在阿富汗作战,累计伤亡5万余人,耗资450亿卢布,削弱了国力,从而被迫改变其全球战略,对国际战略格局影响深远。战争中,苏军使用大量先进武器,采取多种战略战术,但由于进行的是非正义战争,受到国际社会和苏联人民强烈反对。阿富汗人民抵抗力量虽然在兵力兵器等方面处于劣势,但由于从事的是正义战争,受到广大人民拥护和国际社会支持,部队士气高昂,加上成功地开展游击战,使强敌陷入人民战争的汪洋大海,并最终迫使侵略军撤离国土。

【哈菲佐拉·阿明简介:

哈菲佐拉·阿明(英文:Hafizullah Amin,普什图文:حفيظ الله امين) (1929年8月1日—1979年12月27日,帕格曼,喀布尔。)阿富汗民主共和国最高领导人。

1979年9月14日-1979年12月27日,任阿富汗人民民主党总书记,1979年9月14日-1979年12月27日,任阿富汗革命委员会主席团主席,1979年3月27日-1979年12月27日,任阿富汗部长会议主席。1965年,加入阿富汗人民民主党,1967年,人民民主党分裂后,领导人民派。1978年4月,阿人民民主党发动军事政变推翻达乌德政府,改国名为阿富汗民主共和国,塔拉基执政。阿明迅速蹿升为第二号人物。

此后,阿明与塔拉基明显政见不一,两人积怨日深,阿明经过缜密计划后,发动政变,杀害了塔拉基,自任党和国家的最高领袖。但是,阿明的上台,直接触犯了苏联在阿利益,1979年12月,苏联出兵攻入阿明宫,处决了阿明。阿富汗战争爆发。

反对苏联控制

阿明上台后,虽然仍高唱“阿富汗与苏联牢不可破的友好、兄弟般的关系”,因为阿富汗在经济上、军事上仍需要苏联的援助。但阿明始终担心克格勃的暗杀和苏联进一步对阿富汗的控制。

在政变后第一次召见苏联大使普拉诺夫时,就暗杀他的阴谋计划问题,向他提出警告并转告苏联领导人:希望苏联不要继续干涉阿富汗内政,如果苏联政府不接受这一“劝告”,他将不得不效仿埃及的萨达特总统,作出驱逐苏联顾问、苏联军事代表团以及苏联驻军,乃至废除《苏阿友好合作条约》的决定,而最后可能导致两国关系的破裂。

随后,阿明加强了对亲苏势力的清洗,并采取了一系列的措施,削弱苏联对阿富汗的控制。但这决不能使苏联放弃阿富汗,苏联加强支持阿富汗人民民主党、阿富汗武装部队和情报部门内的亲苏势力,同时,积极秘密策划推翻阿明的计划。

鉴于事态发展紧急,阿明决定给予苏联人一个公开警告,并设法赶走死对头普拉诺夫,使他们有所收敛。

1979年10月16日,阿富汗外交部长沙阿·瓦利奉阿明之命专门召见各社会主义国家使节,特意向他们揭露苏联大使普拉诺夫策划谋杀阿明的真相及其经过(“九·一四”人民宫火并事件)。阿富汗和世界舆论哗然,使苏联政府陷于十分尴尬的境地。不久,阿富汗政府正式要求苏联政府召回一直在阿富汗从事颠覆活动的普拉诺夫大使。

同年11月,苏联被迫改派塔别耶夫任苏联驻阿大使,但却加紧制订推翻阿明的计划。与此同时,苏联领导人一再要求阿明访问莫斯科,双方交换意见以消除误会,并商讨如何对付穆斯林游击队的问题。但阿明藉口阿富汗内部危机紧迫不能脱身,一再婉言拒绝访苏的邀请。

其实,他是害怕去莫斯科后被软禁,或趁他离国时策动政变。阿明还坚决拒绝苏联政府的一再要求把原人民民主党第二号人物、亲苏的巴布拉克·卡尔迈勒从国外召回担任党政领导工作,协助他处理人民民主党内部事务和国家事务。

与此同时,反对中央政府的穆斯林部落武装力量迅猛发展,波及全国28个省中的23个省,阿富汗政府的权力早受到严重威胁。苏联勃列日涅夫政府既害怕反苏的阿明权势扩大,又害怕阿富汗出现伊朗式的“伊斯兰革命”。

1979年12月初,苏联派苏共中央候补委员、苏联内务部第一副部长、克格勃的重要头目维·帕普京中将率一颇有权力的代表团访问喀布尔。苏联代表团在评估阿富汗局势后,藉口加强阿富汗治安力量和武装部队的实力,建议由苏联帮助改组阿富汗军队、警察部队和情报机构。阿明指责这一建议等于削弱他对武装部队和治安量的领导权,立即予以拒绝。

随后,帕普京又提出苏联政府愿意出兵帮助镇压穆斯林游击队,阿明对苏联的意图表示怀疑,也婉言谢绝了。阿明为了消除克格勃对阿富汗情报机构的控制,全面改组了秘密警察组织——阿富汗革命成果保卫部,成立了名为“阿富汗工人情报组织”的新机构,任命他的侄子阿萨杜拉为国家安全机构头子;还让他的兄弟们出任4各省的保安首脑。

阿明认为阿富汗必须改善与西方的关系,特别应立即改善与美国的关系,以抵制苏联的控制,或许有助于美国减少对穆斯林游击队的援助。阿明为此两次主动会见美国代表,表示希望两国关系正常化,还要求美国恢复对阿富汗的援助。同时,阿明也作出了愿意改善与中国的关系,还表示了希望缓和同巴基斯坦的紧张关系。

以身殉国

苏联领导人认为阿明开始向苏联的敌人献媚调情,他迟早会走上埃及总统萨达特反苏的道路,最后下决心铲除这匹难以驾驭的“野马”。但在喀布尔政权内部已难于找到处理掉阿明的集团,惟有苏联人自己下手。

1979年11月初至12月底,苏联集结重兵开进阿富汗并包围首都喀布尔。同年12月26日,苏联准备发动侵略阿富汗的前夕,苏联驻阿富汗最高使节、内务部第一副部长维·帕普京中将去达鲁拉曼宫(人民宫)向阿明下达最后通牒:阿明总统以阿富汗政府的名义正式邀请苏联出兵帮助镇压穆斯林反叛武装力量,苏联则保证阿明元首的地位及其家属的生命安全。阿明断然拒绝这无视阿富汗主权的要求。

第二天,即1979年12月27日晚,苏联军队进攻总统府所在的达鲁拉曼宫,阿明指挥总统府卫队英勇抵抗。由于孤立无援、寡不敌众,在激战三个半小时后,总统府卫队伤亡惨重而被击溃,阿明被苏军打死。他的4个妻子和24名子女,除一个女儿受轻伤大难不死外,其余人全部惨遭杀害。

阿明虽然通过明争暗斗的方式夺取了政权,但最后为了保卫国家的独立和主权而献出了自己的生命。】

【2001年美国阿富汗战争:】

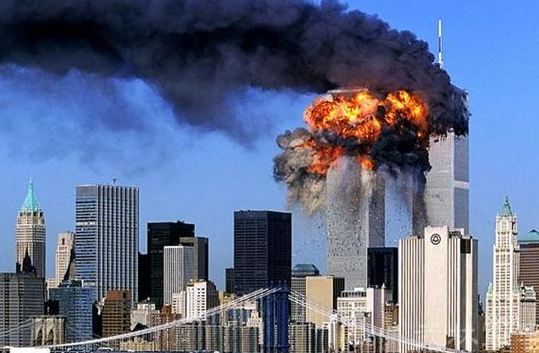

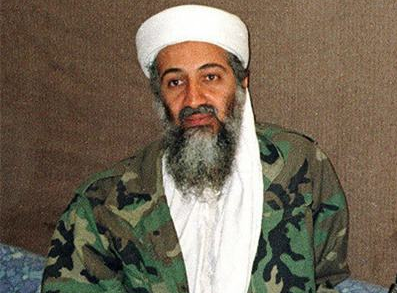

2001年阿富汗战争是以美国为首的联军在2001年10月7日起对基地组织和塔利班的一场战争,该战争是美国对九一一事件的报复,同时也标志着反恐战争的开始。联军官方指这场战争的目的是逮捕本·拉登等基地组织成员并惩罚塔利班对恐怖分子支援。2014年12月29日,美国总统奥巴马正式宣布阿富汗战争结束。

2016年7月6日,美国总统奥巴马宣布放缓美军在阿富汗的撤军计划,将在2017年1月其总统任期结束前在阿保留大约8400名美军士兵。

·战争背景

当美国总统布什向世界宣布美军要在阿富汗打一场样式很特殊的反恐怖战争,以彻底消灭制造9.11事件的幕后黑手及其同盟者塔利班武装之时,有眼光的战略家们都认为美国无疑会赢得这场战争。但是自美军开打以后,特别是反塔联盟在战争中发挥的作用,使世人愈感到始料不及,战争一次又一次地出现戏剧性变化,许多分析家们的预测都跟不上形势的发展。

在战争爆发之前大约一周,美国总统乔治布什向塔利班政府发出最后通牒,要求他们:把基地组织高层成员交给美国,释放所有被监禁的外国人,保护在阿富汗的外国记者、外交人员、支援人员让美国人员检查所有训练营,证实它们全部被关闭。

塔利班政府则拒绝与美国对话,并指与非穆斯林领袖对话是对他们的侮辱。但他们也透过在巴基斯坦的大使馆要求美国提供证据让他们自行在伊斯兰法庭起诉拉登。后来他们提出把拉登移送到中立国。但乔治·布什拒绝这些条款。联合国安理会在2000年12月19日要求塔利班移送拉登到美国或第三国就1998年的爆炸案接受起诉,以及关闭所有武装训练营,否则将会制裁阿富汗。

美国指攻击塔利班是要报复塔利班没有答应美国要求交出本拉登,而当天塔利班随即抨击美国举动是向伊斯兰世界宣战。期间一段本·拉登的录音片段在阿拉伯的卫星频道半岛电视台公开,在录音带中,本拉登指责美国这次袭击。宣称美国将会在阿富汗之战失利,并且像苏联一样崩解。同时,本拉登号召伊斯兰世界发起反抗非伊斯兰世界之战。

·战争结束

2012年,在美军特种部队击毙基地组织前领导人本·拉登一周年到来之际,奥巴马突击访问阿富汗,并与阿富汗签署了战略伙伴关系协议。奥巴马在签字仪式上说,美国与阿富汗人都不想打仗,期待着和平的一天。奥巴马说,现在是振兴美国的时候。

2012年5月2日,正在对阿富汗进行突击访问的美国总统奥巴马在喀布尔郊外的巴格拉姆空军基地表示,阿富汗战争即将结束。奥巴马表示,战争还没有结束,仍处于艰困时刻,但地平线上的曙光已经出现。在黎明到来前仍处黑暗中的阿富汗,能看到地平线上出现了新一天的曙光。

2014年12月29日,美国总统奥巴马宣布耗时13年之久、逾两千名美国士兵为之牺牲的阿富汗战争正式结束。奥巴马在一份书面声明中正式宣布了这一消息,并称虽然仍有大约1万美军驻扎在阿富汗境内,他们还会面临危险,但美国这场耗时最长的战争已经成为历史。

奥巴马上任时便宣誓要逐步减少投入阿富汗战争的兵力,奥巴马总统曾多次表示要撤出驻阿美军,他曾在5月的一次讲话中表示美国驻阿富汗的战斗部队将于2015年1月前撤离。12月早些时候,奥巴马在新泽西的福特迪克斯(Fort Dix)军事基地露面时还承认安全挑战依然存在,最终他把驻阿美军人数削减至今年的1万名,而此前在阿富汗驻扎的美军人数为15万。

·伤亡

2011年10月7日是美国发动阿富汗战争10周年纪念日。美国国防部称,美国在阿富汗战争上的花费已达3232亿美元,平均每天战争花费将近1亿美元。五角大楼表示,阿富汗战争至今已消耗了3232亿美元,造成2200名美军死亡。布朗大学说,战争共夺走至少33877条人命。

·影响

由于在阿富汗战争期间,美军指称有基地组织成员越过边境逃往巴基斯坦,一度引起邻近国家的紧张。另外,位于阿富汗北部的前苏联中亚国家由于为美军提供协助,一度惹来其他伊斯兰教国家例如黎巴嫩及苏丹等的敌视。 [

由于阿富汗政府本身的问题,使西方的巨大投入付诸东流,不仅未能把阿社会引向正轨,而且在恐怖势力面前节节败退,控制的国土不断缩小,总统被戏称为喀布尔市长。相反,塔利班势力则从最初的打击中恢复,控制了大部分国土,并转入巴基斯坦北部,大有东山再起之势。

面对这一形势,阿富汗政府几年前就提出与塔利班和解,但美国不同意,战争因此陷入僵持局面。去年底,在战争进行了整8年之后,奥巴马为打破僵局,及早脱身,决定增兵对塔利班进行更大规模的军事行动。到阿富汗问题国际会议召开前,美国随后承认塔利班是阿富汗政治结构的组成部分,同意阿富汗政府说服部分武装人员放下武器。但是,阿富汗塔利班却不打算和解。

阿富汗犹如一个黑洞,11年来不仅吞噬了近2000名美国大兵的性命,而且耗费了1万多亿美元。曾在阿工作的前美国海军军官马森认为,阿富汗战争是越战的翻版,美军深陷泥潭,没有获胜希望,因此尽早撤军方为上策。英国《金融时报》日前更是旗帜鲜明地指出:“西方在阿富汗已经失败。”

2012年入春以来,塔利班袭击已造成近百名北约士兵丧生。以往美国拒绝与塔利班对话,但现在是塔利班拒绝与美国对话。

辱尸、焚经和屠杀平民等丑闻接连发生,使阿富汗反美情绪空前高涨。塔利班打出复仇旗号,借机积极争取民心,“制服枪手”多次袭击北约军人。