巴尔干战争·百战经典

2018-8-6 青野龙吟

巴尔干战争是指于1912~1913年间,在欧洲东南部巴尔干半岛发生的两次战争。20世纪初,欧洲大陆到处是山雨欲来风满楼,国家之间以及与国家之间矛盾不断加深,斗争愈演愈烈。

巴尔干地区,重重矛盾在这里汇聚着、斗争着,1912年终于爆发了以保加利亚、塞尔维亚、希腊和黑山所组成的"巴尔干同盟"反对土耳其的战争。由于欧洲国家在巴尔干地区有着重大利益之争,它们干预这场战争又成为必然。对战争的干预导致欧洲国家之间矛盾进一步激化,于是也就为第一次世界大战接上了导火线。

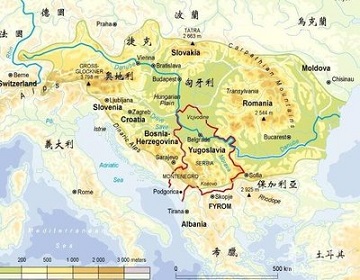

位于地中海和黑海之间的巴尔干半岛,饱经了历史上无数次战争创伤。20世纪初期,曾于14世纪初兴起于小亚细亚半岛西北部的国家土耳其仍控制着巴尔干半岛南部的大片领土和属地,阿尔巴尼亚还没有取得独立;塞尔维亚、保加利亚、希腊人民在马其顿、色雷斯一带还受政治压迫和迫害。

历史背景:

巴尔干半岛的10个国家共有面积大约是154.6万平方公里,人口约1.3亿。其中,土耳其面积为78万平方公里,人口6690万;罗马尼亚面积23.7万平方公里,人口2320万;南斯拉夫(包括塞尔维亚和黑山)面积10.2万平方公里,人口1064万;希腊面积13.1万平方公里,人口1047万;保加利亚面积11万平方公里,人口843万,克罗地亚面积5.6万平方公里,人口469万;波斯尼亚-黑塞哥维那面积5.1万平方公里,人口452万;阿尔巴尼亚面积2.8万平方公里,人口333万;马其顿面积2.5万平方公里,人口203万;斯洛文尼亚面积2万平方公里,人口197万。由于土耳其有3%的领土位于巴尔干,所以一般把土耳其包括进巴尔干国家的行列。土耳其,巴尔干地区的面积近80万平方公里,人口7000多万。

巴尔干地区位于欧洲的接壤处,是欧洲的下腹部,扼黑海、地中海的咽喉,战略位置十分重要。同时,这里民族成份复杂,宗教多样。自古以来,这里就是欧洲的火药桶。

巴尔干地区长期是各大国觊觎的对象,多次遭到大国的统治。14世纪下半期,起源于土耳其内陆地区、后向土耳其迁徙并兴起于土耳其安纳托利亚半岛西北部土耳其入侵巴尔干半岛;19世纪中期,奥地利(1867~1918)也开始将巴尔干的西北部地区纳入自己的统治之下;俄罗斯(1547~1917)自从15世纪以来一直打着解放"斯拉夫人"的旗号在巴尔干地区争夺势力范围。在这些帝国的统治之下的巴尔干各国人民长期受到民族歧视和宗教压迫,巴尔干人民的解放事业往往与民族解放和宗教信仰联系在一起。民族解放和宗教信仰在巴尔干人民的争取独立的运动中起了很大的作用。但是,由于错综复杂的历史原因,巴尔干地区的民族和宗教关系十分复杂,历史遗留问题更是难以解决,特别是领土问题。各个民族都想建立单独的民族国家,扩大领土范围。

帝国主义列强在巴尔干地区的明争暗斗,直接影响着该地区诸国的内外政策,左右着巴尔干政局的发展和变化。在这里,民族之间的矛盾使得人们内心的传统意识更加根深蒂固,由于民族的兴亡受到传统敌人的威胁,巴尔干各国决心联合起来,对付共同的敌人土耳其。将它赶出欧洲,解放被占领土,实现各民族自治,这正是巴尔干同盟得以建立的直接成因和尔后的一致目标。在这种形势下,巴尔干地区酝酿着一场迫在眉睫的战争。

1912年3月,南方斯拉夫国家塞尔维亚和保加利亚签订反土同盟条约。5月,希腊和保加利亚订立盟约,黑山也在8月参加。这样就形成了四个巴尔干国家反土同盟,并决定利用意土战争的时机发动对土战争。但欧洲国家图谋巴尔干人民掌握自己的命运,他们各自怀着利益进行干预。 1912年10月8日,门的内哥罗(黑山)首先对土耳其宣战,保、塞、希也相继在17、18日向土耳其发出最后通牒,要求土耳其军队撤出巴尔干。

土耳其政府拒绝了这个要求,并开始进行军队动员。这就构成巴尔干联盟对土宣战的直接口实。18日,保加利亚、塞尔维亚和希腊也相继对土采取军事行动。

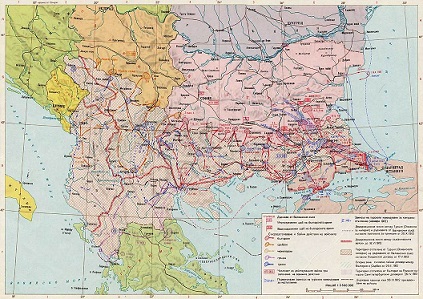

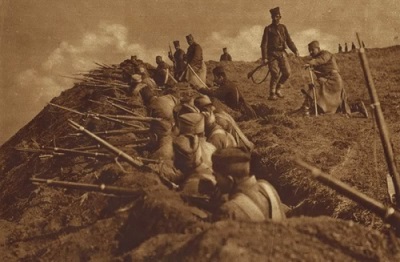

巴尔干同盟各国在兵员数量和武器质量,尤其是在炮兵质量和军队战斗训练水平上,均胜过土耳其军队。这些国家的军队在民族解放斗争目标的鼓舞下,士气高昂。保加利亚军队在伊斯坦布尔方向以三个集团军组成主要集团。塞尔维亚的主要兵力(三个集团军)对付土耳其军队在马其顿的集团。希腊的弗萨利亚集团军和伊皮鲁斯集团军分别准备对付萨洛尼卡和亚尼纳的军队。希腊海军准备对土耳其海军采取行动,保证盟国在地中海的制海权。门的内哥罗军队的任务是协同塞尔维亚军队在马其顿作战。盟军对土耳其军队形成了包围态势,准备在土耳其援军到达之前击溃敌军。

1912年10月22日,门的内哥罗军队与为数2万人的塞尔维亚伊巴尔部队共同对色雷斯北部和阿尔巴尼亚北部的土耳其军队进攻,保军越过保土边界向南推进。位于保军集团右翼的第集团军击退上军。在左翼作战的保军第一、三集团军,在多次击退土耳其军队后,于10月22~24日在基尔克-基利塞(洛泽格拉德)附近击溃土耳其军队第三军,开始向南推进。1912年10月29日至11月3日,在卢累布尔加兹发生激烈交战,土耳其军队第四军被击溃。土耳其军队仓促退却。

1912年10月24日,塞尔维亚各集团军发起总攻,马其顿的土耳其军队集团被粉碎。在马其顿南部,希军于11月1、2两日在叶尼杰附近获胜,向萨洛尼卡展开进攻,该城守军于9日投降。

希海军封锁土海军达达尼尔海峡出口,实施了夺取爱琴海诸岛屿的战役。1912年11月28日,阿尔巴尼亚宣布独立。但盟军尔后的几次军事胜利并不符合一些大国的利益。俄罗斯(1547~1917)在支援巴尔干国家的同时,又担心保军进抵伊斯坦布尔不利于自己解决黑海海峡问题。德国(1871~1918)和奥地利(1867~1918)则认为塞尔维亚和希腊是站在协约国一方的,因此不希望它们强大,却把土耳其看作是自己潜在的盟邦,因此竭力防止土耳其覆灭。在各大国的压力下,1912年12月,土耳其与保加利亚、塞尔维亚签订了停战协定。

1913年1月23日,土耳其境内发生政变,新政府(青年土耳其党)拒不接受和约条件。2月3日,巴尔干联盟各国重新开战。土耳其在接连遭到几次失败后,于4月签订第二次停战协定。第一次巴尔干战争以签订1913年5月《伦敦和约》而告终。根据这项条约,土耳其丧失了它在欧洲的几乎全部领土。巴尔干各国人民摆脱土耳其压迫的愿望得以实现。

这场战争客观上具有进步的民族解放的性质。俄国革命家列宁指出:"巴尔干战争是标志着东欧中世纪社会崩溃的一系列世界事件中的一环。"

1913年6月29日至8月10日,以保加利亚为一方,塞尔维亚、希腊、罗马尼亚、门的内哥罗和土耳其为另一方进行了第二次巴尔干战争。它是第一次巴尔干战争原有盟国之间矛盾激化的结果,失去亚得里亚海出海口的塞尔维亚,要求马其顿偿付赔款。希腊也希望牺牲保加利亚(当时保加利亚已收回大部分土地)以扩大自己的领土。罗马尼亚向保加利亚提出对多布罗加的领土要求。在奥德同盟的唆使下,保加利亚于1913年6月29 日夜间,对马其顿的塞尔维亚军队与希腊军队采取军事行动。保军各集团军的进攻受阻,塞军进行反击,突破了保加利亚第四集团军阵地。战斗继续到7月6日,保军被迫撤退。

10日,罗马尼亚对保开战,未遇什么抵抗。21日,土耳其撕毁1913年《伦敦和约》,与保军作战,占领埃迪尔内。保加利亚在全面溃败的威胁下,于29日宣告投降。根据1913年《布加勒斯特和约》,保加利亚不仅失去已收回的大部分领土,而且丧失了多布罗加的南部。1913年保、土签订的《君士坦丁堡和约》又迫使保加利亚将埃迪尔内归还。

1913年8月10日保、塞、门、希、罗五国在布加勒斯特签订和约,保加利亚丧失其在马其顿和色雷斯的大部分土地及南多布罗加。以后,根据《保土条约》,土耳其又重占亚得里亚堡。至此,巴尔干战争结束。

第二次巴尔干战争的结果是巴尔干半岛的力量重新改组:罗马尼亚脱离1882年三国同盟,而与协约国靠近,保加利亚则加入德奥同盟。因失去许多领土而大大削弱了。南斯拉夫的塞尔维亚王国像扎进奥地利身边的一根刺,几乎把领土扩大了一倍,1913年夏季,奥地利秘密地向它的盟国建议采取一些措施来抑制塞尔维亚。可是,德国和意大利拒绝采取行动。这些都成了1914年爆发第一次世界大战的重要因素。

巴尔干战争导致国际矛盾的进一步激化,加速了第一次世界大战的爆发。巴尔干各国在战后矛盾也进一步加深,为大国继续干涉和控制巴尔干提供了可乘之机,为世界战争埋下了导火线。巴尔干战争之后,各国加紧了军备竞赛,大量征集兵员,研制和生产各种新式兵器,军费大幅度增加。到第一次世界大战前夕,德奥两国军事预算达140亿马克,协约国军事预算也达47.6亿马克。两大军事集团各自 召开军事会议,讨论制定作战计划,力图先发制人。德国(1871~1918)总参谋长毛奇曾经说:"我们已经准备好了,对于我们,战争越快越好。"大战大有一触即发之势。

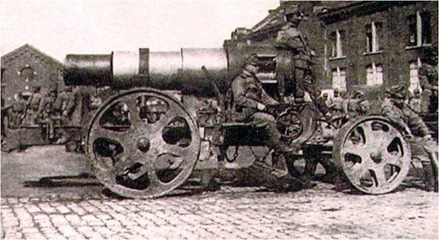

在巴尔干战争中,火炮的射程和射速均有提高,机枪数量增加,飞机除进行空中侦察外,还用以实施轰炸,以及装甲车和无线电等军事技术装备大量使用,这一切促使陆军改用疏开战斗队形,为了隐蔽而利用地褶和壕沟,同时还必须保护部队免遭空袭;军队在前线数百公里地段上展开。防御强度的增加,又使机动作战更加困难。过渡到阵地战这种作战样式的趋向愈益明显。这些对以后的战争产生了重大影响。

历史评价:

巴尔干战争是第1次世界大战前夕一场多国参加的国际性战争。它受着各种地缘政治和主客观因素的制约和影响,集中地反映了该地区和世界两大帝国主义集团之间的矛盾和斗争,这就决定了战争性质的复杂性。

就第1次巴尔干战争而言,虽然巴尔干诸国王室和政府有着扩张领土的意图,有帝国主义列强的不断干预,但它有进步意义,因为战争的矛头指向了长期压迫和奴役该地区各民族的奥斯曼帝国,指向了落后的封建制度,顺应了世界历史的发展趋势,符合大多数人民的愿望。通过这场战争,巴尔干地区80%以上的领土和70%以上的欧洲人口摆脱了奥斯曼帝国的统治。阿尔巴尼亚人民走上了独立发展的道路,马其顿和色雷斯等地的人民获得了解放。因此,这场战争具有正义性,它在"摧毁整个东欧的中世纪残余方面""向前迈了一大步"。

第2次巴尔干战争的性质与第1次不同,由于帝国主义列强的插手,巴尔干诸国统治阶级为争夺土耳其在欧洲的属地而引起了一场王朝战争,具有非正义性,这场战争把巴尔干各族人民拖进了深渊。据不完全统计,有50万以上的人口被迫出逃或被驱逐,流离失所。23.4万土耳其人被赶出保加利亚和塞尔维亚,1.5万保加利亚人被迫从马其顿迁到希腊,7万希腊人从色雷斯逃往保加利亚,7万阿尔巴尼亚人被遣往埃皮尔,26.5万希腊人被土耳其驱逐出境,10万土耳其人也不得不从希腊移到小亚细亚。

两次巴尔干战争不仅未能解决巴尔干诸国间旧的矛盾,而且还增加了它们的新矛盾。马其顿被几国瓜分并未取得当地人民的同意;罗马尼亚占领南多布罗加也决非当地人民的意愿;保加利亚对希腊和塞尔维亚版图的成倍扩大而极为不满,曾多次表示要修改《布加勒斯特条约》。新的矛盾和利益冲突促使巴尔干诸国的力量重新组合,即原来的巴尔干同盟不复存在,代之而起的是两个集团:塞尔维亚、希腊和罗马尼亚集团与保加利亚、土耳其集团。这两个集团的背后又分别由协约国和同盟国的势力支持着。

巴尔干战争增加了帝国主义列强内部的磨擦。各大国在巴尔干的经济利益和势力范围决定着各自的政治态度,在具体问题上明争暗斗,但为了各自集团的战略利益,互相又有所让步。这些暂时的让步虽没有引发欧洲的大战,但却加深了协约国与同盟国之间的敌视和对立,刺激了普遍的扩军备战。特别是协约国支持的塞尔维亚,由于它在2次巴尔干战争中是最大的赢家,领土扩大1倍,人口由300万增加到近450万,势力和影响进一步扩大,这对德意志帝国(1871~1918)和奥匈帝国(1867~1918)的扩张计划构成了严重威胁。因此,奥匈多次宣称要对塞尔维亚发动战争,这就使得巴尔干地区成了新的世界大战的火药库。

在军事学术上,巴尔干战争的作战方法发生了一些变化。火炮射程和射速的提高,机枪数量的增加(盟军有474挺,土耳其军队有556挺),飞机、装甲车和无线电等新式武器和技术装备的使用,使得地面部队经常采用疏开战斗队形,充分利用堑壕加强隐蔽,并注意了防空。在巴尔干战争中,进攻一方善于实施机动作战,向心突击和迂回包围,这对导致作战的胜利具有很重要的作用。这次战争还为多国部队联合作战和加强盟军的战略协同提供了宝贵的经验。