只存在过8年的西南联大,为何让人念念不忘?

2022-05-14 青野龙吟

2022-05-14 来源:综合乌木说、蝴蝶为你朗读

在中国教育史上,曾有过这样一个奇迹:

学校没有一座高楼,却大师云集,人才辈出。

明明是“最穷大学”,却被誉为“中国教育史上的珠穆朗玛峰”。与哈佛、剑桥、耶鲁齐名而毫无愧色。

林语堂评价它:物质上,不得了!精神上,了不得!

杨振宁说:它是他中国最好的大学。

后世人赞它:“讲台上,人人是大师,讲台下,则是未来的大师”。

相信不少读者已经猜到了,它就是中国历史上“最群星闪耀”的大学——

西南联大。

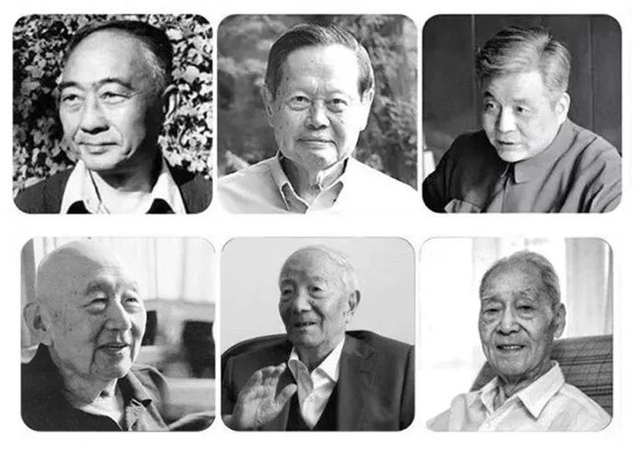

在它存在短短8年时间里,诞生了:

2位诺奖得主,4位国家最高科技奖得主,8位“两弹一星”元勋,170多位院士……

以及上百位霸占历史、文学、外语的人文大师。

惊人教学成果的背后,离不开它豪华的师资力量。西南联大校长梅贻琦说过,“真正的好大学,不在有大楼,而在有大师”。

翻译泰斗许渊冲老先生回忆说:

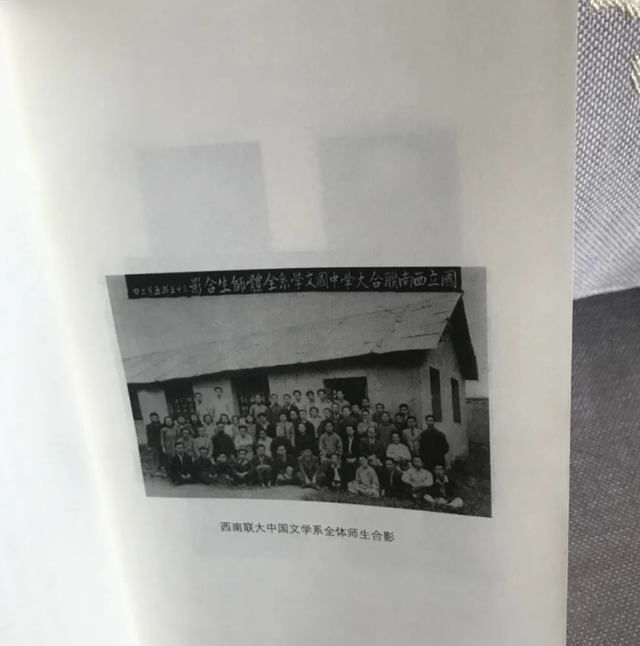

那时国文课真是精彩,中国文学系的教授,每人授课两个星期:闻一多讲《诗经》,陈梦家讲《论语》,许骏斋讲《左传》,刘文典讲《文选》,唐兰讲《史通》,罗庸讲唐诗,浦江清讲宋词……

1937年,七七卢沟桥事变,国立北京大学和国立清华大学都遭受波及,天津的私立南开大学甚至直接被日军炸毁,家底全无。

同年8月28日,国民政府教育部传来密谕:

在未来的九年中,国立北京大学校长蒋梦麟、国立清华大学校长梅贻琦、私立南开大学校长张柏苓,将以“国立西南联合大学常务委员会”三常委的身份,共同领导这所战时联合大学。

这三所国内一流顶尖大学,开始“兵分三路,水陆兼进前往昆明”,成就了“中国教育史上最伟大的长征”,陆路完全徒步,要翻山越岭3600里才能抵达昆明;水陆也要绕道越南,然后进入昆明。

这所由清华、北大和南开组成的战时联合大学,被称为:西南联大。

它将三校的精英师资整合在一起,也将全国各地的精英学子汇集一处。

从1938年5月4日开课,到1946年7月31日结束,西南联大在云南办学八载,弦歌不辍,这是在全国抗战中,联合到底的唯一一所大学。

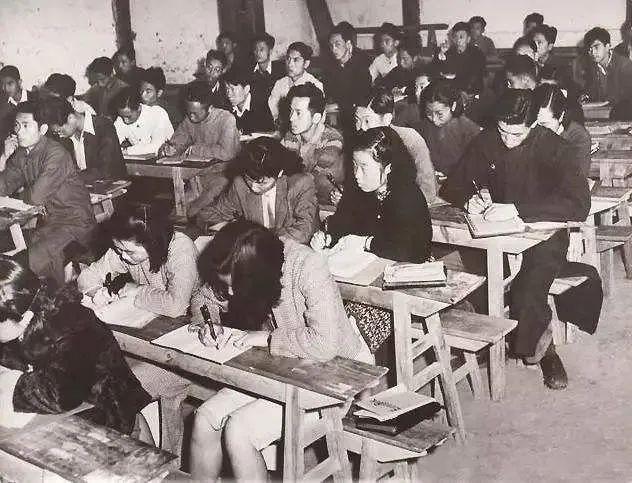

八年时间,入学8000位本科生和研究生,但只毕业了3882名学生,可见考试之严格,教学之严谨。

虽然毕业人数被腰斩,但他们却代表着中国顶尖的学者水平,放眼世界范围,也是一流的。

从这3882名毕业生里,走出了2位诺贝尔奖获得者,4位国家最高科学技术获奖者、8位两弹一星功勋奖章获得者、171位两院院士及100位人文大师。

一张豪华师容的课程表

北大哲学系教授黄枬森,曾撰文回忆他在读书期间的课表。

“国文老师是沈从文,英语老师是李赋宁,物理老师是吴有训,中国通史老师是吴晗,公共伦理学老师是冯友兰。我还选修了数论和《庄子》,老师分别是华罗庚和闻一多。”

在哪里读书,能有幸见到这么豪华的师资力量?

答案是:西南联大。

1937年8月28日,“七七事变”后不久,北大、清华、南开三校校长,接到了一封公函。公函要求:三校南迁长沙,联合组建长沙临时大学。

开学没多久,淞沪会战宣告失败,上海和南京依次沦陷,武汉危在旦夕,长沙唇亡齿寒。

为了保住文化血脉,学校决定“兵分三路,水陆兼进前往昆明”。

其中一路,需要完全徒步3600里才能抵达昆明,后人因此称之“中国教育史上最伟大的长征”。

这个说法并不过誉。

立校仅8年,西南联大共输送了3882名毕业生,这其中,走出了2位诺贝尔奖获得者、4位国家最高科学技术奖获得者、8位两弹一星功勋奖章获得者、174位两院院士及100多位人文大师。

不少人惊讶这所学校存在时间之短,更多人震惊它培育人才之丰。

如果你没有听说过这个大学,也许你听说过它的一些校友。

杨振宁、李政道、邓稼先、汪曾祺、何兆武、邹承鲁……

以上人物,全都师出西南联大。

让杨振宁和汪曾祺推崇的大学

文学大师汪曾祺曾回忆自己考学的艰辛:

“1939年,我从上海经香港、越南到昆明考大学。到昆明,得了一场恶性疟疾,住进了医院。这是我一生第一次住院,也是唯一的一次。

高烧超过四十度。护士给我注射了强心针,我问她:要不要写遗书?我刚刚能喝一碗蛋花汤,晃晃悠悠进了考场。

考完了。一点把握没有。天保佑,发了榜,我居然考中了第一志愿:西南联大中国文学系!”

疟疾缠身,喝了一碗蛋花汤也要撑着进考场,发榜考中的第一志愿让他喜不自胜。

杨振宁更是曾不吝赞美之词,称赞“西南联大是中国最好的大学之一”。

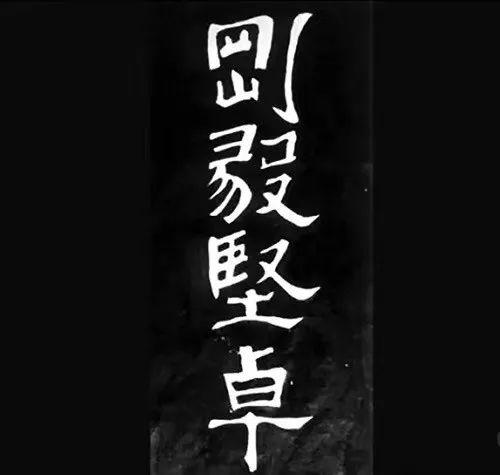

联大精神

西南联大的厉害,不仅仅在于它带出来的这批学子所取得的学术成就,它之所以是中国教育史上不可逾越的高峰,最关键的原因是在于它所开创的联大精神。

时任西南联大校长的梅贻琦说过的一句话:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”后来也被无数人奉为圭臬。

在梅贻琦、蒋梦麟和张柏苓的带领下,整个联大充满了民主,开放、活跃向上的气氛:

学生和老师之间针对某个见解打大辩论,互相论证;老师和老师之间,也会出现各开同一门课,拿出看家本领分享真知灼见,吸引学生去听课,甚至教授之间也互相旁听;教师做学术也有极大的自由,上课讲什么、怎么讲,全都由老师自己决定,他们自己注重创新。

1980年代,沈从文出国访问,研究联大的外国汉学家问他:“抗战条件那么苦,为何西南联大八年培养的人才,超过了战前北大、清华、南开30年人才的总和?”

沈从文回答了2个字:自由。

是的,是自由。那时候的联大,让众人知道,一所真正意义上的大学,应该是什么样子。

教授们不仅传道受业解惑也,更是身体力行,培养出学子们刚毅坚卓的文人风骨。

这种“刚毅坚卓”的联大精神的筑成,同梅贻琦、蒋梦麟和张柏苓3位的早年的人生经历是分不开的。

梅贻琦以第一名的成绩毕业于南开中学堂,后前往美国留学,归来任职清华校长。

在那个风雨飘摇的年代,梅先生多次和清华教授多次筹商,配合国家抗战,做出一系列准备:

清华在湖南长沙筹办无线电等特种研究所;在岳麓山下兴建校舍,将部分贵重仪器、书刊、档案逐渐向长沙转移;在南昌与航空学校共同进行航空工程的研究实验。

在梅先生眼里,知识分子们更是要团结起来,用自己的力量配合抗战、与国家共存亡,用科技兴国、保留民族文化血脉。

蒋梦麟在《西潮》中记载,当年他在日本留学,在一个展览战利品的战绩博物馆里,看到甲午战争中俘获的中国军旗,军服和武器,简直使他惭愧得无地自容。夜间看着游园的几万盏电灯照耀如白昼,他却孤零零站在假山顶上,望着游行的队伍,不禁泫然涕下。

1908年夏天,他参加了浙江省官费留美考试,前往美国加州大学农学院深造。在那里,他某天领悟到了:为什么不研究研究如何培育人才呢?

于是他毅然决定转到社会科学院,选教育为主科,星星之火,也要燎原。

张柏苓则是毕业于北洋水师学堂,后来在“通济”轮上服务时,目睹国帜三易,悲愤填胸。

“深受刺激,念国家积弱至此,苟不自强,奚以图存。而自强之道,端再教育。创办新教徒,造就新人才。及苓将终身从事教育之救国志愿。”

41岁的张柏苓,辞去天津南开中学校长职务,赴美考察私立大学,研修心理学、教育行政学、近代教育史。他希望在天津亲手创办一所私立大学,与欧美的著名大学一试高下。

于是,后来有了天津的私立南开大学。

3位校长的经历,是融进了他们的骨血里,他们的言传身教,影响了周围的教授们,教授们再逐渐影响了学子们,这才有了被众人赞誉有加的联大精神。

那个动荡的时代,西南联大这个学园里面,老师们都是大师级人物,学识过人,学生们自主努力学习,其中许多人都成了各行各业的专家,为国家作出巨大贡献。

数学家华罗庚,是当时西南联大的教授之一。

华罗庚只有初中毕业文凭,但他的学识早就超过大学。华罗庚的初中老师叫王维克,曾经到巴黎留学,是教育家、翻译家,并且还是意大利诗人但丁的杰作《神曲》的译者。王维克看到华罗庚勤奋好学,很欣赏他,在当了初中校长后,王维克请华罗庚到学校工作,做会计兼事务。

之后,华罗庚在王维克的鼓励下,大胆写了一篇批评当时一个叫做苏家驹教授的论文有错,因为这篇论文,熊庆来教授注意到华罗庚,还以为他是一个大学生,打听以后才知道华罗庚竟是一个失业青年,学历只有初中文凭,可他的学识惊人,熊庆来教授写信给华罗庚请他到清华大学,当助理员。

华罗庚在清华园,既有了糊口的工作,又可以在国内最高学府吮吸知识的营养。华罗庚在工作之余可以去旁听,熊庆来教授还会亲自指导这个天才学生,一个没有正统读过大学的人,不久之后已经可以去听研究生的课程,同时华罗庚还自学了英语和德语,熊庆来教授更是推荐华罗庚前往英国剑桥留学。

留洋后,一心挂念灾难深重的祖国,决定回国,而欣赏华罗庚的熊庆来教授推荐华罗庚到西南联大任教。

获得“翻译文化终身成就奖”的大翻译家许渊冲也是西南联大的学生。

在联大读大一的时候,许渊冲就把林徽因的诗《别丢掉》译成英文发表在《文学翻译报》,这是许渊冲最早的翻译作品。

许渊冲从事文学翻译六十余年,专注而专业,译作涵盖了中、英、法等语种。许渊冲的翻译集中在中国古诗英译,形成韵体译诗的方法和理论,被称为“诗译英法唯一人”。许渊冲先生的译作包括《诗经》、《楚辞》、《李白诗选》、《西厢记》、《包法利夫人》、《红与黑》等中外名著。

那时候的西南联大,用现在的话来说,就是“大咖云集”,师资力量雄厚。教师们都是学识丰富的大师,而在这里学习的学生,许多人都取得卓越成就。闻一多、朱自清、陈寅恪、张萌麟、冯友兰等等都在那里授课。

导演徐蓓拿起这一段记忆和历史。于是,有了纪录电影《九零后》的诞生。2022念5月29日,这部由16位平均年龄超过96岁的、西南联大学子联袂“出演”的电影《九零后》,将在大银幕上与观众见面。而在正式上映前,导演徐蓓说起了在镜头背后,那些不为人所知却备受感动的瞬间。

一座只存在了8年的大学,为何会让国人感怀至今?不可否认的是,西南联大是中国教育史、乃至世界教育史上的一段佳话与传奇,更是一段群星璀璨、充满张力的历史。这所学校毕业学生3882人,却走出了8位两弹一星元勋、2位诺贝尔奖得主(杨政宁、李政道)、173名两院院士、100多位人文大师。

“按照校友和老师的总结,西南联大的精神,是爱国、民主、科学。”

“在我的心里,他们是一群特别美好的,生命力顽强的灵魂。我会去思考,为什么在那样的年代,他们会有这样的整齐划一的优秀?这可能是西南联大更重要的一种精神,因为最终我们还是作为个体在这世界上生活,我已经把我的答案已经埋到了片子里面。”徐蓓特别引用了影片中的一个词语,也是她在影片中最喜欢的段落,那就是——pure(纯粹的),这是邓稼先称赞他人时最爱用的词语,也是杨振宁等校友回忆他时,出现的高频词。

“这个‘pure’,不光是简单的意思。是你对知识文化,或者很多美好的东西,有发自内心的热爱,在内心始终有一块安静的净土,会为它努力着迷。这个‘pure’不影响你在职场的打拼,以及成家立业,但你心里要有这样一个东西。我最大的认识就是这个‘pure’,这是是西南联大学子给我的启发。”