《围城》——世间本无事庸人自扰之

2018-04-24 青野龙吟

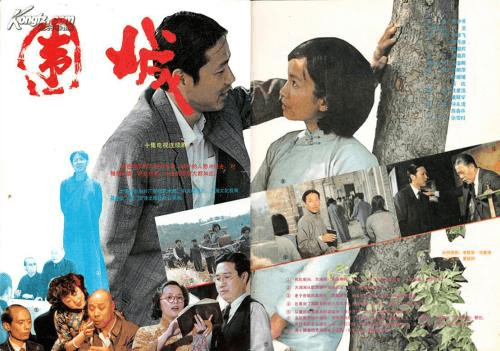

《围城》是钱钟书所著的长篇小说,是中国现代文学史上一部风格独特的讽刺小说,被誉为“新儒林外史”。第一版于1947年由上海晨光出版公司出版。故事主要写抗战初期知识分子的群相。

倘若以严密的逻辑关系、善恶道义的苛刻标准去品读这本书的,无疑他是充满着小资情调,不上大调的一本书而已。但就是这种种荒唐的事情凑在了一起,才拼成我们真正的人生。不见得暗中使坏、笑里藏刀的三闾校长高松年就真的在乱世中下马,也不见得方鸿渐就真的会追逐自己的爱情与唐晓芙双宿双飞,这些个世道、爱情也不见得就只是上世纪二十年代的写影,恰恰是每个人生少年间的无奈。

方鸿渐的维诺是从、软骨、满眼的不是却不见得敢作敢为,恰恰我们每个人都会有这样的特点,都曾为社会的不公、不受朋友的待见、被恋人抛弃等等抱怨过、烦恼过,但可事过之后呢,我们都没有孙悟空大闹天宫的魄力,说白了就是没那实力,也有太多顾虑,毕竟我们不是生活在童话世界中,人生所需要完成的事物也不像是西天取经一条路那么简单。

人的欲望太多,仅享有荣华富贵、锦衣玉食不成,我们要众人爱戴、亲友和谐、获得的途径受得了他人的敬佩,我们就不得不对很多方式嗤之以鼻,认为这样或那样太过鲁莽、草率、不近人情,但这恰恰无形之间限制了我们,也或多或少的让我们的身上有了方鸿渐的影子。

李梅亭这个形象相信不止我一个人认为他是不折不扣的小人,不重情义、只重利益的伪君子,但是他却真的坐稳了教导主任的位子,即便很多人对他不满,也影响不了他每年的俸禄,领导学子的风度。这不禁让我们觉得可笑,笑过之后又觉得我们可怜,周围这种讽刺的事情不在少数吧。其实也没有人当初就愿意以一些手段去谋生,只是善念还不足,只是别无他法罢了,话说回来真的去与每一个人斤斤计较也无大益。

赵辛楣是一个一直都让我觉得没什么存在感的人,他的确是方鸿渐的情敌兼挚友,这么重要的角色有些时候反倒让我觉得他俩的对话只不过是作者想阐明一下人生固有的道理罢了,譬如结婚之如围城、先旅行后成家云云,俩人的关系一直就那样,赵辛楣和方鸿渐在三闾大学的位子就那样平淡的坚持着。没有什么鲜明的人物特点,不敢勇敢的追求爱情,就是他给我最深的印象了。

各位女性角色想必是本书最值得评头品足的人物了。

先从鲍小姐说起。一夜情自然也没什么好说的,但就是这个人揭发了方鸿渐最明显的品性,这也是为何最后和孙小姐提前结婚再回家里的原因。他便是一个明显的顺着肉体引导的一个人懦弱的人,事后见到小二都紧张兮兮怕被揭发,不禁冷笑早知如此何必当初。但有些时候我们不也就是这样的吗,对于未知却又吸引关注的禁果,忍不住尝一下,变成了做贼一样,想甩都甩不掉,那薄纸一张的假文凭不也如是吗。

苏文执小姐的形象自我感觉跟现代的知识女性非常相似,表面自信满满私底下就越怕别人小瞧了自己,便更摆出一副高贵的样子,对于追求者不屑一顾,赵辛楣就是受害者。但是对于自己真正喜欢的人,依然是那种若即若离的模糊感,而且绝不承认自己对他的好感,既疏忽又关心且限制,却殊不知这样做法只会让男人望而生畏,得下结论对自持有知识对繁琐事务不屑一顾的女性,大都是没有女人味的。话说回来错也不在她们,整日与学术男同胞交往自然而然就混沾染一些君子气,那种闺秀的温柔气息自然会少了一些,不就正是现代社会独生子女、素质教育的悲剧吗。

关于唐晓芙难以产生共鸣,以及那段读书是在火车上,实在不敢对她评论一番,只是觉得每个男人的生命中都会有一个唐晓芙的存在吧,没法成为自己的夫人,但是心灵上会比爱人更接近,但是大半辈子都不会再见到,她的美好也就远远停留在了二十几岁,你的回忆也就在那最美好的年华为她定格。

其后是孙柔嘉,这位并没有在芸芸众女中成为匆匆过客的方太太,说白了她也没何种过人之处,但便恰恰是这种“旅途中也能相处融洽”特质,让方鸿渐在种种荒唐、措不及防的环境下,草草结婚,也没觉得选择孙小姐做配偶有何不可。对孙小姐结婚前后的描写简直判若两人,故感慨红颜知己与长相厮守的爱人定然不会是同一人,倘若是那样眼不然就是庆幸要不然就是悲剧吧。二人吵架的那段其实是最有意思的,尤其是书中最后写到的,那大钟慢掉的六个小时,回到过去两个人的初衷就都是好的,便就是各种说不清道不明的人情纠结让我们阴差阳错把事情做成完全相反的方向去了,思来可笑,细想可悲。

还要再写两个女人,这俩都不与方鸿渐有直接亲昵的关系,却与他好哥们赵辛楣纠缠不清。先是与孙小姐同寝室的范小姐,不折不扣的一个小女人,向自己心仪的男人面前表现出对其他女人的不屑,以及自己有很多爱慕者的假象,这种种蹩脚的演技最后只能让男人只觉得她可笑、无知,但偏偏女人就爱这么傻,这么蠢,最后发现他不爱自己后,便开始排山倒海似的挤兑他。

另一个女人就是汪太太,其实我很欣赏她的有些作风,对于爱情的敢于追求突破枷锁的作风,只怪那男人不想她似的那么果敢罢了,可怜的女人就只能在小小的屋檐下过着平淡无奇、受尽男人气的日子。

《围城》从“围城”这个比喻开始,淋漓尽致地表现了人类的“围城”困境:不断的追求和对所追求到的成功的随之而来的不满足和厌烦,两者之间的矛盾和转换,其间交织着的希望与失望,欢乐与痛苦,执著与动摇——这一切构成的人生万事。“围城”困境告诉我们人生追求的结果很可能是虚妄的,这看起来好像很有点悲观,但骨子里却是个严肃的追求,热忱深埋在冷静之下,一如钱钟书本人的一生。他揭穿了追求终极理想、终极目的的虚妄,这就有可能使追求的过程不再仅仅成为一种手段,而使它本身的重要意义得以被认识和承认,使我们明白追求与希望的无止境而义无反顾,不再堕入虚无。

读完围城其实心里还是五味陈杂的,不仅仅是一本婚姻教科书,也是一幅人生写意图,里面太多太多的无可奈何、人事瓜葛、城府算计在身边又怎会少得了。最重要的其实还是摆正我们自己的心态,世间本无事庸人自扰之,但求我们能够在雾里看花的世界里不做庸人吧。