经典文学40年•贾平凹《废都》

2021-12-02 青野龙吟

《废都》是作家贾平凹创作的长篇小说,1993年首次发表。

小说写的是20世纪80年代中国西北一个大城市里一群知识分子的生活故事。小说主人公叫庄之蝶,是西京城四大文化名人之一,也是四大名人中最有能耐的一个,属“西京文坛上数一数二的顶尖人物”。小说中有大量的“性”描写,故而引起较多的争议。小说还较多地运用了象征的手法,是该小说值得注意的一个艺术特点。

该书由于大量的性描写在国内遭禁16年,却在外国赢得声誉,1997年贾平凹凭《废都》获得法国费米娜文学奖。被禁16年之后,《废都》2009年再度出版,并与《浮躁》《秦腔》组成《贾平凹三部》。

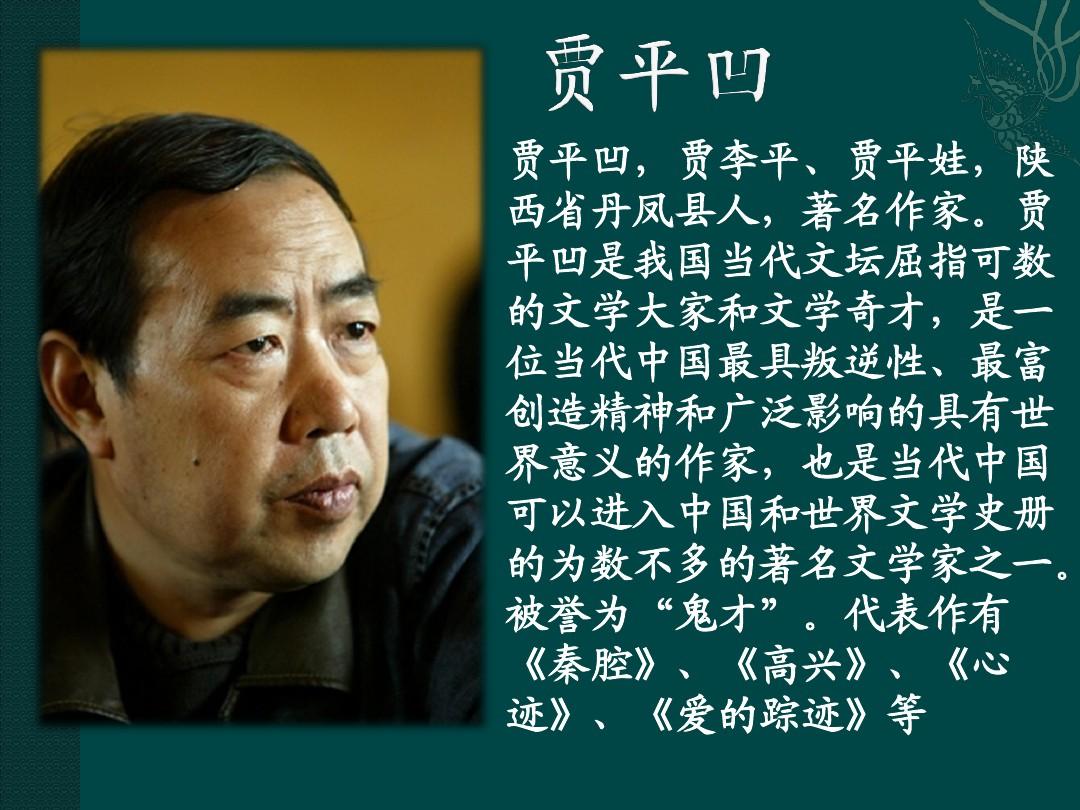

贾平凹

贾平凹,1952年出生于陕西南部的丹凤县棣花村。父亲是乡村教师,母亲是农民。文化大革命中,家庭遭受毁灭性摧残,沦为“可教子女”。1972年以偶然的机遇,进入西北大学学习汉语言文学。此后,一直生活在西安,从事文学编辑兼写作。出版的主要作品:《商州》《浮躁》《废都》《白夜》《高老庄》《怀念狼》《秦腔》《古炉》《带灯》等。曾获茅盾文学奖(《秦腔》)、施耐庵文学奖(《古炉》)等全国文学奖多次,及美国美孚飞马文学奖(《浮躁》)、法国费米娜文学奖和法兰西共和国文学艺术荣誉奖等外国文学奖。以英、法、德、俄、日、韩、越等文字翻译出版了二十种版本。

内容简介

《西京杂志》刊出一篇讲述西京四大文化名人之一作家庄之蝶和文化厅官员景处长有恋情的文章,作者周敏。庄之蝶去找周敏,和与周敏私奔的有夫之妇唐宛儿通奸上了。

庄之蝶买了一只鸽子送给唐宛儿,两个人开始飞鸽传书。庄之蝶的私情被自己家里的女保姆柳月发觉,他干脆占有了她。景处长将庄之蝶起诉到法庭。周敏建议庄之蝶去找市长。庄之蝶决定让柳月嫁给市长的瘸腿儿子。庄之蝶的妻子发现了丈夫的私情,决定离婚。而唐宛儿也被自己老家的丈夫抓了回去。庄之蝶心烦意乱。正在这个时候,景处长的小姑子用身体收买了高级人民法院的某位要人。结果庄之蝶的官司输了。沮丧和疲惫的庄之蝶在传出自己丧失了写作能力以后,准备独自去南方。但是在候车室的椅子上,他却因为中风倒下了。

创作背景

时代背景

20世纪80年代末,特别是90年代初期,是中国由计划经济向市场经济全面转型的特殊时期,商业原则的出台和人文基础的薄弱,使得当时整个社会价值体系出现了前所未有的倾斜甚至是断裂。

当时中国计划经济向市场经济的转变速度不断加快,商品化大潮开始涌现,人们的商品意识不断深化。在商品意识的驱动下,当代文学也开始与商品化大潮联系,日益显示出商品化特征,作家们的创作也不再是纯粹的,而是开始有意迎合大众的口味,这和20世纪80年代的文学有着本质的不同。20世纪80年代的文学虽然在改革开放的暖风中已然苏醒,不同于20世纪60、70年代文学的小心翼翼,但毕竟还是向政治看齐,和政治有着千丝万缕的关系,20世纪90年代的文学更多的是看读者的喜好。举个例子,1992年邓小平南巡,改革开放再掀热潮,1993年是按照社会主义市场经济体制目标进行改革的第一年,国家开始从经济的各个方面推进改革,经济的改革势必波及到文学,知识分子逐渐开始从计划经济的束缚中挣脱出来,向往市场经济,这势必影响到文学创作。市场经济时代文学基本没有了一体化,没有了政治化,有的是利益化。贾平凹的《废都》创作于1993年,1993年中国的思想界正在进行“人文精神大讨论”,当时的问题是知识分子问题,这一问题是之前遗留下来的贾平凹在创作《废都》时,已经在西安这个城市生活了二十多年,他认为城市生活中有很多现代文明的东西与世界是相通的,他想在城市生活这一领域探索一下。下笔写《废都》时,贾平凹已经四十多岁,正是不惑之年,这时他的写作技巧已经很成熟,所以一年时间《废都》即完成。

贾平凹在谈到《废都》等作品创作的动机和动力时,曾愤激地指出:“社会发展到今日,巨大的变化,巨大的希望和空前的物质主义的罪孽并存,物质主义的致愚和腐蚀,严重地影响着人的灵魂,这是与艺术精神格格不入的,我们得要作出文学的反抗,得要发现人的弱点和罪行。”贾平凹所讲的“物质主义的罪孽”和他要发现的“人的弱点和罪行”,在中国步入商业社会以来最突出地表现为人的欲望的膨胀和失控,而这也可以说是人的精神生态系统发生危机的最为严重的祸根之一。

个人背景

在创作后记中贾平凹这样写道:“这些年里,灾难接踵而至,先是我患乙肝不愈,度过了变相牢狱的一年多医院生活,……再是母亲染病动手术;再是父亲得癌症又亡故……再是一场官司没完没了地纠缠我;再是为了他人而卷入单位的是是非非中受尽屈辱,直至又陷入到另一种更可怕的困境里,流言飞语铺天盖地而来……几十年奋斗营造的一切稀里哗啦都打碎了,只剩下了肉体上精神上都有病毒的我和我的三个字的姓名,而名字又常常被别人叫着写着骂着。”短时的生活聚积了那么多的不幸,所以作家心态和情绪上的幻灭颓唐就可想而知。

作品鉴赏

作品主题

“无家可归”可以说是《废都》里所有人物的精神走向和最终结局,尤其是几位女性,她们或原本生活在乡下,属于农民工进城的一族,或虽然生在城里,但居住于城市的边缘,来自市民阶层的最底层,她们的精神始终在城市里漂浮而找不到归宿。以唐婉儿为例,她老家在潼关,与周敏跑进西京城不过是露水夫妻,而与庄之蝶的艳遇也只能是片刻的欢愉,最后还是被第一个丈夫抓了回去。来自陕北的小保姆柳月,为了实现唐婉儿实现不了的愿望,就只好牺牲爱情委身于权力。贫民窟女子阿灿在与庄之蝶做爱之后的表白,道出了三位弱女子共同的心理:“我太激动,我要谢你的,真的我该怎么感谢你呢?你让我满足了,不光是身体满足,我整个心灵也满足了。你是不知道我多么悲观、灰心,我只说我这一辈子就这样完了,而你这么喜欢我,我不求你什么,不求要你钱,不求你办事,有你这么一个名人能喜欢我,我活着的自信心就又产生了!”用得到名人的“喜欢”来消除自卑感、满足虚荣心,说明她们的精神处境和精神追求何等的可怜和可悲。不过反过来讲,她们眼里的所谓名人不也都活得既可怜又可悲吗?庄之蝶众叛亲离、弃家出走;龚靖元神经错乱,吞金自杀;阮知非遭黑社会绑票,双目失明;汪希眠被官府查办,身陷囹圄;孟云房沉迷于古代方术走火人魔,不能自拔。

当一个作家的理想遭遇现实的窘境,他的失落与自我放逐其实就代表了他的立场。贾平凹对现代知识分子有一种偏执的憎恶和怀疑,在作家看来,受过现代文明浸染的知识分子已丧失了传统文化的精神根基,即使以一种反哺的形式获得对传统的回归,这样的回归在现代文明的背景下也只是一种文化趣味的寻求,外界的诱惑与纷扰早已将他们的内质腐化,与其让他们被现实一点点吞噬,不如将其彻底毁灭,在废墟之上重建一个理想的精神家园。于是贾平凹让庄之蝶官司缠身,沉溺于男女之事,为人捉刀代笔写文章,甚至为求字画充当了谋害朋友的刽子手,最终因名而累,想从这个城市里逃离出去又未果。其他几位更是以一种漫画式的手法描写他们无价值的消耗和死亡。

作家想以一种传统的文人理想获得精神的救赎,但在现代文明的漩涡中,这种理想缺乏现实的土壤,而对现代文明合理性的怀疑又将他拉入另一种极端。

《废都》是贾平凹站在传统文化的观照视角上来看待城市与乡村、男人和女人、外界与内心的。在它丰富复杂的人情世态背后,贾平凹想要说的不仅仅是一个男人和几个女人的恩恩怨怨。理想的坍塌、价值的失落,在这个时代的风尖浪口,贾平凹完成了他的转型,可是这一转变也带来了更多的困惑和非议。根植于他思想中的传统文化和乡土情结与城市文明、现代文明存在着悖论,而传统文化自身的驳杂性又一定程度上误导了作家的价值判断。所以,在考量城市、知识分子与女性三方面问题时,贾平凹是以一种相对狭隘的文化视角去观照他笔下的废都和废都里的人。当这种文化支撑成为了他评判的依据,其局限性也就显而易见。对现代文明的排斥和疏远、对知识分子重返历史地位的理想化构想、对女性形象的感性塑造,作家的这些选择引来了一场学界的喧嚣热议。

尽管《废都》的社会批判涉及的方面其实极广,既写了文化人、官场、企业家、司法界、佛界的腐败,又写了社会各种普通人物人心的腐败,又借收破烂的老头唱谣辞对社会进行讥讽,借老牛的思考诅咒都市的堕落。但由于全书缺乏以理想、道德、人性、美好、文明、教养、关爱等有价值的理念为参照对社会进行批判,作者又常常流连自赏于恶俗的趣味,就使全书社会批判的价值大打折扣,很难成为积极意义上的批判。

《废都》是传统文化滋养的一代知识精英在现代商品社会绝望和幻灭的挽歌,是人文知识分子在20世纪末颓废情绪的大曝光;主人公庄之蝶的心态及命运,在相当程度上已成为社会转型时代部分知识精英的精神缩影。

艺术特色

手法

《废都》是作者运用寓言体的形式,以变形、夸张的手法,幻化出知识分子在都市环境中的变异。废都虽然表面繁华,却是“鬼魅横行的舞台”。小说开头便揭示出一番极其反常的现象,盛夏的“西京”街头,人们突然发现天空惊现四个太阳,这一笔为整部作品奠定了不平凡的基调。之后小说有描述了许多鬼魅事情,如与鬼世界的交流,庄之蝶岳母爱睡棺材。正是这样突兀环境的描写,暗示了这座城市的异化;同时小说中充满了铜镜、古琴、禅院道观、占卜等古老的文化符号。就连埙吹出的声调都占尽悲凉,“它吹动的是人生的悲凉”。

叙事策略

疾病叙事,是《废都》的一种叙事策略。小说主人公庄之蝶是附着着人格分裂的知识分子。而人格分裂,是同一个人在其生活的不同时空所表现出的截然不同的心理特征。庄之蝶生活优裕,跻身西京四大名人之列,这是外在。他的精神实质是空虚的,无法逃避城市的浮躁、腐臭;而他内心深处又住着一个旧式文人,在传统生活里把玩古董字画,吟诗作赋。但他内心的传统精神持守无法抵挡现代文明浪潮和腐败侵袭。这种双重压力使他产生了焦虑症,出现双重人格:一方面,他仓皇自剖:我是否堕落了?另一方面,他又主动放弃自己的文人守望,卖文弄墨,退变成“丧失操守人品文德双缺酒色财气集于一身的无行文人典型”。就像陀思妥耶夫斯基笔下的人物,庄之蝶呈现出超我与木我、自我的疏离。而他的各种幻想,他的昏死,都旨在凸显他躯体的疾病,以此影射他病态的灵魂。

除了身体疾病叙事,另一种疾病叙事表现在主人公的情爱观。就“爱情”而言,真正的爱情应该是两个健全灵魂对彼此的吸引与奉献。而在庄之蝶看来,理想的伴侣,既要有唐宛儿的放荡,又要具备牛月清的持家木领,就像柳月所说的,不仅要是他的妻,也要是他的母;更要既是他的女,又是他的妓。

作品中主人公的情爱观可谓混乱。经过考证,作者虚构的主人公“庄之蝶”以及他的四个女人都出自明抄木排印的《元典选外编》本《庄生梦蝶》杂居,剧中写太白金星率风、花、雪、月四仙女在庄周出世成仙的故事。由此可见,庄之蝶对人生虚无、悲观态度与庄周的没落是一脉相承的。而四十万字的小说,“性爱”描写达60余处,作者大费周章地渲染庄之蝶与四个女人的性爱盛宴,作者试图告诉读者,尽管庄之蝶是享誉中外的精神大作家,是文化的代名词,但他仍旧是俗人,并渴望在性爱中追寻人性的“解放”与“救赎”。可到头来,这种慌不择路的“放纵”根木无法挽救他身败名裂、身体与灵魂的脱臼。据弗洛依德的“精神分析学”,性本能作为人的本我是要受到超我的管制和监控的,往往被超我所压制,禁锢,甚至阉割。作为性本能的表达的欲望叙事也是受到禁止的,而“语言代表控制无意识的社会权威”。贾平凹放出了“本我”,试图找到救赎,可最终他也明白这是一次精神错乱的归守。

作品影响

《废都》在20世纪末创造了一个巨大的轰动效应,就它的发行量来说,1993年12月份有人做过调查,不到半年时间,除正式或半正式出版一还有大约1000多万册的盗印本。

《废都》在国外得到了很多国家读者的认可。在素以文学闻名于世的法国,出版了贾平凹的《废都》,该书一上市,立即得到了法国文学界的热烈好评,法国的有些评论家把贾平凹称为“当代中国最重要的作家”“一位伟大的作家”,给了贾平凹极大的荣誉。在1997年11月,《废都》获得“法国费米娜外国文学奖”,这也是贾平凹继1988年凭借《浮躁》获得“美国美孚飞马文学奖”之后又一次获得重要的国际文学奖。“费米娜文学奖”与“龚古尔文学奖”“梅迪西文学奖”共为法国三大文学奖。

《废都》不仅在法国受到青睐,在其他国家受到很多读者的青睐。在日本,《废都》也受到了读者的喜爱。《废都》译成日文后,日本曾有一批学者跑到西安,对贾平凹笔下的市井人情进行考察,大到楼宇亭榭,小到一草一木,都不放过,细致认真的程度仿若在考古。另外,《废都》还被传到韩国,柬埔寨等地方,在国外很受欢迎。

作品评价

作家季羡林:“《废都》20年后将大放光芒。”

作家马原:“《废都》在中国现当代文学里空前地把当代知识分子的一种无聊状态描写到极致”。

学者温儒敏:“《废都》的命意和《荒原》何其相似,两者同样有着对于传统文明断裂后的隐忧和悲剧感,《废都》也许可以称为东方式的《荒原》。”

诗人周涛:“《废都》的构架和语言,承继了民族文学传统之血脉,吸收当代生活之情味。凡开卷者,莫不受其牵引,甩不开,放不下。”

文艺批评家钟良明:“《废都》的主要情节,就是以庄之蝶为线索的现代中国人出于‘坏的信仰’和自我欺骗不断做出错误的选择,然后在它们造成的恶劣环境中承受煎熬。作品中表现出来的他们的痛苦、思索和忏悔,是作品道德力量的源泉。将《废都》放入20世纪国际文学的大体系,我们发觉它超越了狭隘的民族文学的概念。

青野龙吟:西安,古长安,六朝古都,文明的发祥地之一,丝绸之路的起点,历史文化名城,何以冠以废都之名?躁动不安的年代,传统观念受到颠覆,人性深处的恶泛滥成灾,中国人的精神家园一片荒芜,一片黯淡,共同走入了一段黑暗的隧道,《废都》一书是作者愤极之作,犹如一曲悲伤的大提琴协奏曲,一曲悲鸣的长调。回首往事,上世纪九十年代前后,在追求富裕的过程中,万马奔腾,泥石俱下,那个时代各个阶层的人们,莫不受到西方经济文化的深刻影响,到处是进城热潮,出国热潮,但无论身处何地,城乡追逐各种时髦,拜金主义流行,历史虚无主义一时风头正劲,人们疯狂地追求物质享受,裹挟在这种潮流中的知识分子的挫折困惑之感,痛失精神家园的悲愤之情,是随波逐流还是遗世独立,纷纷坠入一种迷茫的境地,在这样的时代背景下,《废都》发出沉痛悲凉的呐喊,作为一个信仰救赎的警钟,成为那个年代特有的符号。