经典文学40年•王安忆《长恨歌》

2021-11-29 青野龙吟

《长恨歌》是中国当代作家王安忆创作的长篇小说,最初连载于《钟山》杂志1995年第2、3、4期,首次出版于1996年。

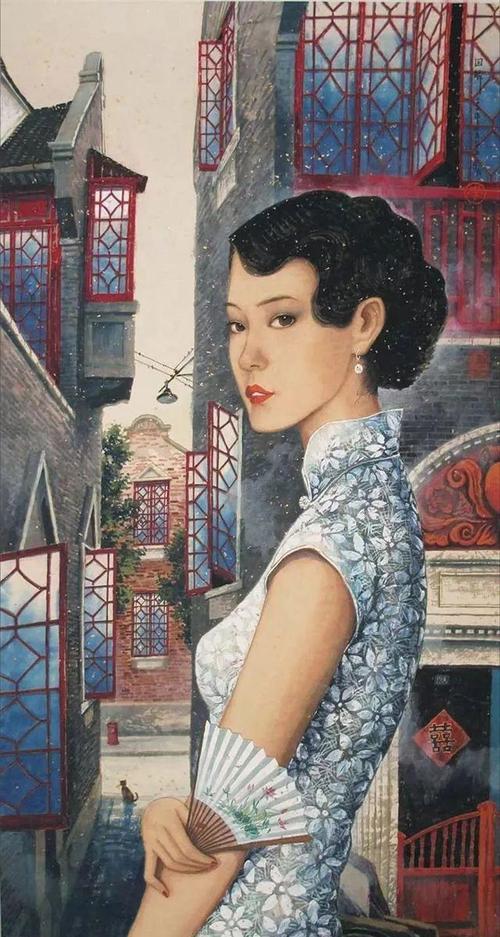

《长恨歌》写了一个女人长达40年的感情经历。中学生王琦瑶,是一个普通的上海弄堂女,但她又是不普通的,因为她美丽无比,几乎达到沉鱼落雁、闭月羞花的境界。自从被选上“上海小姐”后,命运就发生了转变,她做了某大员的女人。后来上海解放,大员遇难,王琦瑶又成了普通弄堂女孩,但是表面的平静掩饰不了她内心的波澜起伏。她与几个男人纠缠在一起,关系复杂,后来天命之年的王琦瑶与一位年纪与自己女儿相仿的男人发生畸形恋,最终因为金钱被女儿同学的男朋友杀害。小说笔调冷峻幽默,细腻动人。

2019年9月23日,该小说入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

王安忆

王安忆,1954年出生于南京,1955年随母到沪。1970年赴安徽插队落户,1972年考入徐州地区文工团,1978年调回上海,任《儿童时代》小说编辑,1987年进上海作家协会专业创作至今。自1976年发表第一篇散文,至今出版发表有小说《雨,沙沙沙》、《本次列车终点站》、《流逝》、《小鲍庄》、《叔叔的故事》、《69届初中生》、《长恨歌》等短、中、长篇,约有400万字,以及若干散文、文学理论。其中一度获全国短篇小说奖,二度获全国中篇小说奖。翻译为外国语的有英、法、荷、德、日、捷、韩等文字。

内容简介

小说以王琦瑶“锦绣烟尘”式的传奇一生作为主要的表现内容,将时代的沧桑变幻同个人命运乖蹇相联系。

20世纪40年代末期,风雨飘摇中的上海并不知道时代的巨轮即将碾碎繁华旧梦。出身上海弄堂的女中学生王琦瑶非常偶然地被选为“上海小姐”,由此展开了她充满传奇和无限变数的人生。

作为颇有姿色又可人的“上海小姐”,被选中就意味着将被抛进喧嚣驳杂的男人世界。王琦瑶被国民党大员李主任看中,养为外室。怜香惜玉的李主任给予了她物质上的极大满足,王琦瑶尽享了人间的浮华,但同时她也饱尝了独守空房的寂寞滋味。两人进行的是一场“苦多乐少的恩爱”和“得过且过的恩爱”,彼此对未来都没有长久的打算。

李主任死于空难后,她陷入极大的恐惧之中,不得不逃到乡下避难。风平浪静后,她回到了平安里,按下心头的浮华,开始平淡素朴的生活。与严家师母的交往,不禁重新勾起她隐藏在内心深处昔日的繁华梦影。在严家的牌桌上,王琦瑶结识了没落的旧式大户人家的子弟康明逊,经过反复的试探之后,两人终于接纳了彼此。但康明逊却不能将王琦瑶所盼望的东西交付给她,他们同样生活在没有将来的绝望之中。

两人有了爱情的结晶,但康明逊却担当不起做父亲的责任,王琦瑶只好让看似懵懂的混血儿萨沙代人受过。本打算在萨沙的帮助下做掉孩子,可是在去医院的路上她忽然决定生下这个爱情的纪念。当她大腹便便即将生产之际邂逅程先生,宅心仁厚的程先生担负起了照顾王琦瑶母女生活的重担。但“文革”之初,程先生便自杀了,他很难接受莫须有的罪名。王琦瑶侥幸度过了令人胆颤心悸的十年岁月,“文革”结束后,随着女儿薇薇的长大和出嫁、出国,她开始走入属于自己的怀旧时代。

王琦瑶荣膺“上海小姐”的陈年旧事和过眼繁华又重新被人们提起,女儿薇薇的同学张永红将王琦瑶介绍到各类年轻人的“派推”中去。在这些场合她似乎重新找到了生命的喜悦和自豪,但并不张扬,“她穿着那么得体,态度且优雅,一点不扫人兴的,一点不碍人事情的。她就像一个摆设,一幅壁上的画,装点了客厅。聚会中,对20世纪40年代充满怀旧之心情的“老克腊”被她的仪态和风韵所吸引,并逐渐与王琦瑶熟悉起来。“老克腊”爱上了王琦瑶,王琦瑶恍如隔世感慨万端,仿佛又回到了旧梦前尘,两人陷入了畸恋。王琦瑶提醒自己要处理好二人之间的关系,“走钢丝般的游戏,是有些刺激的。可也不能多,多了就要失足了”。但随着交往的加深,王琦瑶终于向他展开了自己几十年的“锦绣繁华悲剧”,“老克腊”完全被她往昔的魅踪丽影所迷惑。两人的感情热度亦达到了极致。

出乎意料的是王琦瑶却深陷其中不能自拔,当“老克腊”游历40年代的“太虚幻境”之后,欲重新回归现实,要别她而去。王琦瑶为了挽留住他。不惜以黄金相诱。她的真心告白非但未能留住“老克腊”,反而加速了他逃逸的速度。最后王琦瑶被张永红的男朋友“长脚”所害,魂归离恨天。

创作背景

《长恨歌》的原型是王安忆无意中看到的一则新闻。新闻讲述的是“美丽”牌香烟封面上的女郎被男青年骚扰,男青年做贼心虚杀害了封面女郎的事件。上文材料只是相对粗糙的信息,作者需要通过在心灵深处的筛选,抽出曾风靡一时的封面女郎、男青年两个现实人物和女主人公悲惨命运的结局作为小说的真实元素。比如“上海小姐”是上海20世纪四五十年代“摩登”的代名词,竞选“上海小姐”的比赛,获得前三位的“名花”都有各自名号,像这样名妓文化在现代转换成新的公众形象依然存在。因此,真实的材料更能把人们迅速带回到四五十年代,去感受当时的上海风情。王安忆运用现实的人物和情节表现上海,更会让读者产生认同感。随后作者在确定了小说结局的基础上对故事情节进行虚构。

1995年,《长恨歌》正式在《钟山》上连载,并于1996年由首度出版。

作品鉴赏

作品主题

宿命观念

《长恨歌》具有多重的主题意蕴,首先,是对浮华人生的参悟。“上海小姐”之名,对王琦瑶其实是她人生的一付无形枷锁,凭借“上海小姐”,先是身不由己而又心怀窃喜地与李主任交往,后来与康明逊、“老克腊”等人的恋情莫不因此而开始,但最终却又因“上海小姐”之名而死于非命。一切都躲不掉“锦绣炯尘”的宿命。

女性悲剧

其次,对女性悲剧命运的揭示。“上海小姐”王琦瑶无疑是美丽的,但美丽并未给她带来幸福人生。她与小说中几个男性的或浓烈或平淡的爱情,在她的心田上划下的均是深深的伤痕。对于王琦瑶来说“眼前的快乐其实是要以将来作抵押,将来又是要过去来抵,人生真是连成一串的锁链,想独取一环谈何容易”。

王琦瑶的悲剧是多方面的因素造成的,这与她个人性格、成长环境、时代背景密不可分。

首先是她的性格因素,性格决定命运。王琦瑶之所以最后落得这个下场,我认为和她的爱慕虚荣有很大的关系。由于从小在弄堂里的耳濡目染,她对自己的前途有着非常不切实际的幻想,“想要的是一古脑儿,终身受益的安慰”,而这些是她的现实身份所接触不到的。于是她为了“终身受益”而委身于一个自己不爱的男人。

其次是成长环境对她的影响。程先生曾说王琦瑶的母亲是市侩的,他去家里找王琦瑶的时候,母亲从未给过他什么好脸色。在王琦瑶怀薇薇的时候,母亲曾出言训斥她误入了歧路。父母在王琦瑶的生命中一直都是可有可无的形象,甚至王琦瑶一年至多回家一次。家庭里的不如意让她几乎把所有感情都投放在爱情上。一次又一次恋爱的失败并没有使她气馁,反而更加出格,她甚至找了一个比自己小二十岁的老克腊。另外,她周围家境富裕的好友蒋丽莉之类的,有意无意间让她见识到了上流社会的奢华,这正是她所向往的世界。蒋丽莉等朋友向她打开了一扇通向上流社会的大门。她终究是走了她想走的路。

最后是大时代下的小人物。在物欲横流的大上海,又正值于社会动荡不安之际,在人们的普遍意识里,唯有金钱和权势才是王道。不只是王琦瑶,所有的人都是利益至上。而在这种利益至上的大背景下,人们难免不会沾染上这种习气。无论是男女关系也好,还是亲情、友情,都统统置于这种利益之下。社会上普遍的男女不平等意识,在一定程度上限制了女性的自我解放,她们往往都是以依附男人为人生目标。在这种大背景下,王琦瑶只不过是千千万万中的一个。

艺术特色

王安忆在《长恨歌》中不注重以时间为序,而以空间来体现时间,采用空间叙事手法来安排小说的情节发展。小说中以刻画王琦瑶几个生活空间的转变来抒写王琦瑶一生多舛的命运:弄堂——闺阁——片厂——爱丽丝公寓——邬桥——平安里。王安忆运用独特的散文笔法和排比手法来描写小说中平凡无奇或者琐碎的事物,赋予它们诗性和灵性,正是这种细碎的语言描述,为小说人物情节的发展作了很好的铺垫,每一个空间场景都预示着故事发展的结果。

王安忆《长恨歌》第一部的第一章以标志性的建筑弄堂为开篇,“流言”“闺阁”“上海小姐”等都在诉说着上海的历史。例如“站一个至高点看上海,上海的弄堂是壮观的景象。当天黑下来,灯亮起来的时分,这些点和线都是有光的,在那光后面,大片大片的暗,便是上海的弄堂了。晨曦一点一点亮起,灯光一点一点熄灭:先是有薄薄的雾,光是平直的光,勾出轮廓,细工笔似的。”在上海,弄堂是典型标志性建筑,最能体现上海的历史和特色。王安忆独具匠心地从时间和空间描写刻画出弄堂的特点。在常人眼中弄堂不过是居住的地方,在王安忆笔下弄堂是有韵味的,是令人感动的,是各形各异,是有温度的,代表着城市的文化。经过作家一番入戏的描绘后,我们仿佛看到一个真真切切的上海。“这城市的弄堂有多少,流言就有多少,是数也数不清,谁也说不完的。”在小说中王琦瑶就是流言的驱动者,流言的主线一直跟随着王琦瑶,王琦瑶在哪里,流言就在哪里。“闺阁通常是做在偏厢房或亭子间里,总是被阴着窗,拉着花窗帘。”她将上海的历史文化一层层剥开,细致入微地展现在看似散漫的生活细节里。领略到繁华未尽美丽如旧的城市,如同日落之前的夕阳,惆怅中依然有无尽的灿烂霞光,短暂而记忆深刻久远。小说中体现城市文化特色的还有上海人的服饰,特色美食,社交活动等。在上海饮食文化上,“桂花糖粥”“乌梅汤”“蟹粉小笼”“咖啡茗茶”“花赤豆粥芝麻糖金橘饼”等等尽收眼底。穿着家常素碎花旗袍的王琦瑶自身就带着忧郁的气质和独特的味道,潜藏着中国女人无限的魅力。昔日的上海小姐王琦瑶和副厂长太太严家师母、大家庭里没落公子康明逊以及“革命的混血儿”萨沙凑成一餐下午茶或是一桌麻将。这无不渗透着上海的文化是中西结合的产物,反映了上海人的生活方式和文化传统,以及上海的文化风情。

作品影响

1998年,《长恨歌》获选第四届上海文学艺术奖。1999年获选《亚洲周刊》二十世纪中文小说一百强.2000年成功获选第五届茅盾文学奖,并被评为20世纪90年代最有影响力的中国作品。

2005年,《长恨歌》被改编成同名电影,由上海电影制片厂、英皇影业有限公司等联合摄制。

2006年,《长恨歌》被改编成同名电视剧,由丁黑执导。

2018年9月27日,由中国作协《小说选刊》杂志社、中国小说学会、人民日报海外网主办,青岛市作家协会承办的中国改革开放四十周年最有影响力小说评选在青岛揭晓。《长恨歌》入选改革开放四十年最具影响力小说。