经典文学40年•古华《芙蓉镇》

2021-11-14 青野龙吟

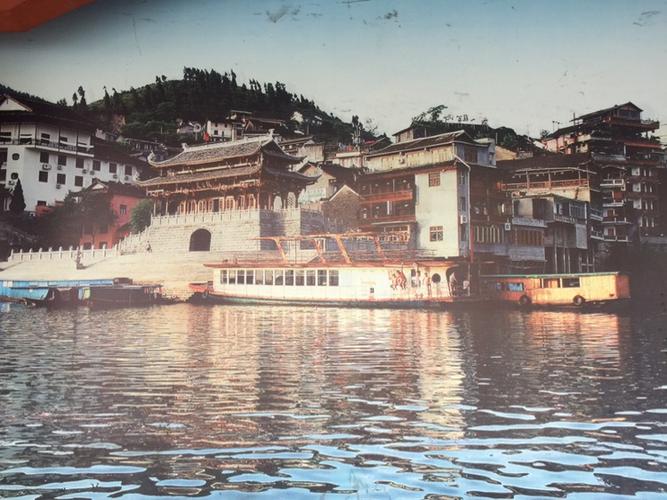

《芙蓉镇》是古华1981年创作的小说,作者把自己二十几年来所熟悉的南方乡村里的人和事,囊括、浓缩进该书里,寓政治风云于风俗民情图画,借人物命运演乡镇生活变迁,力求写出南国乡村的生活色彩和生活情调。

小说曾获1982年第一届茅盾文学奖。1986年,《芙蓉镇》被谢晋改编成电影。

古华

古华,原名罗鸿玉,1942年6月20日出生,男,湖南嘉禾人,电影编剧、作家,原湖南省作协副主席。

内容简介

小说描写了1963-1979年间中国南方农村的社会风情,揭露了左倾思潮的危害,歌颂了十一届三中全会路线的胜利。当三年困难时期结束,农村经济开始复苏时,胡玉音在粮站主任谷燕山和大队书记黎满庚支持下,在镇上摆起了米豆腐摊子,生意兴隆。1964年春她用积攒的钱盖了一座楼屋,落成时正值“四清”开始,就被“政治闯将”李国香和“运动根子”王秋赦作为走资本主义道路的罪证查封,胡玉音被打成“新富农”,丈夫黎桂桂自杀,黎满庚撤职,谷燕山被停职反省。接着“文革”开始,胡玉音更饱受屈辱,绝望中她得到外表自轻自践而内心纯洁正直的“右派”秦书田的同情,两人结为“黑鬼夫妻”,秦书田因此被判劳改,胡玉音管制劳动。冬天一个夜晚,胡玉音分娩难产,谷燕山截车送她到医院,剖腹产了个胖小子。三中全会后,胡玉音摘掉了“富农”帽子,秦书田摘掉了“右派”和“坏分子”帽子回到了芙蓉镇,黎满庚恢复了职务,谷燕山当了镇长,生活又回到了正轨。而李国香摇身一变,又控诉极左路线把她“打成”了破鞋,并与省里一位中年丧妻的负责干部结了婚。王秋赦发了疯,每天在街上游荡,凄凉地喊着“阶级斗争,一抓就灵”,成为一个可悲可叹的时代的尾音。

创作背景

1978年,古华到一个山区大县去采访。时值举国上下进行“真理标准”的大讨论,全国城乡开始平反这十几、二十年来的冤假错案。该县文化馆的一位音乐干部和古华讲了他们县里一个寡妇的冤案。故事本身很悲惨,前后死了两个丈夫,这女社员却一脑子的宿命思想,怪自己命大,命独,克夫。古华听了,也动了动脑筋,但觉得只写寡妇的冤案意思不大。在之后三中全会的路线、方针,给了古华一个重新认识、剖析自己所熟悉的湘南乡镇二三十年来的风云聚会、民情变异。1980年7月,古华开始写作《芙蓉镇》。

人物介绍

胡玉音

胡玉音是位貌美肤白、内心善良的女性,被人们称为“芙蓉仙子”。她本与黎满庚青梅竹马,却因母亲出身青楼,父亲参加过青红帮而使两人的爱情花蕊枯萎了。她把这一切归为命定。老实巴交的黎桂桂的入赘虽生庚不合,却多少也对上了“杀生为业”的“灵字”。结婚后,她和黎桂桂相亲相爱,从提竹篮筐卖糠菜粑粑起手,逐步发展到做米豆腐生意,企望靠自己的双手走上致富的道路。

秦书田

原本是县歌舞团的编导,1957年因编演大型风俗歌舞剧《喜歌堂》和发表推陈出新反封建的文章,被打成右派,回乡劳动。对于“右派”帽子,他态度顽固,从不承认,只承认自己犯过两回男女关系的错误,请求上级换成“坏分子”帽子。对此,他自有一套自欺欺人的理论。

王秋赦

王秋赦是个雇农,也是个不知父母出处、没有任何亲戚关系的孤儿。他脑子不笨,又识几个字,加上嘴又能说,虽从小蹲破庙、住祠堂长大,但由于他会见风使舵,阿谀奉承、察言观色,尽管也不少挨一些莫名其妙的巴掌,却养成了跑公差时好吃懒做的寄生虫习性。土改时,他被确定为“土改根子”,给他分了四时衣裤、全套铺盖、两亩好田不说,还分了一栋全木结构的别墅──吊脚楼。

作品主题

小说是以“芙蓉姐子”胡玉音作为贯串全部情节的主人公的,胡玉音以及与之有关的人物的情感激动是小说着力刻画的重点。作者在处理这个题材的时候,不仅达到了历史悲剧的高度,而且达到了伦理悲剧的深度。

《芙蓉镇》以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地,以“芙蓉姐”勤劳发家,却招致不幸的故事做“引线”,缝串起与之相关相连的一组人物,并由这些遭遇不同,性格各异的人物组成一个小社会,通过这个小社会,写走动着的大时代。小说从20世纪六十年代初期一直写到20世纪七十年代末,足足跨了十六个年头,举凡小小芙蓉镇的政治风云、人事浮沉、爱情纠葛乃至经济生活和文化活动。

小说内容十分丰富,时间跨度大,但篇幅不过十多万字,作者一方面在结构上着意经营,只着重于写二十余年间的四个年代,每一年代成一章;另一方面,便是描写要而不繁,色彩、情调俱出,却又十分简洁,概括,重叙述,融描写于叙述之中。

艺术手法

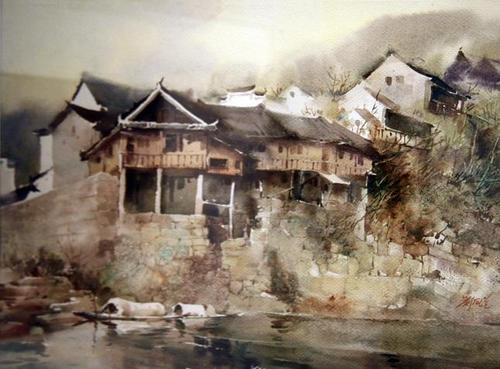

小说开始描绘了一个秀美的芙蓉镇,小镇民风淳朴,有很美的芙蓉花、镇上一家煮狗肉一条街都闻着香、孩子们端着碗走街串巷。接着,写芙蓉姐子胡玉音小镇上最有特色的豆腐摊子,芙蓉姐子人长的很美,又传承了小镇淳朴的民俗,待客热情,因此生意兴隆。由芙蓉姐子引出几个老顾客来:黎满庚、谷燕山、秦书田、王秋赦,一个国营饮食店的竞争对手:李国香。然后再写这几个人的恩恩怨怨,整篇小说就围着芙蓉姐子与她的豆腐摊子转,十多万字中心很明确。

《芙蓉镇》全书大小悬念此结彼解、层出不穷,从而使小说摇曳生姿、一波三折,收到很好的美学效果。小说以人为主、以事为辅,以人为经、以事为纬,以人为纲、以事为目,一言以蔽之,以人物性格为筋骨、以故事情节为血肉,就构筑起《芙蓉镇》这幢精美牢实的艺术楼厦。这是《芙蓉镇》美学风貌的独特之处,也是古华艺术构思的独到之点。

《芙蓉镇》的写法很有特色。它的时间跨度表面上是十七年,实际上加了回溯所写到的六年,共为二十三年。然而作家只选取了其中四年,每年各写一章。时间跨度这么长,只选取四年来写,就必需采取近似电影的跳跃。而这种跳跃,不但可以避免冗长与沉闷,加快情节发展的节奏,并且可以使所写的四年具有充分的浓度与力度。在没有写到的年头,必要之处作者采取了一些回忆、补叙,其余的就留下空白,让读者根据作品中的提示和生活本身的逻辑,用想象去填补。读者非但不觉得这是一种疏陋,而且赞许作家对他们艺术欣尝和再创造能力的理解。它每章七节,每节着重写一、两个人物,这一点很象《水浒》。但是又有所不同:人物的刻划不是象双水浒》那样在一个单元里基本完成,而是在各章里反复刻划,直到最后一章才完成;每节在着重写一、两个人物时,又兼顾其它有关人物。它对人物的经历,人物之间已往的瓜葛,并不是都在出场时即加以介绍,描写,而往往是在政治风云变幻、人物命运升沉的节骨眼上,需要写出人物行为的因由和情节发展的契机时,才穿插进行介绍或描写的。这种不受时间或出场顺序束缚,打破原原本本平铺直叙的写法,很容易使读者想到《史记》里描述复杂人事关系缘由的“先是”,也就是林纤称之为“理枝循干,的擂笔。但有些地方又借鉴了意识流和心理分析,或者几种写法给合起来,这样,就既无板滞之嫌,又节省笔墨,给读者的印象也更深刻。时伺跨度长,需要叙述之处自然就较多。作者的叙述语言既从巴尔札克的小说得到借鉴,又吸取了中国说书的若干特点,颇见功力。叙述中有形象,有议论,有抒情,时而客观陈述,时而大声赞叹,时而幽默讽刺,或则正话反说,或则反话正说,或则庄谐兼有不拘一格,生动活泼而又简洁洗炼。重要的还在于,这些叙述往往是对各个特定时期中国农村生活的艺术概括,并且通过不同的方式加以评价。

《芙蓉镇》的叙述语言用来介绍人物的遭际命运,刻画人物的思想性格时,便又创造出和具备一种“形神兼备”的美。作者从山镇坪期的变化,自然而轻巧地引出胡玉音开设的米豆腐摊子,向读者介绍了作品的女主人公“芙蓉姐子”。作者写她迎送顾客,接应四方,和顾客调笑斗口:“就是骂人、咒人,胡玉音眼睛里也是含着温柔的微笑,嗓音也和唱歌一样的好听。”以后,写她苦吃勤做,作者又借人物自己悲愤的控诉,形容是“推米浆磨把子都捏小了,做米豆腐锅底都抓穿了,手指头都抓短了”。一两句话,就把这位外秀内慧、勤劳善良的芙蓉姐子的性格、气质、风姿如浮雕似地描绘了出来,不只是以形传神,而且是以神传形,形神互衬,相得益彰。

作品评价

《芙蓉镇》 不仅因一个时代的忠实记录而具有极高的认识价值, 也因出色的艺术品格跻入当代长篇小说的经典之列。——四川大学文学与新闻学院教授陈思广

《芙蓉镇》 自有其独特的魅力, 它更多地契合了民族、 大众的审美趣味。——潮州韩山师范学院讲师萧玉华

作品影响

1982年,《芙蓉镇》获第一届茅盾文学奖。

1986年,《芙蓉镇》被谢晋改编成电影。

2018年9月27日,由中国作协《小说选刊》杂志社、中国小说学会、人民日报海外网主办,青岛市作家协会承办的中国改革开放四十周年最有影响力小说评选在青岛揭晓。《芙蓉镇》入选改革开放四十年最具影响力小说。