文学的光照——脱贫攻坚中的十八洞村

2020-09-12 青野龙吟

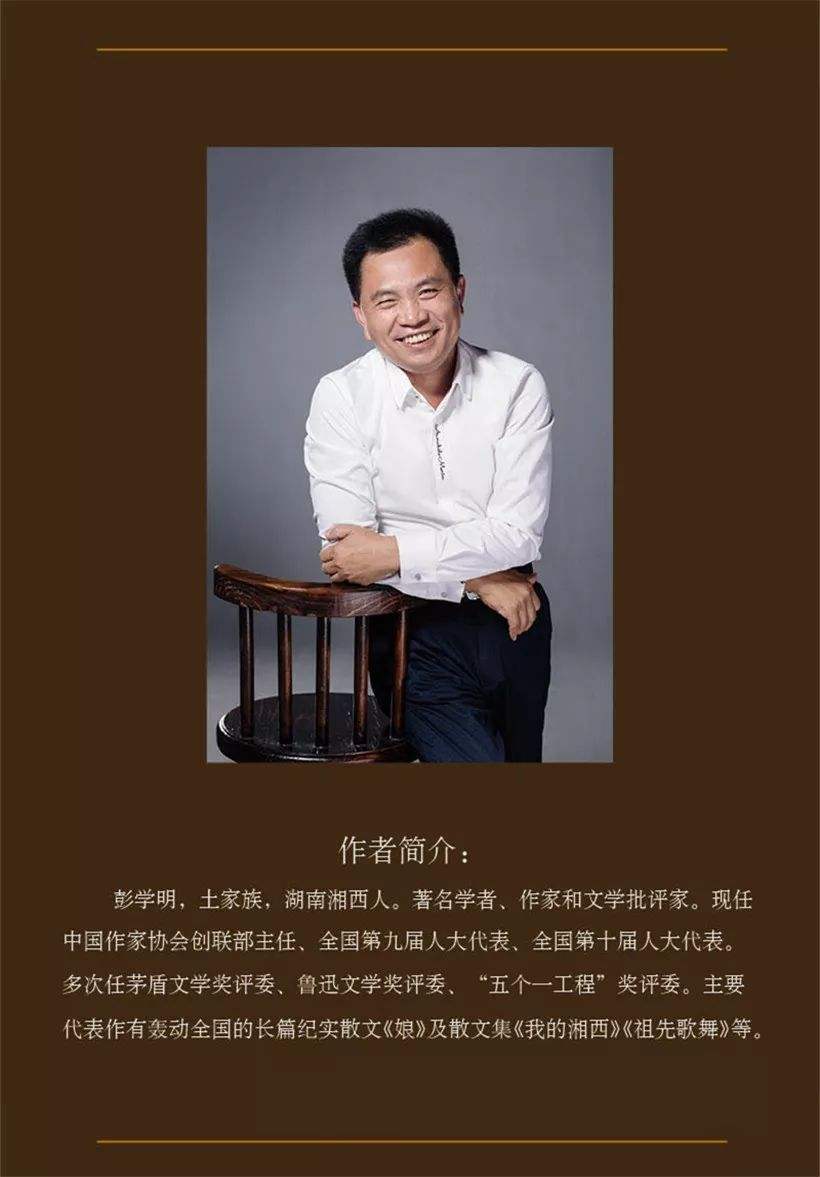

《人间正是艳阳天:湖南湘西十八洞的故事》是由著名作家彭学明所著,广东人民出版社于2018年11月出版。

湘西十八洞是党中央首次提出精准扶贫重要论述的地方,本书讲述了各级领导干部与十八洞村民一道,积极响应党中央的号召,将大山深处积贫落后的边远村寨,逐步建设成因地制宜、合理规划、精准扶贫、精准脱贫的模范村的故事。

作者彭学明五年八次实地走访,从十八洞一个个鲜活的身边事例入手,展现一系列政策措施在乡间村里的具体施行,以及十八洞村民在党中央提出精准扶贫重要论述后,实现自身命运的转变。

彭学明,土家族,湖南湘西人。著名学者、作家和文学批评家,中国作家协会创联部主任。全国第九届人大代表、全国第十届人大代表,主要代表作有轰动全国的长篇纪实散文《娘》及散文集《我的湘西》《祖先歌舞》等。

《十八洞村的十八个故事》是2020年8月作家出版社出版的图书,作者是李迪,该书主要讲述了湖南湘西十八洞村村民在脱贫奔小康的奋斗历程中具有代表性的18个故事。

李迪将村民口中的故事进行艺术处理,为了获得鲜活的故事和细节,李迪在寨子里挨家挨户穿梭,深入细致地采访调查。在初冬湿冷的湘西十八洞村,李迪一住就是十几天,返京后,他病倒了,十八个故事都是在病床上完成的。中国作协、作家出版社加急出版《十八洞村的十八个故事》,以此表达对作家沉痛而深切的悼念。

《十八洞村的十八个故事》是中国作家协会“脱贫攻坚题材报告文学创作工程”之一,被列为中宣部2020年主题出版重点出版物,也是作家出版社关注现实题材,以精品奉献人民的重要举措之一。

李迪(1950~2020.6.29),北京人,祖籍河北滦南,中共党员,中国作协会员。

1968年毕业于北京师大附中。后赴云南当知青。历任云南某师文化科创作员,人民文学出版社现代部编辑,《商品与质量》周刊总编辑。1970年开始发表作品。1984年加入中国作家协会。

2020年7月,反映农村脱贫攻坚的报告文学《永和人家的故事》由作家出版社推出 。

著有长篇小说《遥远的槟榔寨》、《野蜂出没的山谷》,中篇小说《这里是恐怖的森林》、《黑林鼓声》、《你死我活》、《代号叫蜘蛛》、《枪从背后打来》、《豹子哈奇》、《傍晚敲门的女人》、《悲怆的最后一个乐章》等,长篇传记《澳门谢硕文》。作品曾译成俄、法、韩文在国外出版。

李迪代表作有《丹东看守所》《警官王快乐》《004号水井房》到《听李迪讲中国警察的故事》《加油站的故事》等,李迪创作了中长篇小说、报告文学三十余部。他写于八十年代的代表作:《傍晚敲门的女人》,相继在俄国、法国、韩国出版,开创了中国推理小说走向世界之先河

《野蜂出没的山谷》获全国第二届少年文艺创作三等奖,《豹子哈奇》获全国优秀少儿读物二等奖,《傍晚敲门的女人》获首届金盾文学奖,《悲怆的最后一个乐章》获蓝盾文学特别奖。多部作品拍摄成电影、电视剧,荣获国家多项文学奖及中国新闻报告文学金奖、“三个一百”原创图书出版工程奖、公安部金盾文学奖。

2020-09-10 中国作家网直播间

20:14

彭学明:我们要团结引领我们的广大作家,去引导他们如何走进这个时代,走进这个现场,如何去为脱贫攻坚工程作见证者、实践者、书写者,以文学的样式,以文学的力量去助力脱贫攻坚,决胜小康社会。从整个社会来说,也许我们文学力量是薄弱的,但是我们不能因为文学力量薄弱就小而不为。实际上我们别小看我们的文学力量,我们的文学力量不是薄弱的。

20:08

颜慧:关于脱贫攻坚题材,我们实际上有一个套系,总共要出十一本书的,李迪这本书是其中之一。当时还约了一些作家,他们写的范围也非常广,从新疆到贵州、甘肃、云南,就是大家想像到的这些地区他们基本上都有涉及,而且大家写的不光是精准扶贫,还写到了文化扶贫,包括思想扶贫、精神扶贫。

20:01

刘大先:但是文学不能第一时间反映的这种特征,却有一个好处,就是文学有一种持久性的持续性的力量。举个例子来讲,我们就拿湘西来说,我们知道湘西从哪知道的,我们其实从沈从文的小说里面知道的,我们看《箫箫》等作品,通过这些作品来认识湘西了解湘西,这就是文学的力量。

19:57

刘大先:很大部分脱贫攻坚的作品都有一种火辣辣的生活现场感,但是这个现场感怎么样才能在时间中流传下去,因为我们知道文学当然要反映现实,但是文学跟现实之间不是一对一的直接的对应的关系,它不是新闻联播,它不是现场的报道。

19:55

刘大先:坦率说,扶贫攻坚是一个当下性、正在进行时的扶贫工程,如果要写,也不太容易,因为你很难沉淀下来,因为它始终不停地在流动,在变化,就是你怎么样把这个还在变化的现实用文字固化下来,并且形成一定的美学品格,这个其实是有一定的难度的。

19:50

刘大先:帮扶是外在的力量,真正的扶贫还是要作用于当地人本身,就是说扶贫先扶志,是志气的志,还有一个就是,扶贫先扶智,是智力的智。这才是最根本的改变,不是说我们送点钱,送点米,送点油,送点肉,这个只是一个很表象很外在的帮扶,也不能解决根本性的问题,根本性的问题是要他们自己找到出路。

19:46

刘大先:李迪的《十八洞村的十八个故事》和彭学明的《人间正是艳阳天》,都有一个特点,就是它并没有说要突出某一个人物,或者塑造一个典型人物,它实际上写了一个群像。这个给我很大感触。我们中国幅员辽阔,人口构成与语言构成发展极其不平衡,总之非常之艰难。在这个过程当中其实就显现出社会主义制度的优越性来,就是我们的精准扶贫政策其实是自上而下有一个帮扶,有兄弟民族的帮扶,兄弟省份的帮扶,不同机构的帮扶。

19:42

彭学明:印象深刻的是精神面貌的那种变化,十八洞村物质生活改变了,基础设施改变了,关键是他们这种精神风貌也改变了,人人的脸上都洋溢着幸福感、自豪感。我写十八洞的时候,见到一个老大娘,书中有她的照片,笑得很开心。精准扶贫的春风吹进了十八洞,这个老大娘家开了一家农家乐,她家的生活越来越好。

19:36

彭学明:作家和记者,可能关注度就不一样,我就觉得恰恰就是通过一个普通的老百姓,通过人物的一个小细节,就能体现出她对中央精准扶贫政策的那种深厚的感情,那种发自内心的感情。

19:28

彭学明:我很少写采访笔记,我就把它记在心里,我之所以能够写出来,说明它留在我的心底了,触动了我。我认为只有留在自己心底的东西,你在把它写出来后它也会落入读者的心底。留在你心里的东西说明打动了你,让它记在心里了,你在把它写出来的时候,它照样会进入读者的心中,也会让读者感动。

19:22

颜慧:李迪性格特别火热,穿着红衣服,嗓门大。他去了十八洞村之后,就会不断地发图片过来讲他每天的感受,他自己也是完全沉浸其中,他的写作也是特别有意思,这本书里面有一个印象我特别深,有一篇叫《让我在山上把眼泪哭干》。

19:21

颜慧:《十八洞村的十八个故事》的作者李迪最早是接受中国作协“脱贫攻坚”这个报告文学题材项目,大概是去年9月份中国作协开始这项工程,他10月份就去了十八洞村,然后在那里待了将近两个月,就开始创作。

19:14

彭学明:湘西这些年可以说发生了翻天覆地的变化,特别是交通,以前交通不便,现在交通非常便利。除了高铁正在修建以外,还有凤凰机场和高速公路,现在每个县都已经通了高速公路,并且每个县与县之间都是半个小时到一个小时的路程,半个小时到一个小时的经济圈,现在整个交通特别便利。

19:10

颜慧:这两本书图文并茂,里面有很多图片,虽然我没去过,但是我觉得通过这两本书拉近了我跟十八洞村的距离,尤其是书里边描写的一些风土人情,包括这两本书里边都有的共同的人物,都很亲切,由此我就会觉得对这个地方也特别的亲近。

19:06

刘大先:我们想像一个偏僻遥远的地方,可能卫生状况或者其他条件都不是很理想,但是我当时感觉十八洞村山明水静、道路清洁,乡民们脸上都挂着那种非常宁静的笑容,这是十八洞村给我的第一印象。这种印象干净又宁静,在这种干净和宁静背后有一种勃勃的生机。

19:05

刘大先:我去的时候是2015年4月份,当地正在红红火火地进行各种基础设施的建设,我看到有的地方正在修路,机动车是开不进去的,有乡民们用马匹驼着沙子、水泥往山路上走。当时你能感觉到这个山寨的面貌正在发生着一个巨大的改变。

18:43

本期“文学直播间”将通过李迪的《十八洞村的十八个故事》与彭学明的《人间正是艳阳天——湖南湘西十八洞的故事》两部反映十八洞村脱贫攻坚过程的作品,探讨如何以文学的方式介入并呈现脱贫攻坚这一壮举。

18:42

各位观众朋友大家好。今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚收官之年,在这一伟大历史进程中,广大作家从未缺席,他们是在场者、见证者、参与者,也是满怀激情的书写者。他们积极深入脱贫攻坚一线,创作出大量的优秀文学作品。