费孝通与《乡土中国》

2020-6-30 青野龙吟

人民出版社 2020-06-29

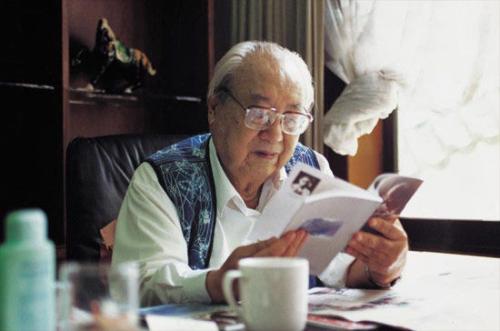

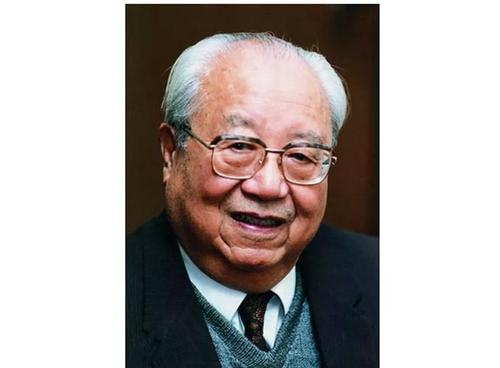

2005年的4月24日,中国社会学、人类学一代宗师费孝通先生离世。十五年过去了,“费孝通”这个名字和它所代表的学术思想、人文精神和一代知识分子的心路历程,依然在被我们反复叙述和书写,显示了其丰富的精神内涵和生命活力。

费孝通(1910~2005年):著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人,中国社会学学会会长、名誉会长。

曾历任云南大学、清华大学、中央民族学院、北京大学教授等;中国社科院民族研究所、社会研究所副所长、所长等;作为社会活动家,建国后,历任国务院专家局副局长、民盟中央主席、全国政协副主席、全国人大常委会副委员长等职。

费孝通著述浩繁,其作品《乡土中国》和《江村经济》是研究中国经济、社会和文化的必读之书。

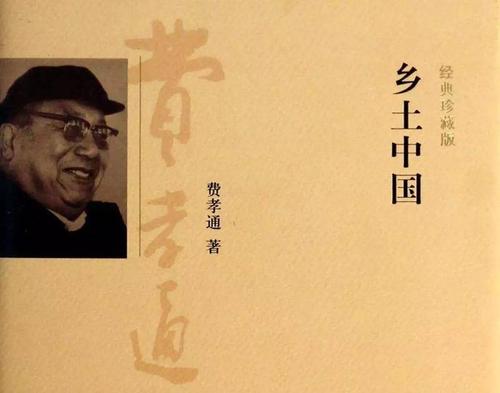

2019年秋季开始,北京、上海、天津、山东、海南、辽宁六省市开始启用新版统编教材,高一语文教材第五单元的内容是:整本书阅读费孝通先生的《乡土中国》。

该书是费孝通著述的一部研究中国基层传统社会——农村的作品,在此书中,作者用通俗、简洁的语言对中国的基层社会的主要特征进行了理论上的概述和分析,较为全面地展现了中国基层社会的面貌,特别是较为深入地阐述了当时的中国农村状况。

该书初版于1947年,一共由14篇文章组成,本是其在西南联大和云南大学所讲“乡土社会学”时的上课内容,辑录而成一书。其中每一篇文章分别从一个角度阐述了中国农村的社会构成、人的思想观念、社会状况及其形成的基础;也论述中国农村的血缘、地缘、家族、文字和文化等方面的问题。每一篇文章在内容上都是相互衔接的,既展开了新的论述,又对前面提到的论点有了进一步的阐述。

该书虽为费孝通先生早期对中国乡村方方面面现象的思考,但至今仍不失为人们了解中国乡村的经典之作。

就在2020年“世界读书日”前夕,教育部首次向全国中小学生推荐阅读这本《乡土中国》,可见这本书的价值和意义。

费孝通笔下中国乡村的8种“根性”——读《乡土中国》

2019-8-05 寸得

八种在现代乡村中依旧有力量的“根性”

静止“村子里几百年来老是这几个姓,我从墓碑上去重构每家的家谱,清清楚楚的,一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土上的,一代一代地下去,不太变动。”

农耕社会的安土重迁造就了中国乡村“静止”的局面。我国乡村一直是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。直到如今,在大多数农村,与新中国成立前的人际关系并没有太多的变更。

“信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索时的可靠性”

这是乡土社会中人和人相处的基本办法。这种力量使得中国人在熟人一定范围内坚守着难以想象的信用,同时也造就了国人对家、国的羁绊与爱护。

文盲

文盲是新中国成立前乡村社会的普遍现象。费孝通举了一个例子,“如果有人在你门上敲着要进来,你问:谁呀?门外的人十之八九回答你一个大声的“我”。这是说,你的用声气辨认。

费孝通紧接着解释道,这是一个“熟悉”的社会造成的交往习惯。文字所能传的情、达的意是不完全的。

在说话时,我们可以不注意文法。并不是说话时没有文法,而且因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用。

当下的社会已经几乎没有文盲了,但是乡村社会中依旧保存着上述的特质。在日常生活中虽然不具备足够的科学知识,但是在与熟人交际中,经验比知识更重要。

伦理与自私

伦重在分别,在《礼记》祭统里所讲的 十伦,鬼神、君臣、父子、贵贱、亲疏、爵赏、夫妇、政事、长幼、上下,都是指差等。

因为有这样差等的缘故,中国社会就成了一个“能放能收、能伸能缩的社会范围”,“我们社会中最重要的亲疏关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质”——越外圈越疏远,这样就 形成了“私”的特质:

“私的毛病在中国实在比愚和病更普遍得多,从上到下似乎没有不害这毛病的。”

男女有别

“男女有别”是认定男女间不必求同,在生活上加以隔离。这隔离非但有形的,所谓那女授受不亲,而且是在心理上的,男女只在行为上按着一定的规则经营分工合作的经济和生育的事业,他们不想对方希望心理上的契洽。

这样的夫妻关系在中国社会中仍然比比皆是,正是这种长期的“有别”造成了部分家庭越来越深难以沟通的鸿沟。

礼治礼治和这种个人好恶的统治相差甚远,因为礼是传统,是整个社会历史在维持这种秩序。礼治社会并不能在变迁很快的时代中出现,这是乡土社会的特色。

我国乡土社会长久以来都维持着以惯性的“礼”为线索的社会秩序,人们在习惯的生活方式和规则中不加思考地开展工作和社交。

费孝通举例说道,“这地方有这种病,每个孩子都发生,也因之每个母亲都知道怎么样治,那是有效的经验。只要环境不变,没有新的细菌侵入,这套不必讲学理的应付方法,总是有效的。既有效也就不必问理由了。”

这显然是惯性的方法来解决长期不变的环境下的问题,如今诸多信赖偏方的人其实也不过在这个套中。

法律观念

长期的教育已把外在的规则化成了内在的习惯。维持礼俗的力量不在身外的权力,而是在身内的良心。所以这种秩序注重修身,注重克己。理想的礼治是每个人都自动地守规矩,不必有外在的监督。但是理想的礼治秩序并不常有的。一个人可以为了自私的动机,偷偷地越出规矩。这种人在这种秩序里是败类无疑。每个人知礼是责任,社会假定每个人是知礼的,至少社会有责任要使每个人知礼。所以“子不教”成了“父之过”。这也是乡土社会中通行“连坐”的根据。

中国正处在从乡土社会蜕变的过程中,原有对诉讼的观念还是很坚固地存留在广大的民间,也因之使现代的司法不能彻底推行。”

他还举例道,“有一位兼司法官的县长曾和我谈到过很多这种例子。有个人因妻子偷了汉子打伤了奸夫。在乡间这是理直气壮的,但是和奸没有罪,何况又没有证据,殴伤却有罪。那位县长问我:他怎么判好呢?他更明白,如果是善良的乡下人,自己知道做了坏事绝不会到衙门里来的。这些凭借一点法律知识的败类,却会在乡间为非作恶起来,法律还要去保护他。”

其实这也是如今社会的一个症结。

长老“一个孩子在一小时中所受到的干涉,一定会超过成年人一年中所受社会指摘的次数。在最专制的君王手下做老百姓,也不会比一个孩子在最疼他的父母手下过日子为难过”

血缘

“父死子继:农人之子恒为农,商人之子恒为商——那是职业的血缘继替;贵人之子依旧贵——那是身份的血缘继替;富人之子依旧富——那是财富的血缘继替。”“我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。”

其实中国乡土社会的文化在稳固之中固然对社会发展有拖曳脚步的嫌疑,但是对于一个泱泱大国而言,这里面的精气神——对国家、氏族和文化血缘的认可——正是我们国家核心凝聚力。

费孝通先生的弟子、中国人民大学教授赵旭东:今天的我们,为什么需要重读《乡土中国》?

“如果我们想要去理解自己过去的生活,理解彼此和谐相处之道,理解对中国而言的乡村之重,那首先便要去理解《乡土中国》这本薄薄小书的精髓。

读懂《乡土中国》或许可以读懂费孝通,可以明白他所写下全部文字的硬核究竟是在哪里;同样地,我们要想理解中国的未来,也需要能够真切理解《乡土中国》这本小册子激发和启示我们的所思所想,或许由此才能真正解决当下的各种对未来的迷惑以及种种现实生活困境的存在,还有希望可以在哪里去做一种寻找的出路所在。”

费孝通

费孝通( 1910.11.2-2005.4.24),江苏吴江(今苏州市吴江区)人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会副主席。

1928年考入东吴大学医预科,1938年获得伦敦大学经济政治学院博士学位,1944年加入民盟,1982年被选为伦敦大学经济政治学院院士,1988年获联合国大英百科全书奖。

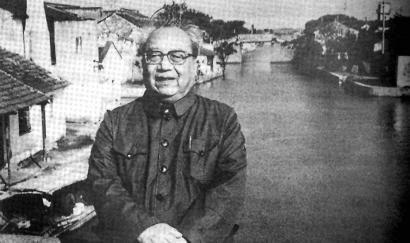

费孝通从事社会学、人类学研究,写下了数百万字的著作。费孝通在其导师马林诺夫斯基指导下完成了博士论文《江村经济》,该书被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,成为国际人类学界的经典之作。费孝通先后对中国黄河三角洲、长江三角洲、珠江三角洲等进行实地调查,提出既符合当地实际,又具有全局意义的重要发展思路与具体策略。同时,开始进行一生学术工作的总结,提出并阐述了“文化自觉”的重大命题,并出版有《行行重行行》、《学术自述与反思》、《从实求知录》等著作,被誉为中国社会学和人类学的奠基人之一。

在撰写《乡土中国》前,费孝通彼时刚从美国留学回国,一方面受到西方文化与人格学派的影响,试图从实际田野步入到更理论化的文化模式的比较,描画中国社会的特性、中国人的性格。

另一方面,他也在无形中受到社会讨论的影响,思索着中国未来的样貌。于是,《乡土中国》就在这种多重探索中诞生了。不同于当时舆论所流行的关于“走西方模式还是不走西方模式”的争白,费孝通已落到实处去谈中国人具体的思想道德、价值,中国人本源的东西是什么。

费孝通认为,如果对中国人而言,是这样一个维系私人道德的东西在起作用的话,那么发展一个公共的领域其实是一件不太容易实现的事情,所以就需要我们在一个更加务实的基础上建设国家,而不是一个过度理想主义的思路。