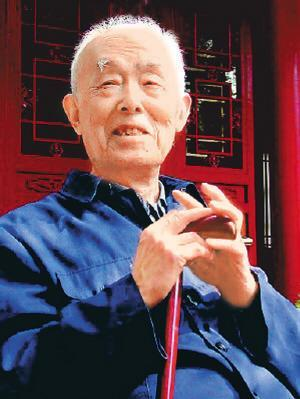

文化老人季羡林

2018-04-18 青野龙吟

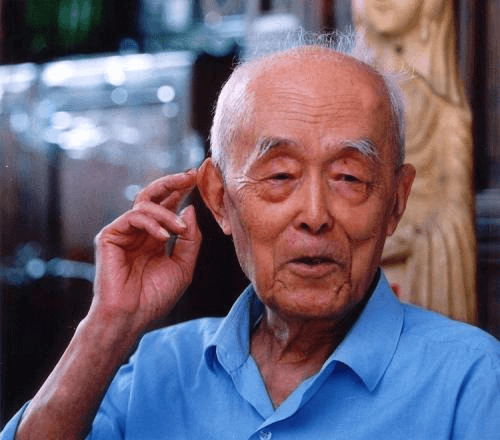

季羡林(1911年8月6日—2009年7月11日),中国山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授,与饶宗颐并称为“南饶北季”。

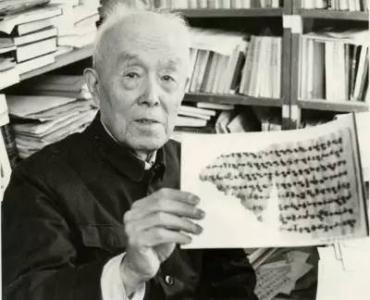

早年留学国外,通英文、德文、梵文、巴利文,能阅俄文、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。为“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。生前曾撰文三辞桂冠:国学大师、学界泰斗、国宝。

按理说,大师的童年都风光无限,天赋高,家教好,成绩优异,自有上天眷顾,人生就像开挂一样。但季羡林不是,季羡林不但普通,甚至还有点笨。按季羡林的说法,他读书时,就从未考过第一名,只是中上水平,甚至因为珠算打得不好,还挨了板子。挨板子就算了,还上课偷偷看小说。桌子上面摆着课本,桌子下面却摊着小说,甚至连《金瓶梅》都拿来了,老师在上面苦口婆心,吐沫横飞,季羡林却直瞪着西门大官人的巫山云雨而想入非非。

难怪考试的时候,季羡林的数学只考了4分,原来都是《金瓶梅》给害的(忠告:数学不想考低分,千万别读《金瓶梅》)。

或许正是那种宽松的环境,不用为考试所累,才让季羡林有更多的时间和机会,去培养自己的兴趣与爱好,去挖掘那颗深藏内心的文化火种。大师出民国,也并非毫无道理。对于老季家,运气总是出奇的好,高中毕业后,季羡林考上了清华,选择了最火的西洋文学系,并有幸结识了恩师朱光潜和陈寅恪。也正是陈寅恪,让季羡林爱上了佛教史。

说了也许你不信,年轻的季羡林并没有什么野心,考大学,不过为了抢个能够吃饭的铁饭碗。铁饭碗是有了,但季羡林想镀金,要镀金,就得出国。而命运也再次眷顾了他,他被选中了。

1935年,季羡林泪别清华,告别了破败的国、贫穷的家,以及老亲、少妻、幼子,赶赴德国。但他怎么也没想到,这一别,就是十年。

来到德国后,季羡林被改派到了哥廷根大学,一个风景秀丽的大学城,四季绿草如茵。最开始,季羡林选择了希腊文,不知道是语言天赋不够还是怎的,根本听不懂,就像我们学英文,简直就是折磨。实在学不下去了,季羡林改学梵文,也正是这一次的改变,让中国从此多了一名东方学大师。有趣的是,选梵文的却只有他一个人。而西方的上帝也喜欢眷顾老季家的人,当时唯一能读懂吐火罗文的西克教授,就在课堂上郑重宣布,他要把他毕生的学问毫无保留地传给季羡林。

这回,季羡林是真捡着金饭碗了!

曾有一名山东的学生向季羡林求教:“做学问可有捷径?我的论文实在憋不出来了。”季羡林一听,笑了:“论文岂是憋出来的?”然后补了句至理名言:“水喝多了,尿自然就有了!”话糙理不糙,尤其是出自季羡林之口,更多加了几分趣味和深意。而终其一生,季羡林能取得如此之高的地位,全在于他独门武学,“多喝水”。

1946年,留德十年的季羡林终于归国,在恩师陈寅恪的推荐下,任教北京大学。恰巧遇到胡适和陈垣在论剑。胡适和陈垣都是民国的学术大咖,高手榜前五、还没出招就可以把人吓死的那种。

很长一段时间里,两人因为一个小问题打了起来。胡适说,先有“浮屠”,后有“佛”。陈垣说,胡适你放屁,明明是先有“佛”,后有“浮屠”。两人打了很久,火花四溅、乱石飞空的,但谁也打趴不了谁。

这时候,季羡林从还是个毛头小子,虽然也是海归,但籍籍无名。一看,笑了,这些个教授,除了瞎折腾乱考试,就只剩吵吵吵了。季羡林出招了,他先是找来了梵文、吐火罗文A、吐火罗文B,还不够,又找来了回纥文、康居文、于阗文,然后闭门修炼,把所有的关节层层打通,一篇论文横空出世。陈寅恪一看,惊呆了,这小子不简单呐,懂十多种外语,颇有老夫的风范。便把季羡林的论文推荐到当时最权威最牛逼的学术刊物——《中央研究院历史语言研究所集刊》——上出版。

胡适一看,也惊呆了,小季啊,你说得对,看来是我“胡说”了。陈垣一看,沉默了,虽然没表态,但偷偷地塞给了季羡林三块大洋,对他说,小季啊,你来我学校讲学吧!几十年后,胡适退隐台湾,出任台湾中央研究院院长,曾跟手下的学生讲:“做学问,应该像北京大学的季羡林那样。”这句话算是对季羡林最好的总结了!

在北大,流传着一件趣事,上世纪70年代:一位考取北大的新生前来报到,扛着大包小包到处跑,那情形很多人都经历过。加上初进帝都,激动夹着惶恐。好不容易找到报到处,注册、分宿舍、领钥匙、买饭票……手忙脚乱中,恰巧一位老头经过,提着塑料兜,神态从容,看上去不忙。新生以为是保安,便把行李交给老头看管。

老头也不拒绝,欣然答应。新生便自个忙去了,忙完时已过正午,新生突然想起:完蛋!自己的行李还在老头那。差点吓晕,一路狂奔过去,却发现老头竟然还在原地,天气很热,阳光很晒,老头竟坐在原地从容看书。

次日,开学典礼,新生又差点吓晕:那个给他看行李的老头竟然坐在主席台上。一问,他竟是北大鼎鼎有名的副校长,东方学大师季羡林。堂堂北大校长,给学生看行李,还是头一次听说!

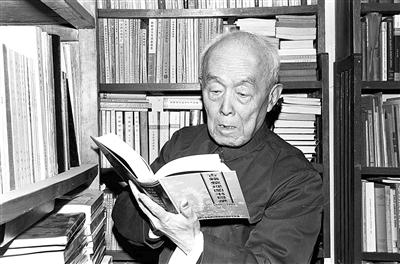

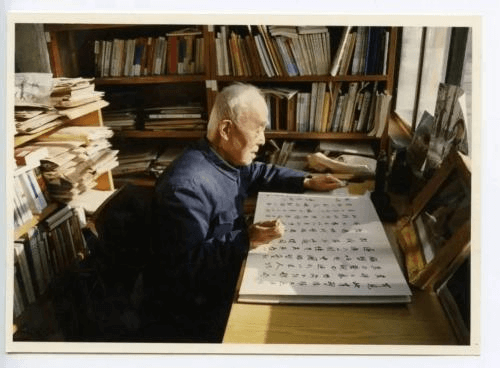

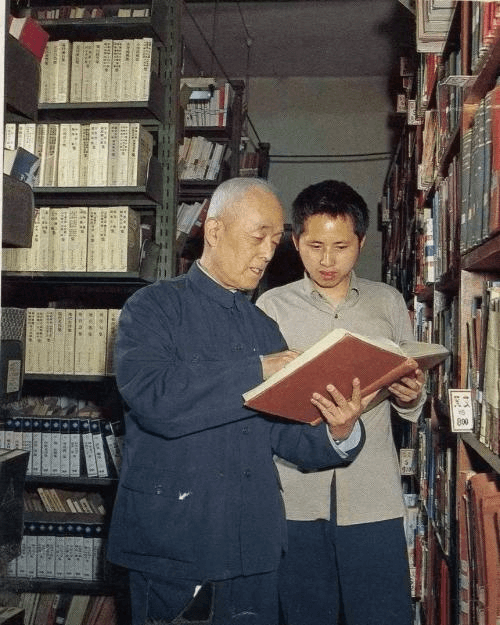

季羡林说“我的学术研究冲刺点是在80岁以后。”最著名的莫过于《糖史》。懂历史的都知道,做研究,先得有史料,史料哪里来,找!问题在于,关于“糖”的资料,零散地分布在各种典籍之中,季羡林必须一个一个将它们找出来。这样的工作类似于,在一片沙滩里散落着无数的绣花针,你得一小块一小块地筛选,直到筛完这片沙滩,找出所有的绣花针。

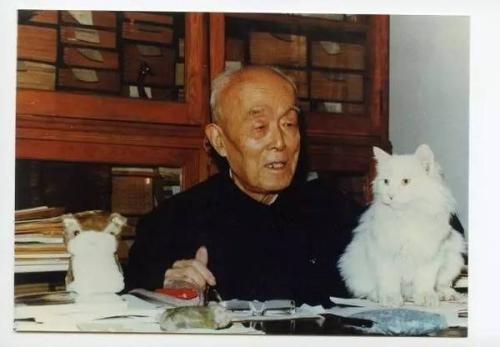

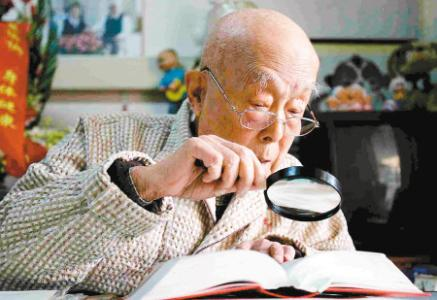

此时,季羡林已经退休,80高龄,还患有白内障,有钱有名,啥也不缺,完全可以挂个名誉教授,写一写回忆,做一做讲座,拿着稿费,安享晚年,又何乐而不为。但季羡林之所以是季羡林,他从不觉得,自己是个可以坐享晚年的名人。

而这一翻,就足足翻了两年。季羡林说:“我拼搏了将近两年,我没做过详细统计,不知道自己究竟翻了多少书,但估计恐怕要有几十万页。”“几十万页”是什么概念?如果一本书二十万字的话,他翻了将近一千本书。很多人终其一生,也未必读过一千本书。

骨子里的高贵,不是装出来的,更不是吹出来的,是一步接着一步,一脚跟着一脚踩出来的。看重身份的人,顶着“教授”“成功”的幌子,招摇撞骗,原地不前。只有真正高贵的人,才明白,成绩永远靠自己一点一滴积累而成。踏实做事,认真为学的人,光辉自在,掌声自来。

很多人,成名之后再无作品。因为他们把名声看得太重,生怕稍有不慎,就会砸了自己的招牌。但季羡林不怕,他要进步,哪怕年过八十,也同样可以重新上路。季羡林那一代人,老实做人,踏实做事,有自己的生活,也有自己的坚持,身份不过是个虚名。他甚至从来都没想过要像明星一样去生活,他只想做最真实的自己。

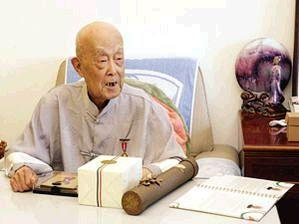

季羡林的一生,何其辉煌,为学做人,臻于极致,陈寅恪多次提携,胡适之不吝赞美,连温家宝总理都曾五次登门拜访。然而终其一生,季羡林都把自己看作一个普通人,一个普通得不能再普通的农民儿子:一身蓝色卡其布中山装,一只最简单的敞口手提包,甚至一件雨衣,他都能穿50年。更难得的是,他丝毫没有大师的架子,对人也好、对事也罢,他没有半分掩藏,说真话、讲实事,他愿意将他最真实的一面展现给世人。