饮冰子·梁启超

2017-12-21 青野龙吟

"凡称得上'国学大师'者,其学问自然理应在'国学'研究之范围内,属于出类拔萃者。"凡称得上'国学大师'者的著作,从张岱年先生所认可的起码标准看,"至少要涉及哲学、文学、史学和古代科学等几个领域,并有突出的建树。"而且,"'国学大师'还必须具备高尚的人格和品德。从学问和品德即文品与人品相融合为一的标准看,'国学大师'应该是道德文章者流中的佼佼者。"依据这样的标准,我们人为在近现代的中国,比较符合这个标准的代表人物当属梁启超。

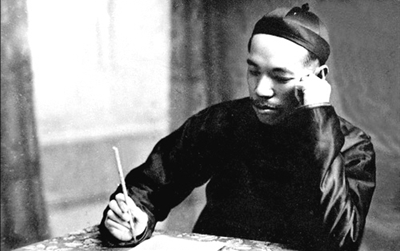

梁启超,字卓如,一字任甫,号任公、饮冰子,别署"饮冰室主人",广东新会人,著名思想家、活动家、国学大家。"八岁学为文,九岁能缀千言",17岁中举。早年师从康有为,一起发动"公车上书"运动,与黄遵宪合办《时务报》,著《变法通议》,为变法制造舆论,成为戊戌变法(百日维新)的领袖之一,失败后流亡日本,先后创办《清议报》、《新民丛报》,鼓吹改良,反对革命。同时大量介绍西方社会政治学说。

1906年,清政府宣布"预备仿行宪政",他表示支持并建立"政闻社",期望推动君主立宪;尔后"政闻社"受查禁而被迫解散。辛亥革命爆发后,他一度宣扬"虚君共和",想使革命派与清政府妥协;民国初年又支持袁世凯,出任司法总长,后袁称帝野心暴露,便与蔡锷策划武力讨袁。袁死后依附段祺瑞,出任财政总长兼盐务总署督办。孙中山发动护法战争,段内阁被迫下台,他随之辞职,从此退出政坛。1918年底,他赴欧考察西方社会,发现弊端,回国之后宣扬西方文明已破产,主张光大中国传统文化,用东方的"固有文明"来"拯救世界",随即以主要精力从事文化教育和学术研究及著述。

梁启超被公认为"一位百科全书式"的人物。他敢于创新,推动了"史学革命",并在革新文章风格方面,一马当先。早在辛亥革命前,他就发明了一种介乎于古文和白话文之间的新文体。不仅像"中华民族"这样的称谓始自他的口中,而且像"政治"、"经济"、"科技"、"组织"、"干部"等等词汇,皆始于他的笔下。

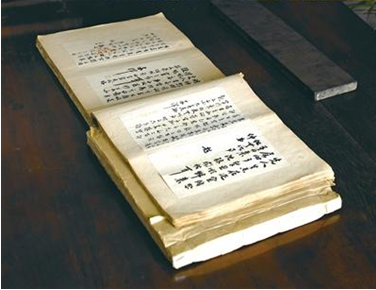

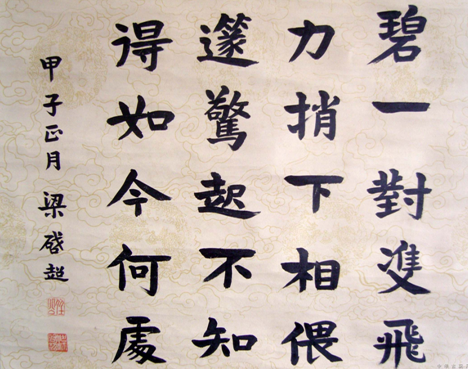

梁启超一生著述宏富,在文学、史学、哲学、佛学等几乎所有的学术领域,都有较深的造诣,不乏真知灼见。通过《饮冰室合集》篇名详目可以清楚看到,就其著述的范围而言,从时评、政论、变法、维新,到中国学术文化即"国学"的诸多领域,几乎都涉及到了,而且在哲学、文学、史学、经学、法学、美学、伦理学、宗教学、书法艺术等领域,均有建树,尤以在史学研究领域为最。

而从人品与文品相统一的角度来看,梁启超虽然经历曲折,思想行为一生变化巨大,但他敢于自我批判,敢于随着形势的变化,依据事实和实践的检验而自省,不断地认错、改错,并自称"流质"之人。他那严于律己,近于残酷的自我解剖、自我批判精神,恰恰更昭示出他不同凡响的中华学人的良心和良知,高尚的人格和品德。

因此,从学术建树与人格、人品相统一的标准来衡量,梁启超堪称20世纪中国最杰出的"国学大师"。

名人评价:

黄遵宪:惊心动魄,一字千金,人人笔下所无,却为人人意中所有,虽铁石人亦应感动。从古至今,文字之力之大,无过于此者矣。

吴其昌:文体的改革,是梁启超最伟大的功绩,杂以俚语的新文体(报章体),才使得国民阅读的程度一日千里。

郭湛波在《近三十年中国思想史》里设立专章分析梁启超的思想,认为其新民说的主旨是要建设新道德—公德,“公德之标准,在利群,要有国家思想、权利思想;人民要自由、自治;要有进取冒险的精神,中国数千年不进步之原因,在一切障碍未铲除,所以要破坏。并且人民要有自尊心、合群的思想及毅力。”他并指出,梁启超的这种思想,“实代表西洋资本社会的思想,与数千年宗法封建思想一大的洗刷。”在对梁启超的总体评价上,作者认为:“梁氏在中国思想史上的贡献,不如在学术史贡献之大,在思想史上的贡献,创设不如康有为,破坏不如谭嗣同,而其思想多来自康、谭二氏,故其思想不深刻,不一贯,随时转移,前后矛盾,然其影响甚大,则因其文笔生动,宣传力大。”

毛泽东:梁启超一生有点像虎头蛇尾。他最辉煌的时期是办《时务报》和《清议报》的几年。那时他同康有为力主维新变法。他写的《变法通议》在《时务报》上连载,立论锋利,条理分明,感情奔放,痛快淋漓。加上他的文章一反骈体、桐城、八股之弊,清新平易,传诵一时。他是当时最有号召力的政论家。

郭沫若:平心而论,梁任公地位在当时确实不失为一个革命家的代表。他是生在中国的封建制度被资本主义冲破了的时候,他负戴着时代的使命,标榜自由思想而与封建的残垒作战。在他那新兴气锐的言论之前,差不多所有的旧思想、旧风气都好像狂风中的败叶,完全失掉了它的精彩。二十年前的青少年——换句话说,就是当时有产阶级的子弟——无论是赞成或反对,可以说没有一个没有受过他的思想或文字的洗礼的。他是资产阶级革命时代的有力的代言者,他的功绩实不在章太炎辈之下。

萧公权:“综其一生,悉于国耻世变中度过,蒿目忧心,不能自已。故自少壮以迄于病死,始终以救国新民之责自任。享年虽仅五十有七,而其生活则云变波折,与清末民初之时局相响应。梁启超以“善变”闻名于世。从戊戌年的变法开始,到庚子勤王,再到创办《新民丛报》,宣传“新民”思想,为开启民智鼓与呼。辛亥革命后,他回国参与政治,两次讨伐复辟,再造共和。他继承了晚清思想中儒家经世致用的传统,并将这一传统转变成新的人格和社会理想,在不断的“变”里,其宗旨和目的始终不变,“其方法虽变,然其所以爱国者未尝变也”。