东汉铜奔马“马踏飞燕” •考古中国

2020-11-8 青野龙吟

文化是一个国家、一个民族的灵魂。

习近平指出,考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作。考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。认识历史离不开考古学。历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来;不仅属于我们,也属于子孙后代。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。

习近平强调,经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络,展示了中华文明的灿烂成就,展示了中华文明对世界文明的重大贡献。长期以来,中华文明同世界其他文明互通有无、交流借鉴,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

习近平指出,要运用我国考古成果和历史研究成果,通过交流研讨等方式,向国际社会展示博大精深的中华文明,讲清楚中华文明的灿烂成就和对人类文明的重大贡献,让世界了解中国历史、了解中华民族精神,从而不断加深对当今中国的认知和理解,营造良好国际舆论氛围。

考古中国系列将为大家展示博大精深的中华文明,从21世纪中国重大考古发现、长江流域古代文明遗址开始,从国宝档案继续。

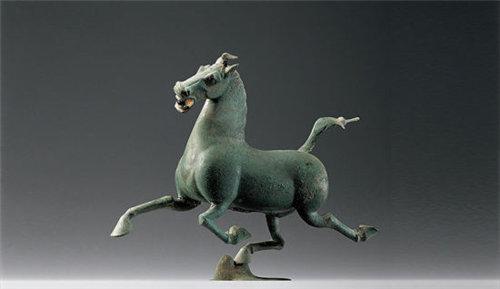

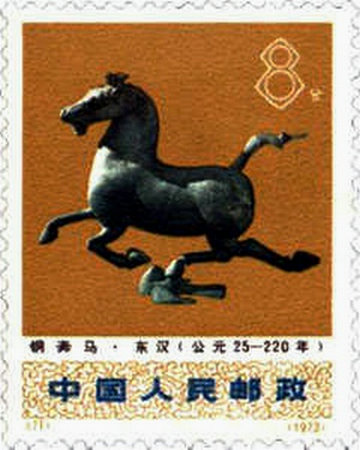

东汉铜奔马“马踏飞燕”

东汉铜奔马,别称马超龙雀、马踏飞燕、铜奔马、马袭乌鸦、鹰掠马、马踏飞隼、凌云奔马等,为东汉青铜器,1969年10月出土于甘肃省武威市雷台汉墓,现藏于甘肃省博物馆。

东汉铜奔马身高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米,重7.15千克。形象矫健俊美,别具风姿。马昂首嘶鸣,躯干壮实而四肢修长,腿蹄轻捷,三足腾空、飞驰向前,一足踏飞燕。

东汉铜奔马在1983年10月被国家旅游局确定为中国旅游标志,1986年被定为国宝级文物,2002年1月被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。

流传历史

1969年,正是备战备荒的年代。9月初,武威县新鲜人民公社新鲜大队第十三生产队的村民正在挖防空洞。9月10日,挥舞着镢头的村民,挖到了坚硬的石头,村民将浮土层刨开后,发现是一块砖头。随即发现了砖头砌的墙体。于是村民们将砖拆开,发现是一个墓室。

大队的干部知道了这个消息后。他们带着马灯、武器由地道进入墓室,进行查看。这时发现,这是一个古代的墓葬。一些墓室中,放着铜马铜车,这些铜车马并不是很高。很快,墓葬中的各种殉葬品被送到了大队部。当时,发现墓内有铜车马和其它文物就让生产队会计负责,用麻袋将这批文物搬运到生产队的库房保管,队干部们还列出了一个入库文物清单。

尽管如此,村民还是采取了封锁消息的做法。尽管强调保密,但消息还是传到了公社里。新鲜公社书记对此非常重视,他以视察防空洞为由,来到生产队。提出了一个明确说法,出土的古文物,不能变卖,更不能毁坏,要给上级政府反映。至此,这个消息才被上报。

雷台汉墓出土铜车马武士仪仗俑和一件罕见的铜奔马,在甘肃省以往的考古发掘中,实属少见,说明这是一座非常重要的墓葬。后来,武威的文物工作者党寿山先生亲自用架子车,将文物搬运到武威文庙大殿保管起来。到11月和12月间,雷台汉墓中出土的文物先后两次被调到了省上。不过此时人们并没有真正认识到铜奔马的价值。

真正认识铜奔马价值的是郭沫若,他是铜奔马的伯乐。当郭沫若第一眼看到铜奔马时,就对铜奔马的造型赞叹不已,认为它既有风驰电掣之势,又符合力学平衡原理,无疑是一件稀世珍宝。据亲历者说,当时,让郭老大加赞赏的两件国宝是唐代金银棺和东汉铜奔马,并且说“这两件拿到北京可以引起轰动。你们好好宣传,我回去也给你们宣传宣传。”后来,铜奔马在北京的展览上才一鸣惊人。

现藏于甘肃省博物馆。

出土环境

雷台位于甘肃武威城区北关中路,占地面积12.4万平方米,距今已经有1700多年的历史。据史料记载,雷台为前凉(301年~375年)国王张茂所筑灵钧台。《资治通鉴》中记载:为东晋元帝大兴四年(公元321年)始筑“周轮八十余堵,基高九仞”。现雷台保存基本完好,长106米、宽60米、高8.5米。台上有明清时期的古建筑群雷祖殿、三星斗姆殿等十座,其建筑雄伟、规模宏大。

1969年在雷台下发现一处东汉晚期(186年~219年)的大型砖石墓葬,墓道长19.34米,墓室分前、中、后三室及左右耳室各三处,出土有金、银、铜、铁、玉、骨、石、陶器等文物231件,在出土文物中最突出的是铸造精致的99件铜车马仪仗俑,艺术价值最高的是一匹铜奔马。

东汉铜奔马“马踏飞燕”发掘地

文物鉴赏

东汉铜奔马在创作上运用了高度写实的手法。中国在先秦时代,雕塑尤其是纯粹的塑作品不是艺术的大宗。青铜器雕塑主要以拟形器或局部装饰存在。在造型方法上,与青铜器纹饰样也是装饰性强,写实性差。在这一点上与古希腊、罗马雕塑造型方法是截然不同的。但到了秦汉时代,塑不仅多起来,而且在艺术手法上走向了写实的高峰,不仅体量巨大,而且深入细微,如秦陵出土的兵马俑以及铜车马就是这样的。汉代塑虽然不如秦代的高大与细致,但仍然保持了相当的写实性,相比秦代雕塑的静穆,更多了些运动感。东汉铜奔马也是如此,比例匀称,造型精准,虽然没有过多细节的刻画,却概括性地传达出其基本形体与动势。

关于此马的名称,历来众多专家从不同角度为之命名,最后将其定名为东汉铜奔马,这也是被认可的名称,除此以外还有马踏龙雀、飞燕骝、紫燕骝、天马、马神天驷、马踏飞燕等说法。对于一件艺术品的命名有这么多的说法,这在艺术史中绝无仅有,可见其在艺术史上的巨大影响力。这些不同说法的分歧点在于马足所踏之鸟的种类。此外还有一种折中的说法——铜奔马,这种定名很平实,不会有任何失误,但也避开了对于鸟形底座本身属性的认定。通过以上的分析可以肯定的是,在马足下加鸟形底座的做法是此雕塑的一种创新。

东汉铜奔马在动态飞扬下站立的实际问题。在壁画、画像石等同类马匹造型中并没有看到类似的做法。因为壁画、画像石是在二维或近于二维上实现,没必要节外生枝。而在雕塑中则是出于现实需要,东汉铜奔马是一件在三维空间中展开的有体积和重量的物件,而且动感强烈,呈三足腾空之势,如果与壁画采用同样的方法,则不可能使奔马保持平衡。因此在其足下加上鸟形底座以固定,解决了这一现实问题。它显然是经过精心设计的,既合平力学原理,又使奔马的轻盈和物体的稳定双双得到完美的解决,这正是它的高超之处。具体而言,鸟形底座平,与地面接触面积大,鸟的头、双翅、尾呈现伸展状,增大了稳定性,这道理正如三角支架。所有这些,使马的重心通过足踏于飞燕背上而能保持平稳,构思之精巧无出其右。

其次,东汉铜奔马用鸟形底座,在艺术上也是一种创造。制作者在固定奔马的同时,将底座的实用功能与艺术创造结合起来,这一大胆而又巧妙的做法,增增添了作品的艺术效果。实际上,借助部件来实现实用与审美目的的做法在汉代是常见的,比如著名的长信官灯就是将雕塑与灯结合,以宫女的袖管作为排烟道的方法也是如此。塑造一匹马的逼真形象这并不太难,然而要将一件静止的物件表现出动感,特别是要表现匹日行千里的良马风驰电掣的神速,这就不那么容易了。但制作者却匠心独运,运用现实主义与浪漫主义相结合的艺术手法,把奔马和飞鸟绝妙地结合在一起,大胆地让马的右后蹄踏在一只凌空飞翔的鸟身上。这样就衬托出马的迅疾,使一匹静止的铜马活灵活现地呈现在人们面前。东汉铜奔马身躯粗壮圆浑,但其动作轻盈,用一足将全身重量都放在了一只小小的飞鸟身上,这显然是经过了周密的计算。小鸟似乎正吃惊地回首而望,惊愕于同奔马的不期而遇。简直就是“扬鞭只共鸟争飞”的真实再现。

东汉铜奔马是东汉青铜艺术的精品之作。东汉铜奔马的造型方式,实际上沿用了通行于当时的奔马的形象,并且创造性地加上了飞鸟,既起到了实际中的固定作用,又增加了马飞奔的气势。但它不同于近现代个体艺术家的创作,而是一种程式化的创作模式,在形态上沿用了当时通行的奔马的造型,并且在马足下加上鸟形物以支撑稳定,这是一种创造。整体上看,东汉铜奔马是汉代人勇武豪迈的气概、昂扬向上的精神面貌的表现,反映了汉王朝的强大与富底。

2002年1月18日,国家文物局将东汉铜奔马列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》。为甘肃省博物馆镇馆之宝。

按古代相马经中所述的良马的标准尺度来衡量铜奔马,几乎无一处不合尺度,故有人认为它不仅是杰出的艺术品,而且是相马的法式。

原上海市新闻学会副会长张林岚《一张文集•卷六》:“飞马超越龙雀的艺术意境和雕塑表现的浓郁民族风格,富有浪漫主义色彩。此马出土,‘一洗天下凡马空’,先秦以来的马俑为之黯然失色,画家为之搁笔。”中国作家协会会员胡杨《传世国宝全档案》:“这件铸造于两千年前的青铜骏马,造型生动,比例准确,四肢所呈现出的动势完全符合马的动作习性,令中外许多考古学家与艺术家叹为观止。”