大溪文化遗址 •考古中国

2020-11-5 青野龙吟

文化是一个国家、一个民族的灵魂。

习近平指出,考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作。考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。认识历史离不开考古学。历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来;不仅属于我们,也属于子孙后代。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。

习近平强调,经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络,展示了中华文明的灿烂成就,展示了中华文明对世界文明的重大贡献。长期以来,中华文明同世界其他文明互通有无、交流借鉴,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

习近平指出,要运用我国考古成果和历史研究成果,通过交流研讨等方式,向国际社会展示博大精深的中华文明,讲清楚中华文明的灿烂成就和对人类文明的重大贡献,让世界了解中国历史、了解中华民族精神,从而不断加深对当今中国的认知和理解,营造良好国际舆论氛围。

考古中国系列将为大家展示博大精深的中华文明,从21世纪中国重大考古发现开始,从长江流域古代文明遗址继续。

大溪文化遗址

大溪文化遗址位于瞿塘峡东口,大宁河宽谷岸旁的大溪镇,是我国长江流域古文明的发祥地之一,它是中国新石器时代母系社会的重要遗迹。郭沫若把其称之为'大溪文化'。属于巫山县的大溪镇,镇西有一条溪河,注入长江。因其水色如黛,名曰黛溪。黛溪汛期时水势浩浩,因而又名大溪。该文化遗址距今约五六千年,属母系氏族晚期至父系氏族的萌芽阶段,是中国著名的原始社会古文化遗址之一。

1959年至1975年,四川博物馆等单位组成联合考察队进行了三次发掘,发掘总面积570平方米,清理墓葬208座,出土文物1250余件。主要有石斧、石锛、石杵、石镰、纺轮、骨针、蚌镰、网坠等生产工具。

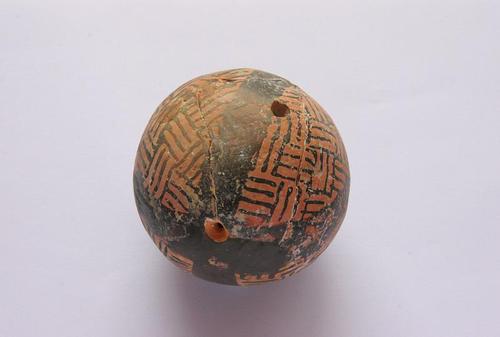

陶器以红陶为主,黑陶、灰陶次之,三足器极少。彩陶文饰和戳印纹颇具特色。器形有豆、曲腹杯、碗、罐、盘、瓶、盆、钵等,其中筒形瓶、高圈足深腹豆和曲腹杯是大溪文化具有代表性的器物。装饰品有玉、石、骨、象牙、兽牙等几种,主要有耳饰、项饰和臂饰三类。还有空心石球人面浮雕悬饰等艺术品。

在大溪遗址墓葬中,死者均埋在氏族公共墓地,头向一般为正南,早期以仰身直肢葬为主,同时也有俯身葬和侧身葬。绝大多数墓有随葬品,女性墓一般教男性丰富,最多有30余件,有的石镯、镶牙镯,出土时还佩带在死者臂骨上。在几座墓里还发现整条鱼骨和龟甲,以鱼随葬的现象在中国新石器文化中尚属少见。

大溪遗址早晚两期墓葬所反映的社会性质,有很大的变异。大溪文化的早期为母系氏族公社的繁荣阶段,晚期为父系氏族公社的萌芽阶段。大溪文化与中原地区的仰韶文化,都是新石器时期不同类型的重要文化遗存,它们之间存在相互交流影响的因素。

学术界一般认为大溪文化与屈家岭文化是同一文化类型的两个不同发展阶段,屈家岭文化是在大溪文化的基础上发展起来的。

2007年5月中旬,重庆东南地区首次发现大溪文化遗址,出土了典型的大溪文化中期双人合葬墓葬等珍贵遗迹遗物。此次发现的大溪文化遗址位于重庆市酉阳县酉酬水电站工程库区,清理出墓葬和柱洞等建筑遗迹。

据重庆市文物考古所考古队长白九江介绍,此次发现的大溪文化遗址位于重庆市酉阳县酉酬水电站工程库区,发掘面积1125平方米,发现9处地面文物和12处地下文物。

已清理出墓葬和柱洞等建筑遗迹。其中,墓葬为椭圆形双人合葬墓,左边为侧身屈肢,右边为仰身屈肢,是典型的大溪文化中期墓葬。

这是首次在渝东南地区发现大溪文化遗址,也是首次在酉水上游发掘出大溪文化遗址,这为研究大溪文化的分布范围和扩展提供了新的素材。此外,对于瞿塘峡以东地区发现的大溪文化元素的来源认识,也提供了新的思考依据:酉水、乌江可能是大溪文化的传播途径。

2008年3月到5月12日,湖南怀化考古队对巫山大溪文化遗址遗存文物实施了抢救发掘工作。考古队共发掘汉代、战国、六朝、明、清、三国6个朝代的墓葬45座,清理出各类文物——陶器、铁器、古钱币等60余件。发掘总面积为3000平方米。其中出土的唐代瓜棱壶和完整的明代青花瓷碗极具研究价值。

同时,考古队在近期发掘的汉代石室墓(民间又称“蛮子洞”),距今已有2000年左右的历史,此墓长5.7米,宽2.2米,高2.2米,全部是用近1000块手磨的青石砖砌成的拱形墓,具有拱门、甬道、墓室三大结构。不仅很好地反映了当时的民风民俗,而且对研究厚重而悠久的大溪文化极具价值。

该石室墓已被搬迁到大溪乡附近的康碑(康茂才石碑)大院予以原样复修,以作为教育研究的标本。

文物古迹

将军墓

此墓极大,但早在大跃进和文革时期被毁,许多精美的雕刻和墓石都已砌在学大寨的石坎里了,现只是一堆石头,唯一保存完好的是一块墓碑,上刻“明威将军军民兼管施州卫匡鸣鼎将军之墓”,时间是乾隆四十八年岁次所立。傍边一坟,是匡祥远之墓,光绪三十一年立,是匡鸣鼎将军的子孙,此墓保存完好。

翻阅匡氏族谱,匡鸣鼎字爱如,是明朝的将军,官至施州(即现在湖北恩施地区)卫,算是最高的军事长官,是匡氏一族的如川始祖,清统一全国,匡鸣鼎就隐居在沙落坪,后吴三桂反清,多次派人来请他出山,他“婉拒之”,后病故于此。

现在当地群众保护文物古迹的意识越来越强,已给古墓修了围墙,今后还将大力整修。