马家浜文化遗址 •考古中国

2020-11-1 青野龙吟

文化是一个国家、一个民族的灵魂。

习近平指出,考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作。考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。认识历史离不开考古学。历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来;不仅属于我们,也属于子孙后代。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。

习近平强调,经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络,展示了中华文明的灿烂成就,展示了中华文明对世界文明的重大贡献。长期以来,中华文明同世界其他文明互通有无、交流借鉴,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

习近平指出,要运用我国考古成果和历史研究成果,通过交流研讨等方式,向国际社会展示博大精深的中华文明,讲清楚中华文明的灿烂成就和对人类文明的重大贡献,让世界了解中国历史、了解中华民族精神,从而不断加深对当今中国的认知和理解,营造良好国际舆论氛围。

考古中国系列将为大家展示博大精深的中华文明,从21世纪中国重大考古发现开始,从长江流域古代文明遗址继续。

马家浜文化遗址

马家浜文化遗址,发掘于嘉兴市南湖乡天带桥村马家浜;嘉兴市桐乡县罗家角等。1956年发现罗家角遗址,但并未发掘;1959年春发现南湖乡马家浜遗址,并于3月首次发掘。此后在长江流域陆续发现和发掘大量马家浜文化类型遗址。距今历史7170年左右。

马家浜遗址,是一个三河交叉的平原,东西长约150米,南北宽约100米。1959年3月开始发掘。遗址文化层分为上下两层,出土的有骨架30具,陶器以釜类为主,鼎形器极少,以牛鼻式器型为陶器特征,陶色有一定数量的红衣陶

马家浜遗址,还发掘出大量兽骨、鱼骨和菱等。从出土文物分析,马家浜遗址距今6000多年,属新石器时代(中期)。学术界称之为马家浜文化。

考古发现

马家浜文化代表着长江下游、太湖地区新石器时代的文化,是中华民族古老文化的重要组成部分。

文化类型及承继关系:新时期时代中期以血缘为纽带的母系氏族社会文化,是长江流域早期文明的发源,其后续文化为崧泽文化、良渚文化,三者形成了一脉相承的区系文化特色。

江南文化的源头在哪里?多年来,人们一直众说纷纭。其实,只要稍加考证与研究,便不难发现,江南文化的源头就在嘉兴,即马家浜文化。江南文化源头,之所以多年来仁者见仁,智者见智,首先在于对江南地域概念的理解不同,文化源头便也论说纷纭。

主要特征

按照以往的学术惯例,各种遗址文化大多是以首次发现及发掘地命名的。但马家浜文化却经历了一段曲折的历程,它的首次发现地并不是马家浜,而是在嘉兴市桐乡县一个叫罗家角的地方。

桐乡县地处杭嘉湖平原中部,罗家角在县西石门镇的东北约2公里的地方。遗址北临大运河,南依罗家角村,有小河自罗家角村流过,向北注入运河。遗址四周全为岗地,中部也有岗地将其分隔成两块水田。

1956年,当地农业生产合作社正在热火朝天地搞生产,结果农民们在罗家角的水田里挖出了大批兽骨和陶片。当地农民没有看过动物遗骨,但听说过“龙骨”可以入药的事情,便纷纷将其拿到中药铺出售。结果“龙骨”越掘越多,中药铺不收购了,农民就转卖给废品收购站。最后是收购站向文物部门反映,才使罗家角遗址出现在考古学家的视野里。

文物保护

10月,浙江省文物管理委员会派人前往桐乡县罗家角调查,采集到石器、陶器、兽骨等若干,确定罗家角为新石器时代遗址。由于当时人力不够,对这一文化遗存也并不了解,认为没有太大的发掘价值,只是加以保护。1961年,罗家角遗址公布为省级重点文物保护单位。

罗家角遗址就这样沉寂了下来,历史的风霜湮没了曾经灿烂辉煌的远古文明,如果不是1959年马家浜惊世骇俗的重大发现,也许美丽的太湖流域还背着那“古来是蛮夷之地”的名声。

马家浜坐落在嘉兴市城南7公里的南湖乡天带桥村,东北面临九里港,西至坟屋浜,南为马家浜,是一个三河交叉的平原。1959年春,嘉兴南湖乡天带桥大队马家浜村在沤肥挖坑中发现大量兽骨和古代遗物,赶紧报告了文物部门,得到了很大的重视。同年3月,浙江省文物考古委员会与浙江省博物馆、杭州大学历史系、杭州师范学院历史系等6个单位组成考古队来此进行了发掘,出土骨器53件、石器12件,同时还出土了很多玉器、陶器和兽骨。

这次发掘坑位于遗址中部,总计2l3平方米。遗址的文化堆积层分为两层,上层以灰黑色粘土为主,并有红烧土层和淤泥层,出土有兽骨、石锛、砺石、骨镞和各种质地的陶片,还有建筑遗迹;下层含有大量腐烂的兽骨碎片,另外还有骨镞、骨锥、骨针、骨凿以及石斧、砺石和陶片等。

出土文物

马家浜文化遗址出土的文物十分丰富,出土了大量完整或可复原的石、骨、木陶器物,其中石器包括石斧、石锛、石纺轮等,陶器有釜、盆、盘、钵、豆、鼎、碗、壶、纺轮等,骨器中有骨耜、骨哨。

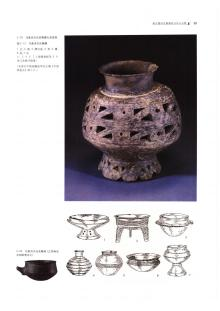

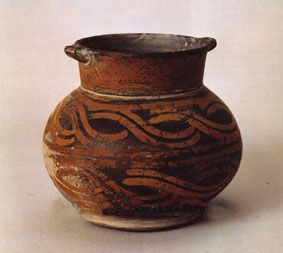

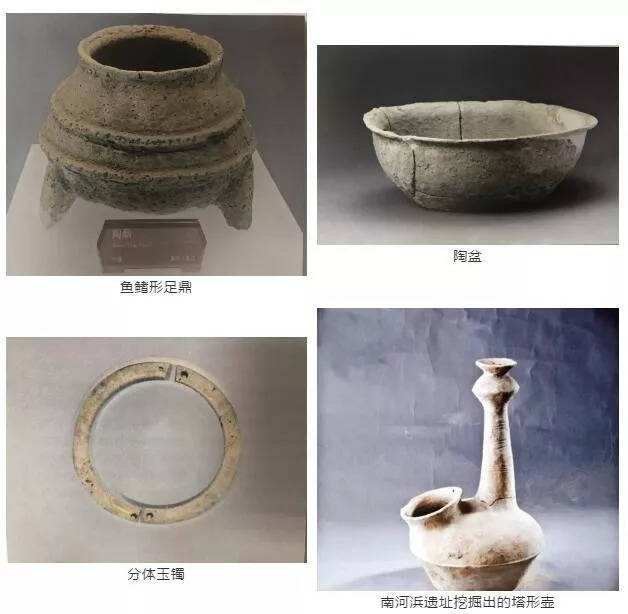

马家浜的陶器独具特色,分为三期。早期陶器以灰黑陶和灰红陶为主,陶器成形基本采用手制。器表多素面或磨光,纹饰较少,主要纹饰有弦纹、绳纹、划纺、附加堆纹及镂孔等,器型以釜为主。马家浜出土的黑陶中有一件镂空黑衣陶壶十分精致,此陶壶器表施黑陶衣,撇口,短粗颈,折肩折底,圈足高而外撇,通体镂空装饰。此件镂空黑衣陶壶是马家浜文化的象征器。 马家浜文化中期出土的陶器以夹砂红褐陶为主,仍有一定数量的灰黑陶和灰红陶,以素面的为多,绳纹基本消失,器型仍以釜为主。同时还出现了少量的鼎和较多的豆,还有牛鼻形耳的罐。晚期的陶器以夹砂红陶和泥质红衣陶为主,主要器型是釜、鼎、豆。马家浜文化最独特的是一种“腰沿釜”,鼎足一般为扁平或铲形,甚至有的鼎足为鱼鳍形。以腰沿釜为代表的马家浜文化陶器,体型大,器形多,已出现了三足器和袋足器。

罗家角遗址出土的四片白陶片也尤为引人在注意。白陶是瓷器的先祖,据当今科学分析,制作白陶的原料主要是高岭土,高岭土由于铁含量低而铝含量高,较红、灰陶耐得起高温。白陶烧成后外型洁白美观,坚硬耐用,人们对高岭土的认识和使用,为后来瓷器的发明和发展奠定了基础。马家浜文化的白陶比大汶口和龙山文化的白陶早了1500多年。

从制作工艺和焙制方法上看,马家浜的陶器是由手工捏制,泥条盘筑,轮盘旋制逐步发展起来的。焙制方式的演变则更加漫长,最早是原始的篝火式,把制好的陶坯堆放在一起,四周围上柴火烧制,但温度不高,难以焙制大的器皿。后来逐步形成陶窑。据考古学家推测,罗家角白陶应该是轮制的,否则不会这样光滑、均匀。焙制方法可能是用炉灶式。可见马家浜人的生产力水平比同时代其他部落要高得多。

马家浜、罗家角遗址还出土了很多磨光穿孔石斧、弧背石锛和角骨制耜、凿、锥和网坠等生产工具,说明当时的先民已经用磨制石器和骨角器开垦农田、栽种水稻、饲养家畜等。农业经济是马家浜时期主要的经济生活,特别是栽培水稻,培育出粳稻,是水稻种植的一大发展。为适应当地自然环境,渔猎经济在马家浜人的生活中也占有一定地位。

草鞋山遗址还出土了三块炭化了的纺织品残片,经过科学分析,这种织物用的原料是野生葛,纬线起花的罗纹编织,说明编织工艺已经具有了相当的水平,是迄今为止我国所发现的最早的织物标本之一。这说明马家浜人不再是赤身裸体,已经掌握了纺织技术。

从出土的遗迹看,地面木构建筑住房、公共墓地和俯身直肢葬式等等都表现出一种与黄河流域原始文化不同的文化形态。

文化之源

马家浜文化的“浮出水面”向世人展示了长江下游的远古文明,打破了古代文明起源是以黄河流域为中心逐渐向四周辐射的“一元”说,并创造了很多堪称“之最”的辉煌文化。

1.最早的水稻栽植地之一

在罗家角遗址曾出土了156粒稻谷,经科学鉴定是距今7040左右的人工栽培籼稻和粳稻。这些稻谷颗粒较河姆渡遗址发现的略小,和现代栽培稻籼亚种的硅酸体十分相近。

世界上迄今发现的栽培水稻最早的国家有泰国、印度尼西亚,但其栽培年限不到6000年。日本发现的栽培水稻花粉距今约3200年,都比罗家角的水稻遗存晚了许多年。应该说嘉兴市是迄今所知我国水稻的最早栽培地之一,也是世界最早的水稻栽植地之一。

2.最早的织物标本

在罗家角遗址和最近发掘的宜兴骆驼墩遗址都发现了不少陶纺轮,专家考证后认为是是马家浜人用于纺织的工具。因纺织品是有机物,要保存六七千年非常困难,但在一些马家浜文化遗址出土了纺织品实物,有力地证明了马家浜人已经掌握了纺织技术,穿上了衣服。

草鞋山遗址出土的三块炭化了的纺织品残片,说明了马家浜人编织工艺已经具有了相当的水平。这三块纺织品残片是迄今为止我国所发现的最早的织物标本之一。

3.全国领先的生产生活工具

马家浜人在其他许多领域也都处于领先水平。石器的制作已基本定型且大多磨制平整,并普遍使用了管钻法的钻孔技术。对石刀的使用马家浜人也远比河姆渡人先进。

从交通工具上看,马家浜文化遗址出土了完整的木桨,同时还出土了形体硕大的木橹,说明马家浜人已能驾驭大型水上交通工具。在家畜饲养、捕鱼方式的掌握等方面,马家浜文化也有其进步的一面。如邱城遗址下层发现的遗物中,有陶网坠等捕鱼工具,而在河姆渡遗址两期发掘所出土的七千件遗物中却未见一件网坠等捕鱼工具,仅发现两件鱼叉,这可能不是一种偶然现象,都说明当时的马家浜在工具的制作上已经处于全国领先水平。

马家浜文化遗址与崧泽文化和良渚文化一脉相承,它的发现,引起了国内外考古界的重视,证明了长江流域和黄河流域同是中华民族文化起源的摇篮。现发现马家浜文化类型遗址已达200多处,引起了中外学者的关注。