陕西石峁遗址•考古中国

2020-10-20 青野龙吟

文化是一个国家、一个民族的灵魂。

习近平指出,考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作。考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。认识历史离不开考古学。历史文化遗产不仅生动述说着过去,也深刻影响着当下和未来;不仅属于我们,也属于子孙后代。保护好、传承好历史文化遗产是对历史负责、对人民负责。我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。

习近平强调,经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景。考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络,展示了中华文明的灿烂成就,展示了中华文明对世界文明的重大贡献。长期以来,中华文明同世界其他文明互通有无、交流借鉴,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

习近平指出,要运用我国考古成果和历史研究成果,通过交流研讨等方式,向国际社会展示博大精深的中华文明,讲清楚中华文明的灿烂成就和对人类文明的重大贡献,让世界了解中国历史、了解中华民族精神,从而不断加深对当今中国的认知和理解,营造良好国际舆论氛围。

考古中国系列将为大家展示博大精深的中华文明,从21世纪中国重大考古发现开始。

陕西石峁遗址

石峁遗址是中国已发现的龙山晚期到夏早期时期规模最大的城址。位于陕西省榆林市神木市高家堡镇石峁村的秃尾河北侧山峁上,地处陕北黄土高原北部边缘。初步判断其文化命名为石峁类型,属新石器时代晚期至夏代早期遗存。石峁遗址是探寻中华文明起源的窗口,可能是夏早期中国北方的中心。据专家研究有可能是黄帝的都城昆仑城。

石峁遗址是距今约4000年左右,面积约425万平方米。这个曾经的“石城”寿命超过300年。1976年,西北大学考古系教授戴应新在山西进行考察,从山西民间听到关于神木石峁的一些信息,于是专门到石峁考察,此后先后有来自西安和北京的考古队对其进行了考古发掘。

2006年被公布为全国重点文物保护单位。

石峁遗址以“中国文明的前夜”入选2012年十大考古新发现和“世界十大田野考古发现”以及“二十一世纪世界重大考古发现”。2018年4月,陕西神木石峁遗址发现4000年前大型陶鹰。2019年5月,石峁遗址被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

2019年9月,科技人员通过对陕西石峁遗址的遗存物取样并进行碳14年代测定,初步确定了石峁遗址核心区域——皇城台的建造年代,大约是在公元前2200年-1900年之间。

遗址规模

1976年就被发现的石峁遗址,经过系统调查和考古发掘,发现了石峁城址,这是一处宏大的石砌城址。

考古勘探确认了石峁遗址由“皇城台”、内城、外城三座基本完整并相对独立的石构城址组成。调查发现,石峁石城分为外城和内城,内城墙体残长2000米,面积约235万平方米;外城墙体残长2.84千米,面积约425万平方米。其规模远大于年代相近的良渚遗址、陶寺遗址等已知城址,成为已知史前城址中最大的一个。

“皇城台”位于内城偏西的中心部位,为一座四面包砌护坡石墙的台城,大致呈方形。内城将“皇城台”包围其中,依山势而建,城墙为高出地面的石砌城墙。外城系利用内城东南部墙体、向东南方向再行扩筑的一道弧形石墙,绝大部分墙体高出地面,保存最好处高出现今地表亦有1米余。

城墙越沟现象将石峁城址基本闭合起来,形成了一个相对封闭的独立空间,为探讨石峁早期地貌变迁及环境提供了重要资料。

发掘成果

文物部门曾于1976~1981年对该遗址进行过初步发掘,发现有房址、灰坑以及土坑墓、石椁墓、瓮棺葬等,出土陶、玉、石器等数百件,尤以磨制玉器十分精细,颇具特色,其原料主要为墨玉和玉髓,器类有刀、镰、斧、钺、铲、璇玑、璜、牙璋、人面形雕像等。并发现了古城址。石峁遗址玉器的出土可上溯至20世纪二三十年代,当时出土的玉器已散佚海外,被欧美几家博物馆入藏。

玉器

在2012年的一次考古挖掘对石峁城址外城北部的25000余平方米的一座城门遗址进行了重点发掘。外城东门址位于遗址区域内最高处,由“外瓮城”、两座包石夯土墩台、曲尺形“内瓮城”、“门塾”等部分组成。

此次考古中发掘出6件完整的玉器,种类为玉铲、玉璜、石雕人头像等。这是石峁遗址考古中首次发掘出的玉器。玉器就在石墙里,这是奇特的发现。可发掘中确实如此。出土的玉器一种是在倾斜的石墙里面,第二种就是在倒塌的石墙堆积里面,距离地面都比较低。

石峁遗址出土了大量玉器,尤其以现藏陕西历史博物馆的玉人头像价值最高,是中国新石器时代遗址中发现的唯一一个以人为雕刻对象的玉器。陕西省考古研究院院长王炜林说:“上世纪70年代,就有考古人员在石峁征集到127件玉器。其中不少被陕博收藏着。目前流失在世界各地的石峁玉器有4000件左右。”石峁玉器世界闻名,但是一直没有“正名”。这是因为没有在考古发掘上发现过石峁玉器,缺乏关键依据。

但在此次考古挖掘中,发掘出了6件完整玉器。这是一个非常重要的考古收获。证明了石峁玉器确实存在,流散各地的石峁玉器也因此“正名”。

壁画

在2012年的挖掘中中,考古人员在外城东门还发现了壁画的身影。考古人员在一段石墙墙根底部的地面上,发现了100余块成层、成片分布的壁画残块,部分壁画还附着在晚期石墙的墙面上。这些壁画以白灰面为底,以红、黄、黑、橙等颜色绘出几何形图案,最大的一块约30厘米见方。这是龙山时期遗址中发现壁画数量最多的一次。几何图案是北方地区的一种传统流行图案,之前就曾发现过这类图案。

祭祀台

2013年4月20日至11月15日,考古人员完成了对陕西省神木市“我国史前规模最大城址”石峁遗址第二年度的主动性考古工作,发现了樊庄子祭坛、祭祀遗迹以及皇城台夯土基址、池苑遗址。樊庄子祭坛、祭祀遗迹位于石峁城址外城东南方向,距离外城城墙约300米。祭坛具层阶结构,共3层。皇城台位于石峁城址内城中部偏西,历年来发现的遗迹遗物最为丰富集中。夯土基址小板块夯筑的迹象明显确凿,钻探所知的面积不小于1500平方米;池苑遗址紧接夯土基址北部,现存面积约300平方米,深逾2米。

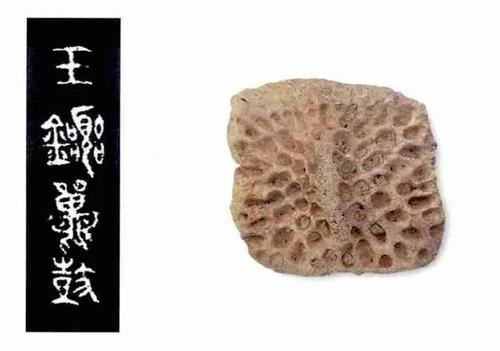

鳄鱼骨

考古工作者2012年在后阳湾的一座房址附近发现了鳄鱼骨板,呈正方形,正面有许多点状小孔。很多人据此判断那个时代的黄土高原,气候湿润适宜扬子鳄成长。

这块鳄鱼骨板是包括陕晋中北部、内蒙古中南部在内的河套地区的首次发现,所以推断这条鳄鱼未必生长于此,极有可能来自遥远的南方。根据史料记载,上古时代有一种鼓名叫鼍鼓,用扬子鳄的皮革制作而成,是等级的象征。因为“鼍”便是扬子鳄的古称,按照学界最流行的观点,这些骨板很可能便和制作鼍鼓有关。专家推测,鳄鱼骨板出现在神木石峁,可能是当时上层社会的奢侈品交流而来的。

纺织品

2012年在对石峁遗址的发掘中,在后阳湾一处房址之下,发现了一件被打碎的双鋬鬲。发现时,两个鬲套扣在一起,里面有一些肢骨、肋骨等散落于套扣的鬲中。后经考古专家对骨骼鉴定发现,这些遗骨属于一个不足周岁的婴儿。这种用炊具埋葬夭折婴儿的习俗,在当时的中国普遍存在。

经过细致发掘,在这具婴儿的骨骸上发现了一些纺织物残片。这一发现,对他们来说意义重大。北方地区因为气候干燥,土壤水分不够,很少有纺织品能够保存下来,更何况是4000多年前的纺织品,所以尤为珍贵。经初步鉴定,这些纺织物原料为苎麻类纤维,这说明北方至少4000多年前就已经懂得人工纺织,并已经开始有意种植苎麻。此外骨殖上部残留的织物残片,分为上下两层,下层紧贴骨殖,经纬较为细密,上层经纬较为粗疏,说明4000多年前的石峁人已经有了内外衣之分。这一发现对于研究中国服饰的历史,也有着重要意义,证实了“北麻南丝”这一构想的可操作性。

石砌院落

2015年9月,考古人员在石峁外城东门附近清理出一处规模较大、保存较好的错落有致院落,其窑洞式住房、高处库房、礼仪性厅房及石铺地坪和院落门址等结构基本清晰,如此完整而罕见的石砌院落无疑对于研究龙山文化晚期较高等级人物的居住条件和早期国家等具有重要意义。

“哨所”

2015年9月考古专家在石头围墙上发现木架构高层建筑,功能犹如长城的烽火台。陕西考古研究院专家推测,它可能就是四千年前的“哨所”。

石雕人面像

2015年9月考古人员在石城的墙体发现众多“石雕人面像”,初步证实古城曾在原始宗教信仰中发挥过重要作用。

在开展正式考古发掘前,石峁遗址有石雕人面像的现象已引起考古专家注意。近十年前,有学者就对石峁遗址展开考察,进而公布了一批特征明确、造型独特的石雕或石刻人像,数量20余件,均为砂岩质地,大部分是人面像,也有半身或全身的石像,其中不乏高鼻深目者,推测可能与中国西北地区早期青铜时代的同类雕刻有关。

皇城大道

2016年8月,考古人员在石峁遗址的皇城台区域,发现了4300多年前的大型建筑遗址,瓮城、广场保存完好。建筑遗址位于皇城台底部,考古人员还发现了一条用石头砌出的通道,从皇城台底部直接通向顶部。

这可以叫“皇城大道”,它是一条通向内外城的主干道,在通向皇城台顶部前有相对隐蔽的空间,可以增强皇城台防卫能力。

在瓮城的石墙处,考古人员发现了两件保存完好的玉钺。在回填的土中,还发现了制作青铜武器的石范。

专家表示,石范的发现证明在4000多年前后,石峁遗址已具备生产和铸造简单青铜武器的能力,对研究中国早期青铜发展史以及石峁遗址人类活动具有重要意义。

城门遗址

经过陕西省考古研究院和榆林文物部门持续两年的考古发掘,神木石峁遗址的核心区域——皇城台门址揭开神秘面纱,它是目前我国确认的龙山晚期规模最大、结构最为复杂的门址结构。

石峁遗址皇城台门址是目前已知的唯一一处上下皇城台的城门遗址,主要由广场、外瓮城、南北墩台和内瓮城等四部分构成。其中,广场处于门址的最外面,是一个南北走向,面积超过2100平方米的平整场地,这也是目前我国确认的史前时期最大的广场。城门的结构大体和外城门址的结构类似,两边有南北墩台,有内、外瓮城,还有石砌的台基、道路、护墙等。考古人员在门址范围内出土了大量文物。

从这些遗物的年代推断,它最初构建的年代是公元前2300年到2200年左右,也就是说石峁遗址最先的发展,皇城台应该是它最先构建的一个建筑。

另外,皇城台护墙的发掘也取得了新进展,整个皇城台由石砌的墙体层层包裹,每层高3米左右,呈现出顶小底大的金字塔式结构。在坍塌的建筑中还发现了一些手工业作坊遗迹,生产的主要产品是骨针和石范、环首铜刀等,这类现象表明皇城台上居住的人,除了传统意义上说的高等级贵族之外,一些掌握手工技术的人也具有很高的社会地位,他们也可能生活、居住在皇城台上。

皇城台门址代表了一个早期王权国家享受族群里面最高等级的规制,对于早期中国都城史的研究以及早期都城,尤其是一些城防设施和门制的规划以及结构具有一定的开创意义。”

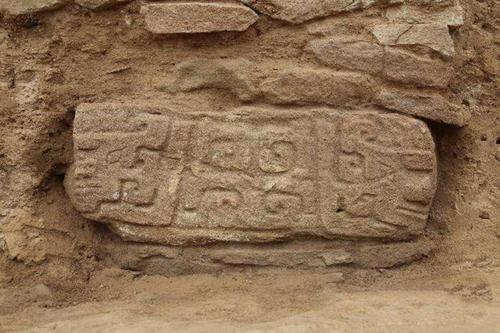

石雕

皇城台大台基南护墙处最为重要的发现是70余件精美石雕,石雕多数出土于墙体的倒塌石块内,部分还镶嵌在南护墙墙面上。绝大多数为雕刻于石块一面的单面雕刻,少量为双面,以减地浮雕为主,还有少量阴刻、圆雕。石雕的雕刻内容大致可分为“神面”、人面、“神兽”、动物和符号五类,其中“神面”石雕体量较大,雕刻最为传神。单面浮雕多为对称式构图,最大者长度超过2.6米。圆雕为椭圆形柱体,立于夹道正中的地面之上,高度近1米,两面雕刻相同的神面。系列测年数据显示,这批石雕的年代应不晚于公元前2000年左右,为皇城台在石峁城址内的核心地位奠定了极其重要的物质基础,墙面上镶砌石雕的现象应与石峁遗址中发现的“藏玉于墙”和以人头奠基具有相同的精神内涵,体现了石峁先民对皇城台大台基的精神寄托。

发掘意义

地处黄河之畔、农牧交错带的陕西神木石峁遗址,以“中国文明的前夜”入选2012年中国十大考古新发现。是目前国内所见规模最大的龙山时期至夏阶段城址,以公元前2000年的三重石头城墙和玉画双绝的英姿乍露,吸引着考古学家的目光。

石峁遗址为中国文明起源形成的多元性和发展过程提供了全新的研究资料。有国内专家直接用“石破天惊”来形容石峁城址的发现。石峁城址将有助于进一步了解所对应那个时代的社会形态、聚落形态演变、人地关系及遗址的功能。

石峁城址还为石峁玉器的年代、文化性质等问题的研究提供了科学背景,更对进一步了解早期的历史文明格局具有重要意义。它的发现可能会改变人们对中国史前格局的认识。

2012年10月,经中国考古学会、国家文物局、陕西省文物局、中国社科院考古研究所、国家博物馆等40余位考古专家,对神木市石峁遗址发掘现场联合考察认为,石峁遗址是已发现的中国史前时期规模最大城址,对于进一步探索中华文明起源等具有重要意义,同时这一遗址规模宏大的石砌城墙与以往发现的数量庞大的石峁玉器,显示出石峁遗址在北方文化圈中的核心地位。

经过大量考古调查、勘探和部分发掘,考古队在遗址中发现了保存相当完整、基本可以闭合的石砌城墙及城门、角楼和疑似“马面”等附属设施。通过分析调查,专家初步认定石峁城址应当始建于龙山中期,延续至龙山晚期至二里头早期阶段,无疑是黄河中游地区龙山晚期至夏代早期之间的一个超大型中心聚落,是黄河腹地二里头遗址之外一个重要遗址。

保护工作

石峁遗址发现于上世纪70年代,因数千件流散的玉器而闻名。由于遗址的范围大,遗址范围内的修路、取土等建设活动,甚至对遗址的滥挖、盗掘等仍时有发生,遗址的保护形势急迫。鉴于遗址的重要性和考古工作的长期性,与会学者纷纷呼吁,应在当地尽快设立石峁遗址保护管理机构,加强对遗址的日常监管和看护。同时,尽快制定保护措施和遗址的保护规划。

通过加强宣传,增强当地居民文物保护意识,避免遗址进一步遭到破坏。加大对保护力度,特别是加大打击盗掘的力度。保护好遗址是后续所有工作得以开展的前提和基础。神木的经济高速发展,文化如何同经济发展相协调,如何保护展示,这是政府应当慎重并着手考虑的。专家希望,石峁遗址的发掘能纳入到当地文化建设的体系,通过对该遗址的发掘、保护、展示,尝试通过文化遗产保护工作促进当地文化、经济的协调发展。陕西省文物局刘云辉副局长表示,将会继续大力支持做好石峁遗址的文物考古及遗址保护工作,推动石峁遗址的研究走向深入。

石峁或是黄帝的都城

黄帝活动在石峁所在的陕北黄土高原是史有明言的,那就是《史记》、《汉书》有关黄帝的陵墓在距石峁不远的陕北子长一带的记载。《史记•五帝本纪》称:“黄帝崩,葬桥山”,《索隐》引《地理志》说:“桥山在上郡阳周县”。查《汉书•地理志》,其上郡阳周县下确实记有“桥山在南,有黄帝冢”的字样,阳周即今陕北子长县,当今陕西黄陵县以北偏东三四百里的地方。除此之外,《汉书•地理志》上郡肤施县下还记载其地“有黄帝祠四所”,肤施即今陕西榆林,在子长县北,毗邻石峁所在的神木市高家堡。既然石峁附近的榆林、子长一带有黄帝的冢墓,还有人们祭祀黄帝的祠堂,则黄帝生前和他的部族在此一带活动是无可否认的。

同时,依据《潜夫论•志氏姓》、《列子》、《山海经》《大荒西经》、《左传•成公十三年》、《国语•晋语四》、《国语•齐语》等典籍分析,认为不仅黄帝后裔白狄在陕北地区活动,黄帝部族的直接后裔周人的也都在陕北活动。

最后,沈长云教授再次强调,根据考古专家发现石峁古城的年代为龙山晚期至夏代早期阶段,正与黄帝活动的时间大体相当,由此更能确定石峁古城为黄帝部族所居。