无衣·千古韩非

2017-11-18 青野龙吟

周朝上下800年,是中国古代二十五个朝代中历史最长的一个,期间涌现了无数可歌可泣的英雄人物和故事,思想文化达到了历史上最为辉煌的鼎盛时期,周文王周武王姜太公周公召公;齐桓公宋襄公晋文公秦穆公楚庄王;管子老子孔子孟子荀子墨子鬼谷子;孙子孙膑李牧廉颇白起王翦;战国末期随着战国七雄的不断兼并争霸,最为强大的秦国成了周朝的终结者,秦朝结束了自春秋战国以来五百年来诸侯分裂割据的局面,成为中国历史上第一个多民族共融的中央集权制国家,从此中国历史进入了中央到地方的统一政府的大一统国家时代。伟大转折时期必然有伟大人物的出现,千古一帝秦始皇如何奋六世之余烈扫灭六合,实现大统一的?伟大的成就必然有伟大的思想理论作指导,因此不得不说秦始皇的导师:一位生长在韩国的旷世奇才,诸子百家的终结者,法家集大成者:韩非!

苏代,战国时期谋略家(纵横家,苏秦的弟弟)。 战国时期,韩襄王十二年,韩国太子婴去世,公子咎和公子虮虱争作太子。 当时,公子虮虱在楚国作人质。谋略家苏代帮助公子咎作了太子,

公子虮虱无奈滞留楚国抑郁而终,寄希望他的儿子韩非将来回到了自己的祖国韩国效力。

韩非是一个怎样的人呢?他成长在一个怎样的时代背景下?从小口吃却成了时代英雄秦始皇的导师,故事要从周朝强盛转衰和秦国崛起谈起。

时迈其邦,昊天其子之,实右序有周。薄言震之,莫不震叠。怀柔百神,及河乔岳。允王维后,明昭有周,式序在位。载戢干戈,载橐弓矢。我求懿德,肆于时夏,允王保之。

周武王的宫殿

牧野之战武王灭商,天下初定,万邦臣服,为纪念武王的丰功伟业,召公循夏商开国惯例创作“八俏”乐舞,以昭告天地先祖以及万民。随后武王代天巡狩各诸侯国,树立新朝的威信。这是一首气势豪迈盛大的赞美周武王伟大功绩的诗歌,并勉励后嗣子孙。他要保持周王的威严美德,偃武修文,开创一个全新的华夏时代,周朝施行分封制,周王为“天下共主”,一个千古王朝屹立于周原大地。

武王丹书受戒

每个朝代的开国君主一般都会保持清醒的头脑,吸取历史教训,制定相应国策,周武王也不列外,巡视回来,立即召见文武大臣,询问治国之道

武王问他们说:“大家有什么保证国家昌盛、子孙久长的好办法没有?”各位官员都说自己不清楚。武王又去咨询姜太公,说:“过去黄帝、颛顼那些贤君的治国之道,不知道还能在哪里看到?”姜太公说:“这些都写在丹书之上,大王想听,先做斋戒吧。”

武王斋戒了三天,穿戴得整整齐齐,太公也穿戴得整整齐齐,捧着丹书来到王殿,站在屏风边上,武王从堂上走下来,站在南边。太公说:“先王的规矩不得面朝北方。”武王便从西南方绕到东边站好,姜太公站在西边,宣读丹书。大意是:要诚敬,不要懒惰;要追求正义,不要追求私欲;任何事情,不自强就会失败,不诚敬就不能久长。读完之后,太公又发挥说:这些就是保证国家昌盛、子孙久长的治国大道。我听说,用正当的手段取得政权,又以仁义来维持政权,这样的政权可以百世不衰;用不正当

的手段取得政权,而以仁义来维持政权,这样的政权可以保持十代之久;以不正当的手段取得政权,当权之后又不讲仁义道德,这样的政权马上就会垮掉。

武王听了这些话,感到十分震恐。回到宫里,便写了很多自戒自勉的铭文(户牖置铭)。以提示自己不要忘记上天的旨意和太公的教诲。

姜太公关于百世、十世和当世的政权模式,曾经是指导历代封建王朝的政治理论基础。尤其是“以不仁得之,以仁守之,其量十世”这一说法,曾经被很多帝王和论臣所引据。因为历代王朝的更换,很多都是通过非正当手段取得政权,所以他们取得政权之后,必须从历史上找出为自己辩护的理论,而姜太公的这些话,正好符合他们的需要。

周平王东迁

公元前771年,周幽王在尹球,虢石父等一帮佞臣劝说下,把太后(申侯之女)打入冷宫,太子宜臼废为庶民,其外公申侯开门揖盗引狼入室,联合犬戎攻入西周境内,占领周都城宗周丰镐二京,犬戎兵大肆烧杀抢掠,杀死周幽王,象征华夏最高权力和地位的“九鼎”宝器也被犬戎掠往草原,强盛约三百年的西周覆灭。周平王迁都洛阳,史称“东周”。周孝王时,秦非子因养马有功被周孝王封为附庸,秦襄公派兵护送周平王东迁,被封为诸侯,周天子赐给秦人的封地就是一块空头支票,那就是被犬戎占领的甘肃陕西一代,需要秦人用鲜血和生命去取得。

秦襄公赢开护送周平王安全到达洛邑后告辞回国,平王曰:“今歧丰之地,半被犬戎侵据,卿若能驱逐犬戎,此地尽以赐卿,少酬扈从之劳。永作西藩,岂不美哉?”秦襄公槽首受命而归。即整顿戎马,为灭戎之计。不及三年,杀得犬戎七零八落,其大将丰丁满也速等,俱死于战阵,戎主远遁西荒。岐丰一片,尽为秦有,辟地千里,遂成大国。平王何曾想到,五百年以后,秦国正是凭借这块他随意赏封的祖宗开国之地终结了周朝。髯翁有诗云:文武当年发迹乡,如何轻弃畀秦邦?岐丰形胜如依旧,安得秦强号始皇!

秦军出征

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

《国风·秦风·无衣》是《诗经》中的一首诗,其实是秦国的一首军歌。这是一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神,其独具矫健而爽朗的风格正是秦人爱国主义精神的反映。全诗共三章,采用了重章叠唱的形式,叙说着将士们在大敌当前、兵临城下之际,他们以大局为重,与周王室保持一致,一听“王于兴师”,磨刀擦枪、舞戈挥戟,奔赴前线共同杀敌的英雄主义气概。此诗也侧面反映了秦军轻生团结尚武的精神。

为了这一块土地,秦国几任君主战死于犬戎之手。到了秦穆公时期,秦国崛起为大国,大破西戎,史载:“益国十二,开地千里,遂霸西戎!”

自从周平王东迁洛邑后,中国历史进入了春秋战国时代:王室逐渐衰微,诸侯崛起,在中国历史上,春秋战国是思想和文化最为辉煌灿烂、群星闪烁的时代。这一时期出现了诸子百家彼此诘难,相互争鸣的盛况空前的学术局面,尤其在稷下学宫讲学争鸣达到巅峰。

这天,风和日丽,教室里面一片肃静,大师荀况,在讲他的“王霸”学说:“国者,天下之制利用也;人主者,天下之利势也。得道以持之,则大安也,大荣也,积美之源也。不得道以持之,则大危也,大累也,有之不如无之,及其綦也,索为匹夫不可得也,齐湣、宋献是也。故人主,天下之利势也,然而不能自安也,安之者必将道也。”

“故用国者,义立而王,信立而霸,权谋立而亡。三者,明主之所谨择也,仁人之所务白也。”

下面有两位青年学子,正在聚精会神地听课,一位叫李斯,后来做了秦国的丞相,一位是韩非,成了秦始皇的导师。韩非虽然口吃,但勤奋好学,难能可贵的是,特别喜欢思考问题和总结历史经验,李斯和韩非是荀子最喜欢和最得意的弟子,讲完课后,荀子问李斯,你将来的志向是什么?李斯答“希望能辅佐一位帝王成就大业”,再问韩非的志向,韩非说“弟子希望跟老师一样,著书立说,集百家之经验,创建一套完善而行之有效的"王者之道”,荀子捻须颔首道“青,出于蓝而胜于蓝,你们将来都比我有出息。”

下课后兴奋异常的李斯找到韩非,问到“韩君将来有志于何国?”韩非说“希望能够辅佐韩王强盛韩国,你呢?”,李斯答:“当今天下争霸,愈演愈烈,大国之中,秦国最为强大,听说秦国用人海纳百川,不拘一格,只要你有才能就会受到重用,我想去秦国找找机会。”

后来,韩非在韩国定居后,勤奋读书,对诸子百家思想,从实践功用方面一一辨析优劣,深入整理思考,特别是法家学说,他认为就当前的历史形势最为切合,因为法家主张依法治国,富国强兵。凡是按照法家的理论进行了改革的国家,都逐步强大了起来,就是明证。因此,韩非在实用主义思想指导下,对于夏商周以来法家人物的思想和实践经验加以综合整理总结,把“法术势”集于一身,形成了自己的一套比较完整的富国强兵的法制学说和“王者之道”

法家是战国时期平民的政治代言人,在政治上可谓是“独步天下”。强调“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。 法家思想作为一种主要派系,他们提出了至今仍然影响深远的以法治国的主张和观念,这就足以见得他们对法制的高度重视,以及把法律视为一种有利于社会统治的强制性工具,这些体现法制建设的思想,一直被沿用至今,成为中央集权者稳定社会动荡的主要统治手段。当代中国法律的诞生就是受到法家思想的影响,法家思想对于一个国家的政治、文化、道德方面的约束还是很强的,对现代法制的影响也很深远。

在韩非的著作中大多是带有浓厚实用主义、功利色彩的权术阐释,对后世产生了重要的影响。主张建立统一的中央集权的封建专制国家,韩非子的“法”、“术”、“势”相结合的政治思想,是封建专制主义思想的重要内容。韩非还继承了荀子关于封建专制的一些思想,并进一步理论化和系统化,从而成为封建专制主义思想的倡导者。

韩非,深爱着自己的祖国,总是梦寐以求地希望将自己的“王者之道”用于韩国改革自强中,因此屡次上书韩王,希望改变当时治国不务法制、养非所用、用非所养的情况,但其主张始终得不到采纳,韩非分析当前的局势,韩国是七雄中最为弱小的一方,又处在强秦的最前面,从秦昭襄王嬴稷开始就有扫灭六合统一中国的志向,韩王为了不至于被秦国所灭政治上只能投靠秦国,经常割地给秦国,苟且偷安,每想到此处,韩非就深为忧虑和悲凉,再想想自己的身世和父亲的遗愿(公子虮虱无奈滞留楚国抑郁而终,寄希望他的儿子韩非将来回到了自己的祖国韩国效力),愁肠百结,孤愤难以名状。

回到家里,心情郁闷,只好借酒消愁,他的阿如非常理解他报国无门的心情,劝说“男儿志在四方,既然韩王不见用,何不去他国找找机会?”听到这些,韩非更加惆怅。可是一生的理想抱负就这样埋没也不甘心,于是回到书房奋笔疾书,写下了著名的《孤愤》 《五蠹》 《内外储》《二柄》《说难》。

韩桓惠王

韩国(公元前403——公元前230)周朝的诸侯国之一,是战国七雄之一,与魏国、赵国合称三晋,国君为姬姓韩氏,是晋国大夫韩武子(晋武公叔父)的后代。公元前453年,晋国的韩、赵、魏三家大夫灭智伯荀瑶,瓜分晋地,是为晋阳之战。公元前403年,韩、赵、魏三家大夫得到周威烈王的承认,正式位列于诸侯,韩国建立,建都于阳翟(今河南禹县)。公元前375年,韩哀侯灭郑国,迁都新郑(今河南郑州)。前325年魏惠王与韩宣惠王(韩威侯)在巫沙会面,并尊为王。

韩国国势最强是韩昭侯在位时。他用法家的申不害为相,内政修明,韩国成小康之治。由于地处中原,韩国被魏国、齐国、楚国和秦国包围, 所以完全没有发展的空间,国土也是七国之中最小的一个,使韩国成为山东六国中第一个被秦所灭的诸侯国,于前230年覆亡,所在地设置颍川郡。

长夜漫漫,年轻的秦王嬴政雄才大略,聪明睿智,有吞并六国,一统江山之志,他博览群书,跟李斯谈论治国之道,意犹未尽,说道天下圣人之书寡人读遍,未曾见到让寡人为之震撼为之折服的理论学说,你见多识广,可知当世有没有这样的人存在?李斯于是想到了他的老同学韩非,第二天派人去韩国搜集韩非所有著述,尽皆囊括而来,呈送秦王。

韩非子的文章构思精巧,描写大胆,语言幽默,于平实中见奇妙,具有耐人寻味、警策世人的艺术风格。韩非的《孤愤》 《五蠹》 《说难》 《说林》 《二柄》 《从内储》 《难势》等字里行间,叹世事之难,人生之难,阅尽天下,万千感怀。

深深震撼嬴政者,是李斯带回来的《韩非子》

最令嬴政感奋不能自已者,还是韩非的《孤愤》篇。

那一夜,嬴政不能安眠,老酒一爵爵地饮,浑然不知其味。

五更鸡鸣,嬴政长吁一声:“嗟乎!得见此人与之游,死不恨矣!”

韩王安(亡国之君)

不久,秦国派兵攻打韩国为名强索韩非。韩王安是公元前238年继位的,此时的韩国已是七国中最弱小的国家。韩王不得不起用韩非,并派他出使秦国。

于是任命韩非出使秦国。领命后,韩非带着十分矛盾的心情回到家里,一方面他知道

如今的秦国实践正是他的理想夙愿,其势已如澎湃的江海势不可挡,一方面他深爱着自己的祖国,不忍心就这样覆亡,于是强忍着悲痛写下了《存韩》:

“韩事秦三十余年,出则为扞蔽,入则为席荐。秦特出锐师取地而韩随之,怨悬于天下,功归于强秦。且夫韩入贡职,与郡县无异也。今臣窃闻贵臣之计,举兵将伐韩。夫赵氏聚士卒,养从徒,欲赘天下之兵,明秦不弱,则诸候必灭宗庙,欲西面行其意,非一日之计也。今释赵之患,而坏内臣之韩,则天下明赵氏之计矣,,,”

韩非忍痛再三读罢,借酒浇愁,含泪击缶而歌 :“日昃之离,鼓缶而歌,大耄之嗟,风萧水寒,壮士西征,难料始终”

第二天一早带上写好的劝谏书,怀着无比矛盾和眷恋的心情踏上了西去的路程。

在去秦国的路上,韩非回忆了西周的强盛和如今衰弱为一个无足轻重的国中国的东周,不觉的一路叹息。

经过春秋时期旷日持久的争霸战争,周王朝境内的诸侯国数量大大减少,周王室名义上为天下共主,实际上已形同灭亡,诸侯国互相攻伐,战争不断。 三家分晋后,赵国、魏国、韩国跻身强国之列,又有田氏代齐,战国七雄的格局正式形成。

韩非又想到自己现在西去几乎不可能完成的重任,感叹时代变化太快,秦国从一个被人欺负的西部边陲小国,成长为当今世界最为强大的国家,一个国家的强大离不开明君能臣,秦国也如此。秦国成长的历史片段在他的脑海里不停地翻腾:开国鼻祖秦非子,秦国第一位正是国君秦襄王赢开,春秋五霸之一秦穆公嬴任好,重用法家商鞅变法强国的秦孝公嬴渠梁,秦国第一个公开称王的秦惠文王嬴驷,自立称帝的秦昭襄王嬴稷,的这些国君的作为,奠定了秦统一战争的胜利基础。

那么他要面见的这位年轻的秦王是怎样的一个人呢?能否劝说他把韩国保存下来吗?

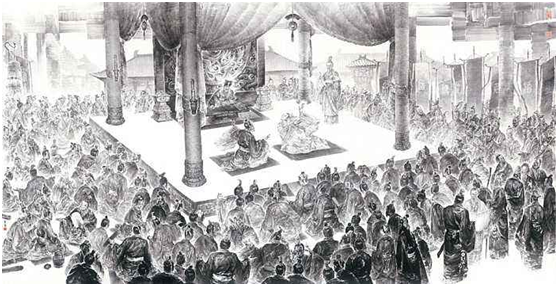

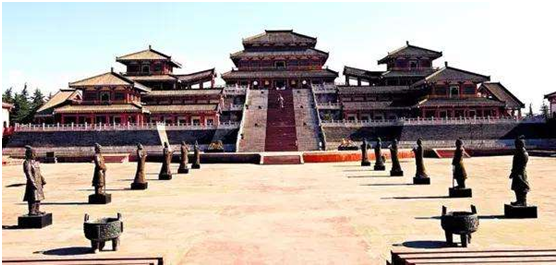

咸阳宫

经过一路颠簸韩非终于来到了秦国的王宫,咸阳宫就在眼前出现了:一个规模宏大的宫殿展现眼前,简直就如同来到了天庭一般,韩非完全被震撼了,韩非想,这大概是当今世界最为壮观的宫殿。

走近后,远远看到,大殿之外威风凛凛站立两旁的战士,令人肃然起敬。

进入大殿后,文武大臣长长的分列两排,穿戴严整,一股雄浑的气势滚滚而来。

侧目观望,有几个熟悉的面孔,同学李斯,尉缭,主张连横的顿若,出生微贱在大梁做过盗贼提出过破合纵主张的姚贾,勇冠三军的善战之将王翦,蒙骜蒙武,一个一个沉着冷静。

韩非抬头望正中看去,一位年轻的国君端坐正中,心想此人必是秦王嬴政,韩非赶紧驱步向前,鞠躬施礼。嬴政一摆手“韩先生平身,先生的书寡人看了多遍,荡气回肠,一扫寡人胸中犹豫之气,冒昧派兵请您来是为当面请教”,一个洪亮的声音,在大殿里久久回响,韩非定睛细看,年轻秦王嬴政,目光炯炯,气魄宏大,英气逼人,13岁登基,22岁亲政,现在不过26-27岁,却有扫灭天下之志向,感觉嬴政正是自己一生理想抱负实践的最佳人选。

韩非完全相信,在不久的将来,统一天下的非此人莫属!

那么韩国就在秦国最近处,第一个将被灭亡,想到此处,心中涌起一股悲凉。于是提出弱秦存韩的主张说给嬴政,并把《存韩》给了嬴政,希望他能保存韩国。秦王说“此事不急,先生一路风尘,请先到驿馆休息,晚上再请教先生。”,但告诉韩非说,“秦国志在扫灭六合,是先祖的遗愿,统一后的秦国会按照先生的主张制定国策,完成先生您的宏大夙愿。”韩非悻悻而回。

晚饭后,秦王命李斯把韩非请到宫中,李斯暗中叮嘱韩非,再不要提存韩的事情,韩非心事重重,默不作声,跟着李斯来到宫中,秦王详细询问了韩非的王者之道,韩非慷慨陈词,系统总结了秦国历史上错过的几次大的完全可以扫灭诸侯的机遇,然后从法术势三个层面讲了如何变法改革图强,如何依法治国,如何管理国家臣民,如何树立国君权威,最后总结说“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。”,要使山江山永固,必须建立统一的中央集权的专制国家。滔滔一席话,听得秦王嬴政热血沸腾,起身再拜。

趁此机会,韩非又陈述了存韩的理由,嬴政正浸沉在梦幻般的帝王乡里,随口说道“韩国早晚要灭的,寡人一统天下,再不想错失机会,先生早些休息去吧。”

韩非把自己一生的理想抱负说与秦王,他知道,天下统一,就在眼前,势不可挡,如今天下唯有秦王嬴政才能完成这个宏图大愿,让他略感欣慰,可是一想到自己的祖国就要灭亡了,又痛上心头,真是百感交集,惆怅难述。

韩非被韩王派遣出使秦国,经过几天的交谈,秦王很喜欢韩非,但还没有决定是否留用。但拥有治国大道又文采斐然的韩非为秦王嬴政所赏识。这引起了李斯的妒忌,李斯在秦王面前诬陷韩非,说他是韩国宗室,效忠韩国,对秦国必有二心,因此韩非最终没有等到秦王的信任。

李斯深知这位老同学的才能远在自己之上,而且自己一直觊觎相位,如今来了韩非,凭借韩非的才能,迟早要得到秦王的重用,那他李斯不就变成多余了么。如果韩非久在秦王身边,必受重用,自己就会被秦王冷落,天下统一后,韩非必然居功厥伟,位列丞相,想到这里,李斯不免心惊肉跳,如何让秦王远离韩非呢,只有找机会杀掉韩非,方绝后患,李斯再三考虑后,制定了一个冠冕堂皇的计策。

由于李斯提出灭六国一统天下的通天大计,而首要目标就是韩国,但作为韩国公子的韩非与李斯政见相左(韩非主张存韩灭赵),妨碍秦国统一大计,于是李斯就向秦王上疏辩驳。韩非与李斯之政见相左。韩非欲存韩,李斯欲灭韩。因为韩非子和李斯曾经是同窗,李斯深知韩非辩才了得,担心嬴政被韩非计谋所蒙蔽,故上疏嬴政,陈述其中利害。 他说:“韩非前来,未必不是认为他能够让韩留存,是重韩之利益而来。他的辩论辞藻,掩饰诈谋,是想从秦国取利,窥伺着让陛下做出对韩有利的事。”

秦王政架不住李斯的思想攻势,糊里糊涂地下令把韩非下到大狱里去。

韩非故乡的春天

狱中的韩非,想起了很多往事,死在楚国的父王,年迈的母亲,梦中的阿如,读书著述时的快乐,桃花盛开季节的可爱的故乡,,,如今身负存韩的重任,非但没有完成,反而可能把性命丢在此地,不觉有些后悔自己当初的冲动,可是当时的情景,一边是大军压境,一边是韩王的哀求,他有选择吗?

又想到跟秦王虽然见面不多,但相谈甚欢,相见恨晚,由他去完成自己的遗愿也死而无憾了,因此又想到老子的生死观,心情渐渐平静了下来。

韩非这次入狱正是同学李斯诬陷所致,而李斯正好是负责刑狱的官员!在李斯的关照下,韩非想上书秦王嬴政,被拒绝,韩非的申诉状递不上去,秦王每天听到的汇报都是韩非辱骂秦王、一心回国。终于有一天,嬴政失去了耐心,默许了李斯的请示:处死韩非!韩非瞧见李斯送来的毒酒,一霎时全明白了。他知道回到韩国已经渺无希望了,临终前他对李斯说:“大丈夫生亦何欢,死亦何惧,世事有道,命运无常;乍死乍生,一存一亡。请你好自为之吧,不要落得同我一般下场”,然后端起毒酒一饮而尽。韩非刚死,秦王的使者就赶到了。原来秦王政发觉李斯动机不纯,也后悔下令处死韩非,派人前来阻拦,可是已经来不及了,听说韩非已死,未来的秦皇不胜唏嘘。李斯表面上做出很惋惜很为难的样子,内心里发出一连串冷笑。他万万没有想到,二十五年以后,韩非对他的预言一语成谶。

一代英才,眼光超越时代的大思想家,中央集权专制国家的创立者,战国时代一颗最耀眼的明星,还未来得及在未来大一统的秦朝施展抱负,就这样陨落了。李斯 因为此事损了阴德,后来也得到了报应,被奸臣赵高假借谋反的罪名腰斩,夷三族,这是后话。

韩非子深爱自己祖国韩国,但他的政治主张并不被两代韩王所重视,而秦王

嬴政却为了得到韩非出兵攻打韩国。李斯因嫉妒韩非的才能,将韩非害死在秦国。

但是,韩非的法家思想却为秦王嬴政所重用,帮助秦国富国强兵,最终统一六国。

韩非子的思想深邃又超前,对后世影响深远,是毛主席最佩服的中国古代思想家。

毛主席曾说过:“中国古代有作为的政治家,基本都是法家。”

历代评价

司马迁指韩非子好‘刑名法术’且归本于‘黄老之学’,司马迁在《史记》评曰:“韩子引绳墨,切事情,明是非,其极惨礉少恩。”

《太史公自序》:“韩非揣事情,循势理。”秦始皇见《孤愤》、《五蠹》之书,曰:“嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!”

扬子《法言》曰:或问:“韩非作《说难》之书而卒死乎说难,敢问何反也?”曰:“《说难》盖其所以死乎!”曰:“何 也?”“君子以礼动,以义止,合则进,否则退,确乎不忧其不合也。夫说人而忧其不合,则亦无所不至矣。”或 曰:“非忧说之不合,非邪?”曰:“说不由道,忧也。由道而不合,非忧也。”

司马光在《资治通鉴》评曰:“臣闻君子亲其亲以及人之亲,爱其国以及人之国,是以功大名美而享有百福也。今非为秦画谋,而首欲覆其宗国,以售其言,罪固不容于死矣,乌足愍哉!”

司马贞:“刑名有术,说难极知。悲彼周防,终亡李斯。”

毛泽东在读《史记·老子韩非列传》时批注道:韩非子师从于荀子,战国时期法家的代表人物,他提出的法治、术治、 势治三者合一的封建君王统治术,对后世影响很大。

晚年毛泽东曾和他的侄儿毛远新有过一次关于读书学习的谈话。他说:你说的《韩非子》我年轻时就看过几 遍,其中的 《说难》、《孤愤》、《五蠹》都能背得下来。这个韩非和李斯都是荀况的学生,也都是中国历 史上有名的大法家.

陈启天和常燕生则提出要参考法家理念用以治国。常燕生指出在《法家思想的复兴与中国的起死回生之道》一文的 结 尾他得出结论说:“中国的起死回生之道就是法家 思想的复兴,就是一个新法家思想的出现,对于这个结 论,我可以毫不犹疑的向全国民胞保证”。

梁启超则提出“只有法家的法治主义才能救中国”。

往事越千年,韩非,秦皇,早已离我们远去,可是他们留下的光辉思想和丰功伟业,

彪炳千秋,连同那首古老的“无衣”战歌,将激励着我们为实现伟大民族复兴梦的

中国梦而努力奋斗。韩非虽死,精神永存,他的法治精神,将在当代得到新生。