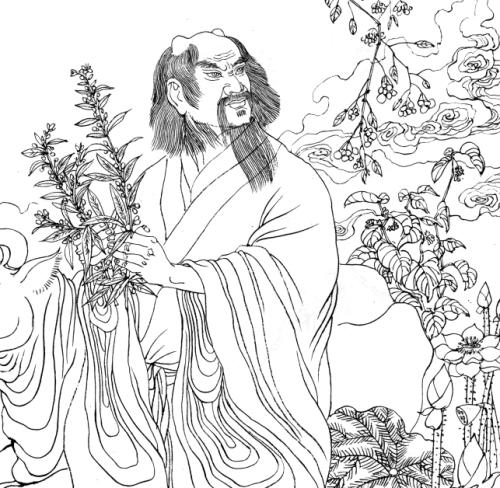

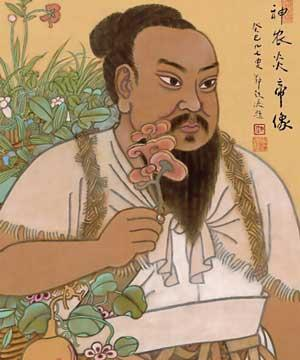

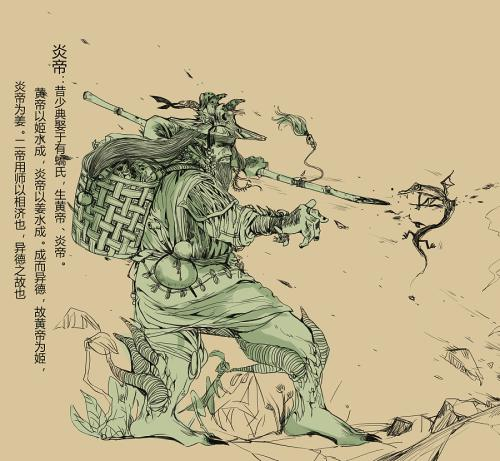

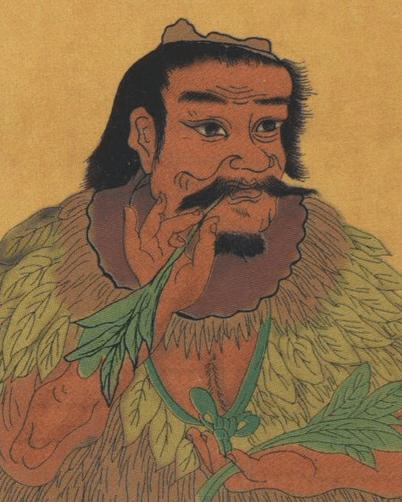

炎帝神农

2018-06-05 青野龙吟

炎帝,是中国上古时期姜姓部落的首领尊称,号神农氏,又号魁隗氏、连山氏、列山氏,别号朱襄(尚有争议,也有说朱襄氏部落曾有三代首领尊号炎帝 )。传说姜姓部落的首领由于懂得用火而得到王位,所以称为炎帝。从神农起姜姓部落共有九代炎帝,神农生帝魁,魁生帝承,承生帝明,明生帝直,直生帝氂,氂生帝哀,哀生帝克,克生帝榆罔,传位五百三十年。

炎帝所处时代为新石器时代,炎帝故里目前有六地之争,分别是:陕西宝鸡、湖南会同县连山、湖南株洲炎陵县、湖北的随州、山西高平、河南柘城。炎帝部落的活动范围在黄河中下游,在姜水(一说是今宝鸡市渭滨区的清姜河,一说是今宝鸡市岐山县的岐水。)一带时部落开始兴盛,最初定都在陈地,后来又将都城迁移到曲阜。

相传炎帝牛首人身,他亲尝百草,发展用草药治病;他发明刀耕火种创造了两种翻土农具,教民垦荒种植粮食作物;他还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。

传说炎帝部落后来和黄帝部落结盟,共同击败了蚩尤。华人(不仅汉族)自称炎黄子孙,将炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族人文初祖,成为中华民族团结、奋斗的精神动力。炎帝被道教尊为神农大帝,也称五榖神农大帝。

《国语·晋语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水(陕西武功漆水河)成,炎帝以姜水(陕西宝鸡清姜河)成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。二帝用师以相济也,异德之故也。”这是中国历史最早记载炎帝、黄帝诞生地的史料。后来,两个部落争夺领地,展开阪泉之战,黄帝打败了炎帝,两个部落渐渐融合成华夏族(汉族),华夏族在汉朝以后称为汉人,唐朝以后又称为唐人,但是一直没有弃用华夏族称谓。炎帝和黄帝也是中国文化、技术的始祖,传说他们以及他们的臣子、后代创造了上古几乎所有重要的发明。母为有娇氏女,名曰女登,是少典的正妃。生炎帝。长于姜水,故有“姜”姓之称。

炎帝部落作为早期华夏族的主干,在其从弱到强,从小到大的发展过程中,其迁移和活动空间也必然是从点到面不断扩展扩大的,已有多处地方留下有关炎帝生平、发祥地及其活动区域的传说与历史遗迹。其中有陕西、湖北、湖南、山西、甘肃、山东、河南、河北等地。就发祥地的说法而言:影响较大的有陕西宝鸡说、湖南九嶷山说、湖北随州说,,“黔中”(黔中即今湖南沅陵西,包括今会同)说。其中应以“宝鸡说”较为确信。

其中,陕西宝鸡的炎帝,是以粟作农业为主,因此他是北方粟作农业的代表和北方农业文明的奠基人,可称为“北方炎帝”。由于炎帝时代没有文字,更谈不上史籍记载了。于是,中国各地农耕文明的奠基人。只有北方的炎帝依据传说而名垂千古;由于各种各历史原因,南方炎帝”(南方的农业奠基人)则因为华夏早期以北方为中心的文化传播途径所限,其影响范围和知名度相对于“北方炎帝”应该是相对较少。

炎帝在南方肯定是存在的,而且其对华夏农耕文明的贡献绝对不亚于北方炎帝”,因为湖南发现了早于炎帝数千年距今1.2万年的人工栽培的稻谷。根据史籍记载和2009年5月一些专家在湖南会同的考察,可以初步断定,湖南民俗学者阳国胜提出的“炎帝故里会同说”是有一定根据的,湖南会同就是“南方炎帝”发祥地。《晋书》卷92《文苑传·伏滔》说炎帝生于“黔中之地”,炎帝又号“连山氏”。为炎帝出生地提供了史籍上的证据。再根据阳国胜提供的《“炎帝故里会同新说”证据材料》,参以2009年5月一些专家在湖南会同的实地考察,“炎帝故里会同说”的证据则更充分了。

会同境内也有常羊山,它既是炎帝的出生地,也是炎帝的居住地,更是炎帝尝百草、获嘉谷之地。炎帝所尝“断肠草”,据阳国胜说,该草“据《本草纲目》记载即"钩吻",钩吻只适宜生长在长江以南部分地区。”阳国胜还根据自己对古籍和古地名的研究和考证,认为连山就是今会同的连山;炎帝所出生的华阳之常羊山,其“华阳”指巴蜀地区(会同在其地望内),“常羊山”则指会同连山境内的常羊山。与连山一山之隔的马鞍乡境内有“神农山”“神农庙”。相传炎帝发明了“茶饮”,连山至今还完整地保存一个“茶亭庵”(遗迹在北方炎帝故里似未见到,会同保存的“茶亭庵”正好说明了炎帝在南方的特色)。炎帝“日中为市”的传说广为流传,会同连山地区称“日中为市”为“赶连山”。如此等等,这些都为炎帝研究打开了一条新思路。

为了促使人们有规律地生活,按季节栽培农作物,炎帝神农还立历日,立星辰,分昼夜,定日月,月为三十日,十一月为冬至。炎帝管理部落,治理天下很有方法。他不望其报,不贪天下之财,而天下共富之。智贵于人,天下共尊之。他以德以义,不赏而民勤,不罚而邪正,不忿争而财足,无制令而民从,威厉而不杀,法省而不烦,人民无不敬戴。

炎帝还是中国教育的始祖。他教民使用工具,教民播种五谷,教民医药,教民制陶、绘画,教民弓箭、猎兽、健身,教民制琴、教民音乐、舞蹈,还教民智德。可见,炎帝时期,德、智、体、美得到了全面重视和发展。炎帝对人类的发展作出了巨大的贡献。炎帝精神,首要的是创业精神,奉献精神,敢为人先的创造精神,百折不挠,自强不息的进取精神。炎帝精神使中华后裔在与自然和社会的斗争中,摆脱愚昧和野蛮,追求先进与文明。这种精神使华夏民族获得了高度的团结和统一。

吃草治病并非人类独有。许多动物都有吃药治病的现象,说明早在人成其为人之前,人类的祖先就已经本能地积累了许多草药知识。原始农业兴起后,出于寻找更好的农作物种类的需要,人们在尝食植物的同时会更加注意了解植物的特性,不仅注意有毒没毒、可吃不可吃,更会注意了解不同植物种类、不同部位、不同器官的苦辣酸甜味道,以及寒温特性等,从而结合原有的草药知识形成医药概念,开始了医学探索。也就是说,医药概念是伴随着原始探索驯化植物为农作物的过程中形成的,是一种“无意插柳柳成荫”式的发明。这应该就是神农氏发明医药的历史真相。

在农业发展的早期,主要技术进步表现在驯化野生植物上,经过尝百草和试种,古人们初步确定了适合栽培的几种主要野草,野草种类因地区而不同,收获的种籽除一部分被食用外,人们会选择饱满的籽粒留作种子,这其实就是对野生动植物的驯化过程,使得栽培植物和养殖动物与其野生原种的差异越来越大,而分别成为农作物和家畜。中国人非常重视留种工作,总是千方百计地保护作物种子,甚至有“饿死不吃种子”的说法。这一习俗更加有利于农作物品种的选育工作。可以推测,在神农氏中期,中国就已经基本培育出各主要农作物品种,即五谷。

事实上炎帝是一个神化了的人物,它代表的是远古人类在与大自然的斗争中改造自然集体智慧的集中体现。在今天,“炎帝”和“黄帝”作为中华五千年文明的象征被载入世界文明的史册,中国人也称为“炎黄子孙”。故事新解在神农氏的诸多事迹当中,最为人们称道和熟悉的是制耒耜、种五谷一事,这也正是神农氏之被称为“神农”的原因所在,“神农”一词中的“农”字就完全体现了这一伟大创举。