《关于推进新时代古籍工作的意见》公布:让中华古籍真正“活起来”

2022-05-02 青野龙吟

《关于推进新时代古籍工作的意见》公布:正在穿越时空的古籍

2022-05-02 来源:澎湃新闻

4月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进新时代古籍工作的意见》,其中指出,要完善古籍工作体系、提升古籍工作质量,并通过“挖掘古籍的时代价值”“促进古籍的有效利用”“推进古籍数字化”“做好古籍普及传播”等方式加快古籍资源的转化利用。

澎湃新闻观察,原本冷僻的、被束之高阁的古籍研究及出版领域,正在发生着新的变化,而在大众推广普及层面,古籍也在借助着新技术成就、新的传播手段焕发生机。

何谓古籍工作

何谓古籍工作?全国高等院校古籍整理委员会主任、北京大学教授安平秋将古籍工作划分为三个构成,即古籍的收藏与保护、古籍的整理与研究、古籍的出版与规划。

古籍的收藏与保护工作主要包括古籍的鉴定、存藏和修复,其主要工作集中在图书馆系统,主管部门是文旅部;古籍整理与研究,包含标点、校勘、注释、翻译及在此基础上的深入研究等,参与群体广泛,但系统性的工作集中在高校,属教育部系统;古籍的规划和出版,则是在全国古籍整理出版规划领导小组的统筹协调下,联络全国古籍整理出版单位完成的。这些出版社形成合力,把古籍整理的成果发表出来。

从事这三种工作的古籍人才,都需要掌握扎实的古文献学知识,同时在技能要求上又各有特点。古籍的收藏与保护,需要从业者掌握鉴定技能和修复技艺,古籍整理需要整理者对文本有深入理解和研究,而古籍出版则不仅需要编辑有专业的编校能力,还要懂得项目运作、了解市场,具备经理人的素养。古籍人才的培养,目前也基本是在以上三个圈层内进行的。

古籍保护领域的人才曾一度出现严重匮乏、后继无人的局面,《意见》的出台也反映出近年来相关工作正越来越受到重视。

2007年,文化部建立国家古籍保护中心,2015年成立中国古籍保护协会。此后相继建立了多家国家级修复中心,设立了古籍修复技艺传习所以师带徒,并举办各类培训班,多渠道培养人才。2014年起,国家古籍保护中心与复旦大学、中山大学、中国社科院研究生院、天津师范大学四所高校合作开设古籍保护专业,招收专业硕士,建立学科、编写教材。

古籍整理与出版工作的人才培养则是另外一种情况。

1959年北京大学中文系与中华书局共建古典文献专业至今,全国设立了北大、浙大等5家古典文献方向的本科培养单位,以及80多家研究机构,专门培养古籍阅读与古籍整理人才。国内逐步发展起来的20多家专业古籍出版机构,以及一些非专做古籍出版但也出版有关古籍图书的出版机构。

古籍整理和出版的人才稀缺

目前古籍整理和出版的人才培养基本还是限定在高校及企业内通过日常教学、以老带新、项目实践、短期培训班等形式进行。

传统方式培养的人才确实扎实有效,但也存在辐射人员有限、信息互通不足、周期漫长的问题,不同的环境导致的培训效果也有差别。此外,对于出版企业来说,在经济效益指标考核下,无论采用多有效的培养方式,能投入多少资源到经济产值较低的古籍出版方面都是存疑的,这客观导致了人才培养投入不足、队伍不稳定、人才质量的参差不齐,尤其是高水平人才的稀缺等情况。

古籍人才的培养,投入高、周期长、回报慢,这是其客观特征。古籍人才对专业知识要求高,又要兼具多项技能,还需要大量的实践来打磨。

古籍的出版机构们也多次对古籍人才的匮乏表现出焦虑,凤凰出版社社长倪培翔谈及:“古籍出版周期长、专业性强、收入较低,跟踪出版一部‘大书’,编辑也许会从满头青丝熬到满头皓雪,使不少从事古籍出版的年轻人不耐寂寞,转向他业。留住这些来之不易的宝贵人才,我们必须想办法。”

最新出台的《意见》也指出,要“强化人才队伍建设”。加强古籍存藏保护、整理研究和出版专业机构建设,扩大古籍保护修复人才规模,加强古籍整理研究机构力量,健全少数民族古文字人才传承机制,建设少数民族文字古籍专业人才学术交流平台,加强古籍专业出版队伍建设。完善用人机制,保障古籍工作相关人员工作待遇。强化古籍人才培训,实施古籍人才培训计划,设立全国古籍人才培训库,建设古籍人才培训基地和古籍整理研学一体的培训平台等。

古籍数字化

2020年迄今疫情持续肆掠,网上会议、视频直播已经成为新常态。这种趋势也蔓延到古籍研究和人才培养领域。

澎湃新闻了解到,中华书局在2020年启动了籍合学院项目,据承担项目的中华书局古联公司总经理洪涛介绍,项目主要聚焦于以下几个方面,首先是建设网络培训平台,建立在线课程资源库。目前籍合学院平台规划的课程包含古籍整理及出版经典案例分析、古籍整理及出版专项技能精讲、古籍整理及出版专题知识学习等。与籍合学院项目的合作的教师已达上百位,均为不同类型古籍文献整理工作中成绩卓著的学者,和古籍出版界经验丰富的编辑。

“我们规划的课程目前主要集中在古籍整理和出版领域,未来打算逐步加入古籍数字化的课程,古籍保护领域还未涉足。”洪涛介绍。

“古籍人才的培养有很多触手,目前籍合学院开辟的路径,在不少行业其实已有类似业务,但在古籍整理和出版行业确实是一个新的思路,由于古籍工作的特点,我们处理这些业务没有现成的经验可循,每一步都要摸索前行。此次《意见》中特别强调要设立全国古籍人才培训库,建设古籍人才培训基地和古籍整理研学一体的培训平台,这与我们的工作方向非常一致。”洪涛谈道。

澎湃新闻也注意到,《意见》中指出:“要推进古籍数字化。支持古籍数字化重点单位做强做优,加强古籍数字化资源管理和开放共享。统筹古籍数字化版本资源建设与服务,推进古籍专业数据库开发与利用。积极开展古籍文本结构化、知识体系化、利用智能化的研究和实践,加速推动古籍整理利用转型升级。”

古籍的数据库建设也颇为值得注意,中国国家图书馆介绍,迄止去年世界读书日,“中华古籍资源库”“全国古籍普查登记基本数据库”自2016年正式上线提供服务以来,国家图书馆已陆续发布古籍资源3.3万部(件),超过三分之二的馆藏善本古籍实现了在线阅览。

最近在北京大学举办的首届“北京大学数字人文作品展”中,“中国古代名人迁居地图”、“中国汉代图像信息数据库”、“中国古典诗词分析系统”等纷纷应用于学术研究,给学者们提供了极大的便利。

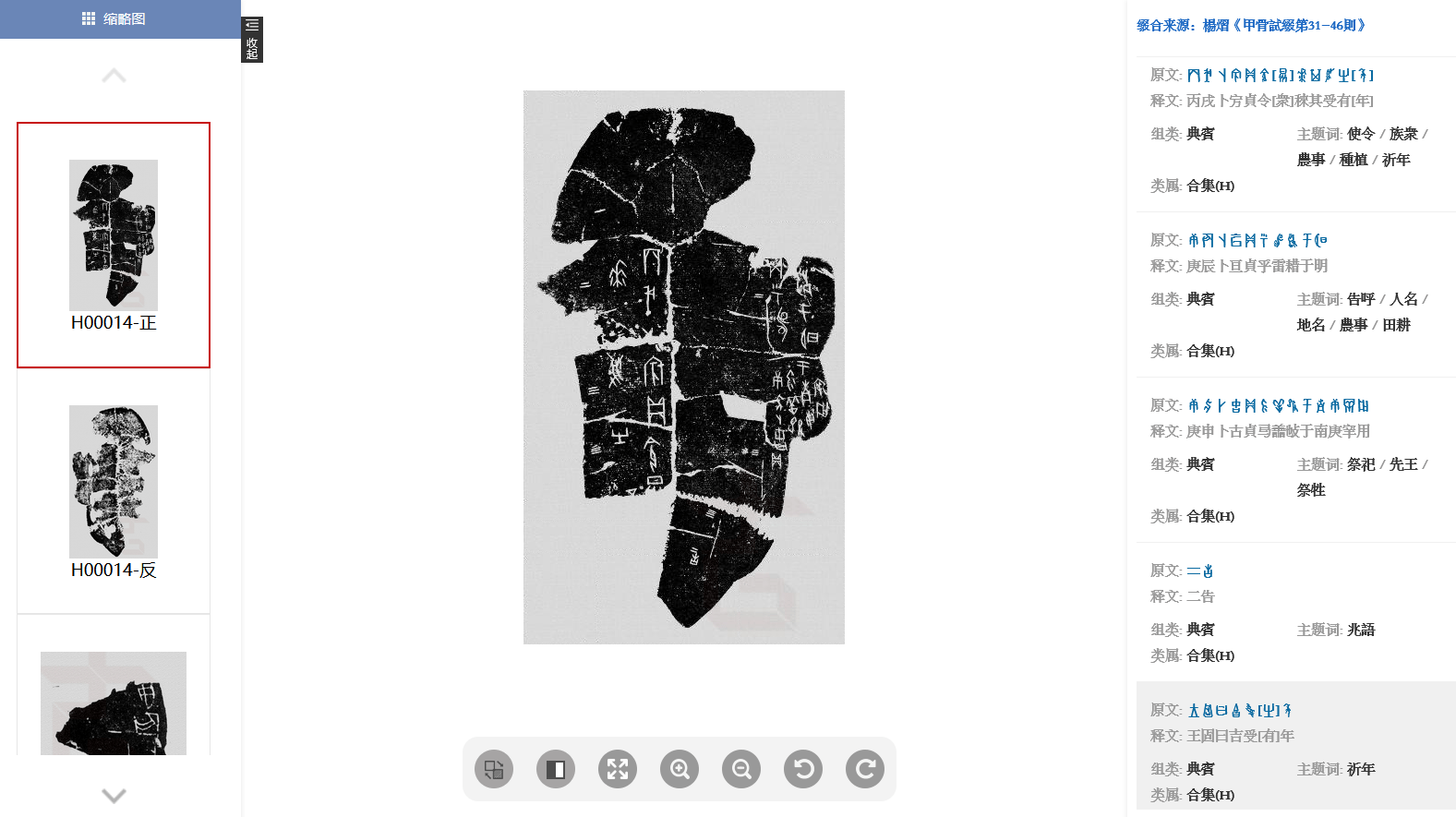

最新上线的数据库也越来越专而精,如中华书局古联公司与浙江师范大学陈年福教授合作开发的“殷墟甲骨文数据库”,收录甲骨59591片,卜辞143856条,每条卜辞均包含摹写与释文两部分,并标注卜辞主题分类、具体来源出处和所属字体组类。

《穿越时空的古籍》:古籍的大众化传播

《意见》也指出,要做好古籍普及传播,加大古籍宣传推广力度,多渠道、多媒介、立体化做好古籍大众化传播。《典籍里的中国》《穿越时空的古籍》等多部文化节目、纪录片均聚焦于古籍。

古籍活化纪录片《穿越时空的古籍》于今年3月上线,不再选择一种厚重的长篇累牍的叙事方式,九集每一集仅十五分钟左右,用中短视频形式在卷帙浩繁中四两拨千斤。

《穿越时空的古籍》每一集选一个主题,如第一集“古籍里的盛宴”,开篇挈领:如果一个现代人穿越到宋代,应该不用担心自己会吃不惯。这一期讲述美食家卢冉从古籍中打捞宋代的食谱,将其复原为包括“蟹酿橙”“素蒸鸭”等300多道看得见、吃得着的宋代美食。将古籍中的美食复活对于美食家们总是有别样的吸引力,从《红楼梦》中那道极尽繁琐的茄鲞开始,在当今物质丰沛的时代,只需一双巧手,古代达官贵人所品尝的美食也能通过解码端上一个普通家庭的饭桌。

在《穿越时空的古籍》接下来的讲述中,服饰史学者陈诗宇通过古籍考证古代服饰,将平面的考古资料还原成立体造型。此外,用画笔勾勒出《山海经》神兽的撒旦君、以古籍字体为母版设计4万多个艺术字的应永会、在《牡丹亭》中寻找艺术灵感的张渔,他们的故事也在纪录片中一一呈现。

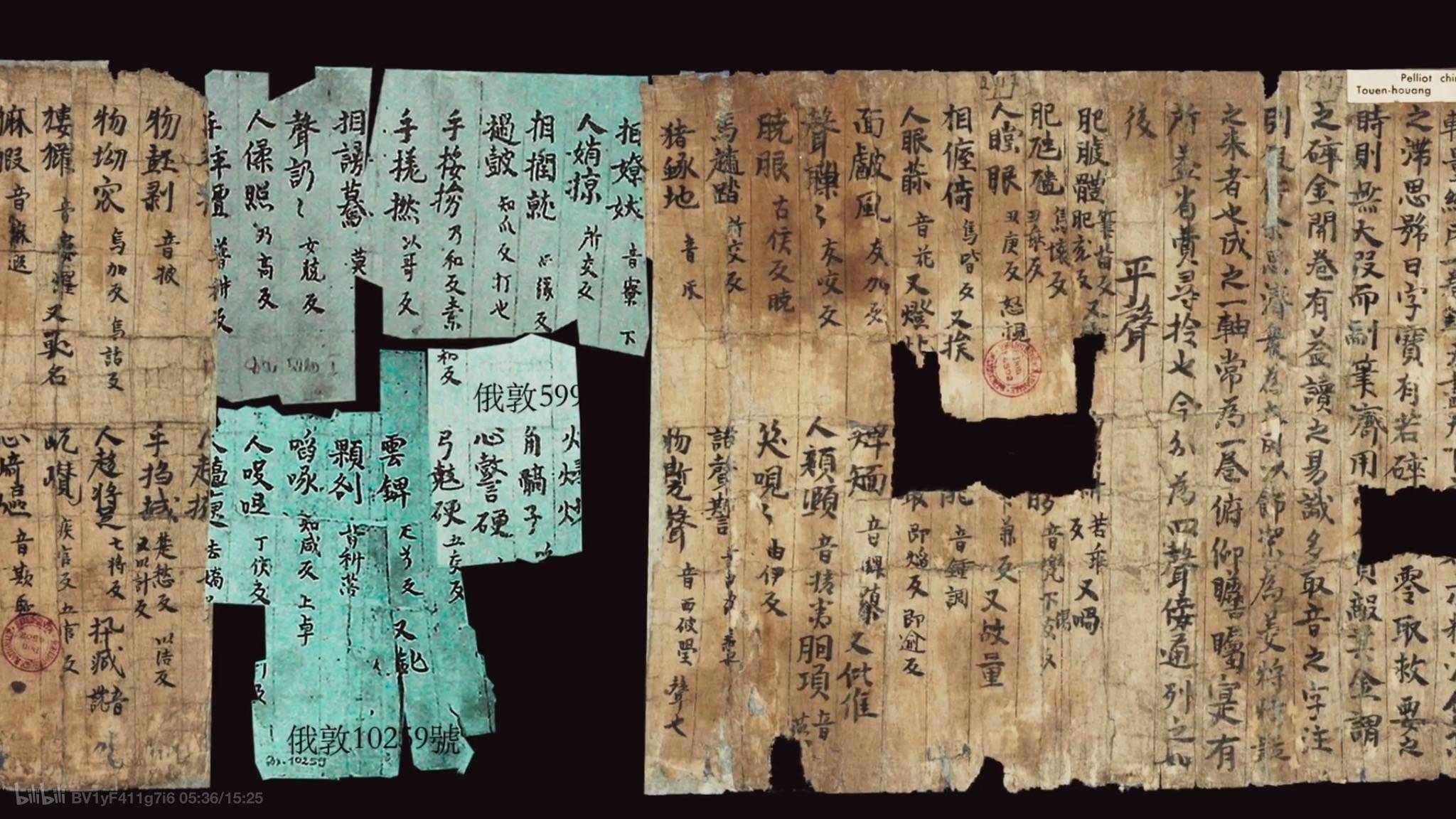

纸虽寿千年,其命运的延续更倚靠一代代巧匠们的补缀。《穿越时空的古籍》也将镜头对准那些古籍研究者,第二集《拼接撕裂的文明》中,浙江大学敦煌学研究中心主任张涌泉努力搜集着一片片零落的敦煌的残片,将其拼接成完整的篇章。此外,《穿越时空的古籍》还记录了民间收藏家励双杰收藏2.5万册家谱、东巴文化研究院院长李德静抢救翻译并整理东巴古籍等的故事。

第九集《我在国图修古籍》讲述的是国图古籍修复中心杜伟生等人修复《永乐大典》“湖”字册的故事。2021年,国图曾举办“珠还合浦 历劫重光——《永乐大典》的回归和再造”展览,9册曾一度散落于世界各地的《永乐大典》嘉靖副本在国图集合展出。在现场,即便在微弱的灯光下,也可以感受到《永乐大典》朱墨灿然、温润古雅的魅力。

让中华古籍真正“活起来”

2022-05-02 来源:光明网 作者:周飞亚

2007年,“中华古籍保护计划”拉开帷幕,首次对全国古籍情况进行全面深入的普查,并在此基础上实现对古籍的分级管理、保护修复、整理出版、研究利用等。15年的努力,让多少珍贵古籍得以“重见天日”?古籍的生存环境有了怎样的改善?为古籍“续命”的修复技艺,有哪些传承与创新?数字化如何助力古籍“活”起来?

家底基本摸清,每部古籍都拥有了一张“身份证”

中华文明绵延不绝,历史典籍浩如烟海,但由于朝代更迭、战争、自然灾害以及年代久远等原因,大量古籍已流失或毁坏。究竟有多少古籍穿越漫长时空,成功留存下来?

全国古籍普查显示,仅汉文古籍就有3000万册左右。

经过普查,每部古籍都拥有了一张“身份证”。打开中国古籍保护网“全国古籍普查登记基本数据库”,输入编号或书名,古籍的著者、版本、册数、馆藏单位等信息,均可轻松查询。如今,这个数据库已累计发布264家单位共797.3万册/件的古籍普查数据。

国家古籍保护中心办公室主任苏品红介绍,目前,全国古籍普查已完成270余万部1.8万函。30个省份基本完成汉文普查,占预计汉文总量的90%以上。共2861家单位完成普查登记,古籍家底基本摸清。经过普查,发现了《永乐大典》“湖”字册、3件晚唐五代时期的木版雕刻印刷品、清代初拓本《乾隆御定石经》等一批珍贵文献。

收藏环境直接决定着古籍的保存质量和寿命。不恰当的温度和湿度、光照辐射、空气污染、微生物和虫害等,都会对古籍造成伤害。古人很早就摸索出了一些书籍保护经验,如明清皇家档案馆皇史宬,通过厚墙体、无梁殿等设计,尽可能营造出恒温恒湿少光照的环境。现代书库更有一套详细规范。早在2006年,原文化部就曾制定相关标准,2014年,修订后的《图书馆古籍书库基本要求》发布,相关单位也以此为标准,努力改善古籍存藏条件。

10多年来,13026部古籍分批入选“国家珍贵古籍名录”,203家单位入选“全国古籍重点保护单位”。通过评审,全国1000余家古籍收藏单位的库房条件有所改善,超过2000万册/件古籍得到妥善保护。

古籍修复是一门科学,高学历年轻人成为修复主力军

叶,是古籍特有的数量词。古代纸张多为单面印刷,书册由一叶一叶双面折叠装订而成。一叶,相当于现代书籍的两页。10多年来,依托12家国家级古籍修复中心,古籍修复总量已超过385万叶。其中包括国家图书馆藏清宫“天禄琳琅”、山东省图书馆藏宋刻本《文选》等珍贵文献。

但更多的古籍还在等待那个能让时间停步、让它们恢复“健康”的人。

10多年前,全国图书馆系统拥有的修复师不足100名,学历以高中、大专为主,年龄多在40岁以上。如今,通过在职培训、师徒传承、高校教学“三驾马车”,修复师数量已增至约1000人,半数拥有本科、硕士或博士学位,年轻人已成为主力,修复的科学化、规范化程度大幅提高。

多功能纤维测量仪能直接观察纤维形态,从而诊断纸张的“病情”。新式脱酸设备能实现整本文献批量脱酸,不仅更高效,且不会影响古籍外观。“古籍修复是一门技艺,更是一门科学。不仅要实践,还要懂理论。”国家图书馆古籍馆副馆长陈红彦说。过去修复师所依靠的传统经验,被科技揭开了原理,修复变得更加精准高效。

修复流程也变得更加严格规范。检测了解古籍的年代、装帧形式、破损情况和纸张类别,绘制病害图,制定修复方案,选配纸张、染纸、打浆糊、拆页、补缀、装订……每一个重要步骤都要拍照存档。陈红彦表示,这样能更好地实现“抢救为主,治病为辅,最小干预,过程可逆”的修复原则。“古籍修复有着悠久传统,早在《齐民要术》中,就有关于书籍修复手法的记载。明代《装潢志》里讲的‘不遇良工,宁存故物’,至今我们仍在遵循,即没有相应的技术或手艺,宁可不动,避免破坏性修复。”

不同情况的古籍,修复难度不同。一个经验丰富、操作熟练的修复师,每天修复几叶已经算比较快的了,遇到问题还得随时停下来做研究、做实验。而古籍会在使用中损坏,也会因岁月侵蚀自然老化,曾经修复好的,可能过一阵还得拿出来重修。

埋首故纸间,妙手补千年。修复师与时间的赛跑,将一直持续。

让古籍里的知识、故事、思想等进入大脑,给予人们更多滋养

在国家图书馆副馆长张志清看来,古籍保护有3种类型:原生性保护、再生性保护、传承性保护。“原生性保护就是保护古籍文物本身;再生性保护是指对古籍进行影印、数字化,并进一步整理;传承性保护,是指让古籍里的知识、故事、思想等进入人们的大脑,通过这一载体传承下去。”

《中华再造善本》(续编)、《国学基本典籍丛刊》,长江、黄河、长城、大运河、“一带一路”相关古籍文献以及历代海洋文献、石刻文献……随着国家传统文化典籍整理工程的推进,一大批古籍影印出版。“中华古籍资源库”平台累计发布古籍及特藏数字资源10万部(件),包括数字古籍、数字方志、敦煌遗书等多个板块,无需注册登录即可直接阅览,可谓真正的“零门槛”。

原始书影的数字化转换,仅仅是第一步。更值得期待的是通过人工智能对古籍内容进行深度处理和知识提取,实现古籍文本的结构化、体系化甚至图谱化。如北京大学数字人文研究中心的古籍自动整理系统,能给古籍加标点,对人名、地名、官职、时间等进行标记,准确率高达94%—98%。系统从儒家理学巨著《宋元学案》中自动提取“弟子”“家学”“交游”等人物关系,可视化呈现了“宋代学术关系网络图”。大部头的典籍、海量的文字,转化为一幅幅知识图谱,研究效率得到极大提升,为古籍文化在互联网环境下的传播开辟了新路径。

普通人与古籍的亲密接触,也在不断发生。日前上线的纪录片《穿越时空的古籍》,集中讲述了这些人的故事。有人历时5年做出了古籍中记载的300多道宋代佳肴,有人通过古籍考证还原古代服饰,有人以古籍版刻为母版设计了4万多个艺术字……

让古籍“活”起来的尝试,近年来还有很多。《典籍里的中国》《中国诗词大会》《古书复活记》等节目不断涌现。多家图书馆纷纷依托古籍资源推出文创产品。阅文平台发起“甲骨文”主题征文,10天内收到2500部作品。各地古籍存藏单位联合举办“中华传统晒书大会”,延续古人“曝书护书”之习俗,更取当下“晒”字“展示分享”之新义。不仅晒当地的文物珍宝,也晒修复、装帧、传拓等相关技艺,有的还能现场体验。

存续中华文脉的古籍,将被更多的人以各种方式看见,给予人们更多文化滋养。