从开题一直到答辩 翟天临论文一路绿灯谁开的?

2019-2-17 青野龙吟

近日,北京电影学院博士研究生、演员翟天临涉嫌学术不端的事件备受关注。目前,北京市教育工委、市教委组成专项工作组,进驻学校督促指导开展工作,北京市纪委市监委也对相关问题的调查工作进行督导。

15日,教育部回应称,绝不允许出现无视学术规矩行为。16日,北京大学发布通告,确认翟天临存在学术不端行为,决定对其作出退站处理。

不论是博士毕业,还是博士后录取,要想跨入和走出高等院校的大门,都理应通过层层考核与筛选。然而,这些让普通人望而却步的“难关”,却让网友们在短短几天找出了诸多“破绽”。是学校真的没有发现,还是存在“猫腻”?漏洞背后反映了哪些深层次原因呢?

教育部回应:绝不姑息

2月15日,教育部新闻发言人续梅在被问到此问题时表示,教育部对此高度重视,不光是涉及到本人是否涉嫌学术不端,也涉及到工作的其他各个环节是否有问题,教育部绝不允许出现无视学术规矩、破坏学术规范,损害教育公平的行为。

北京大学:确认翟天临存在学术不端行为

2月16日,北京大学发布公告,承认在翟天临进站材料审核、面试和录用过程中,合作导师、面试小组和光华管理学院存在学术把关不严、实质性审核不足的问题;同时确认翟天临存在学术不端行为,决定对其作出退站处理,责成光华管理学院作出深刻检查。

专家:翟天临事件背后涉及多方面深层次问题

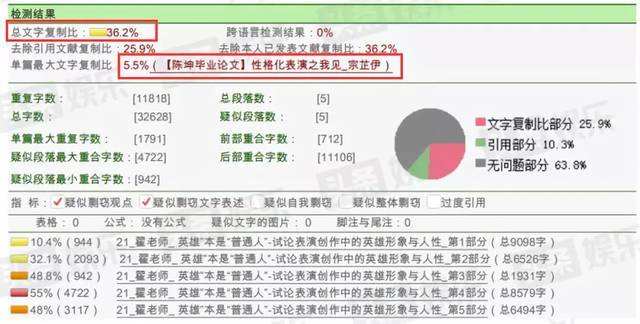

一般而言,攻读博士学位,最少需要三年时间,多则七八年也是常见。有数据显示,我国博士延期毕业率高于56%,也就是说,一半以上的博士都不能正常毕业。但是不知道知网为何物,论文“查重率”过高的翟天临不仅顺利毕业,还风光的成为了北大光华管理学院的博士后。21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为,翟天临涉嫌学术不端背后,其实已经涉及到培养模式、导师指导方式以及评价制度等多方面深层次问题。

近年来,除了明星被曝论文抄袭,企业高管、官员也都在跨界成为名校的“博士”。熊丙奇表示,名人凭借权力、地位、财富而非学术能力获得学术光环的背后,无非是“利益交换”四个字。

熊丙奇:“比如说大家关注的就是官员或者明星读博士,学校可能是给他一个博士的头衔,然后去相应地获得一些资源。这样一来,老师可能一方面疏于管理,而另一方面可能本身就没想到要去严格要求,由此就导致了网友很容易找出的问题。”

曾通过“双盲审”、论文答辩会导师均不直接参与

在北京电影学院的官网上,记者查到了博士学位申请的相关规定。翟天临需要在答辩前,在国内一级刊物或国际核心刊物上发表或被接受发表至少一篇入学后独立撰写的学术论文。

此外,论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并在科学或专门技术上做出创造性的贡献。博士学位论文字数要求为8万~15万字。

如果说以上的这些规定,依赖导师的判断的话,博士论文还要经过“双盲评审”,就是指将评阅人姓名对学位论文作者及其导师隐去,同时将学位论文作者及其导师姓名对评阅人隐去而进行的学位论文评审工作。显然,这个看似公正严格的环节也“形同虚设”。

最后,学校要举行博士学位论文答辩会,既然是委员会,肯定不止一个专家。北京电影学院规定,答辩委员会由5位或7位本学科具有正高职称(原则上应为博士生导师)的专家组成,至少有2位校外专家,由校外专家担任答辩委员会主席,导师不担任本人所指导博士生的答辩委员会成员。遗憾的是,网友能发现的问题,如此多的专家学者却视而不见。

从开题、调研、撰写,到审查、盲审、答辩,一篇博士论文的产生,环节不可谓不多,制度设计不可谓不完善,但为何却一一失守?翟天临事件不应该成为个案调查的终点,而应该是整顿高校学术腐败的开端。

读博有多难?一群真实的博士和博士后想对你说

VIA:中国新闻网(北京)

“世人都说读博好,唯有脱发忘不了”

云南大学在读博士生小李,读博两年,发量渐少。

“每天有做不完的事,头发就开始一根一根掉了。”小李苦笑,“很希望知道如何在读博后仍能保持乌黑浓密的头发?”

某日凌晨,他发了这样一条朋友圈:

“熬夜,咖啡已经不够用,补大蒜”。

要靠生吞大蒜来提神醒脑,这就是像他这样的在读博士生,最日常的画像。

说起博士、博士后,大部分人想到的都是一个个无敌“学霸”的形象。但事实上,这群博士和博士后们从来都不是“无敌”的,从入学到毕业,要想啃下这个学位,真的是一件非常不容易的事。

多位在读博士及已毕业的博士都达成了共识:考上博士生,只是万里长征第一步。

一旦进入专业学习环节,大家往往需要阅读海量文献,做大量实验,每天除了正常吃喝拉撒睡之外,要么就在文献里埋头苦读,要么就在实验室里兢兢业业;修不够学分也不能毕业;发表SCI论文是博士毕业的关键,常常面临各种被拒;到了学位论文环节,“论文必须要写出厚若一本书的篇幅”这件事更是熬得不少博士生失眠又脱发。

在昆明某科研院所博士后刘乐的回忆中,2015年至2018年在大学攻读博士期间,他花了三年的时间才成功发表SCI论文还要算是件幸运的事情。“有的同学论文或因没有创新性,或研究不够,各种被拒,焦虑到一晚上一晚上地失眠。”他说。

云南大学一博士生导师介绍称,要想顺利拿到博士学位,往往需要“过五关斩六将”,通过“入学考试”、“专业学习”、“科研实践”、“论文写作”、“论文答辩”等诸多环节。博士生在学位论文答辩前,还需要在国内核心刊物上公开发表由本人入学后独立撰写的学术论文一至若干篇。

一般而言,攻读博士学位,需要三年的时间,多则八年也有。而数据显示,中国博士延期毕业率高于56%,也就是说,一半以上的博士都不能正常毕业。

读书苦,科研累,毕业难上加难,难怪有博士调侃:

“读博的真相其实是——又苦、又穷、又枯燥。”

从博士到博后:

“满心为科研,一把辛酸泪”

读完博士去干什么?有人毕业即获得正式工作,直接留在高校和科研院所,或去了企业及其他,但也有人选择继续留在科研院所,成为一名博士后。

博士后,常常被人误解为比博士更高一级的学历或学位。事实上,它只是指在获得博士学位后,在高等院校或研究机构从事学科研究的工作职务。一般博士后的任期不长,被认为是一种从事科研的过渡性安排。中国国家博士后基金对博士后在站资助时间为两年。

对于在昆明一科研院所工作的博士后小周而言,他之所以选择当博士后,是因为博士毕业后未能出国,也找不到合适的工作,所剩的最好出路,只能是当博士后。

小周在中国科学技术大学生物化学与分子生物学博士专业毕业后,先是争取了出国做博士后的机会,但取得资格后却意外被顶替。后来他得到山东某高校的工作机会,却因待遇问题得不到兑现而离职。辗转多地后,他选择来昆明一科研院所当博士后。

“理想很丰满,现实很骨感。学历高,就业面反而不大。”谈及博士毕业后的求职经历,小周用“一把辛酸泪”来形容。

小周介绍,相比读博期间的又苦又穷,博士后享有约15万元/年的政府津贴,但因工作需要跨领域,追求更高水平的论文,所以所获得的这些津贴背后,往往也注定意味着更多付出。

博士后的生活是怎样的?

“科研就是生活,生活就是科研。”小周用一句话概括了自己的生活。

每天八点到实验室,中午不休,直到晚上十点才回去休息,再加上必须起早贪黑、全年无休,极少有时间娱乐,甚至是谈恋爱、照顾家人。

小周说:“这是博士后生活的真实写照。”

在小周看来,读博搞科研好似一场赌博:赢家少、输家多。读博读了六、七年迟迟不能毕业,或是因为就业面窄无奈将博士后当成一份工作来养家糊口的,大有人在。

“如果对科研不是真爱,如果没有极强的自制力和强大的内心,真的不合适读博或者做博士后。”小周说。

对此,刘乐也深表认同。他称,如今回过头来看,选择成为博士甚至博士后,可能劳其筋骨苦其心志,但天也不一定降大任于斯人。

要想成为博士后,总共分几步?

在中国,要想成为一名博士后,首先得取得博士学位。而要取得博士学位,一般有三种情况:先本科再硕士再博士;本硕博连读;以及先本科再硕博连读。

以常见的先本科再硕士再博士为例,需要这几步:

1、本科毕业后报考所选学校,通过全国硕士研究生统一招生考试和复试后入学。

2、攻读硕士学位,修完特定课程,并完成毕业论文,取得硕士学位。

3、考博,参加入学考试,通过笔试和复试后入学。

4、攻读博士学位,完成理论课学习,取得要求学分;海量积累,寻找研究方向;申请开题报告;发学校指定要求的小论文;发大论文;博士论文答辩通过。

5、取得博士学位,申请博士后。

事实上,博士后堪称科研第一线的生力军。数据显示,截至2017年,中国博士后研究人员累计已经超过16万人。其中100余人成功当选中国科学院院士或中国工程院院士,成为中国科研创新队伍中重要的骨干力量。

然而这一支骨干力量以及更多普通博士生、博士后,他们的心酸和艰难又有多少人看到呢?高智商、高学历的他们是万人羡慕的对象,而他们所承受的压力往往也会是常人无法理解的巨大。

诚如刘乐所说,“如果不能享受科研的乐趣,或是自律的快乐,这条路将很难走下去。”

致敬爱科研的你们

你们辛苦了